Il revival della modernità # 2

di Carla Benedetti

Cosa c’è dunque di tanto terribile e castrante nel concetto di modernità?

Torniamo al nostro esempio iniziale (talmente esemplare e didascalico da parere quasi inventato ad hoc). E’ evidente che nella poetica-contenitore elaborata per la mostra di Rivoli la modernità non ritorna solo come nome ma anche come logica: o meglio come operazione formale astratta, capace cioè di proiettare la sua forma su qualsiasi contenuto e, con ciò, di valorizzarlo.

Di proiettarlo persino ricorsivamente su se stessa, reinvestendosi di nuovo valore differenziale, nonostante il discredito accumulato negli ultimi decenni.

E a compiere il miracolo è appunto quella differenza orientata storicamente, con un implicito senso di superamento rispetto a ciò da cui si differenzia: cioè, in questo caso, rispetto a un postmoderno reso improvvisamente vecchio da questa stessa operazione. Dunque un dupliceritorno – come concetto e come logica- e un duplice trionfo. Ma, si potrebbe dire, anche un trionfo vuoto.

Siamo ormai abituati a ogni sorta di revival. Perciò non ci stupiamo se a essere rilanciato è ora il concetto stesso di modernità, quasi sottoposto a restyling, come lo “storico” e glorioso “Maggiolino” rivisitato e fatto rivivere nella nuova “Beetle” della Volkswagen. Da questo punto di vista il ritorno in auge della vecchia nozione non è né contraddittorio né paradossale. La sua “vecchiaia” diventa al contrario la base per la creazione di nuovo valore differenziale. La modernità ritorna proprio in quanto concetto desueto, fuori moda, quindi già contenente in sé una differenza storica rispetto al presente.

Questa recrudescenza del vecchio linguaggio della modernità è dunque una cosa postmoderna? Un repackaging estetico, per vendite rinnovate nel mercato intellettuale, in politica e nelle arti? Se lo chiede anche Jameson, ma per escluderlo. E credo che abbia ragione.

A me pare che in questa capacità di trasformare anche il vecchio e il desueto in nuova differenza non si legge lo svuotamento della forma del moderno, ma al contrario proprio l’efficacia della sua forma vuota. Quella stessa efficacia che le ha permesso di diventare un meccanismo di valorizzazione, e che oggi si estende ben al di là dell’arte.

Il valore differenziale, con quella particolare carica seduttiva che è capace di sprigionare, è ormai diventato moneta corrente anche nel marketing, dove infatti vige il motto “Tutto ciò che fa tendenza crea valore”. Ma prima di essere esteso alla produzione di merci, o di condensarsi in quelle strane poetiche raggelate che sono i logo, questa sorta di valore aggiunto è stato inventato e sperimentato dall’arte moderna, e poi anche teorizzato dal modernismo (la “modernité” di Baudelaire era anche una riflessione sulla forza di seduzione dell’ up-to-date). Quindi il valore differenziale non è semplicemente un valore tipicamente moderno (nel senso che non esisteva in altre epoche), ma è la quintessenza della modernità e della sua logica formale, ora certamente vuota, ma non per questo meno potente nella sua capacità di far risplendere tutto ciò che tocca, tutto ciò che si riesce a percepire come differenza tra ciò che è ora e ciò che c’era prima, tra un passato che è in procinto di essere superato e la nuova tendenza che ora si protende verso il futuro – che si tratti di concetti, di tecnologia, di merci, di arte o di programmi politici.

Questo non vuol dire che l’arte abbia subìto un processo di mercificazione, come talvolta si sente dire: disperazione apparente e consolazione segreta. Vuol dire solo che la modernità, come forma vuota, è un’operazione astrattiva dalla logica feroce, che produce valore nel momento stesso in cui lo separa dalla concretezza delle opere. Ed è questo valore astratto ad essere mercificato, non la forza complessiva di un’opera, o di un pensiero. Del resto non è solo il campo della creazione e del pensiero a esserne attaccato, ma persino quello della vita, se si pensa alla forza di seduzione delle nuove tecnologie, con il loro essere una possibilità-dovere (“Puoi, quindi devi!”, per usare la nota formula di Zizek), più forte delle preoccupazioni per l’ambiente o per la sopravvivenza dell’uomo sulla terra. E se infine si pensa al nulla che talvolta il fascino di un marchio riesce a far comprare, si potrebbe persino dire che le merci stesse hanno subito un analogo processo di astrazione. Il valore differenziale di un prodotto è qualcosa di ancora più astratto del suo valore di scambio. Questa astrazione è la forma del moderno.

Credo perciò che uno degli aspetti più interessanti della riflessione di Jameson sia la prospettiva formale (non sostanziale) con cui affronta la nozione di modernità. Egli rifiuta l’idea che vi sia un corretto significato della parola, da scoprire, concettualizzare e proporre. Anche Jameson ha infatti di mira la “forma” del moderno, che funziona indipendentemente dai contenuti di cui di volta in volta si riempie. Egli la individua in un’operazione di periodizzazione che consiste nell’introdurre una “rottura” nella cronologia storica. Questa interruzione non solo instaura un “inizio” ma ha anche il potere di trasformare il presente in un “periodo.

Finché fluisce in una successione di momenti, ed è ancora tutto avvolto nel campo di forze di un passato non concluso, il presente non è ancora un periodo storico. Ma dal momento in cui esso segna una rottura, cioè si disgiunge dal passato per mezzo di un’energica separazione, ecco che si trasforma in un “presente potente” (l’espressione è di Schelling, citata a p. 43), capace di porsi come inizio, di assegnarsi una missione, di autonominarsi, di caratterizzare la propria originalità rispetto a un passato che viene violentemente espulso, e quindi creato in quest’operazione stessa. L’energia che si sprigionò da questa autoaffermazione del presente, da questa “ontologia del presente”, permise per esempio ai romantici di superare la malinconia degli epigoni di cui era intrisa la querelle degli antichi e dei moderni. Ma qualcosa di analogo si ripete ogni volta che quella struttura temporale viene riapplicata. Ogni volta per esempio che l’energia di un manifesto programmatico trasforma in rottura col passato l’angoscia dell’influenza (nel senso di De Man). Ogni volta che si afferma la modernità di questo o quel fenomeno storico ecc.

Anche Jameson dunque sottolinea in vari modi che questa forma è l’operatore di un tipo peculiare di “excitement intellettuale”, di solito non associato ad altre forme di concettualità (p. 51). Ogni volta che si riproduce, nell’incessante proliferazione di rotture che contraddistingue la modernità, essa ripete una sorta di “promessa”, o “anticipazione impaziente”: quel che promette è un modo per possedere il futuro dentro al presente stesso. In questo senso è anche una figura utopica, o meglio – come si affretta a precisare Jameson – una distorsione della prospettiva utopica.

Questa dialettica di rottura e periodo viene anche descritta da Jameson come la costruzione di una nuova narrazione. Esistono non una ma molteplici narrazioni della modernità. In un rapido e terapeutico elenco, passando attraverso filosofi e storici, da Nietzsche a Foucault, da Weber a Heidegger, Jameson ne individua ben quattordici, ognuna a partire da una rottura diversa: per alcuni è la riforma protestante a inaugurare la modernità, per altri la rivoluzione francese; per alcuni è la riflessione storica o il senso della storia, per altri la razionalizzazione, la secolarizzazione, il modernismo estetico ecc. Quattordici rotture, quattordici inizi, quattordici narrazioni alternative. Non c’è modo di decidere quale sia la rottura vera, non solo perché sono in troppe a contendersi l’onore, ma anche perché la presunta rottura è solo un effetto narrativo, un effetto retorico, suscettibile di spostamento, e come tale destinato a produrre ulteriori rotture, ad infinitum: questa proliferazioni delle rotture del resto ricorda la “negazione della negazione”, cioè il cattivo infinito di cui parlava Hegel (p. 84).

Anche il ritorno della modernità è dunque un’ulteriore narrazione della modernità, e un suo supplemento ideologico non secondario . Essa prende dentro persino il postmoderno, trasformandolo in un’altra rottura interna, e in un altro momento modernista, nonostante la sua pretesa di sottrarsi a quella logica di rottura e periodo tipica della modernità. In questo senso il revival della modernità, non è un fenomeno postmoderno. E’ piuttosto una riscrittura modernista del postmoderno, che Jameson propone anche di chiamare “tardo modernismo”. Così la forma della modernità continua a perpetrarsi come se non fosse mai stata né logorata né attaccata.

Jameson riporta continuamente l’analisi della modernità in ambito artistico, ai concetti estetici che le sono legati: compreso quello di “autonomia dell’arte”, che egli considera come l’ideologia estetica del tardo modernismo. A differenza che per la maggior parte dei teorici, per lui l’autonomia dell’arte non è affatto connaturata al moderno, ma un suo prodotto tardivo, che reprime e disciplina gli impulsi protomodernisti, stabilizzando l’ esistente, e dichiarando la fine della trasformazione messa in atto sotto il segno e lo slogan della modernità. L’autonomia dell’arte è un’invenzione da Guerra fredda, concomitante al diffondersi della cultura del consumo. Essa viene a reprimere la trasformazioni messe in atto sotto lo slogan della modernità, a disciplinare gli impulsi protomodernisti, e a stabilizzare l’esistente. In altre parole per Jameson l’autonomia dell’arte è l’ideologia estetica del tardo modernismo. Ed è anche la più perniciosa, perché pretende di purificare l’arte da tutto ciò che le è estrinseco, compresa la prassi politica. I primi modernisti dovevano operare in un mondo che non riconosceva loro nessun ruolo sociale, e in cui mancava persino il concetto delle loro opere d’arte. Esse dovevano fornire, per allegoria, la designazione del loro stesso processo, in un mondo che non ne conteneva già l’idea. L’ideologia tardomoderna invece assegna alla produzione artistica una sfera ben definita e regolamentata. Questa è l’autoreferenzialità formale delle loro opere, e anche ciò che può renderle tristemente inerti. Da questo punto di vista il tardo modernismo ha qualcosa in comune con l’ideologia della modernizzazione. Esso trasforma le vecchie sperimentazioni moderniste in un arsenale di tecniche già brevettate, a cui attingere. Così la pratica artistica che esso promuove è esattamente ciò che la parola “modernizzazione” significa: un trasferimento e un’implementazione di tecnologia già sviluppata, la sua ripetizione, invece che nuova invenzione.

Si potrebbe obiettare che un tale processo in Italia si è svolto all’insegna del postmoderno. Ma probabilmente, a fare la differenza è in questo caso il fatto che il postmoderno, sorto nel continente americano, è stato da noi importato. Lo “spirito” con cui in Italia è stata accolta quella nuova koiné stilistico-ideologica chiamata postmoderno è in effetti tipicamente tardomoderno, nel senso di Jameson. E qui entrano in gioco le differenze tra le diverse tradizioni nazionali, su cui questo libro ci obbliga continuamente a riflettere, rivelandoci ad esempio le incommensurabilità tra le diverse narrazioni della modernità (significative le dissimmetrie che Jameson nota per esempio tra Francia, Germania e Spagna), e il “nuovo spazio globale della cultura” può pretendere di ricondurle a un unica misura solo a prezzo di un’astrazione. Quella stessa astrazione di cui è intrisa anche la forma vuota della modernità.

Jameson ci conduce così dentro a una costellazione di nozioni legate e implicate: il nuovo, l’idea di rottura col passato, la periodizzazione in evitabile, la consapevolezza dell’essere nella storia, lo storicismo, l’epigonismo, l’autonomia dell’arte. Di ognuna ripercorre la storia, ritornando spesso ai primi modernisti, ma a volte spingendosi ancora più indietro, fino ai romantici, e persino al Rinascimento. In questo percorso, analizza testi letterari e testi culturali diversi, da Baudelaire a Nabokov, da Marx a Beckett, e diverse teorie della modernità, in continua discussione non solo con Habermas, Lyotard e Deleuze, ma anche con Adorno, Heidegger, Jauss, De Man, Foucault, Bourdieu – persino con Luhmann, da lui considerato un altro “ideologo della modernità”, e con la sua idea di differenziazione (che ha il pregio di trasformare i caratteri empirici della modernità nel linguaggio di un processo formale astratto).

Il lettore perciò non si lasci spaesare da questa interrogazione a largo raggio dei presupposti dell’uso della parola “modernità”, e del tipo di rapporto che attraverso di essa viene instaurato col passato col futuro. E’ come partecipare a una partita di caccia che accerchia la preda di lontano: la modernità viene man mano braccata nelle sue antinomie, convergendo da diverse strade, fino a mostrare le ragioni per cui essa è oggi “inevitabile” e al tempo stesso “inaccettabile”.

(FINE)

Questo testo è stato pubblicato come introduzione a Frederic Jameson, Una modernità singolare, Sansoni, 2003. I numeri di pagina tra parentesi rimandano a questa edizione.

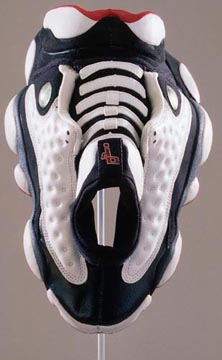

Nell’immagine: Brian Jungen, Prototype for a New Understanding #4, 2003 , 1999 (Nike Air Jordans, hair).

I commenti a questo post sono chiusi

Detesto fare questo tipo di interventi. Ma visto che il testo della dottoressa Benedetti è stato pubblicato occorre segnalare che il cattivo infinito di Hegel non è la “negazione della negazione”. O meglio: la formula “negazione della negazione” in Hegel ha un preciso significato (direi un significato tecnico). La dottoressa Benedetti forse intendeva scrivere la negazione della contraddizione. Quello è il cattivo infinito. C’è differenza tra negazione della negazione – che è il motore della dialettica, tutta la dialettica è negazione della negazione (non tesi antitesi sintesi, come sanno anche gli scolari). Negazione della dialettica è la negazione della contraddizione. Infine leggerò per intero e con calma il lungo testo postato. Mi limito a dire che sventagliare nomi di autori a raffica è concesso solo se su ciascuno di quegli autori si sono passati sei mesi (quelli estivi esclusi) a studiarli nella lingua originale. E che rabbrividisco all’idea di un lungo forum su Hegel. Perciò passo e chiudo.

Tedoldi ha ragione su Hegel, ma si è trattato senz’altro di una distrazione nella stesura. Quanto all’idea che per ogni citazione di un autore, si debbano passare preventivamente sei mesi di letture del testo in lingua originale, mi sembra una massima del tutto arbitraria. Perché sei e non tre anni? Tre anni è il tempo minimo consentito per mettere insieme una buona monografia su un autore. Ma bastano tre anni? A ripensarci mi sembrano pochini. E le varianti? L’avantesto? Gli inediti che illuminano di luce nuova tutta l’opera precedente? E l’epistolario? Bisognerà leggerlo tutto o in parte? E se non è si è conclusa ancora la sua pubblicazione integrale? Che fare? Temporeggiare? E quando finamente avremo il pieno diritto di citare Heideg… Non saremo ormai vecchi, agonizzanti, con lo sguardo spento, il fiato rotto, e non verrà qualcuno a chiuderci la porta della CITAZIONE ZELANTE, che era stata tenuta aperta solo per noi?

(Riprendo il discorso sul pezzo della Benedetti, ma nello spazio commenti del primo post)

no, non è il diventar vecchi il problema, caro inglese. il problema è passarci la vita sopra, a heidegger, per poi finalmente concludere che è un sommo cialtrone. O peggio ancora passarci la vita sopra e non capire questa semplice verità (la sua cialtroneria) e così cianciare a cuor leggero di tardi pomeriggi dell’essere (sic!) come fa steiner…

Caro dott. Teodoldi,

grazie della precisazione sulla “negazione della negazione”. Ma a sventagliare gli autori a raffica, in quel caso Hegel, non sono io ma il testo di Jameson, che io stavo riassumendo in quella frase su cui le è capitato di mettere l’occhio.

Basta sfatare il mito occidentale del tempo storico come giudizio progressivo perché si possano trovare le costanti fondamentali sotto la coltre di illuminismo, romanticismo, avanguardia, modernità, postmodernità…

L’Europa e la letteratura bianca è un angolo assai poco illuminato nel buio che copre l’umanità. Con Hegel si avvera il Lavoro come supremo verbo. La fine dell’Uomo.