Lettere da Merano

di Paolo Marco Durante

[Ho descritto fatti reali e provato anche a immaginare, mescolando: ne è venuto fuori un misto di verità e menzogna, come sempre d’altronde, nelle cose che facciamo. Percorrere sentieri del possibile, se non sempre del plausibile. Da questo, comunque, mi sono lasciato irretire e trascinare in un gioco pieno di rischi, che però non voleva essere irrispettoso, né presuntuoso né, tantomeno, arrogante. Provare l’emozione, la vertigine, il privilegio, concesso solo a chi scrive e a chi recita, di vivere altre vite, le vite degli altri.]

“La letteratura è un modo di evocare gli spiriti”

La strada, da e per la Pensione, è quasi un piccolo viale, sereno, tra orti e giardini. Silenzioso e deserto, tranne che negli orari canonici di uscita e di entrata: dopo colazione, per il pranzo, nel pomeriggio dopo un breve riposo, la sera, per la cena. È raro però che il dopocena animi la strada, accade, forse, se c’è una festa o un concerto.

Nelle case non si vede nessuno. Eppure sono sicuramente abitate, le tendine alle finestre, i giardini e gli orti 7curatissimi, i balconi in parte già fioriti.

Questo piccolo viale conduce a un ponte sul fiume.

C’è un uomo che cammina.

Alto e magro, i capelli neri spruzzati di bianco precoce, sembra una lieve nevicata autunnale, anche se è primavera. Le spalle sono curve, come sotto un peso. Il corpo esile ondeggia, ma non c’è vento.

Gli occhi grandi, grigi, le sopracciglia folte e scure nel viso olivastro, che pure è pallido, oltre il consentito. Le orecchie sporgono dalla testa, anche loro più della norma, forse troppo, bensì senza arroganza. Il capo è coperto da un cappello nero a bombetta. Ha qualcosa di buffo e di tragico insieme.

L’uomo è vestito di grigio scuro, con una cravatta scura sulla camicia bianca. Un soprabito, anche quello scuro. Da come è abbigliato lo si direbbe un funzionario. Il quotidiano locale, che coscienziosamente annota ogni giorno gli arrivi e le partenze, lo ha definito impiegato.

Cammina, allontanandosi dalla Pensione, verso il ponte. Il passo è misurato, forse osservandolo meglio, un po’ indeciso. Camminando guarda per terra. Le mani, serrate dietro la schiena, ogni tanto non si attengono a quella disposizione, trasgrediscono, abbandonandosi cadenti, sperdute sui fianchi come a voler dire va bene, basta così.

È uscito, e invece avrebbe preferito rimanere in camera, a scrivere una lettera. Ma odia le lettere, di cui comunque abusa, ed è diffidente, spesso sfiduciato nei confronti della scrittura, che pure è il suo strumento, la sua pericolosa consolazione. La scrittura dai limiti inderogabili, la scrittura che non potrà mai dire ciò che conta davvero, la necessità e l’inattuabilità, che sono due facce della stessa medaglia.

Il linguaggio è tecnologia. Se neppure la scienza può essere neutrale, figuriamoci la tecnologia. È strumento, creato a bella posta, orientato a uno scopo eminentemente pratico. Il linguaggio serve a generalizzare e non a scoprire l’unicità che alberga in ognuno. Serve a stabilire rapporti non paritari, non di comprensione e simpatia, ma di potere. Nel linguaggio è implicita la dominazione e la subordinazione, non certo l’equilibrio, l’uguaglianza, l’amore. Ma l’amore, da sempre, l’abbiamo legato alle parole, ecco almeno una delle ragioni per cui esso è impossibile.

È uscito ma sa che presto ritornerà. Che non potrà resistere ancora a lungo. Che dovrà tornare e scriverla, quella lettera.

Il viaggio l’ho percepito faticoso, ma non so se lo sia stato davvero. Come l’oppressione che sento al petto. Malattia o normale stato di cose?

Tempo orribile, piove. Forse nelle Alpi Bavaresi, sarebbe stato meglio. Ma ho voluto seguire il consiglio del medico.

Dopo due giorni e mezzo finalmente cessa la pioggia.

Il sole.

In un attimo è aprile, primavera, e si viene subito assaliti da una moltitudine di odori, una miscela di profumi, una sinfonia. Che potremmo definire mediterranea, pur se tra le alte montagne: “Kennst du das Land wo die Zitronen blühn?” prendiamo a prestito, ma senza enfasi. Ci si può aspettare che da qualche parte, neanche troppo distante, vi sia il mare. Forse è quel frusciare del vento fra i rami che ci illude, come fosse il suo respiro lontano.

Il “Frau Emma” è bellissimo. Tutto d’improvviso, col sole, appare bellissimo. La città, le strade, i viali, i palazzi, le palme, le persone, il cielo. Anche la temperatura è ideale. Verrebbe da pensare a una Sicilia, che pure non conosco, trasferita come per magia fra l’incantesimo dei monti. Una Sicilia ordinata però, senza svogliatezze. E con qualcosa di curiosamente frizzante, che dovrebbe essere assente sotto quei cieli estenuati.

Lui però si sente fuori luogo. E questo è normale.

Si vede nell’abito scuro, scuro anche lui, opaco, spento. Un crisantemo in un giardino di rose. Un corvo su un campo di grano.

È malato. È lì per curarsi.

Procede impacciato, al contrario degli altri che paiono muoversi perfettamente a tempo, un’immensa deliziosa scenografia di una vivace operetta. Eppure, a guardare con maggiore attenzione, non riesce a non vedersi come se si trovasse in un lindo, luccicante, meraviglioso limbo di lunga degenza. E osservando gli altri, danzanti, si domanda se anch’essi siano malati.

Giunto all’Hotel, un inserviente ha preso i bagagli dalla vettura. Gli è venuto incontro un tipo azzimato, si è presentato come il Direttore, parla un tedesco leggermente infiorato, con una percettibile influenza sudtirolese. Anche il suo, di tedesco, deve avere un’inflessione particolare, forse riconoscibile. Comunque molta gentilezza e qualche salamelecco di troppo.

Viene condotto al secondo piano.

La camera è magnifica, ariosa e piena di luce – non sarà troppa? – con due portefinestre e un balcone che bisogna definire almeno leggiadro, con gerani fioriti precocemente, esagerati nella loro splendente semplicità.

C’è anche un delizioso salottino, forse solo un po’ troppo femminile, e una scrivania con tutto l’occorrente per la corrispondenza. Ci si siede.

Non si è neppure lavato le mani, non ha disfatto i bagagli, sistemato le cose, niente. Si siede lì con la prepotente, irrimandabile necessità, l’urgenza quasi, di dirle che è arrivato, di farle sapere che l’albergo è troppo bello – e forse anche troppo costoso – per quello che lui cerca. Di spiegarle che quel balcone così leggiadro è non solo inutile ma funziona quasi come una cattiva coscienza mostrando apertamente ciò che lui non sa fare, evidenziando il fatto che non sa vivere. Tutta quella luce! Così luminosa, sfacciata. E lui, scoperto, non ha buchi o cupi recessi nei quali nascondersi come un insetto impaurito, senza che tutto quel bianco accecante lo raggiunga comunque. La vedrebbe ugualmente, tutta quella luce, ed essa troverebbe lui, anche se si fosse nascosto in un buco, in una fessura del muro.

Mia Cara, non avrei niente da dirLe di interessante, di novità, come le intendono gli altri, eppure sono sicuro che, se soltanto mi lasciassi andare, tutti questi fogli non basterebbero che ad iniziare una lettera la quale potrebbe anche non finire mai, che vorrei diventasse, egoisticamente, lo scopo e l’unica occupazione della Sua vita il leggerla, e qualora dovesse un giorno riuscire a terminarla, rileggerla daccapo, punto per punto. E poi, se avanzasse ancora del tempo, vorrei che fosse Lei a scrivermi, ed io ad attendere spasmodicamente quella missiva che parrebbe non arrivare mai. E che, una volta arrivata, risultasse gonfia e pesante di fogli, di parole, di emozioni, le Sue. Che mi daranno – loro sì, non questo sfacciato balcone – l’illusione di vivere. Lei, così piena di vita! Oh, Cara, Nobile, Paziente! Il Suo Sacro Nome che ardisco pensare, ma non pronunciare o scrivere.

Infatti non lo scrive, non le scrive. Si rende conto, contro la propria volontà, di come sia ancora troppo presto. E allora scrive all’amico Max, surrogato di ciò che vorrebbe davvero. A lui dice però solo alcune cose, che comunque aveva pensato, anche quelle poche, per un destinatario diverso.

È stato davvero estenuante accomodarmi, assestarmi e ambientarmi in un luogo estraneo, la camera di un albergo – per quanto bella e lussuosa – in un luogo che non conosco, cosa che non mi riesce più molto facile. Sistemare gli abiti nell’armadio e nei cassetti, togliere alla vista le valige vuote che ci dicono sottovoce, ma perentoriamente, quanto rapido passerà questo momento. Che non so quanto durerà – troppo e troppo poco nello stesso tempo – curioso intermezzo in una vita scialba, scialbo anch’esso. Ma pure, sembra che in questi periodi fuori dal tempo, come durante le feste, si aprano, si potrebbero aprire, spiragli, impreviste opportunità, nuove visioni alle quali siamo i primi a non credere.

Sistemando in buon ordine, solo un po’ maniacale, gli oggetti da toletta sulla mensola del bagno, ho scoperto di aver dimenticato di portare il pennello da barba. Avrei potuto chiedere alla reception di procurarmene uno. Invece ho deciso di svolgere io stesso quel delicatissimo incarico. Sono uscito e mi sono recato in un negozio molto elegante. Un commesso eccessivamente premuroso me ne ha mostrati cinque, uno più bello dell’altro. Eppure non riuscivo a decidermi. Mi sono accorto che il commesso mi osservava, di sottecchi, sempre gentilissimo, ma curioso e circospetto adesso. Tutta quell’indecisione non poteva infatti non generare diffidenza. Ho trasferito su quell’oggetto, che pure mi era necessario, tutta l’irresolutezza del mio carattere, e il pennello, che alla fine ho dovuto acquistare, usandolo, trasferirà sul mio volto, anzi dipingerà su di esso, una maschera che ancora non esiste, un misto fra commedia e tragedia, le sopracciglia sconnesse una su e una giù, la bocca storta e contratta, atteggiata a una smorfia cruda e mortale, grottesca e patetica.

Quando sono tornato nella mia bella camera, sono stato aggredito dalla luce ancora violenta di queste già prolungate giornate primaverili che credevo aver lasciato al di fuori. Mi ha sospinto in un angolo, chiedendomi ragione del mio operato. Ho dovuto confessare tutto. Ho dovuto trovare una spiegazione al mio indugio, alla mia indecisione. Era una spiegazione ingenua, banale. Non fui creduto infatti. Me ne andai in bagno. La finestra del bagno guarda a est, a quell’ora da quella parte inizia la sera, almeno là non c’è più tutta quella rischiosa lucentezza. Me ne stetti in quella incipiente penombra, apparentemente amica, fino a che il chiaro, attenuandosi sempre di più, non accettò la sconfitta quotidiana, e per tutto il tempo di quell’agonia , che non fu breve, mi rigirai tra le mani quel meraviglioso pennello da barba nuovo di zecca di cui sperimentavo l’estrema morbidezza passandolo e ripassandolo senza sosta sul palmo e sul dorso della mano.

Era in ritardo per la cena. La prima sera e già in ritardo.

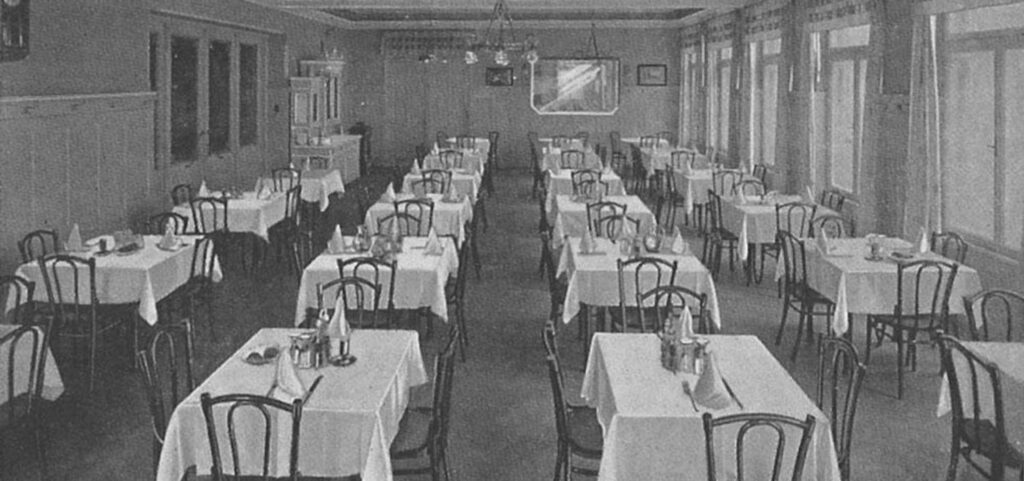

Si allestì con un abito acconcio. Scese ed entrò nell’immensa sala dalle cui enormi vetrate si vedevano ancora scintillare le montagne e poi, pian piano, le stesse abbigliarsi con uno scialle di velluto color malva. Quindi le stelle, brillare nel cielo.

La sala è praticamente piena, tra pochi giorni sarà Pasqua. I tavoli sono occupati quando da due, quando da tre o quattro commensali. Alcuni sono ubertosi di famiglie con copiosa prole, c’è un brusio di fondo interrotto ogni tanto dall’acuto di una vocina infantile o dall’argentino schiocco di una risata femminile.

C’è soltanto un altro tavolo come il mio, almeno a prima vista, impegnato da una sola persona: una dama notevole per aspetto ed età, i capelli ancora vaporosi, azzurrini, incastonata in un abito nero sul quale brillano, come nel cielo che si vede attraverso le vetrate, gioielli sfarzosi che paiono stelle di prima grandezza. L’abito è serrato fino al collo, sembra un campionario di passamanerie e nastri vari, neri sul nero. Ha una dama di compagnia, intravista prima nella hall, che certamente ha pranzato da sola in camera, e che l’attende in un salottino, leggendo un libro probabilmente.

Mi è sembrato che, entrando, tutti mi guardassero. In realtà così non è stato, si è trattato soltanto di una mia impressione. Il tavolo a me destinato si trova circa a metà sala, verso la parete a grandi tende che si oppone alle vetrate, lungo la quale sono collocate le postazioni più cospicue, per gli ospiti più illustri. È un ottimo tavolo dunque, ma troppo esposto. Per raggiungerlo si deve attraversare quel campo minato. Bisognerà farselo cambiare.

Ho mangiato senza appetito cose molto semplici, sebbene il menù fosse ricco di piatti sfarzosi che avrebbero invitato chiunque a sbizzarrirsi. Zuppa d’orzo, trota bollita e una verdura. Al termine ho ripiegato il tovagliolo infilandolo in una deliziosa busta di merletto, come gli habitué.

Ecco, ho provveduto a informarLa (avrei voluto informarLa) dei fatti formidabili di questa prima giornata, episodi salienti di un’esperienza varia e scoppiettante come fuochi d’artificio di cui nessuno ha acceso la miccia.

Tornato su, in camera, prende una decisione importante. Lascerà il Frau Emma. Per carità, che non lo considerino però un eccentrico irriconoscente, un estroso incontentabile. Albergo eccezionale, dislocazione prestigiosa, perfetta, elegante, lussuoso, ben frequentato, camere bellissime, ottima biancheria, servizio impeccabile, personale cortese e sollecito, prezzo adeguato ma, in fondo, corretto. Cosa volere di più?

Un altro posto. Più discreto, senza lussi imbarazzanti, con finestre e panorami ugualmente graziosi, leggiadri, ma meno scenografici e squillanti. Una camera piccola, modesta ma confortevole nella sua penombra, con le tende antiche, pesanti, che possono fare buio. Un letto accogliente nel quale però non smarrirsi. Una camera per uno che è solo.

Ha trovato infine un luogo che gli si confà in misura certamente maggiore. Una piccola dignitosa Pensione, linda e silenziosa, tra i fiori di un curatissimo giardinetto. È anche economica, il che non guasta. Domani ci si trasferirà.

Si è svolto un curioso colloquio tra lui e il direttore del Frau Emma. Non si riusciva a capire chi dei due fosse il più imbarazzato. Se il direttore, che stentava a comprendere cosa avesse potuto spingere l’esimio cliente a prendere quella sconvolgente decisione, come ebbe la grazia di definirla, oppure fosse lui, l’ospite insoddisfatto, inpacciato, inceppato nel cercar di spiegare, prima a se stesso e poi all’altro, cosa non avesse funzionato.

Quel reciproco imbarazzo non si era risolto dando libero corso a parole sfoghi o giustificazioni plausibili, quindi si erano salutati molto formalmente.

Ho effettuato il cambio.

Non intendo annoiarLa elencando tutte le procedure che la situazione, complessa, comportava. Solo, volevo dirLe (avrei voluto dirLe) che sono andato via dal Frau Emma di sotterfugio, come un ladro, oppure come uno che scappa senza pagare il conto. Anche i gentilissimi inservienti, che mi hanno portato giù i bagagli, caricandoli poi sulla vettura presa a nolo, non avevo il coraggio di guardarli in faccia, continuavo a fissare per terra cose che non c’erano, e ho largheggiato elargendo una mancia davvero eccessiva, per farmi perdonare, fatto che ha provocato ancor più stupore e dedizione da parte di quegli umili – che io invece percepivo come giudici inflessibili – negli ultimi istanti del mio rapporto con il Frau Emma. Ho creduto, ho sperato, così facendo, di lasciare almeno un buon ricordo, ancorché curioso, di me, del mio soggiorno, ma subito mi sono reso conto che il contemporaneo arrivo di nuovi clienti – una famigliola bavarese di quattro elementi – aveva già consegnato il mio gesto sconsiderato, insieme a tutta la mia persona, al meritato oblio.

La nuova camera è modesta ma più che decorosa. Il letto fortunatamente è piccolo, il piumino è di un verde cupo. C’è la tenda, la famosa tenda pesante, che permette di fare buio. C’è addirittura una poltrona, anch’essa verde cupo, più tardi la proverà. Appena l’ha vista ha pensato di voler trascorrere la notte lì, tra le sue braccia capienti.

Il bagno è minuscolo, stretto e lungo, si fa per dire. Anche lo specchio, per fortuna, è di un formato minimo. A stento contiene un viso.

C’è un balconcino anche in quella stanza. Più discreto, più misurato, si intende, ma anche lui rigoglioso di luce e di verde. Alcuni alti alberi fanno da quinta al paesaggio che si può ammirare anche da lì. Che è un po’ troppo perfetto anche da quella nuova prospettiva, tanto da sembrare finto e, a tratti, malinconico.

Manca la graziosa, leziosa scrivania. C’è soltanto un tavolo, molto ampio però, ci si possono poggiare libri, giornali, riviste, e pure molte altre cose, rimanendo comunque un notevole spazio per carta da lettere, buste, penna e calamaio.

Così dunque si è messo a scrivere. Non con la penna però, col pensiero, con le parole che gli vorticano in testa come le foglie morte tra i piedi in un giorno di vento autunnale. Quelle foglie morte sono per lei, di nuovo indirizzate a lei.

Cara, gentile, pazientissima Amica. C’era forse qualcosa che mi urgeva di farLe sapere? Forse no. Ma ormai è chiaro come io non sia capace di staccarmi, anche solo per un istante, da queste pagine bianche che si agitano nella mia mente come panni stesi al sole, bianche, abbaglianti quasi, e allora subito le riempio, col pensiero, di una grafia più simile agli scarabocchi d’un pazzo che non alla nobile invenzione, la scrittura. E a chi posso scrivere se non a Lei, a chi confidare questo ingombro nulla che getto sulle Sue delicate spalle, forti come quelle d’Atlante per sopportare il peso di tutta l’angoscia che io produco similmente a una macchina infernale? Povera Cara, quale destino atroce questa condanna a essermi amica!

Per me sollievo, cura, per Lei tormento. Eppure, sapesse, niente di più lontano da me, dalla mia imbelle volontà, che l’idea di tormentarLa, di farLe del male, di anche solo tediarLa. Appartengo purtroppo alla razza dannata di coloro che portano con sé, come un talismano, tutti i mali del mondo, e che – senza colpa, o con tutte le colpe – coinvolgono coloro che amano nel loro proprio sfacelo. Questo il motivo per cui non posso scrivere altro che queste lettere immaginarie, immaginate. Ed è a cagione di ciò che dunque non Le scrivo davvero, che ancora – per poco, lo sento – riuscirò a trattenermi. Perché so già per certo che comunque non riuscirò a spiegarmi, a chiarire davvero ciò che provo. Mi appaiono, le parole, una foresta inestricabile nella quale il singolo albero è impossibile distinguere, nella quale comunque smarrirsi.

Le parole non sono altro che la scoria dell’esperienza. Ecco perché a me resteranno solo le lettere che non ho scritto. Mentre quelle reali, che forse scriverò, non Le confesseranno nulla di me, saranno esse stesse a stabilire il limite oltre il quale io non so andare, lasciandomi in bocca il gusto agrodolce (l’amaro è più netto però) di una singolare nostalgia per un sentimento indecifrabile, immaginato e sconosciuto. E per la moltitudine, praticamente infinita, dell’inesprimibile che a quella nostalgia è indissolubilmente allacciato.

Avrei voluto parlarLe della mia malattia, che ebbe inizio di notte (sempre la notte!) tre anni fa. Ma cosa dirne se non che la malattia polmonare è soltanto uno straripare della malattia mentale. Ecco dunque a cosa volevo arrivare, alla confessione di un dato incontrovertibile: sono un malato di mente. Avrei voluto dirLe che è stata Lei a farmi rendere conto di me. E ho paura – paura vera – che raccontando tutto questo a Lei, che è disposta ad ascoltarmi, io possa, non so come, contagiarLa, contaminarLa. Lei, pura, Lei, che è un uragano di vita, pensarLa malata. No!

La malattia d’altronde è un avvertimento. Di qualcosa di ancor più definitivo. Qualcosa che non dovremmo dimenticare mai. Con la malattia, sia fisica che mentale, paghiamo tutti i debiti che abbiamo contratto, e morendo, i conti, probabilmente, tornano a zero. Per questo non ci dovrebbe essere bisogno di un altro inferno. Raskol’nikov desiderava la punizione della sua colpa. Ma io?io devo pagare, espiare colpe che non ho. Espiare e basta. Delitti infatti non credo di averne commessi, di particolari. A parte quello di essere nato. Di essere nato così. È una colpa che si può emendare solo con la vita, vivendo cioè. La vita che è in quei crucci, in quegli assilli, in quelle tribolazioni.

La Pensione, il mio nuovo domicilio, è accogliente come una tomba di famiglia. Nella sua normalità evoca nostalgie non facili da identificare. Come gli odori. Di cui è piena.

È un posto in cui aspettarsi una visita inaspettata. Tutte le certezze e le convenzioni della quotidiana esistenza sembrano dissolversi, lì dentro. Si direbbe abitata da fantasmi, sennonché i suoi ospiti sono persone reali, in carne e ossa.

Il mio balcone – con quanta prosopopea lo definisco così – affaccia sul giardino che ha una sua curata selvatichezza, i cespugli che paiono roveti spontanei, se non fosse per le forme aggraziate e per i fiori precoci che li svelano domestici.

Su questo mio balcone, mentre ammiro le montagne azzurrine in lontananza, vengo visitato da una lucertola avida di primo sole e da uccelli fin troppo confidenti. Essi sbagliano, ma non conosco la loro lingua, per metterli in guardia.

E mi viene anche a visitare l’angoscia. L’angoscia che ha viaggiato con me, che è giunta qui insieme a me, che trascorrerà con me il periodo di cura – certamente essa ne uscirà rigenerata, rigogliosa – che ripartirà con me non guarito, io inguaribile, e fatalmente, come un cane fedele, non mi abbandonerà mai, fino alla morte.

E nonostante sia insostenibile, non c’è bisogno di pensare al suicidio per fuggirne. In quanto, come un orologio regolato sull’ora della sveglia, anche in me è regolata la mia ora, quella in cui mi addormenterò, nel dolore. Il normale trascorrere del tempo è già la sentenza. Così potrà essere evitato quello sgarbo, quell’offesa, quella sfida alla morte che è uccidersi.

Ci sono ancora cose da fare. Cose talmente importanti da non poter essere più rinviate. Cose da ricordare anche. Sebbene a volte ci può sembrare che i ricordi siano diventati inaccessibili.

E questo viaggio inutile, necessario a una salute che già non sa più che farsene delle cure…

La Pensione è un luogo molto piacevole. Ha diversi ospiti: un generale, un colonnello – palesemente antisemiti – alcune vecchie signore, notevoli. Un medico in pensione con la moglie florida e ancora piacente, una famiglia giovane con tre figli. Tutti tedeschi, cristiani. Al contrario del Frau Emma dove la maggioranza degli ospiti, a parte alcuni nobili italiani, erano ricchi ebrei. Come d’altronde i moltissimi ebrei turisti di questa singolare città, linda, sfolgorante stazione climatica dall’ineluttabile sembiante funereo, una mediterranea Villa am Meer. Con il profumo dei fiori che aleggia ovunque, i colori pastello, la fragranza delle sue acque da campi Elisi, il sole, i giardini curatissimi, le promenades e i viali che assomigliano alle infinite corsie di un immenso ospedale a cielo aperto.

La padrona della Pensione è un donnone gioviale. Sempre sorridente e con le guance rosse. Ho ben tre amiche: tre sorelle, la maggiore ha sei anni. Vogliono spesso giocare con me, che non so giocare. Vorrebbero, ogni tanto, giocare a gettarmi nel fiume. Probabilmente mi considerano superfluo: in fondo, non essendo esperto di giuochi, non sono loro utile. Nel gioco dei bambini a volte c’è qualcosa, una determinazione che fa paura.

Dieta vegetariana, brevi gite – comunque stancanti – molte letture, Il Cantico dei Cantici, in particolare. E il tormento dell’insonnia. Cerco di raccontarmi che possa dipendere dall’aria fine, quella che giunge dalle montagne, ma non mi credo. Deve trattarsi di qualcos’altro. Provo a pensare a quali esseri, sulla Terra, non dormano. E non me ne viene in mente nessuno. Anche i cavalli, col loro sonno sofferente e miracoloso, in piedi sulle quattro zampe. O i pesci, galleggiando sospesi. Forse gli insetti. Alcuni insetti. Perennemente affannati a cercare un luogo in cui nascondersi. Per sfuggire al piede che li schiaccerà.

Sta seduto in poltrona, nella penombra. Le mani giunte, gli avambracci poggiati sulle gambe. Guarda attraverso i vetri della finestra e si stupisce, rendendosi conto di non riuscire a ricordarne i lineamenti. Nulla svanisce così rapidamente quanto i tratti di un volto.

Ora si alza, esce fuori, in balcone.

Smette di piovere. Cadono, con uno sforzo indicibile, le ultime stille. Alcune gocce, irresolute, pendono dalla ringhiera. Ogni tanto una di esse, meno titubante delle altre, decide di lasciarsi andare.

Ci sono ancora nuvole in cielo ma stanno fuggendo là, dietro le montagne, verso la Val Venosta e il Gruppo di Tessa. Il grigio si sta trasformando in una tavolozza di tinte brillanti. Tutto luccica pericolosamente.

Entra dentro, di nuovo.

Il quinto aforisma di Zürau recita così: “Da un certo punto in avanti non vi è più ritorno. Quello è il punto da raggiungere”.

Ecco, adesso finalmente si è fermato. Seduto sulla sedia, al tavolo. Anche lui sa che, a questo punto, non può rimandare. È la stessa carta che non ne può più di aspettare la violenza del pennino, la lordura dell’inchiostro.

E anche lei, il destinatario, lontana, sa che l’attesa è finita, che adesso si comincia davvero, sebbene il supplizio del dubbio non si estingua mai.

Cos’è poi quello che adesso inizia? Uno scambio di lettere. Scambio, sempre ammesso che ci sarà una risposta. Lettere strane, in cui ognuno parlerà non di sé ma per sé, più che per l’altro, dove attese e promesse, speranze, inquietudini, indugi e assalti si accavalleranno, si confonderanno come le onde l’una sull’altra, e non si potrà capire, nessuno potrà più capire quali le domande, e quali le risposte.

Ora è soltanto il rumore sommesso del pennino che gratta sul foglio.

[Aprile 1920]

Merano-Maia Bassa

Pensione Ottoburg, Maiastraẞe 12

Cara signora Milena,

la pioggia che durava da due giorni e una notte è appena cessata, forse soltanto provvisoriamente, ma certo è un avvenimento degno di essere festeggiato, e io lo faccio scrivendo a Lei. Del resto anche la pioggia… 1

Milena Jesenská [Praga, 10 agosto 1896-Campo di Ravensbrück, 17 maggio 1944]

- Franz Kafka

LETTERE A MILENA

A cura di Feruccio Masini

Traduzione di Ervino Pocar ed Enrico Ganni

ed. MONDADORI↩