Musica a Delfi senza redenzione

di Elio Matassi

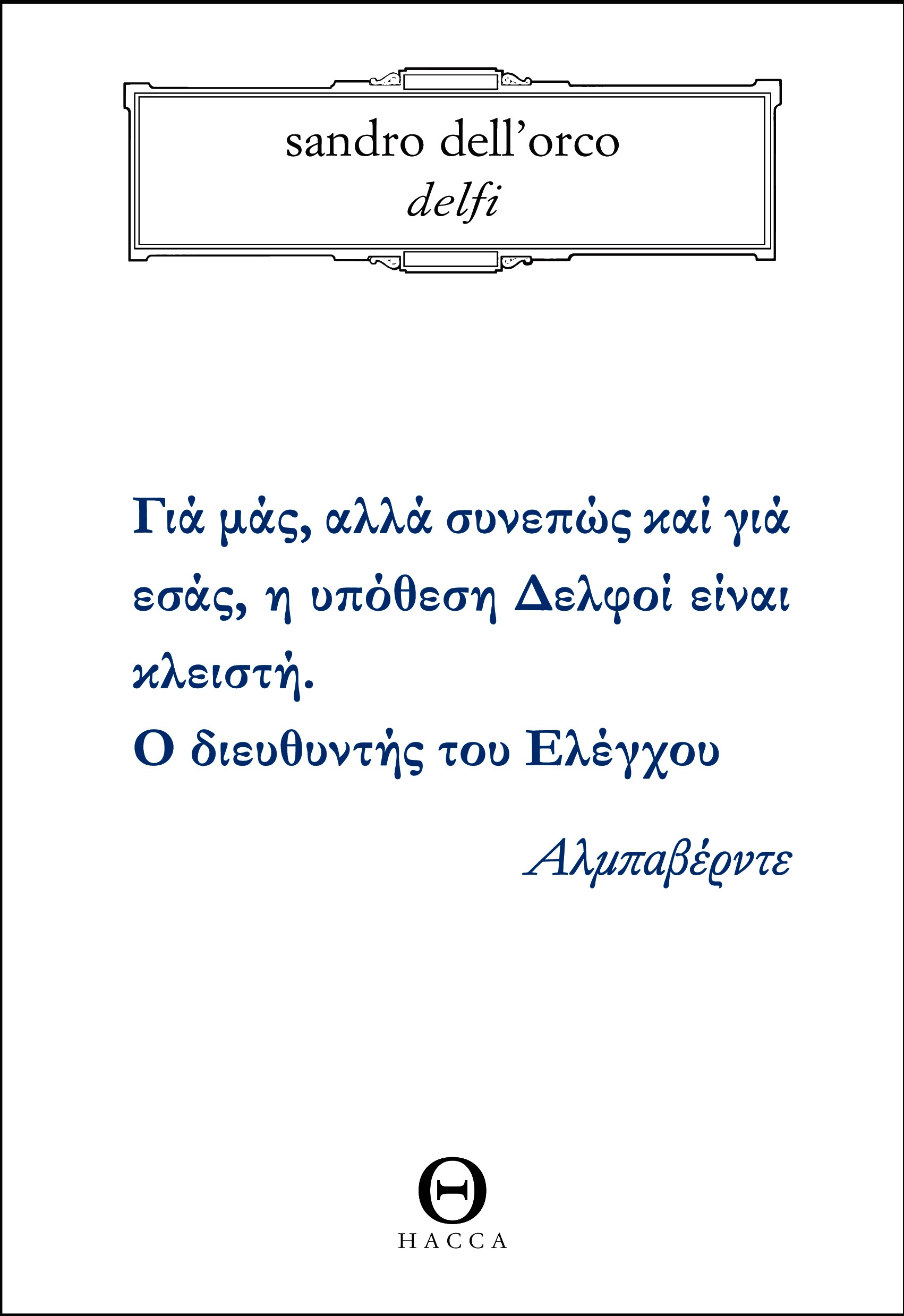

In una lunga ed argomentata lettera, datata 28 aprile 1952, Adorno scrive a Thomas Mann per tentare di sollevarlo dalle difficoltà del “Krull”. Tali difficoltà – Adorno prova a capovolgere l’argomentazione – in fondo sono il contrassegno di una concezione “feconda”, dal momento che un’opera d’arte penetra davvero a fondo nel proprio materiale solo nel momento in cui si fa carico delle sue “contraddizioni”. Oggi – recita Adorno – tale consapevolezza deve essere diversa e tener conto di quel “senso di frammentarietà” che sconvolge la compiutezza della forma drammatica e sinfonica. A risultare dominante è il concetto di epicità “allargata”, “frammentata”: “E’ forse diverso, e qui estendo il concetto di epicità molto al di là del genere assunto in senso letterale, nel ‘Meister’, nel ‘Faust’, nel ‘Ring’. Non si può rimanere prigionieri di formule puramente ‘nominalistiche’; la presunta ‘frammentarietà’ lungi dall’essere un limite è, invece, il pregio del romanzo novecentesco, un pregio che si fonda proprio su una contaminazione esplicita con la musica”. Il terrorismo di una presunta “unità stilistica” non potrà resistere al processo dissolutivo innestato da una autentica concezione artistica come auspicava, per esempio, un musicista dallo spessore di Schönberg. Del resto, tutto il “Mahler” adorniano è costruito su questa analogia col romanzo; dalla “musica” al “romanzo”, ma anche, in maniera biunivoca, “dal” romanzo “alla” musica, senza ovviamente commettere l’ingenuità di fraintendere l’idea di narratività musicale. Una simile suggestione è stata certamente introiettata e metabolizzata da Sandro Dell’Orco nella strutturazione complessiva del suo ultimo romanzo, “Delfi”, pubblicato dalla raffinata casa editrice Hacca (Halley Editrice, Matelica – Mc -, 2007, 372 pp, 13,50 euro). La sequenza narrativa prevede, infatti, una prima parte (Uno) (pp. 13-24) ed un’altra (Due) (pp. 27-372) e non la partizione, secondo la consueta legge della successione seriale, in capitoli. Sandro Dell’Orco si è impadronito genialmente della tipica struttura musicale: un proemio-preludio, ouverture, densissimo in cui si racchiude il mistero-segreto di tutto il romanzo e le variazioni, concepite come cerchi concentrici che progressivamente si allargano da quell’unità-cellula originaria. Per attenersi all’analogia, stabilita da Adorno, con il “Ring” wagneriano, si può affermare che tutto ciò che “accade” è affidato all’incipit e la “semantica della predestinazione” è tutta assolta dalla musica. Se nelle parole del testo, messe sulle labbra dei personaggi, sobbalza talora l’illusoria speranza che il destino possa essere eluso (così Brünhilde risoluta a far vincere Siegmund nel duello contro Hunding, o Siegfrid stesso in “Götterdämmerungen” poco prima di essere trafitto dalla lancia di Hagen), la musica si assume il compito di annientare ogni illusione e di scandire, mediante l’evidenza anticipatrice dei “Motive” e del loro intreccio eloquente e sinistro, il corso immutabile del Fato. Ma le analogie tra il romanzo di Dell’Orco, “Delfi” e la musica non si arrestano certamente qui. L’unico riferimento “colto” del romanzo, in cui ad un certo punto si parla del “Felix Krull” di Thomas Mann e della predilezione da parte di Tommaso Partenis per “Morte a Venezia”, mentre la lettura de “La montagna incantata” è approdata ad una noia assoluta (p. 109), non può in alcun modo essere considerato casuale. Come non ricordare l’“infortunio” in cui cade Thomas Mann quando all’inizio dell’ultimo capitolo de “La montagna incantata” arriva a postulare che la narrazione, rispetto alla musica, dovrebbe godere di un primato: mentre il piano temporale (della musica) sarebbe scandito esclusivamente dalla irreversibilità della successione (il tempo “musico-reale”), quello della narrazione contemplerebbe “un’ulteriore opzione”, il tempo immaginario non necessariamente coincidente con il primo. Ho usato il “condizionale” perché quest’analisi di Thomas Mann (il “narratore” de “La montagna incantata”) non è convincente in quanto restringe banalmente il tempo della musica alla convivenza con il destino dell’irreversibilità, una tesi spesso messa radicalmente in discussione, penso in particolare alla “Fiaba del santo ignudo”, narrata da Wackenroder, ed alla sua riscrittura contemporanea nel suggestivo romanzo di José Saramago, “Le intermittenze della morte”. Plausibilmente uno dei personaggi di Sandro Dell’Orco ricusa “La montagna incantata” forse proprio in ragione di tale fuorviante restrizione dello spazio della musica e approva “Morte a Venezia” perché, di contro, ne esalta il ruolo (come non pensare all’utilizzazione spregiudicata della V di Mahler da parte di Luchino Visconti nella trasposizione cinematografica che darà luogo ad un vero e proprio “culto” mahleriano). Ed ancora altro dato non “occasionale”: il nome di una delle protagoniste del romanzo, “Castalia”, che rinvia necessariamente al grande romanzo di Hermann Hesse, il “Giuoco delle perle di vetro”, dove viene immaginato un piccolo stato interamente spirituale, Castalia, appunto, (paese di castità). Una parte dei giovani vi coltiva la musica, l’astronomia, la matematica, rinunciando al matrimonio e ad ogni guadagno: gli stranieri vi possono abitare per poi ritornare di nuovo nel mondo; lo stesso ‘giuoco’ di cui si parla nella titolazione del romanzo esprime la ricerca di un linguaggio universale anche se segreto che sottolinei, mediante un’algebra simbolica, la qualità distillata delle arti (in particolare della musica) e delle scienze, come nei sogni di Novalis. La musica, dunque, come quintessenza strutturale del romanzo di Sandro Dell’Orco. Non solo, il ruolo della musica, quello che ho definito prima, a proposito di Wagner, “semantica della predestinazione”, interviene direttamente nel tessuto connettivo dello stesso romanzo e della sua dialettica. Il cedimento progressivo di Egon Hereafter, il protagonista, alla società del Controllo, un cedimento che comincia “dal di dentro”, poco a poco, come la Cura goethiana, l’unica delle quattro donne grigie che osi sfidare Faust nel suo Palazzo reale (“Faust”, parte seconda, V atto), non comporta redenzione alcuna. Questa graduale rinuncia alla propria identità, quest’andare volontariamente incontro alla spersonalizzazione non può essere arrestato neppure dall’arte né tanto meno dalla musica, la nemica per eccellenza del destino, secondo la formula adorniana. Quel “totalitarismo diffuso” che convive con la nostra identità più profonda – l’effrazione iniziale del Controllo, l’incipit del romanzo, da addebitarsi forse allo stesso protagonista, Egon Hereafter, diventa solo un “accidente” da rimuovere al più presto – risulta alla fine vincente, ingoiando dentro di sé tutto e tutti e dando la netta impressione che non sopravvivranno neppure le custodi, le figlie del Reno, Woglinde, Wellggunde e Flosshilde, neppure loro che sono il principio, la fine e forse di nuovo il principio di tutte le cose: “Il sogno improvvisamente svanì, ed Egon benché cosciente, si ritrovò nel nulla. Non riusciva a trovare altre parole per quello che provava. Sentiva di non esistere più, ma di non essere ancora morto” (p. 372). Il cerchio che progressivamente si stringe, raggiungendo ogni volta un equilibrio più basso, ha trovato il suo punto zero, la sua curvatura definitiva.

(Pubblicato su Avanti! il 6.06.2007)

Thomas Mann e Hermann Hesse hanno rappresentato e rappresentano tutt’ora lo spirito tedesco, quello più realistico ma non per questo lontano da fondamentali tarde tracce di romanticismo spirituale. E’ pure presente un idealismo impossibile, come è disegnato ottimamente nella soluzione finale de “Il giuoco delle perle di vetro” di Hermann Hesse, che vede il protagonista morire annegato, forse a causa d’un malore (esistenziale, dello spirito). In Thomas Mann c’è uno spirito blandamente wagneriano, però lontano dalle strutture nicciane; in Hesse no, se non nel primo Hermann, il giovane ragazzo che minacciava il suicidio e che chiedeva soldi al padre almeno per comprare una rivoltella; dopo, Hesse ha abbracciato diversi filoni spirituali, il cui acme è nel già citato “Il giuoco delle perle di vetro”, che vede una Castalia perfetta, di sogno, ma dominata dalla presenza di personaggi i cui conflitti interiori sono forti e perlopiù irrisolti. In questa Castalia proiettata in un futuro non ben delineato, abbiamo un ordine monastico, solo all’apparenza perfetto, e che è sintesi di tutto lo scibile umano. Una società utopistica, dove la musica si lega ai principi dell’eleganza matematica.

Mi accorgo solo ora – e il commento di Iannozzi lo dimostra – che la dotta e bella recensione di Elio Matassi (docente di Filosofia morale ed Estetica musicale all’Università Roma 3), proprio per la complessità e la ricchezza dei suoi riferimenti culturali, rischia di essere autoreferenziale, nel senso che il mio romanzo Delfi, invece di esserne illuminato ne risulta un po’ oscurato, specie per quanto attiene alla trama, ai personaggi e allo stile. Ciò è dovuto al fatto che il recensore ha voluto concentrare tutta la sua attenzione sulla “caratteristica struttura narrativa del romanzo” (come dice il sottotitolo della recensione originale) trascurando tutto il resto. Mi si impone dunque un intervento che renda in qualche modo comprensibile ciò di cui “parla” Delfi. Lo farò riportando un’altra recensione: quella di Anna Mattei su Libri e riviste d’Italia. Eccola.

La trama di Delfi si sviluppa e si perde nei labirinti di una misteriosa cittadina greca fino a sembrare quella di un giallo incompiuto. Invece è una sorta di parabola che narra la perenne inchiesta in cui si perde la ragione quando presume di venire a capo dell’insensatezza del vivere.

Il caso in questione è quello di un uomo e di una donna, i quali, sfuggendo al Controllo che sorveglia l’area del tempio e dell’intero territorio ad esso circostante, penetrano indisturbati nei sacri sotterranei dove lasciano visibili tracce di un loro fugace e intenso rapporto sessuale. Il Controllo è un complesso sistema trasversale di complicità e servitù che chiude tutti gli attori della storia in una mostruosa tela di ragno al centro della quale tesse le fila un uomo, né morto né vivo, immerso nel buio e nella totale inazione, una sorta di motore immobile.

Egon, il brillante investigatore al quale viene affidata l’inchiesta, è convinto di potersi muovere autonomamente, di essere libero e di sfuggire alle regole del Controllo, ma, per la sua dichiarata estraneità al sistema che invece tutti gli altri condividono, verrà respinto sempre più ai margini ed espulso. Incaricato dapprima dell’indagine con tanto di lettera formale, scopre di lì a poco che in realtà non è affatto autorizzato a portarla avanti e da quel momento si scontra con il limite, con il divieto inconoscibile, quello assoluto, che blocca la ragione convalidandone il fallimento.

Nel prologo il pensiero astratto del protagonista, momentaneamente sopravvissuto all’annientamento e alla morte del suo corpo, parla in prima persona in uno stato di sognante perplessità. La vicenda di Egon comincia, infatti, dove finisce, come una specie di ouroboro, a rappresentare l’inutile avvolgersi del pensiero sulle sue spire logiche. Poi comincia il racconto in terza persona. Egon porta avanti l’inchiesta addentrandosi in una miriade di spazi dall’ingannevole apparenza quotidiana, tra personaggi primitivi che si muovono secondo una occulta regia, che parlano e raccontano e sembrano saper bene quel che fanno pur non avendo alcuna consapevolezza. La bella Castalia, mito inafferrabile di compiutezza, appare e scompare più volte senza essere mai Beatrice. Finché Egon non si perderà nel mezzo di una fitta boscaglia dopo avere invano tentato di trovare una via d’uscita lungo “sentieri interrotti”. Evidente allegoria dantesca rovesciata e svuotata di risposte secondo il modello kafkiano.

Certamente Egon assomiglia all’agrimensore e a K., mossi entrambi, anzi pressoché occupati, da una mente incapace di interferire con il reale e di modificare il loro destino che è già scritto altrove e predeterminato. Un romanzo, dunque, questo secondo di Dell’Orco, dopo I benefattori, di nuovo sulla dualità insanabile tra la cieche pulsioni della materia e la mente che la abita cercando di venire a capo del mistero della sua inappartenenza.

Egon concentra in sé le contraddizioni ontologiche dell’io. Indaga il mondo al di fuori di sé e non indaga su di sé ignorando la massima del tempio di Delfi. Abita in sé senza sapere nulla di sé come se il suo stesso corpo fosse un mistero impenetrabile, equivalente a quello del tempio dove la voce del Dio non si manifesta più. Egon si addentra infatti nelle viscere del tempio consumando un rapporto sessuale con una donna misteriosa che potrebbe essere l’incarnazione di Gea. Ma la comunione non si realizza e Apollo cotinua a tacere senza passare più attraverso le viscere della nuova Sibilla che resta muta, inconoscibile, sterile.

Elio ha scritto un gran bel pezzo, con tantissimi spunti. Forse un po’ troppi. Un ottimo pezzo, ma forse un po’ inadeguato per essere definito recensione.

Ah, ecco, pareva anche a me.

Grazie Dell’Orco, ho appena ordinato il romanzo presso l’editore e lo leggerò con grande interesse.

:siccome non ho pudori di sorta pubblico la mia lettura…

b!

Nunzio Festa

da BOOKS AND OTHER SORROWS poi su Il Quotidiano della Basilicata eccetera…, recensione di Nunzio Festa

23 aprile 2007

La Grecia dell’investigatore Hereafter. Egon Hereafter, nel meraviglioso romanzo Delfi di Sandro dell’Orco, riceve il compito di indagare sull’anomala intrusione al tempio di Apollo. L’illustre esperto, di fronte a meraviglie che creano altre meraviglie e che a loro volta ovviamente fanno meraviglie nei lettori, impara a conoscere le bellezze e il carattere forte di una Delfi occupata dalle forze visibili e invisibili del Controllo. Un potere superiore e supremo che tiene in mano le redini della vita sociale della antica Delfi. Sandro Dell’Orco è alla sua seconda prova letteraria; infatti aveva già pubblicato per Manni il romanzo I Benefattori (finalista al Premio Feronia), e questo autore calabrese che vive a Roma, dove lavora presso l’Istituto per il Libro del ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha anche pubblicato diversi racconti e saggi di critica letteraria per riviste e antologie italiane e straniere, oltre a essere redattore del bimestrale Libri e riviste d’Italia. Lo scrittore invita a prendere alla lettera la storia e le vicende, a conteggiare le parole così come sono e quindi senza tentare di giocare nelle viscere della metafora. Ma non sempre è facile. Anzi è difficilissimo. Soprattutto quando il rotondo dato surreale cinge i fianchi della fluidità del testo. Il romanzo va verso il mare, come un piccolo fiume. Dunque dobbiamo necessariamente guardare alla grande metafora, per la quale lo specchio dice che Delfi è anzitutto l’opera che racconta dell’essere umano che non si arrende all’arrivo impellente della parola fine. La trama offre l’immagine dell’investigatore Hereafter che per ben due volte sbarca in Grecia per farsi carico del caso del tempio di Apollo, nel quale una bellissima ragazza, la Castalia che fa innamorare tutti e pure l’esperto straniero infine, è riuscita a entrare di nascosto per appartarsi con un uomo in un cunicolo sotterraneo. Il gesto della ragazza non passa inosservato, perché appunto il Controllo per una volta è stato beffato e vuole riparare. Tramite il direttore del museo, questo potere occulto finanzia l’impresa dell’investigatore che deve scovare i colpevoli, compreso certamente l’uomo che nonostante le ricostruzioni non è stato del tutto riconosciuto. A un certo punto della magnetica storia l’assomiglianza estrema proprio fra l’uomo senza identità e lo stesso investigatore privato è così plateale che porta il Controllo a, nonostante il fatto che Hereafter non fosse in Grecia al momento dell’intrusione scioccante, indicarlo quale colpevole dell’accaduto anziché indagatore. Nel frattempo Egon Hereafter incontra una serie di personaggi, ciascuno dotato di bellezza appagante. Originali e spesso misteriosi sono personaggi che si meritano l’attenzione a loro riservata. L’indagine dell’investigatore straniero ha per lui senso quasi di sfida, diventa ragione di esistere, di resistere. Eppure la soluzione vera all’enigma non esiste. E. Herafter è addirittura espulso prima e condannato a morte poi. E deve fuggire. L’ultimo incontro dell’uomo avviene in una zona limite. L’investigatore incontra un altro soggetto che è lui stesso allo specchio, una persona a sua volta cacciata da Delfi e innamorata di una bella ragazza. Il popolo di Delfi accetta senza sentirne il peso i dettami del Controllo, mentre lui pure di fronte alla morte alle porte si rifiuta di accettare i verdetti. Herafter è un uomo che ha ancora la forza di battersi.

di Nunzio Festa

Sandro Dell’Orco, il Kafka italiano

(così c’è scritto – ridicolmente – sulla fascetta del ibro).

Anche nella bandella di La nostra presenza di Giovanni Martini c’è scritto il nuovo Salinger, ridicolmente. Sarà un vezzo della Hacca, dal momento che anche Pierantozzi fu gridato come nuovo Dostoevsckij! :)

Hacca, che orrore! Avrò fatto una c***ata?

Ho trovato riuscito l’equilibrio che dell’Orco ha saputo creare tra la forma-intrattenimento e il contenuto del testo. Chi vuole approfondire può leggere la mia intervista all’autore, qui:

http://ilibrintesta.splinder.com/post/11817310

Quanto alla fascetta, beh, sì, anche a me è sembrata un po’ sopra le righe. Ma business is business e credo che sia più una scelta dell’editore che dell’autore. E poi si dice: don’t judge a book by the cover, figuriamoci dalla fascetta…

Sandro dell’Orco è uno scrittore che si può amare o detestare, ma è autore da leggere. Intanto perché riesce a coniugare basso e alto, mi spiego meglio, riesce a scrivere una spy story senza cadere negli stilemi del genere. E poi racconta un amore travagliato e splendito, con un distacco da cinico del tremila.

“Delfi”, va, mi ripeto, letto e regalato.

E’ un gioco letterario senza esserlo, un gioco che si gioca volentieri. Si beve come un buon cocktail. Insomma al mare o in montagna, di giorno o di notte buon “Delfi”!

Sandro dell’Orco è uno scrittore che si può amare o detestare, ma è autore da leggere. Intanto perché riesce a coniugare basso e alto, mi spiego meglio, riesce a scrivere una spy story senza cadere negli stilemi del genere. E poi racconta un amore travagliato e splendito, con un distacco da cinico del tremila.

“Delfi”, va, mi ripeto, letto e regalato.

E’ un gioco letterario senza esserlo, un gioco che si gioca volentieri. Si beve come un buon cocktail. Insomma al mare o in montagna, di giorno o di notte, buon “Delfi”!

Mi fa piacere che il romanzo di Dell’Orco susciti un così ampio dibattitto; si tratta di un romanzo insolito, nella struttura e nei contenuti che solo superficialmente possono far pensare al genere del “giallo”. Quella di Dell’Orco è una struttura narrativa molto sofisticata adatta alla rappresentazione della progressiva spersonalizzazione ed omogenizzazione cui va incontro l’individuo nelle società contemporanee. Non è casuale se il suo protagonista ha compiuto l’atto ‘scandaloso’ con Castalia, la donna che allude ad un mondo totalmente altro. Anche la sensualità corporea del romanzo ha una funzione alternativa al dominio del Controllo. Il Controllo che riesce a far sopravvivere un suo funzionario efficiente, nonostante il suo corpo non viva più, perchè il totalitarismo del Controllo si esercita sul pensiero, sulla volontà e non sul corpo, che finisce con l’avere un valore eversivo.

…Delfi è un bel libro…non è scritto da Kafka ma neppure da Piperno/Scurati/Savianoholettotuttomanonsochecosaecomunquenonimporta…ha un inizio folgorante e un procedere onoestamente interessante…è un libro felicemente apocalittico (nel senso rivelatore)dove io cerca se stesso per amarsi ed accettarsi e si trova come nulla creatore e quindi distruttore…è scritto popolarmente e non annoia mai…tiene pagina dopo pagina…è divertentemente inattuale perchè qui non si grida e non si strepita…qui si prova ad ascoltare le visioni…Dell’Orco non mi sembra un cialtrone simpaticamente italiano che cerca paragoni o trova affettuosità pelose…non urla ed è abbastanza…

Sono felice che si parli di questo libro di Sandro Dell’Orco: la buona letteratura merita tanta attenzione, oggi più che mai. Esiste tra le pagine magiche di Delfi una musica ardente, che riesce a trascinare il lettore in un universo parallelo, carico di tensione emotiva, di tragicità. Quella tragicità che è propria della vita, avvolta in un velo miosterioso, capace di escludere l’uomo dalla verità, senza troppi sforzi. Questo perché, come incide sul foglio Sandro Dell’orco, ogni attimo di vita umana è un inseguire l’eternità, che nietzscheanamente parlando vuol dire attraversare infinite volte la porta carraia che conduce alla consapevolezza della necessità di appartenere a un destino collettivo. Delfi è un tribunale e sul banco degli imputati c’è l’uomo con le sue stringenti contraddizioni e le sue misteriose utopiche aspirazioni.

Mi sono riconosciuto totalmente nello stupendo romanzo di Sandro Dell’Orco. Il dramma, antico ed eterno, della condizione umana, è rappresentato magnificamente in questo capolavoro. Chi siamo veramente? Siamo liberi di scegliere? Siamo capaci di catturare veramente la vita oppure ci alieniamo nel “controllo” del nostro essere? E la vita rimane veramente vita all’interno di questa gabbia culturale fatta di convenzioni, costrizioni, moralismi, ordini, oppure il modo di vivere che ci imponiamo e ci facciamo imporre alla fine “uccide” gli equilibri più profondi del nostro essere trasformandoci in degli automi?

Quando la mattina andiamo al lavoro e facciamo sempre lo stesso tragitto, ormai non guardiamo più la strada, i segnali, le persone e tutto quello che ci circonda; questo è semplicemente agghiacciante, non è vita ma è “antivita” (”Che io non sia morto è evidente, perché continuo a pensare, ma che io non sia vivo è altrettanto evidente, privo come sono di ogni percezione sensibile.”)

L’autore è stato magnifico a trasfondere questo dramma esistenziale in un romanzo raffinato, strutturato superbamente, godibilissimo, pieno di colpi di scena, degno di un film di Luc Besson.

La lacerazione tra l’essere è il dover essere, tra l’istinto e la ragione, tra la razionalità e l’irrazionalità raggiunge il culmine nel personaggio di De Marco imprigionato nel “confine” tra la vita e l’antivita.

A mio parere, il disagio, il nichilismo, il vuoto della civiltà attuale è causato da questa frattura insanabile, da questa follia odierna di schematizzare tutto, di programmare tutto, di organizzare tutto. E’ impossibile imprigionare il flusso vitale in delle sovrastrutture costruite, bloccate, rigide. Eppure è questo che facciamo sempre di più ogni giorno. Domandiamoci perché oggi l’infelicità dilaga. L’autore è stato inarrivabile a rappresentare questa lacerazione, questo male di vivere. “Castalia” si allontana, diventa irraggiungibile; “il controllo” domina e noi non sappiamo ribellarci ad esso. Non sappiamo neanche capire se siamo vivi o morti e, essendo assoggettati al “controllo”, che senso avrebbe capire se siamo vivi o morti? Quale sarebbe la differenza?

Marco Palladino, Reggio Calabria.

Ho letto il libro di Sandro e ne ho scritto bene. Ora però vorrei muovere una critica allo stesso autore che stimo moltissimo personalmente. Ho ascoltato una sua intervista al TG2 dove affermava che gli scrittori contemporanei sono troppo innamorati della “realtà”. E di Realtà e Realismo parlo. Caro Sandro: magari gli scrittori fossero innamorati della realtà! dico questo perché c’è un gravissimo fraintendimento terminologico. Realtà non è società. In questo mi sento profondamente pasoliniano. Ho potuto parlare di “assurdità” e di “relazione assoluta” del tuo romanzo perché è profondamente legato alla realtà, se così non fosse stato, probabilmente lo avrei ignorato. C’è un populismo oggi corrente che ha la convinzione di fare dell’opera d’arte uno strumento attraverso cui tutto si può denunciare. Ovvero lo scrittore si riduce ad individuo socialmente utile. Questo significa che anche lui, come i personaggi del tuo romanzo, è parte integrante e fondante del famoso Controllo. Qui entra in gioco un elemento che mi discosta persino da Elio Matassi che parla di Potere – di quello si parla con il termine Controllo – come qualcosa che ha una struttura piramidale. Non è così. Il potere, oggi, è totalmente orizzontale, per questo è riproducibile e non ripetitivo (ovvero non ha un movimento spirituale che rende l’individuo UNICO, ma meccanico, totalitario, una sorta di scialba democrazia che ci vorrebbe tutti uguali). Nazione Indiana fa spesso questo errore, ovvero quello di confondere la realtà al “socialmente utile”. Dico questo perché se l’arte non accetta di Cantare ciò che non conosce, se non accetta di relazionarsi con l’Assoluto, se non dimentica che è l’opera il risultato di un totale abbandono del corpo che ha generato un corpo Nuovo – la linea verticale che lega l’io all’Altro, l’io alle cose – allora tutto è morto.

Sandro, ti cito per farmi capire meglio:

“Tutto è esattamente come appare, roccia, colonne, massi, eternamente sotto le eterne leggi cui non posso sfuggire”

Ecco, se non si accetta che la realtà, la cosa, è contenuto e contenitore di tutto, allora non c’è alcun motivo di scrivere. Per questo Dante è più realista di Saviano, Kafka più realista di tutta la letteratura gay, femminista ecc, ecc (in questo accetto l’assurdo e non il falso anticonformismo di molti, ovvero accetto la realtà, perché amo la poesia)

Se non si accetta che è la realtà stessa assurda, incomprensibile, ma allo stesso tempo la sola con la quale l’artista può relazionarsi, conoscere e ri-conoscersi per un bi-sogno (un doppio sogno: l’uno terreno e l’altro celesta ma che, nel momento in cui coincidono, diventa CANTO, voce attraverso cui tutto passa e si fa chiarezza: CORPO ALTRO); se non si capisce che è la stessa realtà ad essere SANTA (Pasolini diceva per bocca del Centauro “Tutto è santo, Tutto è santo, Tutto è santo”) non c’è alcun motivo di scrivere.

Il tuo libro è realista, Sandro, perché ha accettato che le cose fossero lo stupro di noi stessi, nonostante e malgrado noi stessi. Per questo Egon (il protagonista) è salvo nel momento in cui coincide e si lascia vincere dalle cose. Questo significa che ha accettato una GIUSTIZIA divina, nongià il “giudizio” – legge che si fa pietra e che è per sua natura immodificabile. Egon ha accettato malgrado l’autore il suo DESTINO. In arte, solo di destino si può parlare, di null’altro, a voi lascio il resto e mi scuso per il lungo commento.

Andrea.

a me pare che la Hacca abbia fatto finora un ottimo lavoro, con Dell’Orco (bravissimo) e sopratuutto con pierantozzi

Ciao Andrea, vorrei risponderti, ma ho pochissimo tempo: sto correndo alla presentazione dell’ultimo libro di Walter Pedullà. Stasera tardi o domani affronterò qui gli importanti quesiti che poni, come del resto gli argomenti avanzati dagli altri interventi. Un caro saluto. Sandro.

Non credo che in questa stanza si stia discutendo della bandella del romanzo di Dell’Orco né delle recensioni fatte su Alcide Pierantozzi.

Di Hacca che dire…è una casa editrice che sta facendo una buona selezione e che sta offrendo ai lettori romanzi di altissimo valore letterario…ce n’era bisogno.

Verissimo, senza dimenticare – sempre di Hacca – oltre allo splendido Uno indiviso, il progetto curato da Mancassola di Kids e revolution

Ho letto “Delfi” due volte. Che meraviglia, quando un romanzo riesce a darti la stessa emozione che la lettura suscitava in te negli anni di apprendistato.

Emozione e divertimento, dato da quell’umorismo sottile che si intreccia costantemente a una tragicità senza aggettivi. E’ certo che la scelta della fascetta “il Kafka italiano” è una scelta dell’editore e non di Sandro, però, ragazzi, non prendetevela con Hacca, che sta facendo un eccellente lavoro, e che ha pubblicato un libro come questo: leggendo il quale ho pensato a Kafka quel tanto che è giusto, ma mi sono lasciato prendere e trasportare in un mondo assurdamente “reale” che è quello di un signore che si chiama Sandro Dell’Orco, e non è un epigono di Kafka né tantomeno un suo imitatore. Diciamo, è un’ipotesi di lavoro, che da Kafka non si può prescindere quando si intraprende la via del “romanzo fantastico”, chiamiamolo così per pura comodità. Allora direi che Sandro ha assimilato la lezione kafkiana portandola a un alto livello di incandescenza.

Ho letto il libro di Dell’Orco e posso assicurarvi che è un romanzo di grande spessore e raffinatezza. Splendida la copertina!

Tanto incomprensibile e assurda appare la vicenda umana, quanto struggente e visionaria è l’ingenuità con cui Egon l’affronta. Un’innocenza, la sua, che fa da contraltare ad un meccanismo che domina l’uomo e non gli lascia alcuna possibilità di salvezza. Da “I benefattori” a “Delfi”, però, Sandro Dell’orco ha fatto sua la lezione Kafkiana e in questo suo plendido romanzo è riuscito a raccontare la vicenda umana con un tocco di assoluta originalità. La vita filtrata dall’occhio dell’artista prende il sopravvento su qualsiasi forma o vicenda letteraria e diventa metafora di qualcosa che ci accomuna tutti. La sua ingenuità diventa struggimento per qualcosa che sentiamo di possedere ma che continuamente ci sfugge. Castalia e Egon sono il sogno con cui noi sogniamo noi stessi. Ed è grazie a questo sogno che ognuno di noi riesce a misurarsi con la dimensione di assurdo e di tragedia nella quale l’uomo è immerso. Nel leggere il libro di Sandro Dell’orco (l’ho letto due volte) mi sono emozionato e divertito allo stesso tempo. E questo capita di rado. Ancora grazie e complimenti per avere scritto un libro così bello.

IL KAFKA ITALIANO. AH AH AH.

Perdonatemi, ma alla ventesima riga del dotto articolo di Elio Matassi sono svenuto: colpa mia, sia ben chiaro, e della cialtronesca, borgatara faciloneria con la quale mi approccio alla pagina scritta.

Di ben altra pasta il buon Dell’Orco, uomo colto e rigoroso come si evince facilmente da un’intervista che mi ha gentilmente concesso qualche tempo fa: http://mangialibri.com/?q=node/877

Quando mi sono rianimato, sferzato dal bollore dello scirocco romano, ho letto tutti i commenti che precedono il mio, trovandomi d’accordo con i complimenti alla Hacca, che in un anno e poco più è cambiata da così a così, e che rappresenta a mio modo di vedere un modello per la piccola editoria nostrana.

Quanto a Delfi, un romanzo davvero insolito e fuori dal coro (sempre ‘sta Grecia che ritorna, fateci caso), nel bene e nel male. Più nel bene, ovvio.

Caro Ilio, credo che soffermarsi così a lungo sulla fascetta di un libro, pergiunta non scelta dall’autore, sia una cosa superficiale e senza senso. Le altre persone che stanno seguendo questo dibattito hanno

– giustamente – ignorato le tue provocazioni, cosa che io non sono riuscito a fare.

Ho letto Delfi di Sandro Dell’Orco e mi è sembrato splendido, complimenti all’autore e alla sua casa editrice. Giuseppe

Molti parlano di Kafka a proposito di Sandro Dell’Orco. Io penso piuttosto a certa letteratura fantastica sudamericana, Bioy Casares, ad esempio. Come “L’invenzione di Morel”, anche “Delfi” è un romanzo “di finzione e di allucinazione”. L’occasione del giallo, dell’indagine, è soltanto un modo per entrare nel vero tema del libro: la presenza e l’immortalità, una sorta di vita galleggiante ai confini della morte. Del resto tutto il romanzo è percorso da questo tema. Spesso i personaggi sembrano delle ombre e si muovono come sospesi in una delirante irrealtà. La scrittura è incalzante, fino alla fine, così che il lettore non rimane deluso. Troverà forse ciò che non si aspetta. Ma Dell’Orco non intende essere rassicurante, piuttosto vuole suscitare riflessioni intorno al mistero. Vita e amore e il doppio che è in noi.

Il problema, caro Ilio, è che Dell’Orco E’ il nuovo Kafka. Lo è davvero! Più di quanto Piperno sia stato il nuovo Proust o Pierantozzi il nuovo Pasolini!

L’argomento di Andrea Caterini – se non mi sbaglio del tutto – è il seguente. Il vero realismo non è quello che riflette la facciata della realtà, ma quello che ne svela la ragion d’essere, l’essenza, la legge che la governa. Così il realismo conseguente sfocia necessariamente nell’Assoluto. Ora, poiché religione, filosofia e scienza non sono state in grado di attingere quest’ultimo, resta solo l’arte per raggiungerlo, o comunque per esprimere la tensione verso di esso, verso la verità. Di questo ragionamento è apprezzabile la tensione a strappare il velo di Maya dalla realtà, ad andare oltre i bruti fatti, per spiegarne la causa; meno apprezzabile che si identifichi la verità ancora una volta con un principio fisso, al di fuori di noi, trascendente, che la magica forza dell’arte ci permetterebbe di avvicinare, se non di raggiungere. In realtà l’arte può in questo campo ancor meno della scienza e della filosofia, che hanno almeno la forza dei concetti e della loro connessione razionale, mentre essa ha solo la forza dell’espressione, la forza di rappresentare il dolore e il desiderio degli uomini. La cosa beckettianamente comica, cioè tragicomica, di tutta la questione, è che l’attuale caos morale, sociale e politico, che genera il bisogno di Assoluto, e contro cui si invoca l’Assoluto, è l’Assoluto stesso a generarlo: l’Assoluto concreto che gli uomini creano da sé stessi rinunciando alla propria autodeterminazione.

Mi sembra che il romanzo di Dell’Orco – seconda parte di un dittico molto coeso, la cui prima pala è costituita da “I benefattori” -, di là dai pregi illustrati da numerosi intervenuti, abbia il merito di spaginare il macrotesto della narrativa italiana contemporanea, blindato in generi e stili di scrittura saldamente istituzionalizzati da critica accademica, militante e giornalistica (ciascuna a modo suo; ciascuna a protezione dei propri codici di comunicazione e dei propri sistemi di autopropagazione, starei per dire, seriale). Dell’Orco, con “Delfi”, è fuori delle righe e costringe a interrogarsi sul canone del Realismo in letteratura, per esempio; costringe a sforzi di individuazione di antecedenti e a tentativi approssimati di collocazione all’interno di una tradizione; costringe a riflettere sull’uso degli stereotipi della letteratura di genere (per il giallo, suggerisco di accostare “Delfi” ad “Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution” di Godard). Insomma, ci obbliga a un impegno ermeneutico che ha rari riscontri nella letteratura italiana dei nostri tempi. Non mi pare poco, per un romanzo che si fa leggere a più livelli, compreso quello dell’immediata godibilità dell’una-pagina-tira-l’latra.

Romanzo illuminante, quello di DDellorco

Rispondo in particolare a Caterini sulla concezione piramidale del potere; forse ho ingenerato un’ idea sbagliata ma con il riferimento goethiano (spero che non svenga nessun altro) alla Cura volevo proprio riferirmi alla orizzontalità del controllo. Credo che su questo punto siamo perfettamente d’accordo. Ritengo inoltre che la casa editrice Hacca sia una casa editrice molto selettiva e raffinata e la sua Direttrice culturale, Tiziana Cristin una donna di grandissimo spessore e, mi si perdoni (sono per l’intelletualismo greco ed anche per questo riferimento spero di non far svenire nessuno) di fascino irresistibile.

Caro Ilio,

Provocazione sciocca la tua e forse anche troppo ripetitiva. Allo stile narrativo e ai contenuti del romanzo di Dell’Orco nessun accenno. Mi coglie un dubbio, hai forse letto solo la bandella? O la tua è una crociata personale contro HACCA.

Cordialmente, Giovanni.

Caro Kafka italiano, vorrei tanto conoscerti. Milena.

Sandro sono costretto a ripetere ciò che ho già scritto, ovvero ciò che si è fatto già corpo e che è stato già riconsegnato. Nulla ci appartiene, nemmeno i nostri figli figuriamoci quello che scriviamo. Abramo portò il figlio sul monte per sacrificarlo al Signore, perché così era “scritto”. Quando Isacco chiese al padre dov’era l’agnello che avrebbero dovuto sacrificare, Abramo rispose che sarebbe stato Dio stesso a donare l’agnello per il sacrificio. Abramo uccise Isacco. Per questo padre e figlio scendono insieme dalla montagna. Il sacrificio si è compiuto e ciò che ci è stato donato (il figlio) allo stesso tempo ci è stato sottratto per essere riconsegnato NUOVO al mondo. Questo per dirti che quello che scriviamo non è nostro e che il mio non è un discorso ottimista. L’ottimismo è FASCISTA, appartiene alla tecnica delle cose, al suo consumo, io parlo di spirito e ogni giorno non faccio che ricordarmelo, cercando di non giustificare mai le miserie dell’uomo per rendere plausibili a me stesso le mie. Parlo quindi di Assoluto come un lavoro evangelico, religioso, sulla realtà (perché è la realtà ad essere religiosa), quindi sull’uomo. Per questo devo riscrivere ciò che ho già detto, anche rischiando di essere preso per un superbo e un presuntuoso. Ma credo nella chiarezza. I miei ventisei anni cercano solo di strappare la gioia ai giorni futuri, perché vivere è di gran lunga più difficile che morire. Perché la letteratura, l’arte, alla fin fine, Sandro, non contano nulla, essendo uno degli infiniti mezzi (non “fini” quindi) per essere liberi, per essere salvi, per vivere nella verità.

“Ecco, se non si accetta che la realtà, la cosa, è contenuto e contenitore di tutto, allora non c’è alcun motivo di scrivere. Per questo Dante è più realista di Saviano, Kafka più realista di tutta la letteratura gay, femminista ecc, ecc (in questo accetto l’assurdo e non il falso anticonformismo di molti, ovvero accetto la realtà, perché amo la poesia)

Se non si accetta che è la realtà stessa assurda, incomprensibile, ma allo stesso tempo la sola con la quale l’artista può relazionarsi, conoscere e ri-conoscersi per un bi-sogno (un doppio sogno: l’uno terreno e l’altro celesta ma che, nel momento in cui coincidono, diventa CANTO, voce attraverso cui tutto passa e si fa chiarezza: CORPO ALTRO); se non si capisce che è la stessa realtà ad essere SANTA (Pasolini diceva per bocca del Centauro “Tutto è santo, Tutto è santo, Tutto è santo”) non c’è alcun motivo di scrivere.”

Andrea

La parola sembra adesso passata all’arte, più che ai commentatori. In Delfi c’è l’arte, ed esiste tra le sue pagine un periodare tra l’arte e la vita. Non sono del tutto concorde con chi afferma che filosofia e religione hanno ceduto il passo all’arte, non perché non sia vero, ma perché è sbagliato l’assioma che pone delle nette differenze tra loro. La religione è arte e viceversa, la filosofia è arte e viceversa, non c’è una identificazione tra le tre, se non una partenza comune, quella che vuole la parola come differenza tra coloro che percepiscono l’essenza e coloro che non la possono percepire. Tenendo conto che chi parla considera parola anche l’abbaiare di un cane. Se l’arte (la parola) è, come afferma Heidegger, la casa dell’essere e l’uomo ne è il suo custode, allora la scrittura, che è parola incisa, diviene un parafrasare l’infinito, la filosofia un commentarlo e la religione un impararlo a memoria.

Oltre alla temperanza lo scrittore vero, per tornare più direttamente a Delfi, deve possedere memoria del mondo, capacità di analisi e arte di raccontarlo, e Dell’Orco possiede queste qualità.

Per quanto riguarda chi si è scandalizzato nel sentir paragonare Dell’Orco a Kafka voglio solo dire che non bisogna essere ipocriti… oggi come nel passato i grandi scrittori esistono, forse sono le case editrici che non li ricionoscono. Io non voglio paragonare Dell’Orco a Kafka, non perché penso che abbia minor talento, ma perché penso che i due non si assomiglino. Dell’Orco è uno scrittore originale, che può aspirare ad essere grande, poiché scrive come un grande scrittore. Non come Kafka, Hesse, Pirandello, ma come loro, cioè con la stessa passione e penetrazione…

Perché questo timore di nominare i grandi? Via il senso di inferiorità: leggendo i grandi proseguamo verso il futuro, convinti che l’arte vincerà sempre, anche quando il nostro piccolo Sole esploderà, fra 5 mldi di anni, e ridurrà in polvere tutte le pagine della letteratura terrestre. Le parole ormai volano nell’aria e non si possono più fermare: Pannichis ce lo insegna da migliaia di anni. Bravo Sandro Dell’Orco, nuovo Kafka.

Borges diceva che la parola è quella farfalla che può apparire all’improvviso e raramente. Dobbiamo essere molto attenti quando arriva la nostra farfalla, perché non sempre siamo disposti a lasciarci toccare da lei… Sandro Dell’Orco, con il suo Delfi ha colto il momento: e quella farfalla, parola, si è trasformata in scrittura, che abbiamo avuto la fortuna di poter leggere.

Per poter capire la vita, la morte, il sesso, domande sull’essere, dalla Grecia fino ad oggi, Dell’Orco è andato sull’altare degli Dei nutrendosi delle sostanze, quelle che possono divenire risposte o altre domande.

Ho conosciuto per la prima volta dell’Orco attraverso il suo libro, e lo ringrazio per l’opportunità, che mi ha consentito di viaggiare per tante ore nelle acque calde del godimento e della Verità…

Ho appena finito di leggere il libro di Sandro Dell’Orco, consigliatomi da un amico… ancora lo ringrazio. Una trama intricata che mi ha riportato alla mente le ragnatele di Aracnide… tutta la passione che l’autore mette in ogni parola, tuttavia, libera le parole e le porta al cuore. Grazie Sandro.

La parola scorre verso il mattino e trascina con sé le passioni dell’uomo.

La parola e l’arte non sono strumenti, ma forme assunte dalla luce per raggiungere il cuore dell’uomo, per portarlo oltre la sua bestialità. E questo è un dono e non un mezzo, questo è il compito di chi scrive… raccogliere durante le sue “notti buie”, con coraggio e spargere i semi il mattino seguente, quando la brina rende fertile il terreno. Dell’Orco bravo Contadino della parola.

Dell’orco ci ha regalato un capolavoro assoluto! mauro

Ho appena letto le parole di Francesco Idotta. Sono d’accordo: da sempre penso, e il mio lavoro di psicanalista me lo conferma quotidianamente, che qualsiasi forma assunta dall’arte è un atto d’amore.

Ogni artista ci offre le miserie umane sublimate: alleggerite, come fa Dell’Orco nel suo Delfi.

eva-francesco-carmela, non ti pare di esagerare? il libro di dell’orco sarà sicuramente bello, ma se ci si mette la stessa persona che si ipostatizza in tre scrivendo le stesse magniloquenti cose – l’autore non ne riceve un gran beneficio…

Mhm… Tutti questi nomi e cognomi qui sopra, ben avvicendati e talvolta intrecciati, e così prodighi di elogi sperticati tutti uguali l’uno all’altro, hanno qualcosa di strano… Sospetto la mano di un goffo regista, o un troppo ingenuo esperto di marketing… Ma chi, dannazione, chi? Il signor Hacca? L’autore stesso? Brutto affare, Watson, brutto affare…

fatina e detective, nomi strani per presentarsi… ho letto tutti i commenti, perchè veramente mi è piaciuto il libro e la discussione sull’arte, voi potete pensare ciò che volete: per fortuna mi sento libera di esprimere le mie idee…

Ognuno vede negli altri quello che è disposto a fare. Chi si vende, di solito, pensa di essere in un mercato. Per questo e contro di questo esiste l’arte e i buoni libri. Penso che tu, che non ti firmi nemmeno, non hai letto il libro. Io mi firmo con nome e cognome senza timore alcuno, da Reggio Calabria.

va bene, evafrancesco. buona notte. ricomponiti.

Il romanzo di Dell’orco può sembrare assurdo, ma è proprio questo che ci insegna l’autore: nell’assurdo cogliamo il nostro vero essere, svestito finalmente da inutili maschere; mentre è la normalizzazione imperante ad essere veramente assurda, perchè le piccole certezze convenzionali di ogni giorno ci creano degli alibi, dei limiti, per non cogliere il vero senso di noi stessi, e vivere con gli occhi chiusi.

Mi sembra che il dibattito intorno al romanzo di Dell’Orco stia sempre più avvicinandosi alla sostanza del romanzo, proprio come nell’ultimo intervento. L’assurdo è rappresentato dalla presunta normalità, mentre le lacerazioni a tale condizione costituiscono la sostanza e la straordinarietà stessa di Delfi.

Da piccolo lettore quale sono queste piccole diatribe tra scrittori che sotto pseudonimo mostrano tutta la propria acredine mi lasciano sconcertato.

La mancanza di onestà intellettuale e di correttezza professionale danno l’impressione che anche il mondo della sublime scrittura è pervasa dalla mediocrità.

Dunque la causa del proliferare di “banalità rilegate” esposte nelle vetrine delle nostre librerie può essere ritrovata nella mancanza di amore per le buone lettere e nelle piccole vendette tra fazioni.

Deludente scoprire che dietro tutto si nasconde il piccolo interesse personale. Basta un nickname, un nome di fantasia per togliersi qualche sassolino dalla scarpa senza essere identificati e in un futuro magari penalizzati.

La cena degli ipocriti raccoglie intorno alla sua tavola i tanti detective, le tate fatine e gli Olio e gli Ilio di turno.

Cari amici vi auguro una buona lettura e che le vostre emozioni siano autentiche.

Cordialmente.

La recensione di Elio Matassi rileva e rivela una dimensione, quella musicale, che, quando non è palese a livello tematico, viene raramente messa in luce dalla critica, ma che costituisce spesso una fondamentale chive di lettura, sia per la struttura narrativa sia per l’orizzonte simbolico del romanzo.

A quale tristezza è approdato questo thread!

Non vedo l’ipocrisia di cui parla Giovanni, questo no, ma vi aleggia una disonestà – secondo me ancor più negli elogi che nei dileggi – che mi auguro non finisca per danneggiare l’autore, o meglio, il suo libro.

(Perché scusate, ma dell’autore chi se ne importa se il libro è di valore? Con rispetto parlando per il signor Dell’Orco.)

A due giorni dall’inizio del blog sono veramente sorpreso e felice per l’impatto positivo del mio libro, e per gli entusiastici commenti che ha suscitato. Ringrazio perciò di cuore Franz Krauspenhaar, che mi ha ospitato in NI, e tutti gli intervenuti. Quelli che già si sono occupati di “Delfi”con recensioni e interviste, cioè Andrea Caterini de “il crise”, Nunzio Festa di “Books an other sorrows”, Federico Platania di http://www.samuelbeckett.it , David Frati di “mangialibri” ed Elio Matassi. Poi gli scrittori Angelo Ronsivalle, Alberto Toni, Francesco Idotta, Eva Gerace, Silverio Novelli. Infine Marco Palladino, Marisa e tutti quelli che non conosco o si sono firmati con il nome o uno pseudonimo. Spero ovviamente che il blog continui con questo slancio e si allarghi alla partecipazione di altri lettori e nuovi commenti. Certo, la cosa non può non piacermi, narcisisticamente, ma vi assicuro che la maggiore soddisfazione mi viene dal successo del lucido progetto estetico che sta dietro “Delfi”, dell’ ipotesi letteraria sulla quale ho lavorato, in solitudine, per molti anni. Grazie a tutti.

Dimenticavo. Un grazie di cuore per il suo intervento anche al caro Antonio Veneziani, autore, per Hacca, del recente, bellissimo volume di racconti “Cronista della solitudine”.

Grazie Ludovica per il tuo intervento! Pure tu, riveli un’autentica sensibilità letteraria. Condivido totalmente ciò che scrivi.

Il pensiero si basa su un ritmo, che si traduce a sua volta in un linguaggio, e quello musicale ne è forse la matrice più profonda di ogni struttura narrativa, che se pura, attiene a ciò che noi intendiamo per arte. Ora, la possibilità di leggere e quindi provare a trovare chiavi di comprensione allargando l’orizzonte dei potenziali significati, in questo caso di un romanzo, ci permette non solo di approfondirlo, il romanzo, ma di entrare noi, come lettori, in risonanza con le diverse dimensioni linguistiche che sono inevitabilmente coinvolte nell’elaborazione creativa e perciò di entrare in contatto con l’infinita interdisciplinarità della Cultura. E’ con questa convinzione che mi sono spinta a chiedere una lettura del romanzo Delfi di Sandro dell’Orco, al Professore Elio Matassi, che qui ringrazio ancora e per lo sguardo attento, serio e inedito nello scovare alcune appartenenze e associazioni del romanzo e per le parole “esagerate” che ha voluto dedicarmi. E ringrazio anche tutti coloro che stanno apportando spunti, critiche, visioni con entusiasmo vitale e sincero.

Grazie Ludovica per il tuo intervento! Pure tu, riveli un’autentica sensibilità letteraria. Condivido totalmente ciò che scrivi.

Il pensiero si basa su un ritmo, che si traduce a sua volta in un linguaggio, e quello musicale ne è forse la matrice più profonda di ogni struttura narrativa, che se pura, attiene a ciò che noi intendiamo per arte. Ora, la possibilità di leggere e quindi provare a trovare chiavi di comprensione allargando l’orizzonte dei potenziali significati, in questo caso di un romanzo, ci permette non solo di approfondirlo, il romanzo, ma di entrare noi, come lettori, in risonanza con le diverse dimensioni linguistiche che sono inevitabilmente coinvolte nell’elaborazione creativa e perciò di entrare in contatto con l’infinita interdisciplinarità della Cultura. E’ con questa convinzione che mi sono spinta a chiedere una lettura del romanzo Delfi di Sandro dell’Orco, al Professore Elio Matassi, che qui ringrazio ancora e per lo sguardo attento, serio e inedito nello scovare alcune appartenenze e associazioni del romanzo e per le parole “esagerate” che ha voluto dedicarmi. E ringrazio anche tutti coloro che stanno apportando spunti, critiche, visioni con entusiasmo vitale e sincero.

Scusi tanto, Dell’Orco, ma i suoi amici e/o colleghi scrittori scrivono tutti allo stesso modo? Non faccia strani scherzi, neh, proprio adesso che l’idea di leggere il suo romanzo cominciava ad entusiasmarmi… Ossequi, StZ

Non capisco la sua domanda. Si spieghi meglio e le risponderò.

Ma sì che ha capito, non faccia lo gnorri: accoglievo la tesi di chi più sopra, in buona- o malafede, ha creduto di individuare in vari commentatori la stessa persona, basandosi su una più o meno palese identità stilistica, sintattica e lessicale. Così, uno più uno, mi sono domandato se lei per caso non ne sia al corrente e, da buon romanziere ma poco elegante, non sia il primo a godere di simili giochi e mascheramenti a favore del suo lavoro letterario e, forte del suo insopprimibile spirito ludico ma debole nel narcisismo, non se la stia ridendo al di qua dello schermo.

Sempre che la tesi colga il vero. In caso contrario, ci sarà materiale sufficiente per uno studio sull’omologazione espressiva degli scrittori italiani delle ultime generazioni.

Comunque sia, come ho già lasciato intendere, la sua persona, per cui nutro tutto il rispetto che si deve agli sconosciuti, mi interessa meno della sua penna, che invece opera in pubblico, e mi interesserà ancora meno qualora dovessi trovare di valore il suo libro; in quest’ultimo caso, sarò ben contento di accodarmi alla presunta personalità multipla qui sopra.

Cordiali saluti.

Chi ha creduto di vedere la stessa mano dietro gli interventi di cui sopra basterebbe che facesse una ricerca su internet, e si potrebbe rendere conto che le persone che hanno scritto sono reali e non hanno paura di esprimere un apprezzamento. Fuor di ogni polemica si può apprezzare un libro a tal punto di parlarne bene. Questo non è un reato. Sin dalla notte dei tempi le opere migliori hanno creato opposte fazioni, i favorevoli e i contrari. Un nome per tutti Moravia. Chi scrive ha una identità, una personalità, un indirizzo e una testa e non nutre pregiudizi. Perché se un collega scrittore è bravo bisogna temere di dirglielo? Un blog non è altro che un luogo in cui confrontarsi. Posso capire anche i sospetti della farfalla e dell’investigatore… per fortuna questa volta non sono fondati. Ho letto due volte il libro di Dell’Orco, per recensirlo e per piacere e confermo l’entusiasmo che ho espresso negli altri miei interventi. A volte c’è del marcio in Danimarca, a volte solo nei nostri occhi, che purtroppo non si fidano più di nessuno e non riescono più a vedere la buonafede. Su questo c’è da riflettere. Non condanno nessuno, ma credo che è bello confrontarsi e poter dire la propria, con serenità, senza malanimo o pregiudizio. Leggere, Prima. Poi Parlarne. Anche male, se questa è l’opinione, ma per parlare bisogna conoscere. Io Delfi l’ho letto e mi è piaciuto. Così come ho letto Saviano in tempi non sospetti (appena uscito) e dopo una mia recensione entusista, ho ricevuto delle critiche… ma poi i lettori mi hanno dato ragione. Spero che succeda lo stesso anche a Delfi, perché se lo merita. Francesco Idotta.

Gentile Stefano,

ora le posso rispondere. Che i vari commentatori – scrittori non siano la stessa persona potrà agevolmente verificarlo cercando i loro nomi su Internet, e in particolare sui siti delle loro case editrici. Cosicché si renderà conto che Angelo Ronsivalle scrive per la casa editrice “Fermento”, Alberto Toni per la EDUP, per Manni ecc., Francesco Idotta ed Eva Gerace per “Citta del sole edizioni, Silverio Novelli per Mobydick editore. Di Antonio Veneziani ho già detto. Quanto agli altri intervenuti anonimi o a me sconosciuti, non ho purtroppo i mezzi per dimostrarle che non siano la stessa persona.

Cordiali saluti

La recensione di Matassi e l’appassionante discussione che si è sviluppata intorno al libro – critiche comprese – mi hanno convinto a leggere il romanzo di Dell’Orco… Vi farò sapere!

In effetti bastava andare sul sito di Hacca, nei commenti all’uscita del libro, senza ricorrere a Google, per ritrovare le firme qui sopra. Che figuraccia! Mi assento da NI per qualche anno:-/

Io parto dal principio che non tutto di un’opera possa essere spiegato o capito. Ma quando si tenta questa impresa, la cosa che mi interessa è la semplicità delle parole usate a tale scopo. Lo sfoggio di cultura personale non fa per me. Spesso i critici per parlare di “me”, di “te”, di “noi” non fanno altro che parlare di “sé” in una autocelebrazione che non giova certo all’opera o all’autore in questione. Ma andiamo avanti.

So anche che non basta certo l’emozione palpabile sulla pelle e nell’anima del lettore per definire un’opera “grande”, però i conti con l’emozione vanno comunque fatti e Delfi, a mio parere, emozioni ce ne regala tante, al punto tale che alla fine della lettura non si è certi dove inizi il romanzo e dove finisca. Forse perchè inizio e fine hanno un loro significato intrinseco che racchiude sentimenti e vicende dei protagonisti che si alternano in un gioco quasi asfittico e la loro presenza spesso diviene ombra dentro un tessuto narrativo di tutto rispetto, ma ombra di una realtà che Egon, fanciullo nel cuore e nell’anima, crede di poter tenere in pugno, fino allo scontro, brutale, con il mistero che governa la nostra povera umanità. Ma accanto alle “ombre” ci sono pur sempre,e ogni tanto ritornano, quelle mutandine di Castalia stese ad asciugare, simbolo di pulsioni e passioni che non possono essere concretizzate ma che per questo muovono Egon alla ricerca di una soluzione possibile.

Emozioni dunque, passioni, scontro frontale con la realtà del “controllo”, mistero, sacrificio. Ma non sono forse queste le coordinate dentro le quali giorno per giorno tentiamo di muoversi?

Ben venga dunque un romanzo come “Delfi” perchè, oltre al piacere immenso della lettura, produce una sensazione talmente benefica da aprire l’anima a nuovi mondi, lasciando il lettore pressocchè senza fiato. Bravo Sandro e complimenti per l’acume della Hacca Edizioni.

Ma ora desidero farti una domanda: “Delfi” sta volando ad alta quota e lontano, e certo tu non soffri di vertigini. Ma uno scrittore come te avrà mai un approdo?

Jolanda Catalano

Rispondo immediatamente perchè non sono omogeneo alla casa editrice Hacca nè tantomeno ad alcuna altra lobby piccola o grande che sia.

Voglio riprendere alcune delle considerazioni argomentate nella replica della Tizian a Ludovica sull’origine sonoro-musicale del linguaggio. Mi sembra un giudizio appropriato e che andava di moda nella cultura romantica. Penso in particolare all’appendice ai Frammenti postumi di un giovane amico della natura di J.W.Ritter.

Infine mi compiaccio del fatto che se ci sono svenimenti ci sono anche incoraggiamenti, sempre mediati dalla lettura della mia recensione, all’acquisto di Delfi.

adesso basta ragazzi! uff…

Io vivo dei sogni miei. Anche gli altri vivono di sogni, ma non dei propri, e questa è la differenza. (H. Hesse)…

proprio perché su Hacca si era già scritto, in tempi non sospetti, i commenti qui sopra acquistano autenticità e valore… La parola vince e la passione conduce sulla strada della verità, quella che in Delfi è frutto di pressante ricerca.

(Fuggendo a gambe levate e braccia al cielo) «Che figuraccia! Che figuraccia!»…

ciao fatina,

sei passeggera o della cìa?

Sono abituato a leggere molti libri per mestiere. Proprio per questo negli anni ho imparato a distinguere tra vita e letteratura. Il fatto di conoscere un autore e di condividere certi percorsi, non vuol dire niente. La stima reciproca, anzi, nell’ambiente letterario è cosa assai rara. Può anche capitare, è successo a me, che a volte l’amicizia si interrompa. Proprio di recente mi è capitato di recensire un bel romanzo, non faccio il nome dell’autore con il quale non mi sento più da molto tempo. Diciamo che i rapporti si sono interrotti e aggiungo non certo per causa mia. Ebbene, avrei potuto non recensire il libro e invece l’ho fatto lo stesso con molto piacere. La mia coerenza e il mio stile lo imponevano. Volevo soltanto dire con questo mio intervento che rivendico un’assoluta autonomia di giudizio, al di là dei rapporti personali. “Delfi” è un romanzo che mi è piaciuto molto. Mi piace dire la verità e mi sottraggo per questo all’ipocrisia che spesso trovo tra gli scrittori. Frequento questo ambiente da un bel po’ di anni per essere piuttosto disincantato. E non tutto ha valore allo stesso modo, al di là delle apparenze. E credo fermamente nell’onestà intellettuale. Colgo così anche l’occasione per ringraziare Sandro, perché mi ha fornito preziosi suggerimenti per il mio libro di racconti “L’anima a Friburgo”, pubblicato dalle edizioni Edup in una collana da lui diretta. Ma ripeto, cerchiamo di separare l’amicizia dal lavoro. Mi rivolgo in particolare ai giovani di questo blog. Altrimenti si rischia sempre di cadere nel sospetto come è accaduto a Stefano. Ho imparato dai miei maestri, la Rosselli, D’Arrigo, Bellezza, Pecora e tanti altri che c’è una coerenza in primo luogo, l’opera riuscita parla da sé. E datemi retta, salviamo anche l’umanità, la serietà, l’impegno della scrittura, perché dietro un’opera riuscita c’è tutto questo. E il vero scrittore si riconosce sempre. E’ inutile barare, inutile lasciarsi abbagliare da facili pubblicità di mercato.

Un saluto,

Alberto Toni

Confermo l’impressione già emersa in alcuni dei precedenti interventi che la “recensione” di Elio Matassi è così sottile e ricca di suggestioni da costituire in sé una piccola opera. Che ha come tema chiave la domanda se la musica sia il fattore utopico che mina la saldezza della legge della necessità e del tempo o piuttosto la potenza che più di ogni altra (ri)dice e ratifica quella legge.

Per un verso, infatti, la musica è, secondo Adorno, l’avversaria del destino. E, se il tempo è, come scrive Simone Weil, il nemico che ghermisce l’uomo e lo trascina ineluttabilmente verso qualcosa di terribile e di irreparabile, ebbene, come ebbe a scrivere Tito Perlini in pagine ispirate da Wackenroder, la musica, proprio l’arte più debitrice al tempo, pare in certi attimi “immensi” compiere il miracolo di arrestarlo-di sospenderlo.

Ma, per altro verso, come Matassi ricorda riferendosi al “Ring”, la musica è-può essere memento e “commento”-ribadimento inflessibile del destino e della sua ineluttabilità. E anzi, nel dispositivo musicale del passaggio dalla “ouverture” al dispiegamento del tema attraverso le sue variazioni, dispositivo che Matassi vede operante e decisivo in “Delfi”, la ouverture appare come l’inizio che, contenendo neppure troppo crittografata l’interezza e la verità di ciò che sarà-accadrà, realizza un gioco di anticipazione tale da indicare che il soggetto agente sta nella quasi derisoria illibertà di colui al quale sembrerà di decidere via via la propria vita ma per il quale tutto è in realtà “scritto” fin dal principio (va da sé che i difensori a oltranza della libertà, memori del mito platonico di Er che sceglie il sé che sarà, possono arrischiarsi a sostenere che l’inizio in cui tutto è prescritto sia stato esso stesso voluto e scelto dal soggetto che poi lo svilupperà). Non possono non venire in mente le pagine di “Correzione”, capolavoro assoluto di un autore – Thomas Bernhard – che so essere molto caro a Matassi, nelle quali si dice che, dalle pur minime esperienze e dai pur impercettibili “incontri” occorsi all’io narrante, a Roithamer e a Hoeller nel tragitto attraverso il bosco che compivano insieme per raggiungere la scuola elementare, sarebbe già stato possibile quasi “dedurre” ciò che ognuno di loro sarebbe stato e avrebbe vissuto. E quindi l’uomo più chiaroveggente e insieme più disperato è forse quello che, nel suo inizio, cioè ancora bambino o al più tardi al momento del passaggio dalla fanciullezza all’adolescenza, in virtù di un’eccezionalmente lucida e penetrante capacità di autovisione coglie con inesorabile esattezza il bagaglio già definitivo delle sue caratteristiche, delle sue doti e soprattutto delle sue manchevolezze e così “sa” una volta per tutte che cosa potrà realizzare e soprattutto quali limiti gli risulteranno per sempre inoltrepassabili.

La chiosa di Marco Fortunato alla mia recensione è veramente sottile ed entra dentro il tessuto narrativo di Delfi, un romanzo senza speranza e senza redenzione, perchè ormai la spersonalizzazione dell’individuo è giunta fino ai limiti estremi. Dinanzi a tale sfida neppure la musica può più nulla.

La lettura della bella recensione di Elio Matassi al “Delfi” di Dell’Orco ha suscitato in me due reazioni: la prima è che mi ha fatto venire voglia di leggere il libro (il che, per quanto mi riguarda, per è un ottimo risultato per una recensione); la seconda è che ha ingenerato in me (sono filosofo) un dubbio che più filosofico non si può.

Nel romanzo, dunque, un cieco fatalismo pare determinare il destino dei personaggi di cui si narra. Come Edipo, o come Clitennestra, essi nulla possono per mutare una sorte che per loro è ineluttabile. Sullo sfondo di questo modo di concepire le vicende dei protagonisti del libro c’è, ovviamente, l’idea che la libertà umana, il “libero arbitrio”, siano nulla più di un’illusione. Una tesi, questa dell’impossibilità della libertà, condivisa sia dal pensiero mitico sia da buona parte del pensiero religioso (persino da qualche cattolico, come i giansenisti) sia da molte voci della filosofia di matrice naturalistica contemporanea (in quest’ultimo senso la minaccia alla libertà non verrebbe dai misteriosi decreti del Fato né dall’insondabile volontà divina, ma dalle ineludibili leggi del mondo della natura).

Alla ferma negazione della libertà umana, alcuni (per esempio Adorno, come hanno notato Matassi e Fortunato) hanno però tentato di opporre la libertà della musica. Anche questa residua libertà, però, viene negata, se capisco, nel romanzo — almeno nella lettura che ne dà Matassi. In questa luce, insomma, anche l’arte musicale pare obbedire a una sorta di invincibile determinazione: non può che seguire cammini già tracciati, vie che non possono essere modificate. Se è così, allora, l’idea della libertà è definitivamente vinta? E’ insomma vero che, come diceva Lichtenberg, l’uomo è il miracolo della creazione proprio nella misura in cui si illude di essere libero?

Non necessariamente. C’è un terzo livello da considerare, dopo quello della narrazione e quello, implicito, della riflessione sulla destinalità della musica. E’ quello della creazione letteraria. E’ Dell’Orco che mette in scena la sua rappresentazione duplicememente deterministica (rispetto agli eventi narrati e rispetto alla musica). Possiamo veramente dare senso all’idea che l’atto creativo della narrazione possa essere solo illusoriamente un atto di libertà?

Non sono pochi, oggi, i fautori di visioni scientistiche che provano a porre le cose proprio in questo modo: esiste persino una nuova disciplina, la neuroestetica, che punta decisamente nella direzione della riduzione dell’arte a fenomeni (plausibilmente) deterministici come sono quelli neurali.

L’onere della prova, però è di quanti negano ciò che all’intuizione pare ovvio. E a me non pare proprio che la creatività artistica (né la morale, se è per questo) sia stata ricondotta al determinismo naturale, sia stata cioè ridotta senza residui al determinismo delle scienze naturali. Possiamo dunque continuare a pensare che Dell’Orco, nel rappresentare letterariamente la mancanza di libertà dei suoi personaggi e della musica, abbia compiuto un atto *libero*.

E’ in quanto siamo liberi, allora, che possiamo immaginare che potremmo non esserlo.

La grande tensione teorica degli interventi di Andrea Caterini, Elio Matassi e Marco Fortunato mi obbliga ad una risposta. Una risposta che chiarisca il mio punto di vista sui temi da loro sollevati. Innanzitutto: è vero che la composizione del mio romanzo “mima” la composizione musicale? E se è vero in che modo? Rispondo subito che è vero, ma spiegarlo è tutt’altro che semplice. Così mi farò aiutare da Adorno – un filosofo molto citato dai miei commentatori – che a pagina 262 di Teoria Estetica (1975) scrive “…ciò che le creazioni linguistiche dicono, non è ciò che dicono le loro parole…” E intende dire: in un’opera d’arte linguistica, i significati immediati dalle parole (in un romanzo la storia in primo piano, il plot, ciò che effettivamente accade al protagonista, ai personaggi, i loro dialoghi, l’ambientazione, ecc.), che devono necessariamente esistere ed essere coerenti, non coincidono con l’essenza del romanzo stesso. La ragion d’essere del romanzo, ciò per cui viene composto e che deve raggiungere il lettore, è altrove. Con questo non si rimanda affatto ad una visione esoterica del linguaggio, ad un qualche Assoluto che la poesia potrebbe magicamente attingere, ma al momento mimetico – espressivo che egemonizza il processo creativo e subordina a sé il momento comunicativo, logico – concettuale. Cioè: il narratore ha un nucleo interiore di energia espressiva , di emotività compressa, di dolore, di desiderio, e lascia che siano queste forze interne a governare, momento dopo momento, la composizione (il plot, l’ambientazione, i personaggi, i dialoghi ecc.). Cosicché il racconto che ne sortisce è sempre, e prima di tutto – al di là del particolare mondo di figure creato, fantastico o realistico che sia – rappresentazione della sua emozione, della sua espressività, del suo desiderio. Anzi, meglio, rappresentazione della liberazione, tramite un’ azione drammatica, della sua passione, del suo dolore. Tutto questo distrugge, in certo modo, la visione volgare e illusoria del patto narrativo: non c’è più uno che comunica ad altri una storia per allietarli, istruirli, informarli, politicizzarli, intrattenerli, e amenità simili – che sono il succo dell’industria culturale -, ma c’è uno che, pressato dal suo dolore, dal suo problema, lo esprime – per sopravvivere – nel mezzo linguistico. Se gli riesce, il suo testo avrà, come una spugna, assorbito la sua genuina emozione, e chiunque altro lo leggerà la risentirà tutt’intera. Questo, ripeto, indipendentemente dal particolare fatto che viene narrato, dalla sua plausibilità, realtà, credibilità ecc. La connessione di una scena romanzesca all’altra, non essendo diretta dall’autore, ma dal suo nucleo espressivo, dalla sua “anima”, può essere assurda secondo i canoni della realtà empirica, ma assolutamente adeguata all’emozione che vi si esprime. L’assurdo ha una sua logica ferrea, solo che è riferita all’essenza dell’opera, al nucleo espressivo, e non ai concetti indicati dalle parole. Dice Adorno a questo proposito, non so più dove: “…La logica dell’arte è paradossale se si giudica secondo le regole dell’altra logica… E’ un procedimento deduttivo senza concetto e senza giudizio… Sebbene le opere non siano concettuali né giudichino esse sono logiche… In esse niente sarebbe enigmatico se la loro immanente logicità non venisse incontro al pensiero discorsivo, mentre tuttavia finiscono per deluderne regolarmente i criteri. Più vicine che a ogni altra cosa esse lo sono alla forma del sillogismo, e al modello del sillogismo nel pensiero contenutistico.”

Ed ora, finalmente, posso tentare di delineare uno degli elementi che accomuna musica e narrativa. Si è appena mostrato che i concetti, i significati, trasportati dalle parole, per il (mio) narratore sono assolutamente inessenziali: l’importante è che siano in grado di farsi carico del momento espressivo, emotivo che preme in lui e che appunto sceglie immagini e parole. Per il musicista, che affida ai puri suoni il dispiegamento del proprio nucleo espressivo, essi sono semplicemente inesistenti.

Risponderò poi a Mario De Caro,a Jolanda Catalano e agli altri

E’ interessante vedere come la composizione musicale venga spesso assunta per chiarire e, per quanto possibile, spiegare le dinamiche della composizione artistica in genere, come mi sembra di poter scorgere nell’ultimo intervento di Dell’Orco e come hanno fatto, più o meno esplicitamente, i già citati Thomas Mann e Thomas Bernhard. La peculiarità tutta musicale di far coincidere, senza mediazione, il “contenuto espressivo”, che da solo non basta a costituire un’opera, con il più rigoroso primato formale conferisce alla musica, senza volerla porre al vertice di una presunta gerarchia delle arti, un privilegiato carattere paradigmatico.

ah, come siete tutti colti, anzi coltissimi, supercoltissimi!, e probabilmente anche belli, e io vi invidio e ammiro e mi sento piccola, stupida e brutta.

Cara “fiammiferaia indiana”,

ti ringrazio di partecipare questo blog che, lo riconosco, può sembrare, in qualche intervento, un po’ arduo da seguire. Ma ti assicuro, quei discorsi un po’ complessi, quel linguaggio sofisticato non sono uno sfoggio vano di “cultura”, ma il tentativo di esprimere con i mezzi (limitati) del linguaggio dei fenomeni che hanno luogo nell’interiorità dello scrittore, e di cui mai si parla, e di cui forse non esiste nemmeno la possibilità di parlare, ma di cui bisogna parlare. Ciò che tu, troppo precipitosamente, declini come vuoto intellettualismo e vanità, è invece l’onesto sforzo dello scrittore che vuole rendere comprensibile e razionale, un processo interiore il cui carattere è proprio l’irrazionalità. Io mi sforzo con tutto me stesso di evitare al lettore la sensazione che purtroppo hai provato:lo faccio – puoi leggere il mio pezzo – esemplificando continuamente i concetti. Scusami se non ci sono riuscito abbastanza. Un’altra cosa: ciò di cui stiamo parlando è quanto di più vicino al tuo essere: sono le tue emozioni, le tue pulsioni, i tuoi desideri, che sono anche i miei e quelli di tutti. E’ un peccato che la critica e la filosofia non sappiano rappresentarli bene come fa l’arte. Scusami ancora.

l’orco è ingenuo

A’ Kafka italianooooooooooooooooooooo, vai per librerie e strappa tutte quelle fascette ridicole, poi ne riparliamo – parliamo del libro. Quando l’editore ha avuto questa bella pensata avresti dovuto dire: “Ahò, ma che sei scemo? Kafka de che? ‘sta fascetta ce la metti sul libro tuo, quando ne scriverai uno. sul libro mio una falsonata del genere non ce la voglio!”. E invece no, non l’hai detto, e hai permesso una simile stronzata. Segno che un po’ ce credevi pure te de esse’ il Kafka italiano. Ridicolo.

ps. e poi smetti di scriverti da solo commenti come: “il libro di dell’orco è un capolavoro!”. Pensi che la gente non se ne accorge?

La questione posta da Mario De Caro mi intriga molto. E proprio da un punto di vista filosofico. Non si sorprendano o si stanchino i partecipanti a questo blog letterario se continuiamo a parlare di filosofia, perché essa, se intesa nel suo vero senso, adempie, su un piano diverso, allo stesso scopo della letteratura e dell’arte, quello di placare o abolire il dolore umano. La filosofia ne cerca razionalmente le cause, l’arte e la letteratura lo esprime, togliendolo dall’interiorità invisibile dell’anima, e rendendolo visibile a tutti, obbiettivandolo nell’opera d’arte. L’arte non è conoscenza della realtà, ma conoscenza del dolore che dà la realtà. Per questo il pensiero l’ha messa talvolta al di sopra della scienza, della religione e della stessa filosofia, perché ciò che veramente importa, della realtà, non è la sua conoscenza, ma se dà gioia o dolore all’uomo.

Perciò il giudizio più attendibile su una società, su un sistema politico, su una qualsiasi forma di convivenza umana, è dato sempre dalla letteratura e dall’arte.

Ciò detto torno al tema posto da Mario De Caro. Al centro del quale compare di nuovo il filosofo Adorno. Ma come mai questo filosofo, annoverato tra “i cattivi maestri” del sessantotto e di quel che ne è seguito, e dichiarato assolutamente superato dal mondo accademico e dalla cultura ufficiale, continua ad essere citatissimo in ogni analisi sociale o culturale di un certo respiro, oltre che ristampato in Italia? Non sarà che quel superamento non è mai avvenuto, e che si è trattato solo dell’eliminazione di un autore ingestibile dall’establishment politico e culturale dell’occidente? Vediamo.

Colui che per primo ne ha decretato la fine, seguito in questo dai suoi allievi, in Germania e nel mondo, è Habermas. E il punto nodale della sua critica ad Adorno ruota proprio intorno all’idea della libertà umana, del “libero arbitrio”, della autonomia dell’Io, della spontaneità umana ( idea introdotta appunto nell’attuale discussione da Mario De Caro). Per Adorno l’esistenza dell’Io, della libera coscienza e volontà dell’uomo, ancorché storica e deperibile, è un fatto indubitabile e assolutamente da difendere e sviluppare. Per lui, dove il singolo Io umano viene “dedotto”, come nella metafisica, o più semplicemente accantonato quale concetto falso e mitologico, come accade nello scientismo, si tratta sempre di tentativi di oggettivizzare l’uomo, in modo esplicito nella metafisica, in modo implicito e inconsapevole nello scientismo. Ed è precisamente a quest’ultimo esito che approda il pensiero di J. Habermas, il quale, al di là della esplicita professione di prosecutore della teoria critica, l’affossa nei fatti aderendo alla volatilizzazione scientista dell’Io.

Se non ho frainteso del tutto il suo pensiero – io non sono un filosofo di professione – , Habermas non si rassegna all’impossibilità di una teoria oggettiva del reale, impossibilità rilevata da Adorno. Egli sembra credere che senza una teoria oggettiva che dimostri scientificamente la possibilità di una società libera, solidale e conciliata, non si abbia alcun diritto di criticare la società esistente. Non so se sia operante in lui il genuino bisogno della fondazione razionale dell’utopica “associazione di uomini liberi”, oppure il riflesso condizionato dell’uomo di scienza che rifiuta la dialettica come oscura minaccia all’assetto sistematico dei suoi pensieri e del mondo. Ciò che è certo è che Adorno non ha mai legato la teoria critica della società alla “fondazione” razionale di un assetto futuro del mondo, ad una sua formulazione in termini di teoria scientificamente verificabile. Per lui, più una teoria sociale è vera scientificamente, più è falsa. Più essa è verificabile e predittiva, più è mistificante. In effetti, una vera teoria della società ne rispecchia la reale legge di funzionamento, una legge cui tutti uomini devono obbedire. Ma proprio per questo essa è falsa, poiché i singoli uomini – che sono sempre, nonostante tutto, soggetti autodeterminantisi – , sono sussunti ad un universale (la legge sociale) che invece li determina. Il termine ‘teoria critica della società’ significa letteralmente che la teoria sociale vera è vera solo come critica, critica di se stessa, della sua “verità”, della sua cogenza. In parole povere, la teoria sociale è vera perché effettivamente un universale domina e riduce i singoli uomini a sue mere appendici, ma è falsa perché tale universale sono gli uomini stessi a crearlo e a potenziarlo giorno dopo giorno con la propria attività vitale.

Comunque, sia che Habermas non condivida tale prospettiva, sia che non la comprenda, egli – fin dagli anni ‘60 – ritiene di poter costruire una teoria generale che fondi scientificamente una forma di interazione umana che giustifichi un assetto migliore della società. Gli si oppone però il discorso appena fatto sull’aporeticità della teoria sociale – aporeticità basata a sua volta sulla realtà dell’Io. Conseguentemente è costretto a dichiarar superato il “paradigma della filosofia della coscienza” e a procedere nel tentativo di smantellamento dell’Io, della volontà e della coscienza secondo la tradizione scientista, come fa appunto in “Teoria dell’agire comunicativo”.

Se le cose stanno così, Adorno non è affatto superato, come, ovviamente, non è superata la realtà della libertà umana, cioè dell’Io autonomo, cosciente e volontario.

Passa la domenica a strappa’ le fascette, da’ retta.

non ho ancora letto il libro di Dell’Orco, ma indubbiamente l’interessantissima recensione di Matassi mi ha stimolata a farlo; mi suscita enorme interesse quando la letteratura, opera della fantasia, riesce ad aprire con più forza e violenza di qualsiasi analisi sociologica, squarci sugli eventi anche contemporanei. Anche se dalla lettura anche di altre recensione si accresce un’angoscia che già forte alberga in me, la consapevolezza dell’illusione di una autodeterminazione del singolo che quanto più si convince della sua libertà, tanto più è vittima del meccanismo perverso che fa dell’introiezione del consenso d da parte ella “società del controllo” contemporanea, il mezzo idoneo a forgiare soggettività “unidimensionali”.

Appassionante questione quella dell’alternativa fra libertà e determinismo. Appassionante e di ben difficile dirimibilità. Il minimo che si possa dire è che l’atteggiamento di chi si pronunci in modo tranchant a favore di uno dei due termini può avere tutt’al più il senso di una replica esasperata a chi faccia incondizionata retorica dell’altro. Come uno storico della filosofia acuto come Loewith non manca di rilevare, nel celebre esempio dell’uomo che intraprende la scrittura di una lettera nemmeno Spinoza, uno dei massimi cantori della necessità, presenta il soggetto come totalmente eterodeterminato.