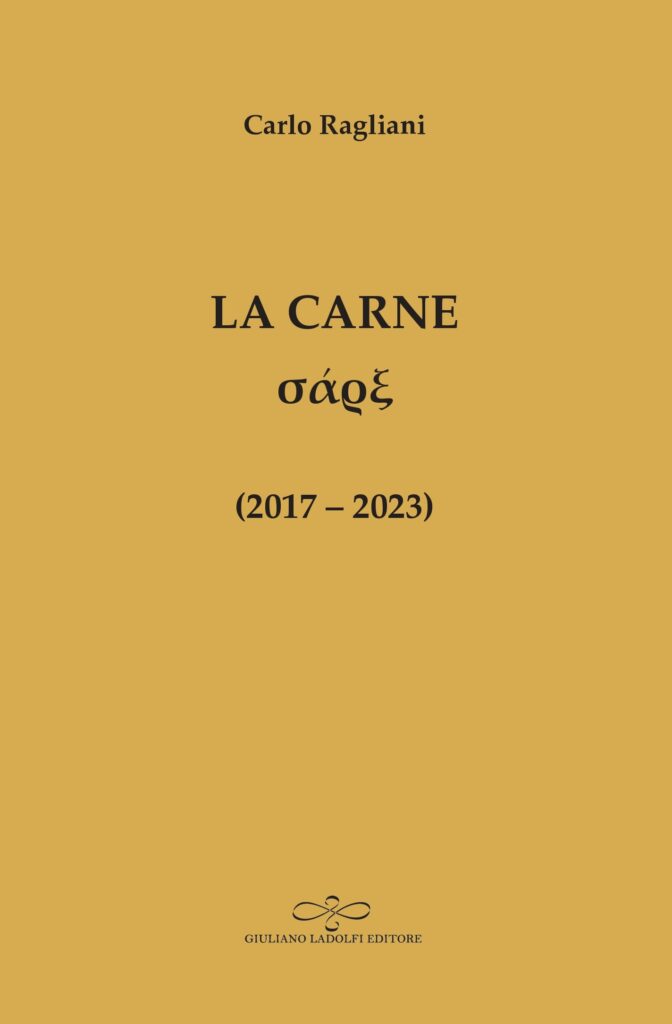

Carlo Ragliani: “La carne”

Intervista a Carlo Ragliani

a cura di Lucrezia Lombardo

L.L.: È uscita a gennaio 2024, con l’editore Ladolfi, la raccolta “La carne”, un testo complesso, in cui il linguaggio pare oltrepassarsi di continuo, esprimendo – come in un dipinto – la fatica di corpi che combattono, sentono, cadono…

Questa restituzione del linguaggio poetico ad una dimensione materiale e incarnata è uno degli aspetti che più mi hanno colpito, leggendo il tuo testo.

Vorrei pertanto domandarti, com’è nato il titolo “La carne”? Perché questa scelta visiva?

C.R.: In un tempo come quello che ci tocca in sorte, in cui lo zeitgeist mostra il proprio strabismo nell’assolvere plenariamente e condannare senz’altro questa nostra materialità sia nel suo pudore che nel suo svelarsi, mi è sembrato sensato recuperare il senso carnale come destinazione della parola poetica. Moriremo tutti nella nostra cella.

Il titolo del testo mi si è mostrato alla luce dell’unica cosa che resti da fare: non più concedersi alla sterile contemplazione della parola in astratto, che mi sembra allontanare vita e viventi in una catarsi dalle volute tanto ampie da essere irrealizzabile; e nemmeno spendersi nell’ammirazione di un ambito più vago che si manifesta, per questo, incorporeo e deresponsabilizzante.

Nell’ora in cui di più l’umanità è separata dalla propria anima, il mio ploro è questo: si riscopra la profanazione. Si recuperi la sacertas che si fa nella parola come violazione della legge della bellezza, dell’eccelsa bellezza, e quella concretezza tremenda ed infesta che non può che materializzarsi nella tensione al basso, al ripugnante, all’immondo, all’indecente materia che sopporta e profetizza lo splendore mortale ed il suo cruccio.

Deinde la carne come centro di imputazione dell’oscenità, la carne come il corpo del reato, la carne come dimensione fisica in cui si agglutina l’esperienza del tragico sublime, la carne come scandalo del peccato, la carne del sovrano assediato, la carne del monarca detronizzato.

La carne del nazzareno in cui si manifesta come vergogna immensa la morte del dio che in questi si calava.

La carne rinnovata, la carne demonizzata. La carne ingannata, la carne tradita.

La carne eretica che partecipa alla dimensione del divino non più come mistica passiva e sterilizzata; ma come attante immediato dell’arcano, officiante alla cerimonia che si celebra ad Eleusi.

La carne sconsacrata, e vendicativa di sé stessa in un ganglio vitale denso di senso e significato, di cupore fondo e quindi tanto più intimo quanto più oscuro.

La carne inonorata, risemantizzata nella catabasi orfica finalmente esiziale, pregna della propria ombra autentica e concreta; di contro al dilagare di una luce immateriale, rarefatta, e priva di un senso che smargini l’autoreferenzialità.

Ecco, questo mi sembra interessante. Non un cielo che gira le spalle nel momento in cui gli si rivolga lo sguardo.

L.L.: La silloge si apre con versi che trafiggono e che annunciano l’inammissibilità – dal punto di vista umano e, quindi, dal punto di vista della nostra carne – della morte. Scrivi infatti che “non saremo mai / muti quanto basta / per scendere / nel gorgo / per spingere / la carne / nel sepolcro…”. Possiamo dire che il motivo centrale della silloge è la contraddizione insanabile e inconcepibile del rapporto che lega vita e morte?

C.R.: Io non penso che vi sia contraddizione fra morte e vita. Anzi, credo coscientemente che la prima sia la premessa, nonché prosecuzione naturale, della seconda; e mi riservo di poter dire che fra le due non possa coesistere altro che un rapporto di reciproca sineddoche.

Al più può presentarsi una incoerenza in astratto fra la vita redenta e la morte, perlomeno secondo me, e se si prende in esame la prospettiva religiosa cristiana, stante la salvezza. E tale è poi il dubbio che ha dato vita al testo, ossia quello riguardante ogni mia congettura alla teodicea.

Questo, e l’impossibilità concreta di raggiungere una conclusione che sia da ritenersi più attuale del dover pazientemente sopportare le angherie di una vita – evidentemente – irredimibile, in vista di una auspicata perpetuità.

Possiamo piuttosto dire che il motivo centrale dell’opera sia una rivalutazione della teoria chenotica, (come ne dirò a stretto giro), dal momento che ogni tentativo che faccia fronte al nulla che si staglia dal Golgota ricade necessariamente nella gabbia quinziana in cui si contorce il pensiero esistenzial-fideista.

Se la discesa del celeste nell’umano non conduce ad altro che alla carnalità, dunque è altrettanto vero che all’aspettativa secolarizzata si assomma la colpa serena di essere ciò che siamo, botri e vette comprese.

Ma che esista ancora il male, e la morte, a seguito della redenzione, e dopo la resurrezione, mi sembra più testimoniare un fallimento che un trionfo. Posto poi che lo scollamento fra vertigine e abisso sia il senso più intimo del testo che precede quest’ultimo, mi sembra di poter asserire coscientemente che “La carne” si concentri sulla dimensione visibilmente tangibile della nostra perimetrazione fisica, e non solo.

Ma, sia ammesso, in sei anni molte cose son cambiate e molte altre son state caducate. E l’incredulità alle promesse si è concentrata alla diffidenza, al dubbio, all’incapacità di poter desiderare altro che l’epilogo di attesa e felicità lusingate.

Per riprendere la questione dello stile oracolare, è mia convinzione che “La carne” rappresenti un momento stazionario, ancillare al complesso, di piena citrinitas; e successivo a quello di albedo che ho vergato nel libro precedente – ben conscio di invertire la mandatoria impostazione alchemica.

Di qui, dunque, credo si possa recuperare l’archetipo junghiano del Vecchio Saggio come modus, se potesse aiutare a contestualizzare meglio quanto ho appena detto; in vista della rubedo che avverrà, in vista dell’unione degli opposti, in vista del locus in cui ci si riappropria del materiale inconscio proiettato ingannevolmente all’esterno, per rielaborarlo consapevolmente a un livello superiore, aprendosi all’amore.

E dico questo perché se esiste anche un caso eccezionale per cui il sempiterno penetra nella carne per conoscerne tutta la natura mortale, dunque ci è anche dato di riflettere sull’inversione archetipica della struttura genetica di ogni cosa.

E se quindi ci è dato di riconsiderare tale paradigma, credo che si possano ribaltare pedissequamente tutti i modelli affini: l’orfismo e l’onirico, l’ascesi occidentale, il prototipo gnostico dell’aldilà positivo di contro all’aldiquà svilente della corporalità, et cetera res.

Sia questo perciò l’arcano con cui sondare l’umanità, e la sua anima bramosa, rea ed oscura; e quelle sue pulsioni animali quanto più fondanti che si materiano in un nucleo atro di desideri viscidi e passioni sùcide.

Parafrasando Montale de “Il fuoco e il buio”, credo sia possibile credere al buio innanzi ad una luce bugiarda. Questo, mi pare, sia il significato della mia opera.

L.L.: Allacciandomi alla precedente domanda, vorrei chiederti, in che rapporto sta la tua ricerca poetica con la ricerca spirituale, ovvero con la ricerca di una dimensione metafisica – sia essa trascendente o immanente – che fonda l’esistenza su questa terra? Esiste – a tuo parere – qualcosa che sia in grado di restituire pienezza a una condizione di vulnerabilità qual è quella dell’intero universo vivente, ancorato alla carne, a qualcosa di talmente fragile da avere, infine, un destino che si conclude?

C.R.: Premesso che non è assolutamente detto che metafisico e spirituale coincidano, il mio tentativo di informare un pensiero poeticamente rilevante riguarda l’evidenza per cui la divinità, incarnata nel corpo del cristo, muore con questo.

Sarebbe a dire che al di là di tutto il Padre, morendo nel/col Figlio, abdica al trono dell’onnipotenza e diviene il simbolo della mortalità.

La mia opinione (ma mi sembra cosa verificabile, tosto che una mera opinio) è che, seppur per poco, la morte inghiotta l’iddio; divenendo l’unica potenza assimilabile a quella altissima. In altre parole, la carne in cui si cala il divino perisce, come tutte le altre creature subordinate all’ordo naturalis. Il che significa che la salvazione non avverrà se non subordina al demerito insito nella conclusione di ogni cosa.

Per questi motivi vorrei inoltre dire che i versi citati, in verità, afferiscono al dogma della resurrezione; il che, dal lato mio e come ho scritto, comporta una (non solo mia) discordanza innanzi ad ogni verità imposta per articolo di fede ed imposizione.

In questo, dunque, alcuna verità o speranza è negata come confermata. Fermo restando, però, che la reintegrazione della potenza passi comunque per il gelo del sepolcro. Il che rende piuttosto amara ogni consolazione ipotetica.

In questo modo, non mi sento in grado di poter fornire una risposta che svincoli da questo fatto certo, come non mi si può addebitare la gioia o fragilità altrui: mi sento solo di dire che (nei limiti imposti) se deve esistere una benedizione che consoli, salvi e guarisca, essa non può che passare per quella maledizione che sussume in sé stessa ogni male.

Da qui parte ogni mia parola, ed ogni mio silenzio; perché innanzi alla morte absoluta cade ogni docetismo, e si svela più vicina ogni cosa. Ma preferirei parlare di poesia, per quel che mi è dato. Non di teologia, né di religioni. Ognuno di noi si sceglie il proprio veleno.

E non vedo nemmeno un motivo per farlo; o meglio: non vedo più né una ragione pregnante a sufficienza per discutere in maniera indebitamente aggiuntiva alle falle dell’esperienza teologica, né per entrare a piedi pari nell’argomento “poesia religiosa”, come se questa possa essere contrapposta o paragonata ad altro, ovvero se si potesse distinguere in generi di poesia.

E ritengo sia più difficile preferire di non vedere che la salvezza non abbia eliminato né la depravazione del male, né l’afflizione della morte; che accogliere questa condizione con la dignità con cui si dovrebbe accettare la malattia.

Come dicevo, innanzi alla morte si scioglie ogni dubbio si disfa. Perché quest’evidenza scabrosa non è che un inizio, un passaggio che conduce ad una identità senza ideologie e affini.

Di qui, francamente, credo si possa recuperare una condotta deontologica altroché bastevole. Al contrario mi sembra di capire che molti non desiderano comprendere che la croce sia divenuta l’effige di un dio che giunge alla propria miserabile conclusione.

Dal canto mio, non mi sembra che il crocifisso ritragga un’immagine di vittoria; più tosto, la croce effigia l’esatto opposto: l’umiliante momento culminale della vita, che sboccia nella morte.

Questa dovrebbe essere la verità del credente: l’accettazione del male, senz’altro, e la speranza di non dover soffrire inutilmente. E l’estasi dell’agonia, senza sconti di genere e senza codardia, baciando le piaghe sudice e fiorenti della morte che siamo.

Se questo mi configura come facente parte della categoria preposta alla cultuazione dei morti nell’Italia contemporanea, o della morte, ben venga. Non credo muterà molto, né anche credo che le mie parole cambieranno qualcosa.

L.L.: Nella tua poetica si respirano i temi della grande riflessione filosofica moderna, in modo particolare, il tono – a tratti oracolare – che impieghi, mi riporta alla mente “Così parlò Zarathustra” di F. Nietzsche. Vorrei chiederti, in che rapporto stanno, a tuo parere, la filosofia (ovvero la riflessione razionale sulle questioni di senso) e la poesia? È possibile una poesia–filosofica?

C.R.: Spero di non offendere nessuno nel dirlo, ma mi sembra che i poeti-filosofi siano già esistiti. E credo che la lista non possa partire che da Leopardi, se considerassimo un indice che proceda secondo un carattere sistematico. Ma ciò che rivela questa domanda è una preoccupazione legittima: quel che mi sembra essere il quesito vero riguarda l’inconsistenza del pensiero che si tramuta in versificazione.

A questo, temo di non saper fare fronte. Soprattutto perché una pubblica denuncia ad hominem mi sembra infruttoso, specialmente se riguardante la preparazione minima e raffazzonata, l’elezione/l’essere eletti da un maestro, la condensa degli elementi più svariati senza una adeguata preparazione e senza approfondimento per dimostrare ecletticità, la dimostrazione di una santimonia contraddetta alla minima occasione, il ritenere che il proprio istinto basti alla poesia in assenza della fatica dello studio, l’improvvisarsi, l’intruppare movimenti stretti da esaltazioni vicendevoli in assenza di una amicizia che permetta una critica cordiale, e chi più ne ha e più ne metta.

In effetti, non chiederei ai poeti di essere filosofi. Chiederei loro di essere sapienti, perché dopo tutti i relativismi di comodo, ogni minimo sforzo per tollerare il dolore scivola nello scolatoio di questo tempo.

In verità la questione da porre mi pare sia un’altra, e cioè domandarsi senza nascondimenti: “quanto spazio c’è nel nostro cuore? Ameremmo il profeta, perché egli ama il peccatore? Ameremmo ancora il peccatore, perché siamo noi?

Credo sia questa la risposta: amare ciò che vive perché morirà significa anche riqualificare la vita alla luce della morte, anche e soprattutto con il canto. E tornando all’ars poetica, mi sembra che nessun verso possa esistere se prima non si sia formato in un sentimento abbastanza consolidato sicché questo possa essere detto.

Se pensiamo al “cosa” ed al “come”, la poesia veicola entrambi; se, invece, il carmen sposta il proprio baricentro sui caratteri di opportunità della parola, senza passare la cruna della mortalità, sostengo che non si possa tacere che all’abbassarsi della qualità del pensiero segua l’abissarsi della qualità del poetare. Ma stiamo parlando di altro.

Ciò di cui son convinto consiste nel fatto che non si possa parlare di razionalità stretta nel caso della poesia, e forse lo schema razionale generico non è adeguato neanche alla vita umana. In linea di massima, sarebbe bello vi fosse un principio di non contraddizione fra forma e sostanza; ma chi può decretarlo, se non chi produce, vive, e respira?

La mia convinzione riposa nel fatto che la poesia sorga da una a-razionalità; sarebbe a dire che questo, seppur dotato di una certa logica, non pertenga ad un sistema ragionevole per cui vi sia una consequenzialità condivisibile. Ed è giustissimo che sia così!

Di più: mi sembra che i presupposti, ovvero le premesse, di ogni enunciazione dell’oggidì tendano non più a risolvere un argomento, ma a parlarne oltre il valore stimabile della parola.

Non penso sia sano chiedere ed ottenere dubbio su dubbio, dedurre noto dal noto sino a quando alla luce del sole ripartorito i nostri ori avranno reso sgombro lo specchio di Narciso. O sino a quando ogni cosa già detta sarà detta ancora, e meglio, e nuovamente uguale a sé stessa; rassomigliando colui che, specchiandosi in sé stesso, si riflette nell’animazione atroce dell’inanimato.

* * *

per essere

padri e madri

nell’inganno

mangeremo

la manna

di cui la materia

è spoglia

la lebbra

che spolpa

l’innocenza

nell’incanto che condanna

i vivi non possono

amare i morti

*

questa terra è nera e morta

come la mano

che scava nel fondo

del mondo

e non draga

il credo di risorgere

dalla motriglia

ma la morte divina

e l’arcano segreto

in cui entriamo

ed in quel fango

la salma è dono

alla gora in cui

si divora l’iddio

dal disgusto

alla devozione

versa vino e fiele

il bacio infedele

*

ciò che si compie

adempie la pretesa

e riempie la tomba

promessa

al limite del vaio

impassibile

i morti non possono

amare i vivi

* * *

Carlo Ragliani (1992), laureato in giurisprudenza presso l’ateneo rodigino dell’università di Ferrara. È redattore in “Atelier Cartaceo”, e caporedattore in “Atelier Online”. Ha pubblicato “Lo stigma” (italic, 2019), “La carne” (Ladolfi, 2024; Segnalazione speciale al premio Montano, ed. XXXVII).

Lucrezia Lombardo nasce ad Arezzo nel 1987. Dopo la maturità classica si laurea in Scienze Filosofiche, è redattrice di “Atelier Poesia”, scrive per “La Bibliothèque Italienne”, ed è responsabile del blog culturale del quotidiano ArezzoNotizie. Insegna Storia e Filosofia, e collabora con vari atenei privati come docente di Bioetica e Storia della filosofia. Per la poesia, ha pubblicato “La Visita” (L’Erudita, Giulio Perrone 2017), “La Nevicata” (Il Seme Bianco 2017), “Solitudine di esistenze” (L’Erudita, Giulio Perrone 2018), “Paradosso della ricompensa” (Eretica 2018), “Apologia della sorte” (Transeuropa 2019), “In un metro quadro” (Nulla Die 2020), “Amor Mundi” (Eretica 2021), “Cercando il mezzogiorno” (Helicon, 2021; vincitrice del primo premio, per la poesia inedita, al concorso “La Ginestra di Firenze”), “Elegia Ambrosiana” (Divergenze, 2021), “L’errore della luce” (Ensamble, 2022), “Il gelsomino indiano” (Cosmopoli, 2023), “La venditrice di menta” (Progetto cultura, 2023), e “L’approdo dei sogni” (Controluna, 2023). Per la saggistica, ha pubblicato “L’Alunno” (Divergenze 2019; vincitore del primo premio al concorso “Nuovi Saperi”), “Due saggi dirompenti. La Repubblica delle occasioni risolutive e il processo coscienziale” (Divergenze, 2022; finalista al Premio Carver 2022, sezione saggistica, Salone del Libro di Torino), “Una vita di lampo. Portraits de poètes” (Eretica edizione 2023, in collaborazione con la rivista letteraria internazionale italo-francese La Bibliothèque Italienne). Per la prosa, ha pubblicato “Scusate, ma devo andare” (Porto Seguro, 2020); “Kinder” (Augh! 2021, finalista al “Premio Santucce e Storm 2023”); “Un karma distratto” (Porto Seguro, 2021). È stata curatrice e autrice del secondo numero della rivista di scienze umane “Augeo”, titolo del numero “Oltre l’ideologia dell’emergenza”, Divergenze 2022 (hanno scritto nel numero i primari dei reparti di Malattie Infettive ed Ematologia della Asl 8, Ospedale S. Donato di Arezzo). Maggiori informazioni sull’autrice sono disponibili sul sito www.lucrezialombardo.com.