Come fu che l’oro dei filosofi rubò a mastro Albini la vita eterna

MICAHEL MAIER [1568?-1622] dal trattato di Alchimia ATALANTA FUGIENS [1617]

di Greta Bienati

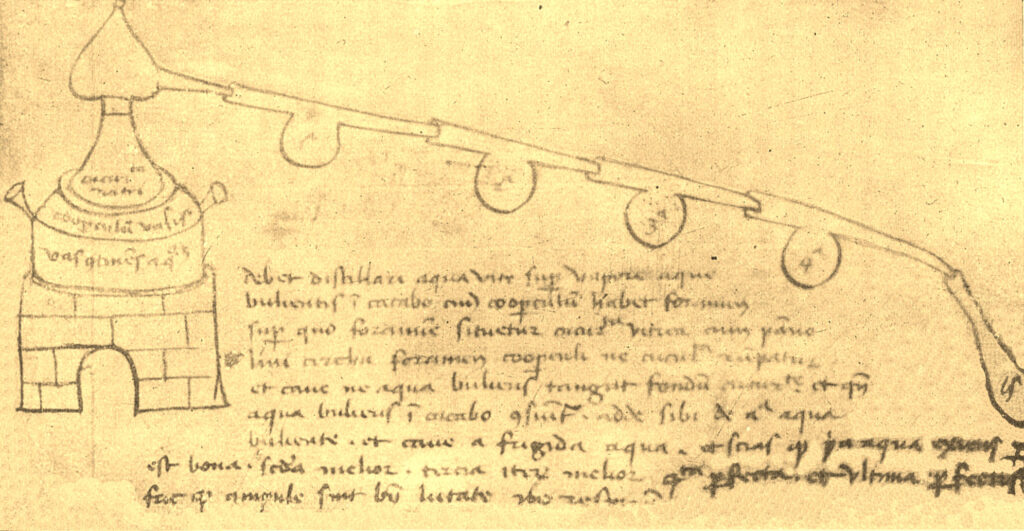

Mastro Giacomo Albini, medico di prìncipi ed estrattore di quintessenza, nacque in Moncalieri, cinquant’anni prima della Grande Peste, in cui scomparve senza lasciare traccia. Della sua vita, le pergamene raccontano le guarigioni e i viaggi, come andò ambasciatore e quante volte passò le Alpi al Moncenisio e al San Bernardo. Conservano persino le sue ricette, di medicina e di arte alchemica, con tanto di ritratto e di schema della fornace con cui distillare la pietra dei filosofi. Ma nulla è rimasto sulla sua morte, nemmeno un testamento, sebbene molti beni avesse da spartire tra i figlioli. Nulla, se non una storia oscura, col colore e l’odore dell’inferno.

Non è sicuro dove avesse appreso l’arte del polso del Filareto e quella delle urine di Teofilo Protospatario, né dove avesse mandato a memoria i Tegni di Galeno e gli aforismi del divino Ippocrate. Forse fu a Vercelli, prima che la concorrenza di Pavia ne soffocasse l’università, o forse si spinse fino a Montpelhièr, soffrendo la nostalgia del suo Piemonte. Quel che è certo, è che tornò in Moncalieri ricco di libri e di esperienza sugli umori, sulla natura dell’aria e sull’arte dei semplici.

Mastro Albini curava alla maniera dei filosofi arabi: con i vini odoriferi e l’ambra grigia, il fior di zolfo e l’osso del cuore di cervo, la scorza di cedro e la teriaca. E curava così bene che la sua fama arrivò fino a Pinerolo, alla corte del principe di Acaia.

«Ho dolore qui e qui» gli disse il principe con una smorfia.

Mastro Albini lesse il colore della pelle, il ritmo del polso, il sapore delle urine. Poi prescrisse un medicamento che guarì il principe così bene da fargli avere dieci tornesi grossi e la cieca fiducia del nobiluomo. Tanto che, quando il principe decise di inviare alla corte di Savoia il figlio Giacomo, ancora bambino, per prima cosa fece chiamare il giovane medico.

«Sarete i miei occhi e le mie orecchie» disse il principe. «E il custode di mio figlio».

Mastro Albini fece un profondo inchino d’obbedienza, e partì con i suoi libri per Ciamberì, al seguito del giovane Giacomo.

Alla corte di Savoia, però, non si limitò a osservare, ascoltare e vigilare. La contessa Violante, venuta dal Monferrato, aveva complessione delicata, e le ravvicinate gravidanze l’avevano resa debole come un passerotto. Mastro Albini proibì fatiche e bagni freddi, e prescrisse pasti lievi di uova fresche e pane di frumento. I benefici furono grandi, tanto che mastro Albini ebbe in dono dal conte una veste a tre guarnimenti, foderata di pelliccia di scoiattolo. Di lì a poco, però, una nuova gravidanza arrivò a rimescolare gli umori della contessa. Nove lune erano ormai trascorse quando, una mattina di dicembre, madama Violante disse di vedere davanti a sé uno scintillare di stelle.

«È giorno, mia signora» sorrise una dama del seguito, e la contessa sembrò confondersi.

Mastro Albini aggrottò la fronte e si fece portare il pitale: le urine nere gli levarono il colore dalle guance. Fece sedere la contessa, che continuava a guardare davanti a sé come chi non vede, e le tastò il polso con il cuore che tremava.

«Ci sarete al parto, mastro Albini?» chiese la contessa, e mastro Albini fece segno di sì con la testa, senza guardarla negli occhi. Ordinò che la facessero sdraiare, e andò con passo pesante dal conte.

«È bene che madama Violante faccia testamento» disse.

Il pomeriggio stesso, con le labbra bianche e le dame in lacrime, la contessa dettava le sue volontà, dividendo i suoi beni tra i figli carissimi e quello che le sarebbe nato postumo, se mai fosse riuscito a sopravvivere. In un angolo della stanza, mastro Albini sentiva il cuore scuro: più che una diagnosi, gli pareva di aver fatto una maledizione.

A dargli il limite della sua scienza fu ancor di più un’altra tragedia, questa volta alla corte di Pinerolo. Il giovane principe Giacomo, a cui mastro Albini si era tanto affezionato, festeggiava in Ivrea le sue nozze con Beatrice d’Este, venuta da Ferrara carica di speranze e di fiorini d’oro. Banchetti e danze, vino e musicanti, quando, nel mezzo della festa, la sposa crolla a terra e, in pochi momenti, mastro Albini si ritrovò a chiuderle gli occhi.

Così, quando il principe Giacomo si maritò di nuovo, e madama Sibilla concepì l’erede, mastro Albini si premurò di mettere su carta precetti e precauzioni, perché un nuovo fulmine non abbattesse l’albero in fiore. E, nel frattempo, si applicò allo studio di quei filosofi di cui aveva sentito parlare al tempo dell’università, e che promettevano, al posto di mille rimedi, un solo elixir, capace di guarire ogni male e di regalare l’eterna giovinezza. Oro potabile, così lo chiamavano i libri, e raccontavano che depurava e scacciava gli umori superflui, preservando da ogni alterazione e da ogni morbo. A sentire mastro Raimondo, con quello non c’era più bisogno del ripugnante esame delle urine, né del fetore degli escrementi, né di tastare il polso: bastava somministrare il rimedio. E, con l’aiuto di Domineddio, il terzo giorno il malato sarebbe guarito da ogni infermità.

Nella sua casa di Moncalieri, mastro Albini approntò la fornace di mattoni, con la caldaia di rame e l’alambicco con le cinque ampolle, unite in un lungo becco, che occupava quasi tutta la stanza. I fogli d’oro non gli mancavano, per via dell’amicizia del principe e del conte, e per via degli incarichi che le sue abilità di medico e di oratore gli avevano guadagnato in Moncalieri. Né gli mancavano l’acume, la scienza e la fede nei libri, che gli avevano dato prestigio in età ancora verde e con la barba ancora bionda.

Per mesi pestò, amalgamò, calcinò; temperò il caldo e il freddo, alternò il secco e l’umido. Immerso nell’odor di aceto e di acquavite, leggeva e rileggeva le ricette di mastro Arnaldo il Catalano, vegliando sui vasi a forma di zucca dal collo allungato.

Finalmente, una mattina di settembre, con l’aiuto di Dio e forse anche del diavolo, le gocce color dello zafferano si condensarono nell’ultima ampolla. Ora restava da vedere se davvero valevano tutti rimedi di Galeno e di Avicenna messi insieme.

A sperimentare l’elixir dei filosofi fu per prima una serva, affetta da febbre quartana, che l’infuso di corteccia di salice non era valso a spegnere.

Quartana curatur in XII diebus, annotò mastro Albini, ché la guarigione completa era arrivata in dodici giorni. Vide in breve che ne bastavano sette per la febbre quotidiana, e tre per la terzana. Per natura temperato e luminoso, l’oro temperava gli umori e illuminava il cuore, portando la forza del sole nelle regioni vitali. Sottile e incorruttibile, distruggeva gli umori della lebbra e i fumi atrabiliari e tenebrosi del petto e della mente. Curioso di sperimentare su di sé l’elixir dell’eterna giovinezza, mastro Albini si avvide che l’oro dei filosofi faceva digerire il cibo, procurava la quiete nel tempo del sonno e, soprattutto, donava letizia al cuore.

La caldaia ribolliva e la fama di mastro Albini era al suo culmine, quando arrivò da Genova una nuova febbre, violenta e nera, come mai se n’erano viste prima. Poco prima di morirne per aver assistito senza posa i contagiati, mastro Gentile da Foligno aveva attribuito la causa a un soffio pestifero, dovuto a una congiunzione infausta di Giove, Saturno e Marte, che avrebbe richiamato aria nelle alte sfere, per poi riportarla sulla terra impregnata del morbo.

La primavera fredda e piovosa, di quelle che guastavano i frutti della terra e favorivano le epidemie, aveva fatto il resto, e ora la peste dilagava da Roma ad Avignone, da Venezia a Parigi. A migliaia morivano, nelle strade e nelle case, abbandonati per il terrore del contagio, oppure soli perché più nessun vivo era rimasto nel caseggiato. La morte arrivava improvvisa, come la falce sul fieno, e coglieva all’angolo di una via, oppure nel mezzo di una processione della Santa Vergine, a implorare la fine del castigo. Messer Giovanni Villani spirò sulle cronache che andava scrivendo, con la penna in mano e la frase rimasta a metà, a testimonianza della spaventosa rapidità con cui il morbo aveva svuotato Firenze. Nonostante la loro scienza, i medici morivano come gli altri, e quelli che non morivano, fuggivano in fretta e lontano. A meno che non fossero tanto avidi da mettere a repentaglio la propria vita, chiedendo cifre smisurate per entrare in casa dei malati.

Mastro Albini non fu tra i fuggitivi, non per avidità, dato che aveva abbastanza del suo da non dover giocare a dadi con la morte, quanto per fede profonda nella sua medicina color dello zafferano. Convocato d’urgenza dal principe d’Acaia, gli prescrisse il confinamento nel castello di Pinerolo e certe sue pillole di mirra e di aloè, che avevano sempre dato buona prova nelle pestilenze. Poi se ne partì per Moncalieri, dove lo aspettavano i suoi alambicchi, per distillare l’elixir miracoloso.

La via che portava da Pinerolo a Moncalieri appariva deserta e desolata, come desolati e deserti erano i campi che attraversava, con i coltivi abbandonati agli uccelli e i rami piegati sotto il peso dei frutti non raccolti. Lo sguardo poteva correre dalle montagne all’ultimo orizzonte della pianura senza incontrare anima viva, cristiano o animale che fosse, dato che il morbo non faceva differenza. Lontano, come un’isola nel mare dei prati, comparve il profilo del monastero di santa Maria del Buonluogo, e il pensiero di mastro Albini corse alla figlia Verdina, che lì s’era monacata già da qualche anno. La clausura l’avrebbe preservata dal contagio? O, almeno, dallo spettacolo di un’umanità senza più legge né misericordia, dove il morbo aveva allontanato il padre dal figliolo e il fratello dal fratello? Mastro Albini si passò la mano sugli occhi: a tratti, invidiava la povera contessa Violante e madama Beatrice, morte nel mondo di prima, che adesso sembrava ordinato e felice come il Paradiso.

«Fuori i soldi o sei morto!»

L’uomo era sbucato da un cespuglio, e gli si parava davanti con un coltellaccio in mano, a dimostrazione di quanto le strade si fossero fatte malsicure a qualunque ora del giorno.

Mastro Albini non era uomo da perdere il sangue freddo. Vide le guance nere e l’occhio spento e fece con facilità la sua diagnosi.

«Non te ne farai niente del mio denaro» disse. «Tempo due giorni e sarai sotto terra».

Il brigante non si fece impressionare: «Avrò comunque il tempo di ammazzarti e di spendermi tutto alla taverna».

Le labbra di mastro Albini si fecero pallide: «Sono medico. Se non mi ammazzi, posso salvarti la vita».

Il brigante scoppio in una risata d’inferno: li aveva ben visti i medici, con le loro pillole e le loro pozioni! L’unica prescrizione che sapevano dare era di correre a confessarsi, per poi crepare loro prima di tutti.

«E io non ho né voglia né tempo per confessare tutti i miei peccati» sogghignò.

Mastro Albini giocò l’ultima carta: «Non parlo delle medicine dei medici. Parlo della medicina dei filosofi: quella che si dà solo al papa e ai principi».

Il brigante si fece serio. Lo dicevano in ogni piazza che a morire era soprattutto la povera gente, e che principi e cardinali avevano medicine segrete, che guarivano la peste nello spazio di un’ora. E il medico davanti a lui, con la sua toga di lucchesino scarlatto e la sua barbetta a punta, aveva davvero l’aria di un medico di papi e di regine.

«E dov’è questa medicina?» aggrottò la fronte.

Mastro Albini puntò il dito in direzione di Moncalieri.

«A casa mia» rispose. «Saremo là prima di notte».

Il brigante strinse più forte il coltellaccio: «Al primo scherzo che tenti, ti porto con me all’inferno» promise.

Si incamminarono con passo svelto, nel silenzio della campagna. Un corvo rise alle loro spalle, e il brigante bestemmiò una maledizione.

Dritta e monotona, la strada tagliava la pianura come una cicatrice sbiancata dal tempo. Con la coda dell’occhio, mastro Albini badava a tenere la distanza che lo preservasse dal contagio. Il brigante, invece, si voltava ogni tre passi, timoroso che la morte gli fosse già addosso.

Finalmente, mentre il sole già declinava alle loro spalle, arrivarono là dove il Po curva, ai piedi del castello di Moncalieri.

«Dov’è casa tua?» ringhiò il brigante, con il fiato che si consumava a ogni momento.

Mastro Albini fece strada senza una parola fino al portone di un palazzo signorile, costruito con i tornesi grossi del principe e del conte.

«Siamo arrivati» annunciò.

Attraverso i corridoi ormai bui, mastro Albini guidò il suo compagno fino al laboratorio. Aprì la porta, e il brigante fece un salto indietro.

«È la casa del diavolo questa?» sbarrò gli occhi, ché la puzza di zolfo e la luce sinistra della fornace erano chiara roba d’inferno.

Con mano cauta, mastro Albini estrasse dall’ampolla qualche goccia di oro potabile, distillato allora allora dal lungo becco dell’alambicco, lo raccolse in un cucchiaio e lo porse al brigante.

«Poche ore, e sarai guarito» garantì.

Il brigante guardò torvo quell’olio rossiccio, ancora incerto se fosse meglio la medicina dei papi oppure il denaro da spendere alla taverna. Poi afferrò il cucchiaio, chiuse gli occhi, e trangugiò l’oro.

Pochi istanti, e il colore nerastro delle guance si accese di viola. E viola si fecero anche le dita, e le gambe e il corpo intero, come se i vasi sanguigni stessero scoppiando uno a uno. Mastro Albini osservava con la fronte aggrottata: probabilmente il male era ormai troppo avanzato, e il massimo equilibrio dell’oro e il massimo squilibrio del morbo venivano a guerra nel corpo del malato, provocando, anziché la guarigione, una fuga del sangue dall’organismo infetto.

A confermare la teoria di mastro Albini, il naso e le orecchie del brigante presero a sanguinare come nemmeno per un salasso di cento mignatte.

«Ladro! Ladro e assassino!» pianse il brigante, ché il medico lo aveva derubato dell’ultima sera di piacere. Con l’ultima vita afferrò il coltellaccio, e si avventò su mastro Albini, per portarselo dietro all’inferno.

«Fermo!» gridò il medico, cercando di salvare gli alambicchi. Ma già la lama gli apriva la carne, e il sangue si mischiava a quello fuggito dal corpo del brigante.

«Crepa!» urlò il brigante, e trascinò sul pavimento mastro Albini, la caldaia dal lungo becco e l’oro potabile venuto dall’inferno.

Dalla ferita, mastro Albini vide i propri visceri, identici a come li aveva sempre immaginati. La profondità del taglio gli disse che non avrebbe avuto il tempo per chiedere perdono per i propri peccati, ma solo per raccomandarsi alle intercessioni della sua Verdina, che, dal monastero, avrebbe certo pregato per la salvezza dell’anima sua.

NOTA

Medico di corte dei principi di Savoia-Acaja e incaricato del comune di Moncalieri, Giacomo Albini morì al tempo della peste del 1348. Sulla base dei documenti disponibili, il racconto ricostruisce tutto quello che sappiamo di lui, e cerca proiettare la luce dell’immaginazione su quel che non sappiamo della sua misteriosa fine, avvenuta nell’ombra, senza lasciare traccia alcuna.

Bibliografia di riferimento:

Luciana Bona Quaglia, Sergio Tira, Guglielmo di Dia e Felice V antipapa: riflessioni sull’oro potabile, Relazione presentata al IV Convegno Nazionale di Storia e Fondamenti della Chimica (Venezia, 7-9 novembre 1991)

Giovanni Carbonelli, II “De sanitatis custodia” di Maestro Giacomo Albini di Moncalieri, con altri documenti sulla storia della medicina negli stati sabaudi nei secoli XIV e XV (Biblioteca della Società storica subalpina vol. 35, Pinerolo 1906)

Giovanni Carbonelli, Magister Jacobus Albinus de Montecalario (Atti della Società di archeologia, Torino, 1905)

Chiara Crisciani, Oro potabile fra alchimia e medicina: due testi in tempo di peste, Relazione presentata al VII Convegno Nazionale di Storia e Fondamenti della Chimica (L’Aquila, 8-11 ottobre 1997)

Karl Sudhofif, Eine Herstellungsanweisung fiir “Aurum potabile” und “Quinta essentia” von dem herzoglichen Leibarzte Albini di Moncalieri (Archiv fiir Geschichte der Naturwissenschaften 5, 1914)

Benedetto Trompeo, Dei medici e degli archiatri dei principi della R. Casa di Savoia, Torino, 1858

- EMBLEMA VI

Seminate aurum vestrum in terram albam foliatam

EPIGRAMMA VI

Ruricolae pingui mandant sua femina terrae,

Cum fuerit rastris haec foliata suis.

Philosophi niveos aurum docuere per agros

Spargere, sui folii se levis instar habent:

Hoc ut agas, illus bene respice, namque quod aurum

Germinet, ex tritico videris, ut speculo.

La terra rigogliosa consegna ai contadini il grano

perché con i rastrelli l’hanno sfogliata per bene.

I saggi tramandavano l’arte di spargere oro

sopra i campi innevati in forma di foglie sottili.

Puoi applicarti, osserva bene, come specchio vivente

il grano ti insegna come germina l’oro.↩