Gino Scartaghiande: per una ricognizione impossibile

di Francesco Iannone

Se l’analisi delle cose è la morte della Bellezza o della grandezza loro, come scrive Leopardi nello Zibaldone, allora le riflessioni che seguito a condividere con voi siano lette come ghirigori sugli azzurri del cielo.

La poesia di Gino Scartaghiande (Cave de’ Tirreni, Salerno, 1951), non può essere letta alla luce della temperie degli anni settanta. Eppure da quelle istanze si avvia, da quelle premesse sembra decollare la sua grammatica. Ma è un abbaglio una simile circoscrizione, una deviazione cieca che decentra il lettore e allontana il nostro poeta dal fuoco del suo nucleo, in un tempo in cui la parola diventa sogno posando davanti ad uno specchio deflagrata in frammenti da ricomporre secondo un ordine di vanità e non di verità.

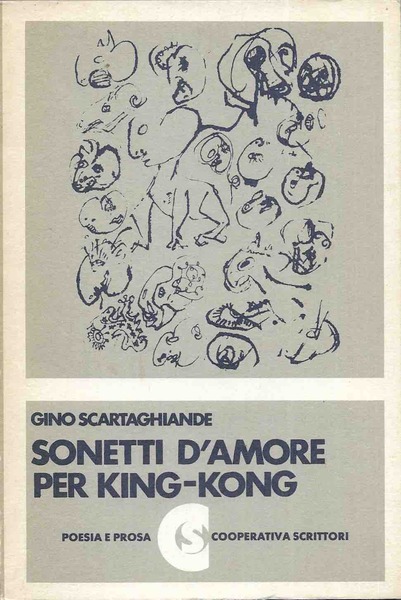

Chi soffia sulle braci, insomma, e non uso a caso questa immagine, e chi soffia sulla cenere. Scintillìo o polvere. I due termini, a mio avviso, della questione. Lo aveva capito Amelia Rosselli che, ancora oggi fraintesa fra biografismo, sperimentalismo e vago spiritualismo, prende le distanze dal gruppo ’63 e si ricolloca al centro di un’ossessione che attiene essenzialmente al significato ultimo delle cose. Per Rosselli la parola è una res sacra, religiosa, laddove religere, rilegare, è mettere insieme in funzione di un’unità che giustifica le moltitudini. Così fa Scartagniande. Nei Sonetti d’amore per King Kong (Cooperativa scrittori, 1977) l’inconciliabile si armonizza, le dissonanze dialogano conferendo ordine al disarticolato (la sintassi è spesso alterata, la funzione logica degli elementi non è sempre immediatamente afferrabile, il canto è ora rude, ora levigato). Le violazioni sintattiche, le immagini crude, talvolta violente (scrive a questo proposito Simone Weil ne L’ombra e la grazia: la realtà è dura e rugosa. Vi si trovano gioie, non cose gradevoli […]), seppure alternate a momenti di puro lirismo, potrebbero convincerci della filialità della sua poesia alle esperienze in atto tese ad una contrazione, se non a una demolizione, dell’io a favore di un impeto reazionario, o rivoluzionario come ebbero a dire gli stessi esponenti della neoavanguardia, che ponesse il prodotto artistico in relazione, (dialogo?), con la società, ne rappresentasse, anche formalmente, le complessità, le contorsioni. Arte come gesto politico, e politico lo è nelle intenzioni dei Novissimi, programmaticamente, mentre la poesia, come Scartaghiande sembra suggerirci, è politica tutte le volte che un io si accorge di sé, in quanto dramma, fame, bisogno, stupendosene all’infinito. È da questo incontro che l’io rigenera se stesso e perciò rinnova il suo rapporto con gli altri e con il mondo, replicando il medesimo orizzonte escatologico di Anna Maria Ortese nel suo densissimo Corpo celeste quando scrive: Vedevo nell’arte, e nel suo ordine, quando l’arte respiri con l’uomo, tutta l’intesa fra uomo e uomo. E da qui si muove Scartaghiande. Dalle oppressioni dei Sonetti fino al ricongiungimento di Bambù (Rotundo, 1988). Come un’emersione che da oscure profondità tracima radiosa la sua acqua battesimale. Dalla crepa che agevola il flusso fino all’esplosione dello zampillo, è questo il viaggio che compie il poeta. Una parobola-ponte che è un attraversamento, da un bordo all’altro, dall’aspirazione al senso (nei Sonetti) alla Grazia (in Bambù), esito perseguito con esasperazione da Beppe Salvia, altra voce a lui gemella. E che cos’è la Grazia? L’attimo in cui si toccano le fondamenta, si adagia la fronte della fatica alle mura del ristoro. È un attimo. Poi tutto cade un’altra volta, tornano la tristezza, la noia, la rabbia, il disamore, tutto rotola nei cupi echi di uno spavento grande. E siamo già oltre King Kong, il mostro ha espulso il poeta, Pinocchio ha ritrovato Geppetto nel ventre della balena, si compie la Storia, è stata finalmente raggiunta la pace. Ciò che è accaduto una volta vive e vive nella memoria come speranza di carne che riaccade se attesa, desiderata. Con Bambù siamo fuori dalla nube della non conoscenza, mentre ne eravamo totalmente immersi nei Sonetti. Nei Sonetti c’è un dolore “genuino”, per citare l’anonimo autore de La nube della non conoscenza, pieno di desiderio e proprio perché genuino, cioè non disperato (ma è possibile sottrarsi alla disperazione se si hanno delle ragioni ponderatissime per non consegnarsi all’angoscia) sopportato come un chiodo della promessa confitto in mezzo alle palme. Nei Sonetti Scartaghiande urta gli stipiti di una porta strettissima, per dirla con San Giovanni della Croce, ma il passaggio è facilitato da una graduale decompressione del buio che restituisce alla parola gli spazi entro cui la notte dilata enormemente fino alla creazione di quei vuoti che se accettati sanno chiamare a sé nuova luce, e colmarsi, ed è ciò che accade in Bambù. Con i Sonetti Scartaghiande si tuffa nella fossa che è la bocca di un averno intimo con la consapevolezza che se si discende in se stessi si trova che si possiede esattamente quel che si desidera, ancora Simone Weil. Questo ritrovamento potrebbe essere accaduto in Bambù. La poesia è solo presente, avvisa Scartaghiande in una recente intervista per il Quotidiano del sud. Ci parla nel presente se è vivo in noi il dramma di un significato presente, sanguinante. La parola illumina l’esperienza come l’esperienza rischiara la parola. Un movimento osmotico irrinunciabile. Ma ciò accade se si è vivi e se è viva la parola, perché concepita all’inizio in seno ad una necessità cogente. E sia nei Sonetti che in Bambù c’è un’amicizia, una esperienza di prossimità, di vicinanza (Hai visto non sono proprio / io, ma il più ampio anfratto per riceverti), una protusione di mani e braccia leggerissime che calmano l’animale, citando un emistichio della poesia dal titolo L’animale, in Oggetto e circostanza (Il labirinto, 2016) titolo eponimo della seconda sezione del libro summa dell’autore. E se nei Sonetti esplode una voce che si pensa senza fondo è in Bambù che il poeta si accorge di avere un fondo e l’onda si appiana, confortata dalla certezza di una base, una superficie su cui posare il grido. I Sonetti manifestano una visione che è quella della propria miseria umana con tutte le sofferenze che ne conseguono, Bambù invece usa questa sofferenza, la manipola trasfigurandola a favore della Grazia; caravaggeschi, quindi, i Sonetti con tutto il loro “realismo feriale”, per dirla con Roberto Longhi, nominato nella sua ruvida fattualità e talmente impavido da andare incontro alle improvvise gittate di luce; giorgionesco, invece, Bambù, laddove la tempesta non turba, e forse la esalta addirittura, la pace di una qualsiasi conquista che sembra essersi impossessata dei personaggi ammorbidendone i gesti, le pose, le forme. Nelle opere di Scartaghiande, seppure con toni differenti, tutto si incatena, nulla è senza ragione, invocando stavolta le fiamme di Cristina Campo nella sua opera più vorticosa, Gli imperdonabili. Ed è questo ciò che rende sempre giovane, o, più prudentemente, ancora giovane, la poesia del nostro poeta, perché sa esistere nel vento di ciò che vive e che muore, ci guarda e ci fa sentire guardati, scoperti, nudi.

da Sonetti d’amore per King-Kong

Nella sua curva dolce metto

una porta oscura e la lascio

aperta. Vi conserva un’acqua,

uno specchio nell’erba e nido.

Vi respirano la notte e le ombre.

Quando distese le cose s’insinuano

nei propri vuoti. Un rimando duplice

ora, mettermi io stesso a parlare.

Dove si sposta il cerchio alle labbra.

Se qui scagliato io fossi sempre tu.

da Bambù

I raggi stanno tessendo

quest’addio. Non sono più

la fantasia. Non ho memoria

che sotto di me, furono

splendidi, freddi, quei

concavi cieli. A chi do

perdutamente

i miei baci,

se nella strada, in un attimo

ti fermi dietro di me?

Sto consumando lentamente

questa terra. Non per le strade

che seguo. Io se non te. Non

per conservare, ma essere

che tu sia. Dove si fa chiaro

io sto diminuendo dentro.

Che tu avvenga. Che tu possa

sopra un’urna chiara d’erba,

vedere quest’oasi di noi.