Corpi aperti

di Francesca Matteoni

(pubblicato su Frute n°6, Inverno 2021/2022)

Durante l’estate appena trascorsa ho sperimentato sulla montagna pistoiese un nuovo laboratorio per bambini, “La mia casa è un corpo”. Per realizzarlo ho utilizzato vari elementi da laboratori ed esperienze fatte negli anni, affinché i partecipanti immaginassero il loro corpo come un paesaggio, popolato da animali, alberi, mare, montagne, ma anche robot, strade urbane, palazzi, pianeti. Ci siamo presi qualche minuto iniziale per vincere l’imbarazzo e dare sfogo alla fantasia, poi li ho divisi in coppie, affinché ognuno ritraesse la sagoma dell’altro su un foglio bianco di grandi dimensioni steso a terra. All’interno della sagoma hanno disegnato il loro mondo e le creature che ospita, facendo emergere uno spazio dove ritrovare quelle stesse vite presenti là fuori e dare corpo a quelle sognate. C’è chi ha visto l’interno della sua persona come un fiume. Chi come una galassia. Una montagna al tramonto. Una terra di cavalli. Il paese dell’acqua e dei pesci, degli unicorni, delle bolle di sapone. Ciò che mi prefiggo con laboratori come questo è di trasmettere ai più piccoli l’idea di un confine labile fra noi e il mondo, dove abitiamo nella stessa misura in cui siamo abitati, dove l’identità è mutevole e molto più disposta all’altro, di quanto la cultura occidentale, prettamente antropocentrica e verticista, porti a credere. Con il gioco diventiamo possibilità, facendo dell’incertezza identitaria un punto di forza ed entusiasmo, il punto iniziale dell’esplorazione. È un invito a camminare nei luoghi con sorpresa, addentrandosi con lentezza, pronti a perdersi e a cambiare strada, invece che dirigerci ottusamente verso una meta che forse non raggiungeremo mai. Comprendere che non siamo strutture rigide, dove la mente decide un obbiettivo e il corpo agisce di conseguenza, ma plasmabili, dove il linguaggio con cui ci raccontiamo il destino, la terra, la vita, mostra le sue crepe, le sue approssimazioni, si fa strumento di imperfezione, pronto a cedere il passo al non detto, all’inesprimibile, a linguaggi altrui. Se nel mio corpo ospito cavalli, sarò più disposta a interrogarmi sulla loro sensibilità. Se nelle vene mi scorre un fiume comincerò a riflettere sull’intelligenza dell’acqua. E anche io sarò meno solida e più aperta. La consuetudine culturale ci insegna a considerare tutto ciò che è incerto come instabile e sbagliato, a cercare una definizione esauriente del sé e delle relazioni che risolva la precarietà. Credo invece che ciò di cui abbiamo più bisogno sia un’identità felicemente precaria, capace di dissoluzione, contatto con le cose solo in apparenza esteriori. Avvertire questa esistenza fragile quale resa gioiosa, senza nessuna edulcorazione della natura opposta alla nostra umanità, poiché l’umano è nella natura, è natura come tutto il resto. Permettere un movimento circolare fra le persone, qualsiasi sia la loro provenienza, forma, lingua. Che cosa ci consolerà nei momenti di crisi, nell’ombra? I beni che abbiamo accumulato, la posizione raggiunta o quanto riusciamo a stare minimi in una terra vasta che continua nella sua crudeltà e meraviglia, che crea vincoli di morte e affetto, dove sempre vale l’aver amato e l’amare, una terra in cui siamo inclusi?

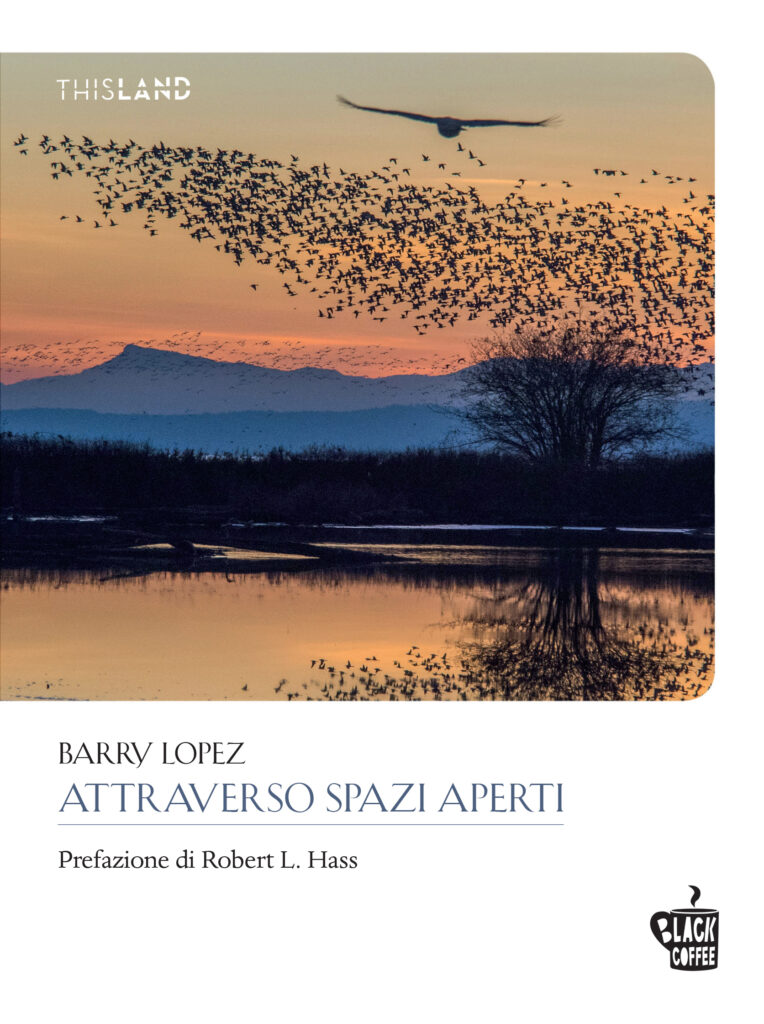

Penso alle parole di Barry Lopez, il grande scrittore americano della natura, contenute nel libro Attraverso spazi aperti, da pochi mesi tradotto e pubblicato per Black Coffee. Mentre si trova nel Grand Canyon sperimenta questo abbandono del sé al luogo. Scrive:

Penso alle parole di Barry Lopez, il grande scrittore americano della natura, contenute nel libro Attraverso spazi aperti, da pochi mesi tradotto e pubblicato per Black Coffee. Mentre si trova nel Grand Canyon sperimenta questo abbandono del sé al luogo. Scrive:

Vivere la vita, qualunque vita, implica una sofferenza grande, intima, che perlopiù taciamo. In luoghi come l’Inner Gorge questa sofferenza ci scivola via dalle dita. Lì non regna un silenzio tale, né si è così lontani da tutto da riuscire a sentirsi pensare; quello viene dopo. Prima senti il cuore che batte. Prima senti la vita.

Sospendere il pensiero e stare, sentire, lasciare entrare il paesaggio che prende il posto del dolore senza annullarlo: richiudendo in noi la sua ferita nel rilievo di una radice che affonda, si allunga, cerca nutrimento molto lontano dai confini più evidenti dell’albero emerso. È possibile, mi chiedo, trovare conforto da qualsiasi angoscia ci stia percorrendo non nel monito “ricorda chi sei”, che suggerisce qualcosa di deciso e inamovibile, ma piuttosto nel “ricorda di cosa (o chi) sei parte”? La domanda sottende al lavoro coi più piccoli nello stesso modo in cui si relaziona al mio stare presente.

Salgo al bosco sopra il paese appenninico da cui proviene la mia famiglia paterna. Ho in me la sofferenza di un abbandono, che rimescola e manda in confusione tutte le mie lotte e conquiste, che mi annienta nell’assenza dell’altro amato. Ho le domande feroci sulle mie responsabilità, le mie insufficienze. Ho il biasimo per questo mio crollo, io che dovrei aver imparato, dopo i lutti improvvisi e lancinanti della mia storia umana, a tenermi salda. No, mi scompongo, vado in pezzi. Tutti i luoghi comuni puntano il dito contro di me, contro la mia età anagrafica che supera i quaranta, contro i miei azzardi, contro la facilità con cui mi affido e mantengo la fiducia, qualsiasi cosa accada. Perdo. Perdo il sonno, la lucidità, perdo le certezze per le ossessioni, perdo così tante lacrime da sentire soltanto la stanchezza dove prima c’era la mia persona. Perdo interesse, vitalità. Soprattutto perdo lo sguardo e poi gli altri sensi, quelli che sanno riconoscere lo spazio e il tempo intorno alla disperazione. Poi accade, in modo semplice, nel solito rumore del vento fra gli abeti che sembra il frangersi di un’onda su una riva. Alzo la testa, respiro, sono sola e sono insieme al pezzetto di terra che mi conosce da sempre, che ha visto tutte le crisi, che ha pazientemente accolto e fatto sparire tutti i miei dialoghi solitari ad alta voce. Mi ricordo di loro. Del vento, della bellezza di sapere i tetti e le case laggiù, ignari della mia passeggiata, del cavallo che si intravede fra i castagni, delle farfalle galatee che volano per una stagione, a luglio. Perdo lentamente qualcosa d’altro. La convinzione che questa pena e questa inquietudine siano più forti di tutto. No. Il mondo è più forte. Nella sua grazia, nella sua incessante trasmissione di esistenze e leggerezze e violenze minuscole o enormi e di cielo e pietra e acqua come preghiere aspre e avvolgenti che non necessitano di essere dette da nessuno, da nessun io a nessun dio. Mi ricordo soprattutto dello stupore e con quello decido di tornare ai bambini.

Nel libro di Barry Lopez, leggo ancora:

Lo sguardo più commovente che abbia mai visto comparire sul volto di un bambino nei boschi è stato quello provocato dalla vista delle impronte di un airone su una sponda melmosa. Eravamo in ginocchio con le scarpe zuppe d’acqua, a imprimere la forma delle nostre mani nel fango. Si sentiva il ruscello respirare nel limo e nella sabbia. Il sole ci picchiava sui capelli. Quello sguardo diceva: Non sapevo di aver bisogno di qualcuno molto più grande di me per avere conferma di questo, di tutta questa vita che sento scorrere qui, adesso. Adesso posso crescere, ma non dimenticherò.

Adesso posso crescere, dice. Lo scrive mentre in altre pagine racconta della morte di quarantuno capodogli spiaggiati e destinati a morire in Oregon, o del rapporto fra la scienza, la salvaguardia dell’ambiente e delle specie e il diritto che abbiamo (o non abbiamo) di prenderci una vita animale, un esemplare di foca, per studiarlo come un oggetto. Davanti al dolore di un altro animale alcuni riescono a sviluppare un moto empatico, altri si difendono puerilmente dietro la credenza che siamo gli unici possessori di anima e diritti. Altri ancora si rivoltano con accuse verso l’umano. A me viene da dire senza rassegnazione che le cose accadono. Alcune possono essere evitate. Altre fanno parte di sistemi e contaminazioni vitali in cui siamo comunque coinvolti quali esseri vulnerabili, e che fanno di realtà efferate o insopportabilmente tristi il fulcro della sopravvivenza. Adesso posso crescere, senza dimenticare lo stupore, perché è nel mio corpo e si riverbera negli altri, ma anche senza chiudere gli occhi davanti allo sconvolgimento, allo spavento, al pianto dell’animale accanto a me. Questo crescere non riguarda solo i bambini. È un coltivare l’infanzia in noi, non quale momento felice, ma quale momento di fluida scoperta. Dai bambini possiamo ancora apprendere la facilità con cui si rifugiano in mondi e persone spesso invisibili ai nostri occhi e tuttavia non meno veri. Come adulti possiamo accompagnarli nella consapevolezza che il primo spazio aperto ha inizio in noi. E l’apertura implica la caduta, l’errore, l’errare, il non comprendere per molti giorni o anni cosa diventeremo. L’apertura non ferma il dolore. Ma suggerisce sempre dove siamo. Ci splende addosso con le sue lame, ci rende inermi. In questa inermità ci spinge nel corpomondo, dove accanto alla pelle squarciata spuntano la menta e le fragole. Ci sussurra: guardate, ascoltate, piangete, cadete, incespicate, tornate a un passo sostenibile e sognante, state. Non siete poi così importanti. Vivete però in ogni cosa e ogni cosa vi riconosce. Là fuori.

******

Immagine di Andre de Franco:https://www.instagram.com/anrdeadfera/

Frute su Instagram: https://www.instagram.com/rivistafrute/