Plug-in? Plug-out!

Considerazioni sulla fine di un capolavoro architettonico degli anni Settanta

di Alberto Giorgio Cassani

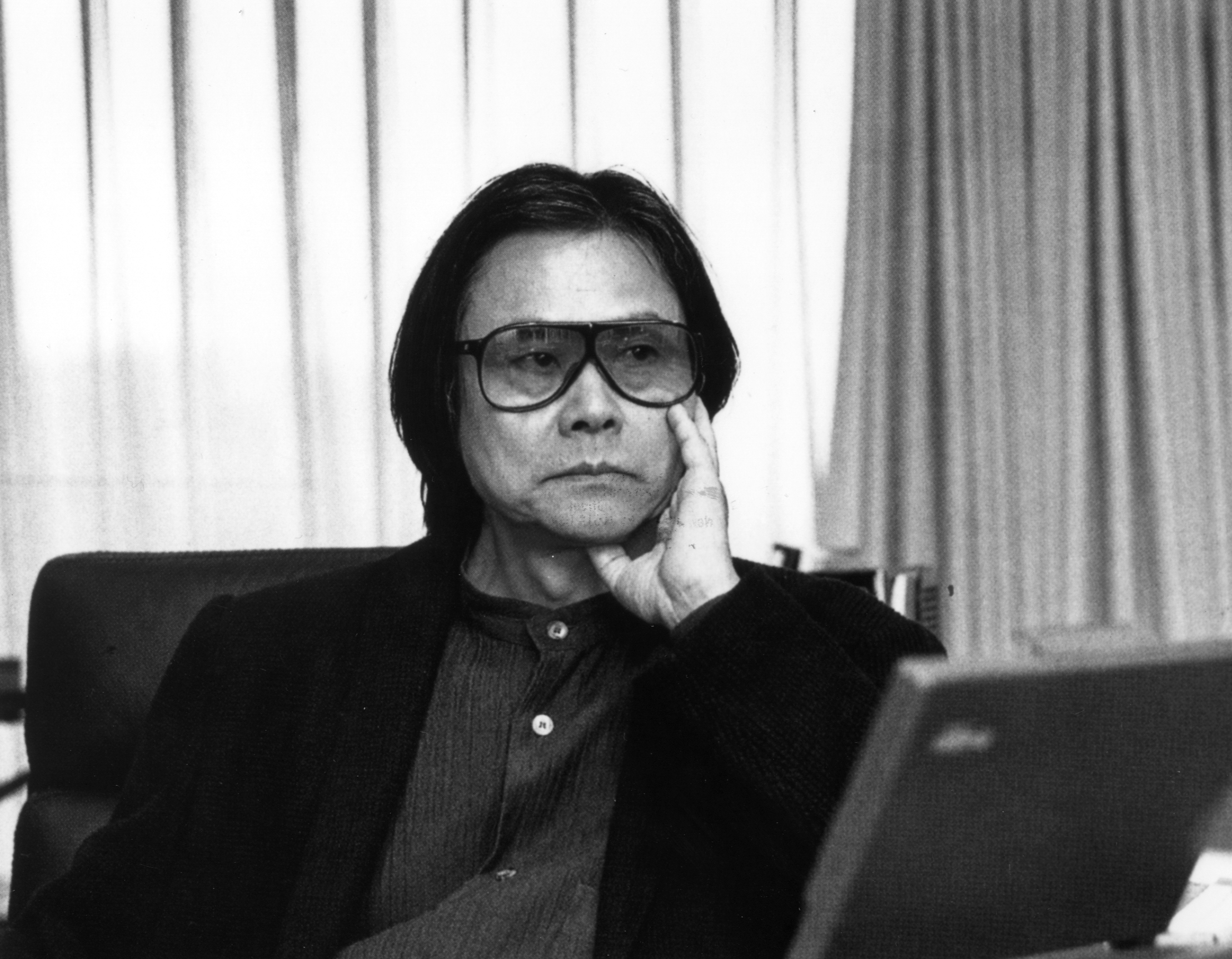

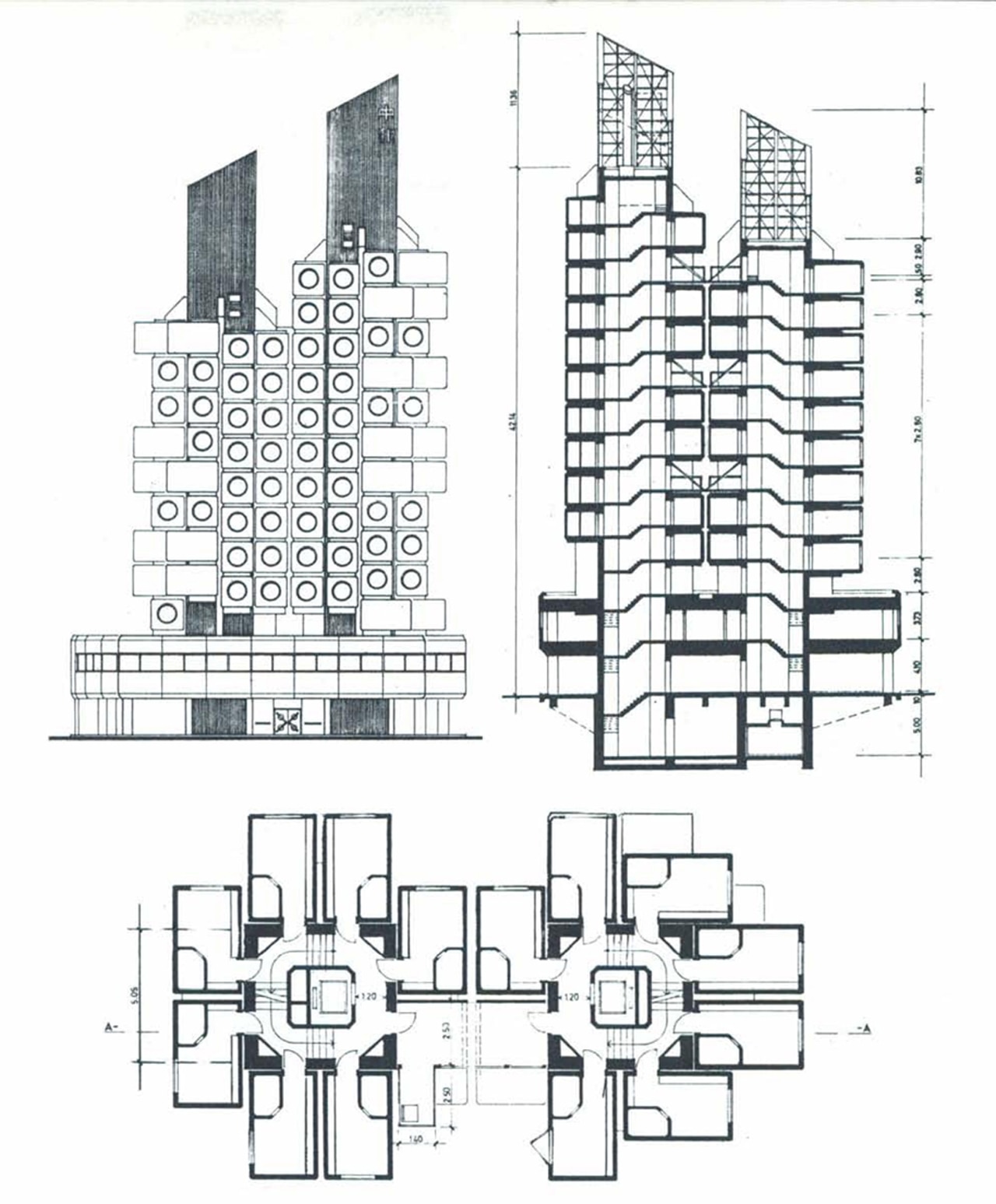

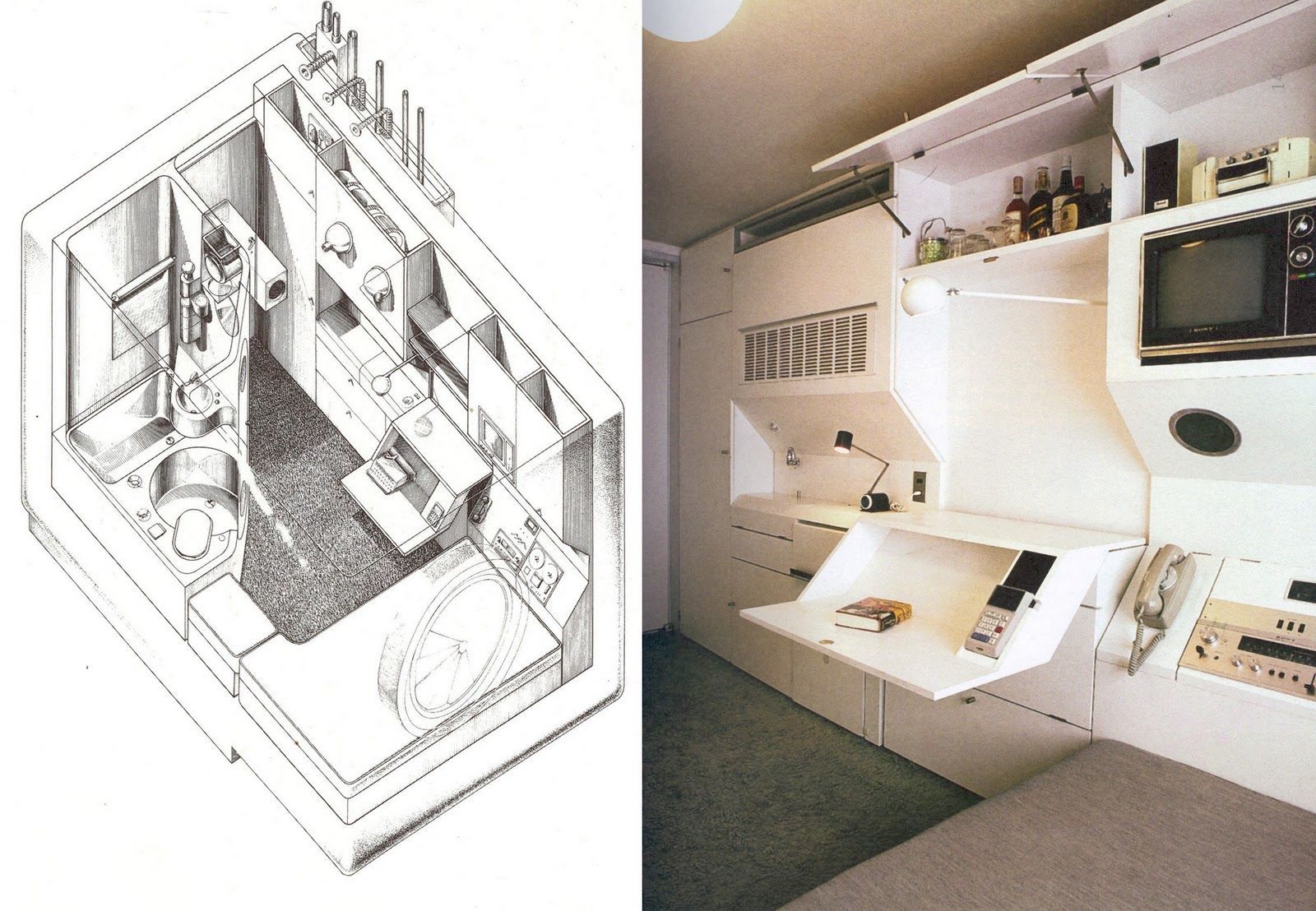

Le sentenze capitali, a volte, impiegano un po’ di tempo prima di essere eseguite, ma raramente arriva la grazia. È quanto è accaduto anche alla Nakagin Capsule Tower1 (中銀カプセルタワ), edificio simbolo del movimento Metabolista, a uso residenziale-commerciale, progettato nel 1970 da Kishō Kurokawa, uno dei principali rappresentanti del movimento stesso, tra i quartieri di Ginza e Shinbashi a Tokyo, e completato nel 1972. Composto da 144 capsule in acciaio di 4 x 2,5 x 2,5 metri l’una – poco meno di 10 m2 –, teoricamente spostabili e da sostituire ogni vent’anni2, secondo l’intenzione dell’architetto, rispondeva al principio base della filosofia megastrutturale dell’epoca: a una struttura fissa erano incastrate-appese delle singole cellule abitative secondo il principio del plug-in, adattabili cioè alle esigenze dell’abitante e dei cambiamenti di vita e alle esigenze del momento.3

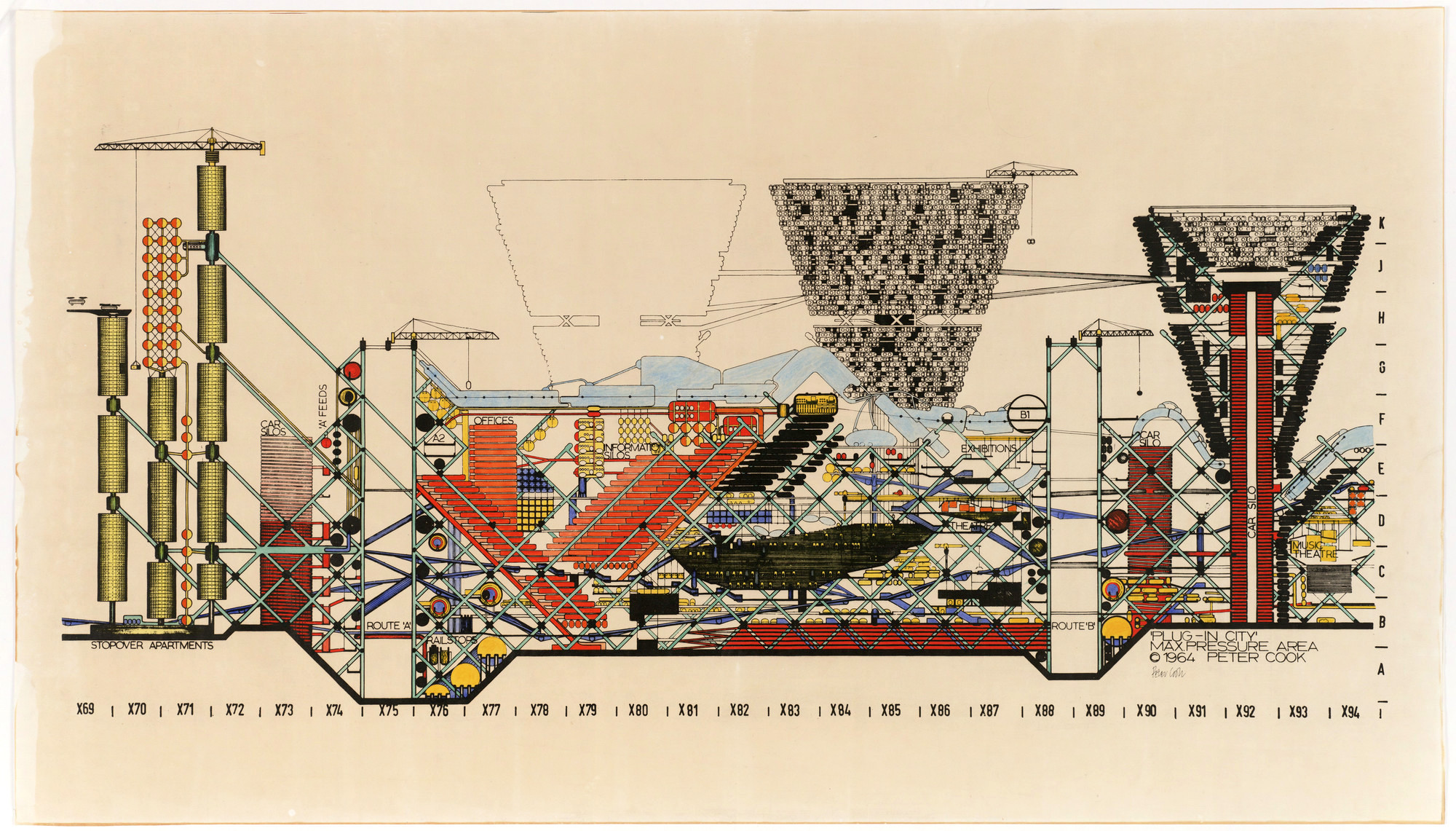

Queste unità si potevano spostare da un capo all’altro delle due torri di cemento armato della struttura che le accoglieva, come nell’esempio più celebre di tutti, la Plug-in City del gruppo inglese degli Archigram, progetto icona dell’intero movimento megastrutturale, ideato nel 1964 – il “mega-anno”, come l’aveva ribattezzato, con la consueta pungente ironia, il grande storico dell’architettura britannico Reyner Banham.4 Quello che apparve, fin da subito, un capolavoro, nonostante il suo aspetto programmatico e dunque certamente lontano dai tradizionali modi di abitare – e che, per questo, fu dichiarato patrimonio architettonico del moderno dal Do.Co.Mo.Mo (International Committee for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement), nonché “consacrato”, come Hotel a ore, anche dal cinema in una sequenza del film The Wolverine, del 2013, regia di James Mangold – fu sottoposto a processo dai suoi stessi residenti, dopo trentacinque anni dalla sua erezione, nel 2007, per i molti problemi derivanti dalla mancata manutenzione e sostituzione delle cellule e dalla presenza di amianto nella costruzione (cosa, all’epoca, che non costituiva certo un’eccezione). La sentenza fu che doveva essere demolito e rimpiazzato da un edificio più tradizionale e rassicurante. Ironia della sorte, il 2007 fu proprio l’anno della scomparsa del suo progettista, che fece in tempo a essere informato della decisione. Sappiamo, dal sito di Wikipedia, che egli era contrario alla demolizione, come anche il celebre critico del «New York Times» Nicolai Ouroussoff, che definì l’edificio una «[…] gorgeous architecture, like all great buildings; it is the crystallization of a far-reaching cultural ideal. Its existence also stands as a powerful reminder of paths not taken, of the possibility of worlds shaped by different sets of values».5

Quella sentenza, però – anche nell’efficiente Giappone, evidentemente, le cose a volte procedono secondo i tempi lunghi cui noi italiani siamo ben più abituati – rimase in stand by per oltre quindici anni. All’approssimarsi dell’esecuzione, vi è stata una gara per accaparrarsi le singole cellule, che sono state tutte vendute. La domanda, nonostante la contrarietà allo smantellamento espressa dal suo creatore (ma quale creatore non si affeziona alla sua creatura?) allora è: non si è forse rispettata l’originaria filosofia metabolista che prevedeva il montaggio e lo smontaggio delle capsule? In fondo le singole cellule, dopo il loro plug-out dalla struttura che le accoglieva, sono state ricollocate in altri luoghi (plug-in) – spazi privati o musei (anche il Beaubourg ne ha acquistata una) o riciclate. No, a mio avviso questa fine certamente non rispetta affatto le intenzioni di allora – se è giusto rispettarle, ma questo è un altro discorso che ci porterebbe lontano, sulla scia della recente, infinita, polemica sulla musealizzazione delle opere illegali della street art innescatasi dopo la mostra bolognese del 2016, Street art. Banksy e co. L’arte allo stato urbano, a cura di Luca Ciancabilla e Christian Omodeo.6 Se c’era una cosa che il movimento delle megastrutture non avrebbe voluto era proprio la musealizzazione: la filosofia che stava dietro a quell’utopia prevedeva la fine della megastruttura, quando quest’ultima non fosse più stata al passo con la vita dei suoi abitanti.7 Come ha scritto Georg Simmel, la tragedia della cultura è data dal conflitto tra “vita” e “forme”: se è impossibile creare qualcosa che non abbia una forma, quest’ultima, con l’andare del tempo imprigiona, soffoca la vita e questa fa di tutto per distruggere quella prigione.8 E basta vedere le foto sul web dell’artista visuale Noritaka Minami di come sono state trasformate le cellule dai loro stessi residenti, rispetto all’arredo base di stampo futurista, per capire quanto la vita vinca sempre sull’architettura, come anche Le Corbusier dovette ammettere riguardo ai suoi edifici della cité Frugès a Pessac trasformati e “traditi” dai loro abitanti («Vous savez, c’est toujours la vie qui a raison, l’architecte qui a tort»9). Il sogno di quegli anni, alla base del principio rivoluzionario di quel movimento internazionale, dal Giappone all’Europa, agli Stati Uniti, era che il manufatto più rigido e fisso che possa esistere, l’architettura, potesse mutare la sua forma rispondendo alle richieste della vita. La sua fine era prevista nel suo stesso statuto di nascita: una megastruttura non può diventare un monumento, nell’ottica dell’ottavo punto del Manifesto de L’architettura futurista, a firma di Antonio Sant’Elia e, certamente ancor più, di Filippo Tommaso Marinetti, datato 1914: «[…] i caratteri fondamentali dell’architettura futurista saranno la caducità e la transitorietà. LE CASE DURERANNO MENO DI NOI. OGNI GENERAZIONE DOVRÀ FABBRICARSI LA SUA CITTÀ».10

L’esecuzione capitale è avvenuta il 12 aprile scorso. Paradossalmente, nonostante la tristezza derivante dalla perdita di un capolavoro dell’architettura degli eroici anni Settanta e nonostante tutti i comprensibili appelli a far sì che l’edificio potesse ancora durare a contrassegnare il paesaggio urbano di una Tokyo dove il concetto di conservazione è ben lontano dal nostro (basti pensare ai templi giapponesi continuamente rifatti e dunque conservati solo nella forma, ma non nella materia), paradossalmente, ripeto, la distruzione della Nakagin Capsule Tower era forse la fine più giusta che i suoi ideatori potessero prevedere e auspicare, consciamente o meno.

Plug-in? Plug-out!

Note:

- Tra gli articoli usciti in occasione della demolizione dell’edificio, segnalo quello di Kyle Chayka, The Life and Death of the Original Micro-Apartments. With the Nakagin Capsule Tower, the architect Kisho Kurokawa had a prophetic vision of buildings and cities that prioritized mobility, 28 april, in The New Yorker [data di ultima visualizzazione: 4 maggio 2022].

Kishō Kurokawa Nakagin Capsule Tower, Tokyo, 1970-1972, modulo abitativo personalizzato, foto Noritaka Minami, 2016 - Come recita il quarto punto dell’elenco stilato da Ralph Wilcoxon, bibliotecario di umanistica presso il College of Environmental Design di Berkeley: «4. Un’intelaiatura strutturale la cui esistenza utile è ritenuta assai più lunga della vita delle unità minori che essa può sostenere», Council of Planning Librarians Exchange Bibliography, Monticello, n. 66, 1968, p. 2, citato in Reyner Banham, Megastructure. Urban futures of the recent past, London, Thames and Hudson, 1976, trad. it. di Renato Pedio: Le tentazioni dell’architettura. Megastrutture, Roma-Bari, Laterza, 1980, p. 4.

Kishō Kurokawa Nakagin Capsule Tower, Tokyo, 1970-1972, modulo abitativo personalizzato, foto Noritaka Minami, 2016 - Come recita, a sua volta, il terzo punto: «3. Un’intelaiatura strutturale nella quale unità strutturali minori (per esempio ambenti, case, o piccoli edifici di altro tipo) possano venir costruite – o addirittura “incastrate” o “agganciate” – dopo essere state prefabbricate altrove», ibid. Come avvenne effettivamente nel caso del Nakagin, dove le celle in acciaio furono realizzate a Osaka e trasportate via ferrovia a Tokyo.

- Cfr. ibid., [capitolo] 4. Il mega-anno 1964, pp. 75-90.

- Future Vision Banished to the Past, 6 July 2009.

- Tenutasi a Palazzo Pepoli, a Bologna, dal 18 marzo al 26 giugno 2016.

- Cosa che fece materialmente Cedric Price, incendiando il modellino del suo celebre Fun Palace, di cui conservò, in una scatola di sigari, pochi frammenti, costituiti da mattoncini di Lego.

Kishō Kurokawa Nakagin Capsule Tower, Tokyo, 1970-1972, modulo abitativo personalizzato, foto Noritaka Minami, 2016 - Cfr. Der Konflikt der modernen Kultur. Ein Vortrag, München-Leipzig, Duncker & Humblot, 1918, passim.

- Citato in Philippe Boudon, Pessac de Le Corbusier. 1927-1967. Étude socio-architecturale, Paris, Dunod, 1969, p. 2.

- Pubblicato da Antonio Sant’Elia come foglio volante l’11 luglio 1914 in occasione della sua mostra della Città futura alla Famiglia Artistica Milanese, poi su «Lacerba», II, n. 15, 1° agosto 1914, pp. 228-231: 230.