Crediti

[La mostra di Elisabetta Benassi, All I remember, rimarrà aperta fino al 31 luglio. Il testo che si presenta è tratto dal catalogo pubblicato da NERO]

di Andrea Cortellessa

Mi dice Elisabetta Benassi che l’origine prima di All I Remember va ricercata in un oggetto che in questa sua ultima opera-mostra, caratteristicamente, non figura. Fra le sue non soverchie attrattive «Pommidoro», ristorante romano del quartiere una volta popolare di San Lorenzo, vanta un assegno non datato ma risalente alla sera del 1° novembre 1975. L’assegno, di undicimila lire, non venne mai incassato, e qualche tempo dopo finì incorniciato sulla parete dove anche adesso fa mostra di sé. Perché, la mattina dopo, le prime pagine dei giornali non parlavano d’altro che della tragica notte appena passata dal suo firmatario. Uno che di firme, nella sua vita troppo breve, ne aveva poste moltissime: e quella lasciata da «Pommidoro» era stata l’ultima. Come si vede la firma, in basso a destra come di prammatica, non è chiarissima; ma chi pagava la cena, quella sera, non aveva certo bisogno di farsi riconoscere. Intanto perché da «Pommidoro» era habitué; e poi perché era Pier Paolo Pasolini.

Mi dice Elisabetta Benassi che l’origine prima di All I Remember va ricercata in un oggetto che in questa sua ultima opera-mostra, caratteristicamente, non figura. Fra le sue non soverchie attrattive «Pommidoro», ristorante romano del quartiere una volta popolare di San Lorenzo, vanta un assegno non datato ma risalente alla sera del 1° novembre 1975. L’assegno, di undicimila lire, non venne mai incassato, e qualche tempo dopo finì incorniciato sulla parete dove anche adesso fa mostra di sé. Perché, la mattina dopo, le prime pagine dei giornali non parlavano d’altro che della tragica notte appena passata dal suo firmatario. Uno che di firme, nella sua vita troppo breve, ne aveva poste moltissime: e quella lasciata da «Pommidoro» era stata l’ultima. Come si vede la firma, in basso a destra come di prammatica, non è chiarissima; ma chi pagava la cena, quella sera, non aveva certo bisogno di farsi riconoscere. Intanto perché da «Pommidoro» era habitué; e poi perché era Pier Paolo Pasolini.

Non sorprende, chi conosca la sua opera, la fascinazione per questo cimelio singolare da parte di Elisabetta. L’icona di Pasolini e i suoi attributi terreni perseguitano la sua immaginazione almeno a partire dal dittico di video del 2000, You’ll Never Walk Alone e Timecode (in entrambi l’artista, nella sua divisa d’ordinanza di Bettagol, interagisce con un sosia di PPP a sua volta fissato nell’iconografia di pertinenza: giubbotto di pelle, jeans e occhiali scuri; nel primo gioca con lui a pallone in uno stadio deserto, nel secondo lo accompagna in moto in una serie di sopralluoghi nelle periferie romane), sino all’Alfa Romeo GT Veloce 1975-2007 – copia perfetta dell’auto usata da Pasolini in quella sua ultima serata romana – installata tre anni fa nell’ipogeo di Palazzo Farnese.

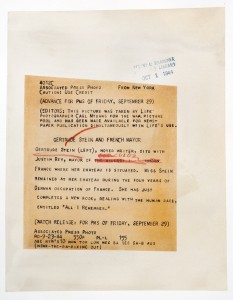

Fra quelle che non figurano, ora, in All I Remember c’è appunto la foto di quest’auto. “Esposto” è bensì il verso, della foto originale scattata il 2 novembre 1975 dall’Associated Press. Dove, stampigliato a caratteri da macchina da scrivere, si legge:

1975 XI 2 17:54

(APPHO 51) Roma, 2 nov. (AP) La macchina di Pier Paolo Pasolini sulla quale è stato fermato Giuseppe Pelosi. Un sott’ufficiale dell’Arma osserva il giubbotto di Pasolini che era all’interno. (AP TELEFOTO) (lt stf broglio) 1975.

Ma queste parole non sono gli unici segni che reca questa immagine (o meglio, questa retro-immagine). Ci sono i timbri di proprietà del giornale che quel giorno acquistò l’immagine, la pubblicò sulle proprie pagine e poi la archiviò, «La Stampa»; c’è un’etichetta adesiva applicata verosimilmente molto tempo dopo, che la istrada verso l’archivio storico; ci sono iscrizioni manoscritte che – in tempi diversi e da mani diverse – la numerano, la classificano e la codificano col proprio soggetto (oggi, in gergo informatico, si direbbe che la “taggano”): pasolini pier paolo appunto. Sempre a mano, verosimilmente “a caldo” invece – per identificare subito gli attori del dramma cui l’immagine fa riferimento, senza però inquadrarli –, il nome di Pasolini e quello di Pelosi sono stati evidenziati cerchiandoli a pennarello.

Ma queste parole non sono gli unici segni che reca questa immagine (o meglio, questa retro-immagine). Ci sono i timbri di proprietà del giornale che quel giorno acquistò l’immagine, la pubblicò sulle proprie pagine e poi la archiviò, «La Stampa»; c’è un’etichetta adesiva applicata verosimilmente molto tempo dopo, che la istrada verso l’archivio storico; ci sono iscrizioni manoscritte che – in tempi diversi e da mani diverse – la numerano, la classificano e la codificano col proprio soggetto (oggi, in gergo informatico, si direbbe che la “taggano”): pasolini pier paolo appunto. Sempre a mano, verosimilmente “a caldo” invece – per identificare subito gli attori del dramma cui l’immagine fa riferimento, senza però inquadrarli –, il nome di Pasolini e quello di Pelosi sono stati evidenziati cerchiandoli a pennarello.

Se l’origine di All I Remember è nell’assegno-reliquia di Pasolini, l’idea a Elisabetta è venuta – come le è consueto, anche in questo caso – rinvenendo delle macchine. Anzi, relitti di macchine (erano entrambe legate a quello spazio spettrale della post-contemporaneità che è lo sfasciacarrozze le due opere con le quali feci la sua conoscenza: i “motomen” del video del 2004 Tutti morimmo a stento, malinconici cyborg uomo-motocicletta rottamati fra mucchi di lamiere; e i magnifici Suoli post-materici, grandi foto riprese in plongée, più o meno nello stesso periodo, di terreni appunto circostanti autodemolizioni in giro per l’Italia): alla Public Library di New York, affascinanti quanto demodées nella loro cigolante analogicità, le microfilm machines per mezzo delle quali si possono visionare gli arretrati dei giornali (quelle della Nazionale di Roma, con cui hanno combattuto per anni gli studenti della mia generazione, ormai sono quasi tutte fuori uso…). Più o meno nello stesso periodo, Elisabetta si è imbattuta nell’archivio di un grande quotidiano, il «San Francisco Chronicle», che anche nella sua versione digitale riporta appunto le indicazioni poste al verso delle immagini depositate.

E sono proprio questi verso – raccolti anche in archivi italiani in un arco di tempo più o meno compreso fra gli anni Venti e i primi Novanta del secolo scorso – ad essere “esposti”, cioè randomicamente visualizzati, dalla macchina da microfilm recuperata e installata da Benassi nei locali del Magazzino di Via dei Prefetti (e che reca il titolo derridiano Memorie di un cieco). L’artista ha poi scelto un certo numero di queste retro-immagini (sintomaticamente, quasi tutte quelle al cui recto figurano automobili…), le ha riprodotte ad acquerello e le ha affisse sulle pareti; mentre un’altra macchina, una lampada Morse, dal fondo dello spazio espositivo ci trasmette un messaggio in codice: che decifrato dà all i remember, appunto.

E sono proprio questi verso – raccolti anche in archivi italiani in un arco di tempo più o meno compreso fra gli anni Venti e i primi Novanta del secolo scorso – ad essere “esposti”, cioè randomicamente visualizzati, dalla macchina da microfilm recuperata e installata da Benassi nei locali del Magazzino di Via dei Prefetti (e che reca il titolo derridiano Memorie di un cieco). L’artista ha poi scelto un certo numero di queste retro-immagini (sintomaticamente, quasi tutte quelle al cui recto figurano automobili…), le ha riprodotte ad acquerello e le ha affisse sulle pareti; mentre un’altra macchina, una lampada Morse, dal fondo dello spazio espositivo ci trasmette un messaggio in codice: che decifrato dà all i remember, appunto.

È abbastanza recente l’uso della parola, da parte di Elisabetta. La sua ultima opera, Telegram from Buckminster Fuller to Isamo Noguchi, Explaining Einstein’s Theory of Relativity esposta a Basilea l’anno scorso, riproduce su un tappeto di vaste dimensioni il testo di un interminabile telegramma mandato dal celebre architetto, nel 1936, a un amico artista in Messico – un’immagine che ricorda senza dubbio l’assegno pasoliniano del 1975. Ma io ricordo soprattutto they live we sleep, esposta alla Quadriennale di Roma nel 2008 (la frase in questione viene ripetuta da una quantità di voci diverse fra loro sfalsate, emesse da centocinquanta megafoni disposti sulla parete in modo da comporre proprio il testo della frase registrata…), e la mostra I Have a Date with Outer Space (un’antenna radio alta circa 12 metri installata l’anno scorso alla Fondazione Merz di Torino, che riceve ed emette un segnale il quale, collegato a dei megafoni, viene amplificato e reso udibile; il segnale consiste in una domanda semplice quanto topica: Che fare?). Le parole di Elisabetta Benassi, insomma, sono sempre messaggi. Attitudine assai inattuale, si direbbe, in un tempo come il nostro in cui incontrastata trionfa l’ideologia della fine-delle-ideologie. Ma i “messaggi” di Elisabetta non sono mai prescrittivi o normativi; sono anzi programmaticamente impraticabili: impossibili da “tradurre” in azione.

Se non in un senso molto particolare: in tutti questi casi all’artista interessa infatti il processo – l’“azione” – che trasforma una scrittura in suono, o una scrittura in immagine, o un’immagine in scrittura. Le retro-immagini di All I Remember sono in questo senso perfettamente biunivoche. Da un lato le scritte poste al verso delle fotografie d’archivio, sia pure elementarmente, “traducono” nel linguaggio verbale le immagini che si trovano al loro recto: come in un “grado zero”, un vertiginoso abbassamento meramente utilitario della millenaria, e nobilissima, tradizione dell’ekphrasis. Sono scritte appunto di servizio, scheletricamente brachilogiche (tranne divertenti eccezioni che si leggono come casuali microracconti), spesso prive di interpunzione; talora recano marche dialettali o, altrettanto negligenti, improvvise quanto incongrue pointes lessicali. Sono insomma senza autore (così come quasi sempre è omesso il nome del fotografo, di chi ha ripreso l’immagine che si trova al recto): scritte – si direbbe – direttamente dalla realtà. Dall’altro lato, però, queste stesse scritte – soprattutto in virtù della sovrapposizione a palinsesto di parti vergate a mano, timbri policromi, etichette dattiloscritte – a loro volta acquistano un evidente statuto di immagine: e infatti, ricodificate manualmente dal calligrafo acquarellista, vengono esposte come tali.

Se non in un senso molto particolare: in tutti questi casi all’artista interessa infatti il processo – l’“azione” – che trasforma una scrittura in suono, o una scrittura in immagine, o un’immagine in scrittura. Le retro-immagini di All I Remember sono in questo senso perfettamente biunivoche. Da un lato le scritte poste al verso delle fotografie d’archivio, sia pure elementarmente, “traducono” nel linguaggio verbale le immagini che si trovano al loro recto: come in un “grado zero”, un vertiginoso abbassamento meramente utilitario della millenaria, e nobilissima, tradizione dell’ekphrasis. Sono scritte appunto di servizio, scheletricamente brachilogiche (tranne divertenti eccezioni che si leggono come casuali microracconti), spesso prive di interpunzione; talora recano marche dialettali o, altrettanto negligenti, improvvise quanto incongrue pointes lessicali. Sono insomma senza autore (così come quasi sempre è omesso il nome del fotografo, di chi ha ripreso l’immagine che si trova al recto): scritte – si direbbe – direttamente dalla realtà. Dall’altro lato, però, queste stesse scritte – soprattutto in virtù della sovrapposizione a palinsesto di parti vergate a mano, timbri policromi, etichette dattiloscritte – a loro volta acquistano un evidente statuto di immagine: e infatti, ricodificate manualmente dal calligrafo acquarellista, vengono esposte come tali.

Quello che prosegue e precisa Elisabetta Benassi, con All I Remember, è insomma un lavoro di archeologia dell’immagine. Non solo nel senso che materialmente sono immagini d’archivio quelle che “ripesca” (un assegno del ’75, un telegramma del ’36, delle foto di repertorio dell’“era analogica”… le immagini realizzate oggi non vengono più depositate in forma cartacea, e anche i miliardi di immagini presenti in archivio gradualmente verranno trasportate tutte in formato digitale: non sempre, fra l’altro, avendo cura di riprodurre nel nuovo medium anche il verso originario… l’immagine più recente, fra quelle di All I Remember, è una telefoto del primo attentato al World Trade Center di New York, del 1993…) – ma soprattutto perché, mostrandone gli indici temporali, Elisabetta mette a nudo lo statuto anacronistico di ogni immagine.

Con la Storia, ormai dovremmo saperlo bene, l’immagine ha un rapporto dialettico. Da un lato essa può documentarla, la Storia, sino a elevarsi – in determinate circostanze e usando determinate precauzioni – allo statuto di prova. Avendo a che fare col caso fra tutti più delicato e controverso, quello delle immagini che testimoniano della Shoah, Clément Chéroux ha una volta usato proprio la metafora (che però è in gran parte riconducibile alla lettera) del retro dell’immagine: per sottolineare quanto sia importante, davanti a un’immagine che si voglia utilizzare quale “fonte” documentaria, ricostruire il contesto in cui essa è stata originariamente realizzata. Informazioni per solito disponibili appunto al verso della foto, sotto forma di tracce (didascalie, visti di censura, bolli d’archivio, filigrana della carta).

Ma le immagini hanno il potere di fare la storia anche in un altro senso: poiché la nostra memoria di determinati avvenimenti è contrassegnata da alcune particolari immagini, e non da altre. Fare la storia, in questo caso, significa avere un effetto reale sulla memoria, e dunque sulla mentalità collettiva. Cioè produrre effetti storici reali. Quanto questo circuito possa essere perverso (ma anche quanto possa conoscere una sorta di autenticità di secondo grado) ce lo ha mostrato da ultimo il film di Clint Eastwood, Flags of Our Fathers, che racconta la storia di una delle più celebre (e artefatte) immagini di guerra di tutti i tempi: la foto, scattata da Joe Rosenthal, dei marines che innalzano la bandiera a stelle e strisce sul Monte Suribachi, nel corso della sanguinosa battaglia di Iwo Jima, sul fronte Pacifico della Seconda guerra mondiale.

Ma le immagini hanno il potere di fare la storia anche in un altro senso: poiché la nostra memoria di determinati avvenimenti è contrassegnata da alcune particolari immagini, e non da altre. Fare la storia, in questo caso, significa avere un effetto reale sulla memoria, e dunque sulla mentalità collettiva. Cioè produrre effetti storici reali. Quanto questo circuito possa essere perverso (ma anche quanto possa conoscere una sorta di autenticità di secondo grado) ce lo ha mostrato da ultimo il film di Clint Eastwood, Flags of Our Fathers, che racconta la storia di una delle più celebre (e artefatte) immagini di guerra di tutti i tempi: la foto, scattata da Joe Rosenthal, dei marines che innalzano la bandiera a stelle e strisce sul Monte Suribachi, nel corso della sanguinosa battaglia di Iwo Jima, sul fronte Pacifico della Seconda guerra mondiale.

Non è ovviamente un caso che l’arte contemporanea abbia riflettuto in profondità, negli ultimi decenni, sull’uso delle immagini storiche. Sin dai primi anni Sessanta Gerhard Richter ha collezionato come objets trouvés fotografie, stampe, vecchi album di famiglia; e progressivamente con questi materiali ha realizzato uno degli assoluti capolavori del tardo Novecento, Atlas: che non manca di “documentare” (fra molte, debite virgolette) gli episodî-chiave della memoria collettiva tedesca, dal nazismo al terrorismo degli anni Settanta. Ma rispetto a quest’uso per così dire frontale, per quanto sensibile e accorto, con All I Remember Elisabetta Benassi compie un’operazione esattamente inversa.

Materialmente mostrandocene l’indice temporale viene restituita fisicità, corporeità all’immagine: in questo modo contraddicendo (o almeno complicando) la vulgata postmodernista, di matrice sontaghiana e baudrillardiana, secondo la quale la pervasività, e la progressiva istantaneità, nella circolazione delle immagini ha avuto l’effetto di spettralmente sostituirle ai loro referenti reali. Ci dice insomma Elisabetta: se davvero le immagini sono fantasmi – e non c’è dubbio che lo siano – esse sono però fantasmi materiali, tridimensionali (il loro spessore è minimo ma effettivo). Nello stesso tempo, tuttavia, ci mostra altresì che l’indice temporale delle immagini non è affatto univoco; il loro percorso, mai lineare. Esso è al contrario stratificato, dialettico, multiprospettico. Le serie di timbri sovrapposti (che nell’uso degli archivi iconografici dei quotidiani indica le successive pubblicazioni della medesima immagine sullo stesso giornale) visualizza materialmente, icasticamente, lo statuto anacronistico dell’immagine – direbbe Georges Didi-Huberman. Ogni immagine storica si rivela insomma un’immagine dialettica: che sovrimprime più prospettive temporali – quella della sua realizzazione e quelle delle sue riletture a distanza – facendo spesso, dal loro incontro, sprizzare scintille.

In questo modo, a partire da un archivio di macchine (in fondo ogni fotografia si può leggere come residuo dell’operato di una macchina: quella che l’ha scattata), Elisabetta ha finito per realizzare quella che da sempre è la più desiderata e temuta delle macchine: la macchina del tempo. Una macchina, cioè, che ci mostra come funziona il tempo. Spesso, come mostra All I Remember, anacronisticamente (cioè fantasmaticamente) retro-agendo. È sintomatico il titolo scelto da Elisabetta per questa sua opera-esposizione: che ha tratto da un’opera annunciata da Gertrude Stein in un suo pubblico incontro documentato da una delle immagini (e anzi citato appunto nella didascalia riportata al suo verso), ma che non corrisponde a nessuna delle opere effettivamente poi pubblicate dalla scrittrice americana. Allo stesso modo, delle immagini della Storia – a volte celeberrime, altre più defilate per non dire “nascoste” – noi qui non abbiamo altro che il verso. Ma in questo modo, di quelle immagini, crediamo di sapere molto più che se le vedessimo una volta di più riprodotte.

In questo modo, a partire da un archivio di macchine (in fondo ogni fotografia si può leggere come residuo dell’operato di una macchina: quella che l’ha scattata), Elisabetta ha finito per realizzare quella che da sempre è la più desiderata e temuta delle macchine: la macchina del tempo. Una macchina, cioè, che ci mostra come funziona il tempo. Spesso, come mostra All I Remember, anacronisticamente (cioè fantasmaticamente) retro-agendo. È sintomatico il titolo scelto da Elisabetta per questa sua opera-esposizione: che ha tratto da un’opera annunciata da Gertrude Stein in un suo pubblico incontro documentato da una delle immagini (e anzi citato appunto nella didascalia riportata al suo verso), ma che non corrisponde a nessuna delle opere effettivamente poi pubblicate dalla scrittrice americana. Allo stesso modo, delle immagini della Storia – a volte celeberrime, altre più defilate per non dire “nascoste” – noi qui non abbiamo altro che il verso. Ma in questo modo, di quelle immagini, crediamo di sapere molto più che se le vedessimo una volta di più riprodotte.

Uno degli aspetti più perturbanti di questo funzionamento delle immagini nel tempo è il suo legame col denaro. (Per questo forse Elisabetta indica, quale primo “seme” concettuale e insieme materiale di All I Remember, l’assegno di Pasolini: oggetto che lega insieme scrittura e immagine, ma anche tempo e denaro. Cioè vita e morte. E allora ci si ricorda di una sua opera del 2006 dal titolo che ne capovolge, inverandolo, uno famoso di Céline: La vie à crédit.) Scorrendo i verso allineati dalla sua macchina per microfilm, si nota infatti il ricorrere di una scritta-standard, watch your credit. La scritta intende ricordare, a chi utilizzerà quell’immagine, di citare il fotografo o l’agenzia alla quale essa appartiene; e soprattutto di corrispondere, per ogni utilizzo, il compenso pattuito. (In altri casi lo stesso senso hanno espressioni sinonimiche, come courtesy o il logo ©.)

La parola credito acquista così un valore molteplice quanto rivelatorio. Da un lato essa attribuisce un’origine, il codice di appartenenza in cui si traduce l’indice storico: quell’immagine appartiene a X in quanto è stato X a scattarla, o comunque l’entità X ne rivendica i diritti. Dall’altro essa rinvia al valore di quella immagine: valore storico (infatti contrassegnato e a più riprese convalidato dall’indice storico delle scritte riportate al suo verso) e, di conseguenza, valore di mercato. Ma infine, e rimontando l’etimologia, la parola credito si riferisce al nostro credere, a quell’immagine: al credito, appunto, che siamo portati ad attribuirle. Quello che impietosamente ci mostra All I Remember è che noi “crediamo” a un’immagine appunto per la sua storicità, per il suo annodarsi con gli eventi in una relazione dialettica; ma anche per il suo valore d’uso, cioè di mercato. Il quale fa sì che quell’immagine venga riprodotta un numero imprecisato di volte.

La parola credito acquista così un valore molteplice quanto rivelatorio. Da un lato essa attribuisce un’origine, il codice di appartenenza in cui si traduce l’indice storico: quell’immagine appartiene a X in quanto è stato X a scattarla, o comunque l’entità X ne rivendica i diritti. Dall’altro essa rinvia al valore di quella immagine: valore storico (infatti contrassegnato e a più riprese convalidato dall’indice storico delle scritte riportate al suo verso) e, di conseguenza, valore di mercato. Ma infine, e rimontando l’etimologia, la parola credito si riferisce al nostro credere, a quell’immagine: al credito, appunto, che siamo portati ad attribuirle. Quello che impietosamente ci mostra All I Remember è che noi “crediamo” a un’immagine appunto per la sua storicità, per il suo annodarsi con gli eventi in una relazione dialettica; ma anche per il suo valore d’uso, cioè di mercato. Il quale fa sì che quell’immagine venga riprodotta un numero imprecisato di volte.

Al plurale, per un italiano, l’espressione crèditi ha, infine, un senso ancora ulteriore. Proprio quando siamo più deboli, e cioè nel momento in cui crediamo, prestiamo credito a una certa immagine, essa ci invita a credere in noi stessi. La pubblicità, si sa, è l’anima del commercio. Se infatti per caso venissimo a dubitare di quest’ultimo e fondamentale credito, saremmo tenuti a fare – «con un terrore di ubriaco» – quello che nessuna macchina del tempo ancora ci consente di fare: guardare al verso di noi stessi.

I commenti a questo post sono chiusi

bello, una di quelle cosa che mi fa pensare che gli oggetti come la carta non moriranno mai

giusto per ricordare cosa dà credito alla nostra vita ai nostri segreti ricordi

grazie a Pinto per il post

c.

Voglio aggiungere che, se Andrea compie da par suo una stupefacente analisi degli elementi che compongono la poetica dell’artista, resta tuttavia necessariamente fuori dal testo, a mio avviso perché non-esprimibile, la forza lirica di queste opere, quella specie di silenzio che instaurano nella mente dell’osservatore, abbacinato dalla percezione di qualcosa, forse del Tempo, forse dalla inconsapevole e forzata presa d’atto del progressivo fluire dell’oblio umano sull’evento umano… Insomma, davvero non so dire. Vedere per credere.

Sapendo che Pommidoro era una trattoria, che quella sera PPP non toccà cibo e che 11.000 £ = 100 €, viene spondantea la domanda: ma quanto mangiò Pelosi?

@ G.P.

La cenda da Pommidoro non fu con Pelosi. A inizio serata PPP cena da Pommidoro, poi incontra Pelosi a Termini e lo porta con sé a una seconda ultima cena, dove lui non tocca cibo, al Biondo Tevere sulla via Ostiense.