Storia per Enrique Vila-Matas, scrittore

di Giovanni Dozzini

Ho come l’impressione che a Enrique Vila-Matas, il vertiginoso scrittore spagnolo, la storia che sto per raccontare, con i suoi molteplici intrecci tra letteratura e vita, piacerebbe moltissimo. Intendiamoci, non è che significhi molto. E con ciò intendo dire che non si tratta di una di quelle vicende che reclamano attenzione per il semplice fatto di apparire così come appaiono alla totalità della gente, vicende fatte di accadimenti che si susseguono e trambusti ed eclatanti passioni o sentimenti. Questa storia, che è una storia vera, ha un suo valore solo nel momento in cui le si dà una lettura determinata, dipendente da chi la dà e da come sia arrivato ad avere a che fare con essa. Insomma, caro Enrique, autore amato e guardato sempre con un po’ di sospetto, io te la vorrei dedicare. Anzi, raccontare.

Il perché è presto detto. L’altro giorno, ovvero un giorno di non molto tempo fa, ero in una libreria di Perugia, la mia bella e sonnolenta città. Una libreria particolare, per me e non solo per me: là si vendono libri usati, e da queste parti posti del genere ne esistono pochi, innanzitutto; e poi il padrone, un giovane uomo gentile dalla folta barba nera e dai capelli d’argento, è un mio buon amico. Ebbene, ricordo una serata di qualche anno or sono trascorsa, a onor del vero in piccola parte, a parlare di te, Enrique, proprio con Francesco. Ce ne stavamo a sorseggiare i nostri cocktail in un locale notturno del Lago Trasimeno, a una quarantina di chilometri da qui, sotto un tettuccio di cannine e con il concerto che non si decideva a cominciare, e non so più come siamo finiti a discutere del grandioso Vila-Matas, di un tuo libro letto di recente che poteva essere quello sulla impossibilità di voler scrivere (1) o quell’altro su Parigi (2).

Così – non ci conoscevamo poi da molto, allora – da quel momento seppi che alla sua faccia e al suo nome avrei sempre potuto collegare non solo l’amore per la letteratura, che senza dubbio potevo già sospettare, ma anche l’amore per la tua letteratura, cosa a dire il vero piuttosto rara, in Italia, o meglio nell’Italia di qualche anno fa. Sarebbe trascorso parecchio tempo prima che Francesco decidesse di aprire una libreria dell’usato in una delle strade principali e più ripide del centro storico della nostra città, e nel frattempo ci sarebbe capitato di tornare a parlare di te, ogni tanto. Poi la libreria arrivò, lui la chiamò Bardamu (3), e naturalmente cominciai a frequentarla anche se non così spesso, dato che il mio lavoro di recensore mi imponeva di leggere pressoché esclusivamente libri appena usciti e allo stesso tempo mi permetteva di averli gratuitamente – in pratica aveva annichilito la mia attività di acquirente librario.

La Bardamu è una bella libreria, Enrique, e se mai ti capitasse di venire a passare un po’ di giorni qui, ti consiglio di farci un salto, magari per finire a scriverne, poi, come hai fatto della Bernat di Barcellona nel tuo ultimo, notevole, romanzo (4). E come se non bastasse appesa alla parete dietro alla postazione in cui di solito stanno seduti Francesco o la sua ragazza, la adorabile Betta (5), tra la ventina di altre fotografie scaricate da Internet («Forse non potevo neanche farlo»: e invece sì, Francesco, certo che sì!) troveresti anche la tua. Scattata qualche anno fa, in bianco e nero, che ti immortala con i tuoi soliti occhi da diavolo buono, la tua fronte sterminata, la tua nostalgia di non essere lì a guardarti in faccia come risulta così facile fare a tutti gli altri. Sei in buona compagnia: un po’ più su c’è Bolaño, preso di tre quarti, un po’ più in là il vecchio, emaciato, Poe, e in cima i letterati nazionali, Pavese, Ungaretti, e poi Gary, Baudelaire, quel mezzo strabico di Marías, che pure un po’ ti somiglia. Allora, Enrique, in un anno avrò messo piede dentro alla libreria Bardamu una decina di volte, quasi mai con l’intenzione di comprare seriamente un libro, per poi uscirne quasi sempre con in mano almeno uno. Ecco una piccola lista degli altrui scarti letterari che mi sono portato a casa: Tabucchi, Faulkner, Toni Morrison, Roth (Philip), I.B. Singer (6). Lo so, niente male, e infatti una caratteristica di questa libreria dell’usato è che pur non essendo enorme, tutt’altro, nei suoi scaffali si possono trovare quasi solo libri buoni o eccellenti, a volte anche fuori commercio. Di Toni Morrison, per esempio, ci sono sempre svariati titoli, così come di Bellow, che ormai non si trova più – fatta forse eccezione per Herzog e Il re della pioggia – nemmeno in Feltrinelli. Naturalmente non è il genere di libreria in cui andare a cercare un libro ben preciso, perché con tutta probabilità quel libro lì non lo si troverà. Non bisogna scegliere, ma farsi scegliere: e sono sempre sorprese graditissime.

Poi c’è la curiosità. Perché qualcuno deve essersi sbarazzato di un certo libro? Esistono molteplici motivi possibili, non infiniti come i casi della vita ma quasi. Il più delle volte, forse, si tratta di doppioni: te l’hanno regalato ma tu ce l’hai già, oppure l’hai comprato senza sapere, o ricordare, che una copia fa già bella mostra di sé nella tua libreria, retaggio di un passato remoto o del patrimonio di tua moglie o della persona che vive con te. Oppure c’è dell’altro, c’è disprezzo dovuto ad altro disprezzo, magari quello nei confronti del tizio che te l’ha regalato, o ancora meglio di quello che l’ha scritto – in questo caso il disprezzo potrebbe essere maturato successivamente al momento in cui tu hai comprato o letto quel libro, succede molto spesso che uno scrittore cambi radicalmente idee e modi di scrivere e finisca per rendersi inviso ai suoi vecchi lettori. O ancora, ma questa che a qualcuno potrebbe sembrare la ragione più ovvia a me appare come la più inconcepibile, l’hai letto e t’è piaciuto talmente poco da volertene liberare. Si potrebbe continuare a lungo, con le supposizioni, ma non si renderebbe onore alla realtà, che senza dubbio, come sempre, prevede opzioni al di là della comune e non comune immaginazione. Prendendo in mano un qualsiasi volume ospitato nella bella libreria del mio amico Francesco, quindi, per me è inevitabile chiedermi chi l’abbia posseduto, se l’abbia letto e perché l’abbia dato via. Però una volta Francesco, o forse è stata Betta, m’ha spiegato che solitamente i libri arrivano in stock, reduci da biblioteche private in vie di smantellamento causa decessi o rimbambimenti o traslochi, oppure completamente anonimi. C’è un piccolo mercato sotterraneo, alle spalle di quello che vediamo nella sua bottega di via dei Priori, da robivecchi della carta stampata, che è fatto di molti canali e molti snodi. Il più delle volte, quindi, risalire al precedente proprietario di un certo libro è pressoché impossibile.

Per questo, quando l’altro giorno mi sono imbattuto in una copia appena sgualcita di quello che reputo uno dei più formidabili romanzi mai scritti nell’intera storia della letteratura, ho sussultato. Proprio all’inizio del ripiano più comodo da sfogliare, sulla sinistra, più o meno all’altezza del mio petto, c’era Il tamburo di latta, nella stessa edizione economica color ocra della Feltrinelli che mi accompagnò per buona parte di una delle estati della mia gioventù. Lo ricordo appoggiato sui tavoli della biblioteca della facoltà di giurisprudenza, quel libro giallo, lo ricordo sulle mie ginocchia nude mentre me ne sto stravaccato su una panchina dei giardinetti dell’università, lo ricordo sul letto sfatto di un ostello di Trieste o di Praga. Il vecchio Günter, il vecchio Oscar, il vecchio giovane-me! Com’era possibile che qualcuno fosse stato così impudente da rivenderlo? Ho preso in mano quel libro, e come sempre ho avuto la tentazione insensata di comprarlo, non per rimediare all’oltraggio ma per semplice, compulsiva e rassicurante attrazione, o forse, ancor meglio, per familiarità: era lui, lo conoscevo bene, lo amavo a tal punto. Me lo sono rigirato tra le mani, senza aprirlo, senza sfogliarlo, e tenendo gli occhi fissi sulla copertina, sul piccolo e geniale Oscar Matzerath immortalato – stilizzato in rosso – nell’atto di suonare il suo poderoso tamburo, ho farfugliato qualcosa all’indirizzo di Betta, che se ne stava seduta al solito posto, sotto i ritratti degli scrittori – Francesco, come capita spesso, era in giro a cercare mercanzia. Qualcosa di poco comprensibile, in effetti, qualcosa del tipo «Non m’azzardo nemmeno a chiederti chi possa avervi venduto questo libro», tant’è che lei, Betta, non ha capito. Poi è stata interpellata da una cliente, un altro ne è entrato, e io ho rimesso a posto Grass allontanandomi e scotendo la testa, deciso ad andare oltre, indignato ma flebilmente, come flebilmente non si può non essere qualsiasi cosa che si è nei giorni sotto Natale. Quando siamo rimasti più o meno soli, però, tempo un paio di minuti, la gentile Betta m’ha interrogato su cosa stessi cercando di dirle poco prima, e a quel punto non ho avuto scelta. Sono tornato al cospetto del Tamburo, l’ho preso di nuovo in mano e ho ripetuto, stavolta scandendo con più convinzione, la mia osservazione. Aggiungendo ciò che immaginavo entrambi dessimo per scontato: «Dato che, come tutti gli altri, anche questo libro verrà da uno stock, da chissà dove». È a quel punto che la faccenda ha preso una piega inaspettata. Perché no, m’ha detto Betta, si dava il caso che in questo caso lei sapesse benissimo chi fosse la persona da cui provenisse il libro. Ah! L’identità del lettore ingrato o fallato che aveva rigettato uno dei massimi capolavori della narrativa europea e mondiale del secondo Novecento a quanto pareva era a portata di mano. «Quindi?», ho chiesto io. «Una donna», ha risposto Betta. Bene, questo era già qualcosa. Una donna, perché alle donne una scrittura esasperata e oscena come quella di Grass potrebbe non piacere, in effetti, anche se non credo di avere mai avuto notizia di una donna che abbia mai provato a leggere Il tamburo di latta, intendo dire di una donna con cui io abbia avuto a che fare in qualche modo. So di donne che hanno cominciato a leggere Saramago senza riuscire ad andare avanti, e di donne che hanno cominciato a leggere Bellow senza riuscire ad andare avanti. Ma Grass, Grass, non lo so. Ricordo piuttosto un racconto contenuto in una raccolta di un altro scrittore spagnolo, Pablo d’Ors, prete a tempo perso, in cui Milan Kundera e Grass si ritrovavano per un convegno in un ex convento slovacco a parlare di libri, ammalarsi e farsi blandire o addirittura sedurre dalle partecipanti (7). Il genere di finzione meta-letteraria che piace tanto anche a te, Enrique, questa di d’Ors, spagnolo o non spagnolo, prete o non prete: e insomma il suo Grass possedeva un appeal non indifferente nei confronti del gentil sesso, a dire il vero ben maggiore rispetto a quello del povero e tormentato Kundera.

In ogni caso, tornando alla mia storia, se nel frattempo Betta non fosse stata sequestrata da un’altra coppia di clienti avrei affondato il colpo costringendola a rivelarmi qualcosa in più su quella rivenditrice infausta, anche se il segreto professionale, insomma, forse glielo avrebbe impedito, forse m’avrebbe negato ogni genere di soddisfazione. Ma il sequestro era in atto, e ciò che feci, e tutto sommato è singolare che non lo avessi ancora fatto, allora fu aprire il libro, perché magari sul frontespizio avrei trovato una dedica proprio come mi era capitato per il Requiem di Faulkner del ’62, poche righe forbite e direi di circostanza vergate dalla penna di un certo assisano vissuto mezzo secolo addietro. E la dedica c’era, la dedica c’era! Ho pensato che Grass, se solo avesse saputo qualcosa di quella storia, in quel momento avrebbe voluto essere nei miei panni, e contestualmente ho pensato anche che storie di quel tipo si dovevano essere ripetute perlomeno decine se non centinaia di volte, in ogni parte del mondo, dal momento in cui il Tamburo era stato dato alle stampe (8): una libreria dell’usato, quel libro dato indietro, e una dedica da leggere. Ho pensato tutto nella frazione infinitesimale di secondo che mi è occorsa per mettere a fuoco quelle parole scritte di sbieco appena sotto l’intestazione della collana della Feltrinelli (9), guarda caso l’editore della maggior parte delle traduzioni italiane di Vila-Matas (10), con una biro blu. In corsivo minuto e nervoso, a tratti sgangherato – nel senso che alcune lettere erano staccate dal resto delle parole a cui appartenevano. In realtà la prima cosa che ho pensato dopo aver smesso di pensare a Grass e alla schiera di copie usate del suo libro migliore finite nelle mani di banali avventori come me è stato che la dedica, intesa nella sua morfologia complessiva, nel suo impatto visivo, aveva qualcosa di insolito. Ma non mi sono domandato seriamente di cosa si trattasse: perché stavo già leggendola, di fatto, e così l’ho letta. Per sconfiggere il “nulla” – recitava così – che dilaga nell’. Poi veniva una parola che non riuscivo a comprendere, una parola di una decina di lettere, un po’ meno, che iniziava con una i e finiva con quella che probabilmente era una e. Quindi continuava così: del sonno. A capo: da Paola (11) a me stessa con tanto amore.

L’anomalia visiva, perciò, stava nell’assenza di una firma isolata in calce. Ma l’anomalia sostanziale, enorme e inattesa, stava proprio nella presenza di un tipo così particolare di firma: la tizia quel libro se l’era regalata da sola. «Oh», ho detto allora sollevando la testa e lo sguardo, che suppongo fosse tra il gongolante e il sardonico, in direzione di Betta. «Adesso capisco». E poi ho dato voce alla dedica, mugugnando qualcosa al posto della parola che non si riusciva a intendere. Ora, confesso di non ricordare se ho aggiunto o meno ciò che senza dubbio ho immediatamente pensato: adesso capisco, questa Paola ha dato indietro Il tamburo di latta perché questa Paola è una donna che scrive dediche a se stessa sui frontespizi dei libri che compra per se stessa. Perché questa Paola, con tutta evidenza, è pazza. Betta ha sorriso, ma non si è mostrata disposta ad aggiungere dettagli sulla personalità della signora, ancorché ne conoscesse sicuramente parecchi. Il fatto però è un altro: dire pazza è dire troppo, dire normale, oltre che sciocco, è dire poco. Qualche motivo più o meno recondito, in un giorno più o meno particolare della sua vita, aveva spinto quella donna a comperare un libro di cui doveva aver sentito parlare da qualcuno e da qualche parte in modo tale da pensare che potesse rappresentare un toccasana per se stessa e per certi suoi problemi legati al sonno, e a vergare di proprio pugno una dedica a se stessa su quella pagina bianca. Una parentesi doverosa, a questo punto. Perché è chiaro che ogni scrittore che si rispetti, che si tratti di Vila-Matas o Grass o chiunque altri, non potrebbe lasciarsi scappare la ghiotta occasione di speculare e indagare su questa faccenda della parola incomprensibile. Una parola dalla quale sarebbe in grado di far dipendere le sorti di un intero romanzo, se non del mondo. C’è, o almeno c’era, un “nulla” che dilaga da qualche parte nel sonno della signora Paola, ma a quanto pare non riusciremo mai a sapere quale sarà, questa parte. La decifrazione più plausibile, a livello calligrafico, sembrerebbe essere “idrozone”, termine che naturalmente non esiste, non vuol dire nulla. Io potrei mettermi a comporre ipotesi alternative a partire da questo riferimento, adesso, ma dove finirebbe per portarmi? Non sono io quello che scriverà un romanzo sul tassello mancante della dedica di Paola, la donna, presumibilmente perugina, dedita alla compravendita di edizioni economiche del Tamburo di latta di Günter Grass, io sono solo quello che racconta un episodio della propria esistenza che si è intersecato, a distanza di oltre un decennio, con un episodio dell’esistenza di tale donna. E ciò che mi preme è che dopo essersi comprata e regalata quel libro, per qualche altro motivo quel libro non le era piaciuto quanto aveva sperato, l’aveva annoiata, o forse – semplicemente – non aveva funzionato, il suo sonno aveva continuato a essere problematico, il suo umore amaro come non dovrebbe dopo un bel regalo, per quanto tutt’altro che sorprendente. E così l’aveva rivenduto. Ma quando era successo tutto ciò? Ed è qui che torna in gioco Vila-Matas, ecco che c’entri di nuovo tu, estimado Enrique. Perché in fondo alla dedica campeggiava anche una data, tutt’altro che insignificante. Non tanto per l’anno – era il 2000, porta del secolo e del millennio, ma vabbè – quanto per il giorno e il mese: 16 di giugno. «Ovvero?», m’ha chiesto Francesco quando un paio di giorni più tardi sono ripassato in libreria quasi con l’unica ragione di farglielo notare. Ovvero il Bloomsday, ovvero il giorno in cui ebbe luogo, nell’anno di grazia 1904, l’intera vicenda che riempie le mille pagine (12) dell’Ulisse di Joyce, e che da oltre sessant’anni (13) viene rievocato per le vie di Dublino con iniziative di vario genere che per lo più si svolgono ricalcando le peregrinazioni di Leopold Bloom in quel giorno di tarda primavera di inizio Novecento.

Ebbene, Vila-Matas? Tu lo sai, Enrique, e non sei il solo a saperlo: lo scrittore catalano – tu – è – sei – uno dei membri fondatori di un singolare organismo chiamato Ordine del Finnegans (14), nato nel 2008 avendo come «unico proposito la venerazione del romanzo Ulisse di James Joyce» (15). I soci, o “cavalieri”, si impegnano a presentarsi, “indefectibilmente”, a Dublino il 16 giugno di ogni anno per il Bloomsday, in una giornata che finisce laddove l’Ulisse comincia, ossia sulla Torre Martello, con la lettura di alcuni frammenti. Contestualmente, previo giuramento solenne, viene nominato un nuovo cavaliere – uno all’anno -, così al momento i cavalieri sono una decina, tutti scrittori, tra i quali alcuni lettori italiani conosceranno almeno l’elegante andaluso Antonio Soler (16). Letture, giuramenti, sortite al pub, rituali vari: un ordine letterario-cavalleresco in piena regola con un motto davvero corroborante che coincide con l’ultima frase del capitolo sesto del romanzo: «Thank you! How grand we are this morning!» (17).

Perciò la signora Paola, non riesco a immaginare nemmeno lontanamente il perché né cercherò di saperlo grazie ai buoni uffici di Betta e Francesco, a questo punto, scelse di comprarsi e regalarsi e ricevere – si suppone – l’edizione economica del Tamburo di latta di Günter Grass il 16 di giugno del 2000, giorno del giorno di Leopold Bloom, in altre parole giorno dell’Ulisse, ossia il romanzo che forse più di ogni altri ha cambiato il modo di intendere le possibilità della letteratura nel ventesimo secolo. Forse potrebbe essere un documento interessante, per l’archivio dell’Ordine, forse, se solo non avessi convinto il mio amico Francesco, libraio, a tutti gli effetti già suo legittimo proprietario, a comprare quel libro e a regalarselo per eleggerlo a prima lettura del nuovo anno, forse potrei comprarlo io, e farlo avere in qualche modo a Vila-Matas, a te, Enrique – un cimelio, un omaggio, un feticcio, un monito. Forse potrei convincere Francesco a fartene dono, ma non prima di averlo letto: ne sarebbe felice – avere a che fare direttamente con te, dopo i libri letti e amati e dopo la foto appesa sopra la sua testa nel suo locale di via dei Priori -, ne sarebbe felicissimo. Staremo a vedere, Enrique. Ora gli lascio tutto il tempo che gli serve. Ora cerco la tua mail, che devo avere per forza da qualche parte, dato che proprio via mail t’ho intervistato già due volte per conto del giornale su cui scrivo di libri da più di cinque anni, e comincio sul serio a raccontarti questa piccola storia di parole e coincidenze, questo piccolo frammento di letteratura minuta capitatomi per puro caso tra le mani.

NOTE

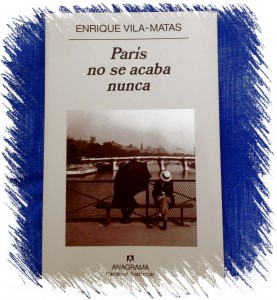

1. Bartleby e compagnia (Feltrinelli, 2002).

2. Parigi non finisce mai (Feltrinelli, 2006).

3. Fedinand, il protagonista di Viaggio al termine della notte di Louis-Ferdinand Céline.

4. Un’aria da Dylan (Feltrinelli, 2012).

5. Avrei potuto usare dei nomi di finzione, ma ho preferito lasciare quelli veri. Questa scelta dipende proprio da quella di Vila-Matas in Un’aria da Dylan: nel romanzo la titolare della libreria Bernat, Montse Serrano, è esattamente la Montse Serrano titolare della libreria Bernat di Barcellona, in carrer Buenos Aires 6. Stesso corpo, stessi pensieri, stessi sentimenti. E stesso nome.

6. Per l’esattezza: il delizioso e meta-letterario (e molto adatto a una bibliografia laterale del vilamatismo) Autobiografie altrui (Feltrinelli, 2002), un’edizione del 1962 di Requiem per una monaca (Mondadori), l’edizione economica di Amatissima (Frassinelli, 1996), Il grande romanzo americano pubblicato da Editori Riuniti nel 1982 e al momento fuori commercio e una versione de Il mago di Lublino apparentemente edita da ignoti (e con tanto di clamoroso refuso tipografico in bandella: «…Sul punto di abbandonare la fedele moglie Ester per fuggire iln Italia…»); in realtà spulciando nel colophon si evince che si tratta di una “Edizione CDE spa – Milano su licenza Corbaccio”.

7. Il titolo del libro è Il debutto (Aisara, 2012), il titolo del racconto è L’amante slovacca.

8. Era il 1959.

9. Universale Economica Feltrinelli.

10. Gli altri editori italiani che nel corso degli anni hanno tradotto e pubblicato Enrique Vila-Matas sono Sellerio, Nottetempo, Alet e Voland.

11. Qui eccepisco alla regola dei nomi autentici. Perché la donna a cui il nome appartiene potrebbe leggere questo scritto, un giorno o l’altro, e sospetto che non sarebbe felice di trovarsi pubblicizzata in un modo tale. Ho scelto Paola, quindi, che a mio avviso è un nome parente di quello vero: soprattutto a livello temporale, perché quella donna è nata in un momento storico in cui avrebbe potuto chiamarsi anche Paola ma non, per dire, Caterina, o Melissa, e nemmeno Chiara, probabilmente.

12. 1040, per l’esattezza; mi riferisco all’edizione economica Mondadori, con traduzione di G. De Angelis, che ho letto io.

13. Dal 1950, secondo Wikipedia.

14. O per meglio dire Orden del Finnegans. Questo è il suo sito ufficiale: www.ordendelfinnegans.com.

15. Vedi il sito di cui sopra alla sottovoce “Propósito” della voce “Orden”.

16. Per la lista completa così come per tutte le altre informazioni, anche qui citate, riferite all’Orden, è possibile consultare lo stesso sito.

17. «Grazie! Come siamo grandiosi, oggi!».