Il mondo dipende da chi lo racconta

di Paolo Morelli

Grazie a dio forse, e quindi raramente, abbiamo l’impressione che non tutto sia perduto. Per esempio che quella del narrare non sia un’arte ormai delusa o esausta, solo preda di calcoli residuali, ma una predestinazione insegnata più che altro dal vento, come era nei toni svitati del cantore prescelto quella sera attorno al fuoco.

Grazie a dio forse, e quindi raramente, abbiamo l’impressione che non tutto sia perduto. Per esempio che quella del narrare non sia un’arte ormai delusa o esausta, solo preda di calcoli residuali, ma una predestinazione insegnata più che altro dal vento, come era nei toni svitati del cantore prescelto quella sera attorno al fuoco.

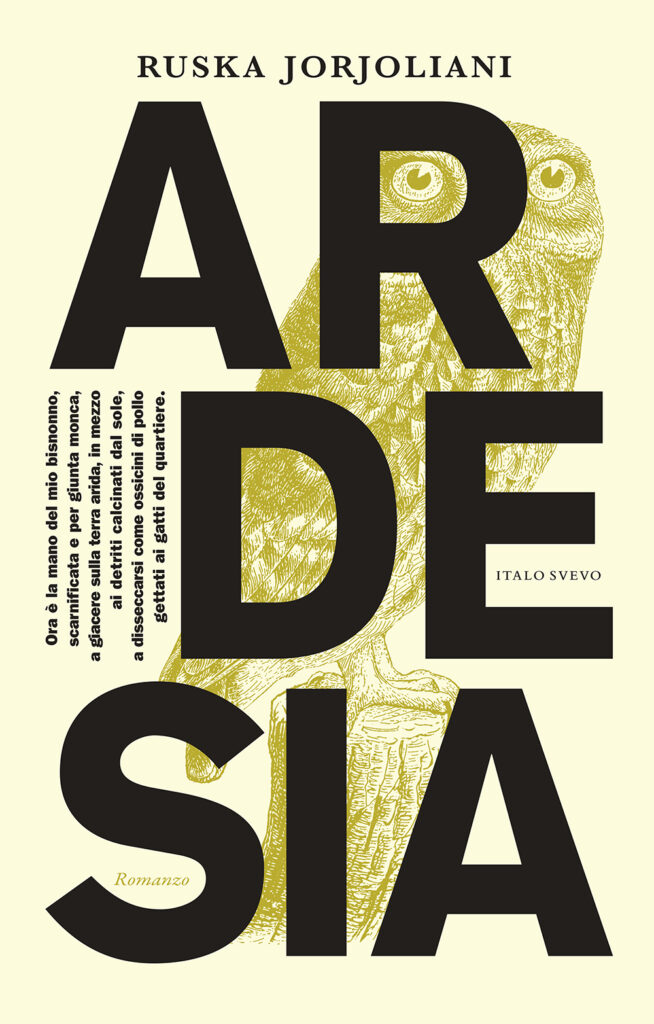

Sicuro che esagero, ma mi sono venuti i toni elegiaci nel leggere Ardesia, della georgiana (ma da tempo vive a Palermo) Ruska Jorjoliani, da lei scritto in italiano e stampato da Italo Svevo (16 euro). Un piccolo libro in cui la protagonista, assai contigua alla narratrice, torna dall’Italia al paesino natale dove si trova per caso ad assistere alla riesumazione, la ricerca in un campo incolto delle ossa perdute del bisnonno, un irrequieto, un ribelle, un delinquente, forse un tagliagole. Assieme ai resti riaffiorano man mano i ricordi di quello che per lei era invece “un angelo custode e un compagno di giochi” e, siccome diceva Balzac il caso non visita mai gli stupidi, quello scavo, la traslazione si trova ad assumere il modello quasi solenne di un coro funebre, uno zari, che nella tradizione locale è per i maschi mentre qui è lei da sola a intonarlo, appassionato e rivoltoso assai più che mesto o struggente.

In Georgia, nella sua vasta terra del confine, tra coloro che sono ancora vivi e il Gran Paese dei più persiste un doveroso, dignitoso e per lo più laico scambio continuo, non solo nella settimana invernale in cui vengono invitati e accuditi nelle case; e l’ardesia è nei muri delle abitazioni ma pure nelle pietre che ricoprono i morti, “segna il varco, il passaggio da un mondo all’altro, la trasformazione, e persino il nome con cui la si designa, ka, ha la brevità e il fascino di certe parole fondative”.

Per quanto riguarda la trama potremmo fermarci qui. Basta e avanza perché si proceda alla lettura. Ma, ci si potrebbe chiedere, come mai le categorie scadenti del veromile realistico, del servile, vero sine qua non delle odierne scritture italiche, qui non hanno presa? Per come la vedo io la caratteristica fondamentale di una storia è il narrare e non il suo contenuto, vale a dire che il necessario contenuto è il veicolo del racconto, non il racconto il veicolo del contenuto. Questo libro è perfettamente attuale, cammina tra i b&b della moderna economia turistica locale e le truffe promesse dai bitcoin, i bistrot e i cocktail (“il tutto un po’ mischiato, sconnesso”), eppure sembra provenire dall’epoca in cui raccontare storie si occupava di una cosa evidente: che esiste il tempo e la nostra vita è vissuta in quanto tempo. Quando raccontare storie significava occuparsi del tempo e esperire che la nostra vita ha un termine, e così quella di coloro che amiamo e che si portano via per sempre il loro mondo. Significava accettare la tristezza di questa finitudine, in questo caso poi indissolubilmente intrecciata al particolare sense of humor di quella parte di mondo: “Quasi che il riso e il pianto siano stati distribuiti nel mondo in quantità precise, un tot a testa; il riso molto meno rispetto al pianto, e se c’è un’eccedenza del primo bisogna subito far quadrare i conti. Il georgiano in questi casi cerca di negoziare: «Perdonami, Dio, se rido. Non mi chiedere gli interessi per questo piccolo credito. Ripianerò il bilancio con il prossimo pianto». Ma non è mai un buon debitore.”

Neppure questo libro lo è. In questa sorta di instabile “taumatropio che ruotando crea l’illusione del movimento delle immagini”, l’indagine delle reminiscenze si svolge tutta all’aperto, a ribadire l’assunto cruciale che lo scrivere non procede dall’interno, ossia dall’alto della presunzione dei pensieri, del dominio della scena, bensì dall’esterno verso l’interno, e solo nel finale infatti, in un tempo sospeso nel “penultimo atto del giorno”, la protagonista verrà riaccompagnata a casa. E perché ancora quel tempo non è determinato dal contenuto ma dal narrare, e la storia è una storia perché ce ne ricorda altre, e se lo fa non è solo attraverso i fatti ma per i toni, la sua voce, cioè a dire quel congegno infallibile che ogni volta ci riporta al remoto, al condiviso. In questo modo la narrazione torna ad avere la sua funzione primaria come luogo di convergenza, un dispositivo che è parte di una ricerca fantastica che ci lega affettivamente agli altri, del bisogno di storie che l’umanità ha sempre avuto.

Questo è il modo per avvicinarci bravamente a ciò che abbiamo perso, quelle figure da leggenda caucasica, burbanti, stravaganti e piene d’umori, il bisnonno come classico eroe-bandito (“Quelli come lui non hanno una tomba, ne ero convinta. Non muoiono. Al massimo, in certi periodi di grande siccità, evaporano”: i georgiani tutti ancora figli del leggendario capo pagano Kartlos); alla vitalità che emana dalla totalità del carattere dell’individuo e a noi giunge come esasperata, e così la sofferenza di chi si mette in gioco senza limiti eppure, a brandelli, instilla ancora fiducia. Ed ecco che tornando ad essere quello che è sempre stato il narrare può ancora offrirci un’opportunità, è l’occasione incolta degli universi che convivono, e tanto basta a tutt’oggi per rappresentare qualcosa di sovversivo.

Sembra che il Mondo Nuovo che ci si impone creda di esistere soltanto nella cancellazione, nell’annullamento del passato, pare che solo così trovi le sue folli ragioni. Pure con il suo svelto montaggio finale (sola concessione forse alle scuole creative), assieme alle figure sbiadite questo piccolo libro ci ricorda che la letteratura ha il compito e il senso di continuare la tradizione del narrare, perché, checché ne dicano gli ignavi, noi possiamo sostenere la prova della nostra vita solo raccontando. E la domanda poi se ciò sia naturale o acquisito è, specie in questi tempi, solo irrilevante.