Etere 5*: Kant di Königsberg

Il fiume il cui nome russo è Pregolja, e quello tedesco Pregel, scorre anche in Lituania, ma alla fine entra in quella strana enclave russa, stretta tra Lituania e Polonia, un tempo territorio prussiano denominato Prussia Orientale, che ha in Kaliningrad il suo centro, e porto, principale. Kaliningrad era in tempi prussiani Königsberg, città dalla storia illustre – ben prima della nascita, che certo molti richiameranno subito alla mente, di Immanuel Kant – per essere stata residenza del gran maestro dell’Ordine Teutonico e poi capitale del ducato di Prussia. Lasciatemi ricordare che diede i natali anche a David Hilbert, uno dei massimi matematici del ‘900, e a Ernst T. A. Hoffmann, illustre autore dei Racconti e dell’Elisir del diavolo.

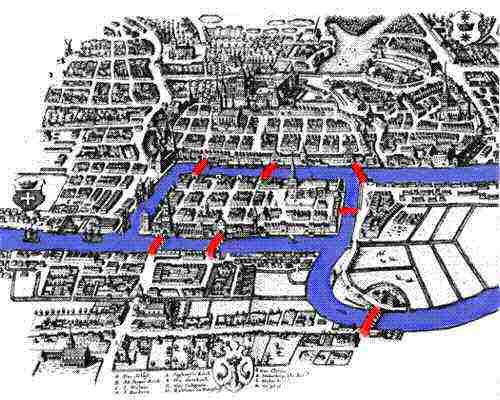

Un altro motivo per cui la città viene ricordata è la peculiare distribuzione dei suoi sette ponti, che vedete qui sopra schematicamente segnati. Siccome parlo del Settecento, la chiamerò Königsberg, e chiamerò Pregel il suo fiume.

Vuole una leggenda metropolitana che i cittadini benestanti di Königsberg, verso la metà del Settecento, la domenica passeggiassero per la loro città cercando invano di risolvere “il problema. dei ponti di Königsberg”, che consiste nel percorrere in un’unica passeggiata tutti e sette i ponti sul Pregel una sola volta, anche senza necessariamente ritrovarsi al punto di partenza. Questa impresa fu dimostrata impossibile nel 1736 – Kant dodicenne – dal grande Leonhard Euler, ma se volete leggere la storia della questione, che qui ci porterebbe molto fuori obiettivo, e alcuni suoi interessanti arricchimenti, guardate qua .

Il nostro obiettivo invece è quello di indagare la posizione assunta da Kant, quello straordinario cittadino di Königsberg sui cui passaggi per strada un’altra leggenda metropolitana vuole che la gente regolasse l’orologio, sulla questione dell’etere, giacché non c’era cosa in qualche modo rilevante nella scienza sulla quale egli non sentisse il bisogno di esprimersi.

Fu forse, il suo, l’ultimo grande tentativo di inquadrare l’etere in un sistema filosofico complessivo, che comprendesse la costituzione del mondo: egli si propose infatti di coronare il suo sistema filosofico con il passaggio – Übergang – dalla metafisica alla fisica.

Kant, trentunenne, aveva già invocato l’esistenza dell’etere nelle giovanili Meditationes de igne del 1755: “La materia del calore non è se non lo stesso etere”. Egli dipende probabilmente dalle teorie di Hermann Boerhaave (1668-1738) di Leida, che aveva introdotto la terminologia `fuoco elementare’ nella parte intitolata De Igne dei suoi Elementa Chemiae del 1732, uno dei trattati più noti e fondamentali per la fondazione della chimica nel Settecento.

È il “fuoco elementare” quello che dà ragione dei passaggi di calore da un corpo all’altro; ma in questa fase, il fuoco elementare sembra concepito da Kant come un vero e proprio elemento materiale, ancorché ‘sottile’.

L’operazione che invece egli si propose di portare a termine alla fine della sua opera, negli ultimi anni di vita, dopo aver terminate le tre grandi Critiche, fu quella appunto di un Übergang, un passaggio, che consentisse di approdare dal grande mare della metafisica alle sponde terrene della fisica.

L’etere costituisce il tramite determinante di questo passaggio.

Anche se attraverso tutta l’opera di Kant l’etere ha goduto di uno statuto di materia un po’ speciale, una Mittelmaterie, una matrice di tutti i corpi e una ragione di tutte le connessioni, è solo nel contesto dell’Übergang che l’etere viene afferrato saldamente e fatto diventare lo strumento che consente il passaggio. Il cambiamento radicale che avviene dalla prima all’ultima fase dell’opera kantiana riguardo all’etere consiste nel passaggio da una natura dell’etere come materia ipotetica, ancorché sottilissima e sottratta a concrete possibilità sperimentali, necessaria alla spiegazione di fenomeni, a condizione trascendentale: ipotesi necessaria alla possibilità stessa dell’esperienza.

L’argomentazione di Kant è parmenidea, oltre che antiatomistica:

“La differenza di materia, in quanto un corpo in uno stesso spazio ne contiene di più o di meno, non può essere spiegata atomisticamente (con Epicuro), mediante composizione del pieno con il vuoto interposto: perché lo spazio vuoto non è in nessun modo oggetto di una possibile esperienza (non essendo possibile alcuna percezione del non essere di un oggetto reale, ma solo non percezione dell’essere), Gli atomi poi, come corpuscoli densi, se dovessero essere matematicamente indivisibili conterrebbero un concetto contraddittorio, perché ciò che è spaziale è divisibile all’infinito.

Pertanto lo spazio cosmico dev’essere pensato come riempito interamente di materia (senza spazi vuoti circostanti o interni: interspazi), perché nessuno dei due [atomi e vuoto] è oggetto di una possibile esperienza. La non esistenza non può venir percepita.”

Kant enuncia poco dopo la cosa sotto forma di teorema:

“Le materie originariamente motrici presuppongono un elemento che riempia, penetrandolo, l’intero spazio cosmico, come condizione della possibilità dell’esperienza delle forze motrici in questo spazio; questo elemento originario è contenuto identicamente – non come ipotetico, escogitato per la spiegazione dei fenomeni, bensì come dimostrabile categoricamente a priori per la ragione – nel passaggio dai principi metafisici della scienza della natura alla fisica.”

Segue anche una dimostrazione, che ruota naturalmente intorno alle argomentazioni già chiare dalle citazioni qui riportate.

L’unico modo a mio avviso per capire le argomentazioni di Kant non è quello di obiettare ad esse con la coscienza del contesto culturale, più o meno scientifico, contemporaneo, ma è quello di lasciarcisi scivolare dentro, di provare a farsi convincere da esse e semmai di stare attenti al punto esatto in cui non si è più disposti a seguire l’argomentazione esposta. Lascio ovviamente al lettore l’esercizio, che forse non ha un’unica ‘soluzione’, limitandomi a richiamare, a mo’ di esempio, l’attenzione su quel passo che distingue tra percezione del non essere di un oggetto reale e non percezione dell’essere.

Kant si rende ovviamente conto che si tratta di una dimostrazione dell’esistenza di qualche cosa, che ha dei caratteri di singolarità e stranezza, simile, anche s’egli non usa qui la parola, a una dimostrazione ontologica, quale quella dell’esistenza di Dio escogitata da Anselmo d’Aosta, ma mentre è contrario in quest’ultimo caso a una tale dimostrazione (a posse ad esse non valet consequentia) ribadisce altrove che in quest’unico caso dell’etere s’ha da fare un’eccezione.

[Tutte le citazioni sono tratte da Immanuel Kant, Opus Postumum, a c. di Vittorio Mathieu, Laterza, Bari 1984.]

Trovate le precedenti puntate qui, qui, qui e qui, con la singolare numerazione 1, 2, 3, 5.

Sparz, accidenti a te! Non fare tanto il misterioso! Se fra stella e stella, fra elettrone e nucleo, non c’è il vuoto e non c’è neanche l’etere, COSA DIAVOLO C’E’?????

ah, saperlo, saperlo!

Come si vedrà nella prossima 147-esima puntata, caro Riccardo, la fisica, più passano gli anni e più diventa astratta. Cambiano le domande, cambia l'”intuizione del fisico”, cambiano le risposte che “vengono ritenute accettabili”. Adesso si potrebbe chiamare etere ancora un qualchecosa, che però non è più una sostanza, di quelle del buon tempo antico, è un’idea, un campo, la radiazione di fondo, ecc. Maggiori dettagli, appunto, alla suddetta puntata.

Non illuderti di stancarmi, Sparz! Attendo a pié fermo la 147esima (e anche oltre, se necessario). Ciao, e grazie.

eh ma una bella digressione su eulero e la nascita della topologia me la sarei goduta veramente (e avrei finalmente capito qualcosa, immagino)!