Etere 7: la meteora Novalis

di Antonio Sparzani

Ich fühle des Todes

verjüngende Flut

zu Balsam und Aether

verwandelt mein Blut –

Ich lebe bey Tage

voll Glauben und Muth

und sterbe die Nächte

in heiliger Glut.

Come accennavo qui, sotto l’influsso delle proposte newtoniane, s’era diffusa nella medicina inglese del Settecento una concezione dell’etere più terrestre, quasi sanguigna; ricordate le parole di William Cooper (Londra 1724) : «il fluido contenuto nei nervi non è probabilmente altro che quel sottile, raro ed elastico spirit che sir Isaac Newton conclude sia diffuso ovunque nell’universo».

L’etere era diventato una sostanza mediatrice tra nervi e muscoli, tra cervello e arti, tra pensiero e azione.

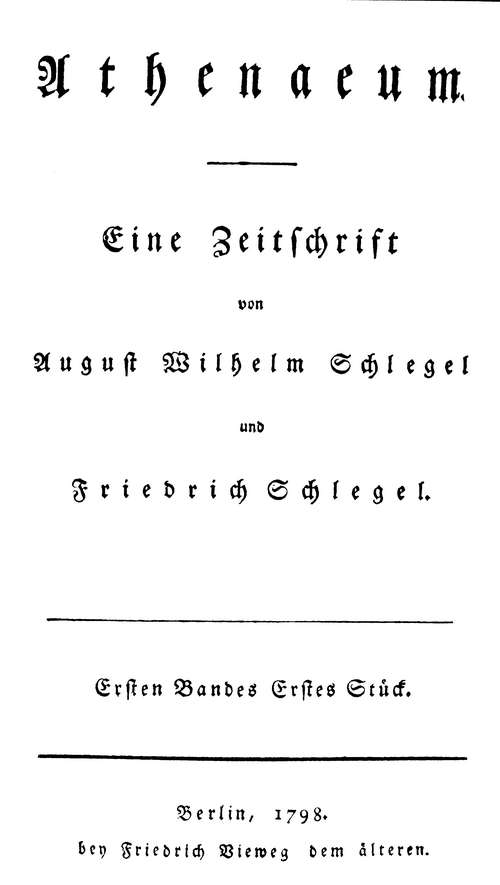

Dall’altra parte della Manica, verso la fine del secolo «gli apostoli di una nuova religione – scrive Lukács nel suo saggio giovanile su Novalis [1] – si riunivano nei loro salotti a Berlino e a Jena per discutere con appassionati paradossi il programma della nuova conquista del mondo – in seguito però fondarono una rivista molto intelligente e bizzarra, molto profonda e interamente esoterica, che in ogni sua riga tradiva l’impossibilità di esercitare un’influenza. E se essi, nonostante ciò, avessero avuto influenza…?»

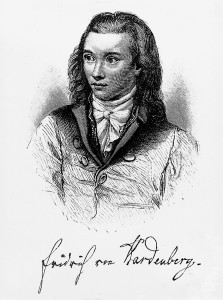

Lukács allude naturalmente alla rivista Athenäum, fondata dai fratelli Schlegel nel 1798 a Jena, che continuò le pubblicazioni fino al 1800. Interlocutore e partecipe dell’impresa fu appunto Novalis, pseudonimo (che significa “campo appena dissodato”) di Georg Friedrich Philipp Freiherr [barone] von Hardenberg (1772 – 1801), «l’unico vero poeta della scuola romantica, il solo che sia riuscito a trasfondere in canto tutta l’anima del romanticismo e solo quella», dice sempre Lukács.

Nel 1800 Novalis pubblica in Athenäum le Hymnen an die Nacht, gli Inni alla notte, definiti talvolta la Vita Nova del Romanticismo, che era andato stendendo nei due anni precedenti, anche in connessione con la morte sia dell’amata Sophie von Kühn sia, a pochi giorni di distanza, del pure molto amato fratello Erasmus.

E nel quarto Inno – in un appassionato presentimento della morte propria – ecco che appare, come un balsamo, il nostro fluido magico:

Mi libro al di là

ed ogni mia pena

sarà uno stimolo

di ebbrezza eterna.

Tra poco libero

sarò da catene,

giacerò inebriato

nel grembo d’amore.

In me vita ondeggia

potente, infinita:

io guardo dall’alto

laggiù, verso te.

Si spegne il tuo vivo

fulgore sul colle

ed un’ombra porta

la fresca corona.

Aspirami in te,

o amato, con forza,

perché mi addormenti

e impari ad amare.

Sento in me della morte

l’onda che fa giovani,

in balsamo ed etere

si muta il mio sangue –

Io vivo di giorno

con fede e coraggio

e muoio le notti

in ardore sacro.

L’originale è assai scandito e ardente, provate a battere questi ultimi otto versi:

Ich fühle des Todes

verjüngende Flut

zu Balsam und Aether

verwandelt mein Blut –

Ich lebe bey Tage

voll Glauben und Muth

und sterbe die Nächte

in heiliger Glut.

[ho usato la traduzione di Giovanna Bemporad della V edizione Garzanti 1999]

[1] György Lukács, Sulla filosofia romantica dell’esistenza: Novalis, in L’anima e le forme, Se, Milano 2002 (ediz. orig. 1910). [^]

Sento in me della morte

l’onda che fa giovani,

in balsamo ed etere

si muta il mio sangue

curiosamente balsamo ed etere qui mi sembrano aver a che fare con una specie di imbalsamazione in vita, qualcosa di alchemico e massone (tanto in auge all’epoca)… tipo gli esperimenti del principe alchimista Raimondo di Sangro di San Severo che con il suo fluido dalla formula segreta metallizzava e pietrificava i corpi, o li scarnificava rendendoli mera terrificante impalcatura di sottili e ed intricate vene.

,\\’