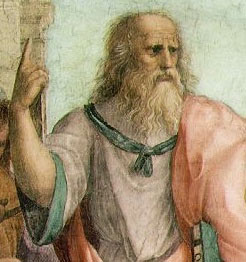

Politica e filosofia

di Antonio Sparzani

Platone (Atene, 428/427 a.C. – Atene, 348/347 a.C) aveva 24 anni quando Atene venne definitivamente sconfitta dagli Spartani nella guerra del Peloponneso, e quando il generale spartano Lisandro impose ad Atene il regime terroristico dei trenta tiranni. Regime che non durò che otto mesi, ma che fu sufficiente a produrre ulteriori lacerazioni nel tessuto, già dilaniato dalla lunga guerra, della società ateniese.

Col nome di Platone ci sono pervenute un certo numero di lettere, la maggior parte delle quali viene oggi ritenuta apocrifa. La settima è delle poche che si ritiene possa essere autentica. Ne riporto qui uno stralcio iniziale perché l’attuale situazione politica sembra irresistibilmente richiamata dalle parole del filosofo ateniese, con luci e ombre, con una grande fiducia nella filosofia e con tutti i rischi di qualunquismo, di Aventino ecc. che ancor oggi percorrono la riflessione di molti.

Lettera settima: Platone ai familiari e agli amici di Dione con l’augurio di star bene

[ . . . . . ]

Quando ero giovane, io ebbi un’esperienza simile a quella di molti altri: pensavo di dedicarmi alla vita politica, non appena fossi divenuto padrone di me stesso. Or mi avvenne che questo capitasse allora alla città: il governo, attaccato da molti, passò in altre mani, e cinquantun cittadini divennero i reggitori dello stato. Undici furono posti a capo del centro urbano, dieci a capo del Pireo, tutti con l’incarico di sovraintendere al mercato e di occuparsi dell’amministrazione, e, sopra costoro, trenta magistrati con pieni poteri. Tra costoro erano alcuni miei familiari e conoscenti, che sùbito mi invitarono a prender parte alla vita pubblica, come ad attività degna di me. Io credevo veramente (e non c’è niente di strano, giovane come ero) che avrebbero purificata la città dall’ingiustizia traendola a un viver giusto, e perciò stavo ad osservare attentamente che cosa avrebbero fatto. M’accorsi così che in poco tempo fecero apparire oro il governo precedente: tra l’altro, un giorno mandarono, insieme con alcuni altri, Socrate, un mio amico più vecchio di me, un uomo ch’io non esito a dire il più giusto del suo tempo, ad arrestare un cittadino per farlo morire, cercando in questo modo di farlo loro complice, volesse o no; ma egli non obbedì, preferendo correre qualunque rischio che farsi complice di empi misfatti. Io allora, vedendo tutto questo, e ancor altri simili gravi misfatti, fui preso da sdegno e mi ritrassi dai mali di quel tempo. Poco dopo cadde il governo dei Trenta e fu abbattuto quel regime. E di nuovo mi prese, sia pure meno intenso, il desiderio di dedicarmi alla vita politica.

Anche allora, in quello sconvolgimento, accaddero molte cose da affliggersene, com’è naturale, ma non c’è da meravigliarsi che in una rivoluzione le vendette fossero maggiori. Tuttavia bisogna riconoscere che gli uomini allora ritornati furono pieni di moderazione. Se non che accadde poi che alcuni potenti intentarono un processo a quel mio amico, a Socrate, accusandolo di un delitto nefandissimo, il più alieno dall’animo suo: lo accusarono di empietà, e fu condannato, e lo uccisero, lui che non aveva voluto partecipare all’empio arresto di un amico degli esuli d’allora, quando essi pativano fuori della patria. Vedendo questo, e osservando gli uomini che allora si dedicavano alla vita politica, e le leggi e i costumi, quanto più li esaminavo ed avanzavo nell’età, tanto più mi sembrava che fosse difficile partecipare all’amministrazione dello stato, restando onesto. Non era possibile far nulla senza amici e compagni fidati, e d’altra parte era difficile trovarne tra i cittadini di quel tempo, perché i costumi e gli usi dei nostri padri erano scomparsi dalla città, e impossibile era anche trovarne di nuovi con facilità. Le leggi e i costumi si corrompevano e si dissolvevano straordinariamente, sicché io, che una volta desideravo moltissimo di partecipare alla vita pubblica, osservando queste cose e vedendo che tutto era completamente sconvolto, finii per sbigottirmene. Continuavo, sì, ad osservare se ci potesse essere un miglioramento, e soprattutto se potesse migliorare il governo dello stato, ma, per agire, aspettavo sempre il momento opportuno, finché alla fine m’accorsi che tutte le città erano mal governate, perché le loro leggi non potevano essere sanate senza una meravigliosa preparazione congiunta con una buona fortuna, e fui costretto a dire che solo la retta filosofia rende possibile di vedere la giustizia negli affari pubblici e in quelli privati, e a lodare solo essa. Vidi dunque che mai sarebbero cessate le sciagure delle generazioni umane, se prima al potere politico non fossero pervenuti uomini veramente e schiettamente filosofi, o i capi politici delle città non fossero divenuti, per qualche sorte divina, veri filosofi.

[da: Platone, Opere complete 8: Lettere, definizioni, dialoghi spuri, Laterza, Bari 1984, trad. di Antonio Maddalena, pp. 26-28.]

Grazie mille del testo! Queste parole di Platone dimostrano che alcune situazioni e problemi sopravvivono al tempo e ai secoli…