Un ebreo americano nella Berlino di Hitler. Il diario di Abraham Plotkin (1932-1933)

di Davide Orecchio

Questo racconto è la digestione del diario del sindacalista americano Abraham Plotkin (si veda la scheda alla fine), testimone dei giorni che precedettero la presa del potere dei nazisti in Germania, fino alla notte del 27 febbraio del ’33, quando il Reichstag fu dato alle fiamme.

ABRAHAM Plotkin alza il sipario. Impugnando la penna e sulla scena di carta che calpesterà, avanza Abraham Plotkin. Mostra il taccuino (di Plotkin) che resoconta l’avventura (di Plotkin) nella terra gestante mostri. Vive e scrive di vivere. Vede e descrive quel che vede, e l’atto del vedere. Il privilegio del diarista. Imprime una data. Il ventidue. Novembre. Mille novecento trentadue. Menziona un luogo, Berlino. Tu somma il luogo alla data e ricaverai l’intenzione di un folle: Abraham l’ebreo Plotkin, Abraham l’americano Plotkin ma ucraino di nascita, Abraham Plotkin il sindacalista viaggia nella Germania gravida di Hitler, s’intrufola nel collasso, nel sisma, nella colata. Dove volano proiettili e coltelli, lui desidera stare. Quando gli altri scappano, lui accorre: nell’inverno del continente e “per apprendere la crisi” – confida alla pagina – la ricetta del gulasch europeo, la pietanza tedesca di povertà, disoccupazione, rimedi, sussidi, quanto basta di Stato sociale, sindacato, socialdemocrazia; quel che non hanno in America: gli yankee Plotkin, i miserabili Plotkin. “Voglio conoscere. Gli strumenti. Per essere forte. Resistere alla depressione. Indossare il carapace. Che mi ripari dai tagli, dalle ferite e dal pus. Voglio portare in America. Il welfare tedesco”. Ma sarà il testimone di una storia diversa. Ma sarà un testimone.

***

Novembre 1932

Viene da San Francisco dove ha perso il lavoro e adesso la stazione dello Zoo, Potsdamer Platz, una mansarda su Banhofstrasse, l’impossibilità del bagno caldo, i telefoni dei sindacalisti, i telefoni dei socialdemocratici, i nazisti sospetti, gli Stahlhelm di Hugenberg, i comunisti sospetti, Plotkin non ama i radicali e indossa la spugnosità del viaggiatore (abito cucito attorno ai pori ed elettrico), lo sguardo permeabile nella catena gerarchica verso la penna, verso la pagina. La ritenzione del diarista immortala l’odore del clima, della neve, delle strade e le carnagioni e gli stemmi della realtà. Non sono consentite perdite. Di realtà. La città subissa (con ciò che appare) Plotkin che ora, nell’hotel Adlon, sceglie un divano, s’addormenta e sogna. Ventitré milioni di tedeschi, nel sogno di Plotkin (arredato dall’eco dell’attualità), sopravvivono grazie agli aiuti di Stato. I fondi solidali. Le risorse del Land. Il sussidio della metropoli. Tre livelli d’aiuto. Prima che inizi la disperazione. «Come fa la Germania a sopportare un carico simile? Qual è il suo segreto?» e al risveglio, in questa città, un viandante assaggia e raffronta e sostiene che Alexanderplatz assomigli a Hell’s Kitchen ed espone «gli ebrei coi loro negozi di seconda mano, i banchi dei pegni, i bordelli, la folla» nell’istantanea del «quartiere che raccoglie la crema degli altri quartieri e la tramuta in feccia».

C’è un ristorante famoso. Si chiama Aschinger. E davanti al suo vetro una ragazza sta in piedi. Vende caramelle. Dieci centesimi a scatola. Indossa abiti estivi e un viso non operaio, disabituato al lavoro. Sviene. Plotkin la raccoglie. Plotkin la porta in un caffè. Le offre un pranzo. Ma la ragazza si spaventa, scappa. «La gente di Alexanderplatz non accetta aiuto da estranei». C’è un locale. E c’è un’altra ragazza. S’avvicina: «Ti va? Fanno due marchi». «No, grazie. Mi va la birra. M’interessa Wedding». «Wedding? Puah! Le donne di Wedding ci stanno per un pezzo di pane!» «Perché fai questa vita?» «Mi piace fare la vita. Prima dormivo in un letto che di giorno dovevo lasciare perché ci dormisse un altro. Risparmiavo su tutto. Ho perso il lavoro. Sono finita sopra una stalla. Non dormirò mai più in una stalla. Preferisco fare la vita. E quando finirà, sarà finita per me. Hai letto Berlin, Alexanderplatz? Sì? Ma guarda un po’, in America leggono Döblin! Hai presente quando dice che il tempo è un macellaio e noi fuggiamo dal suo coltello? Be’, quella sono io. Siamo tutti noi».

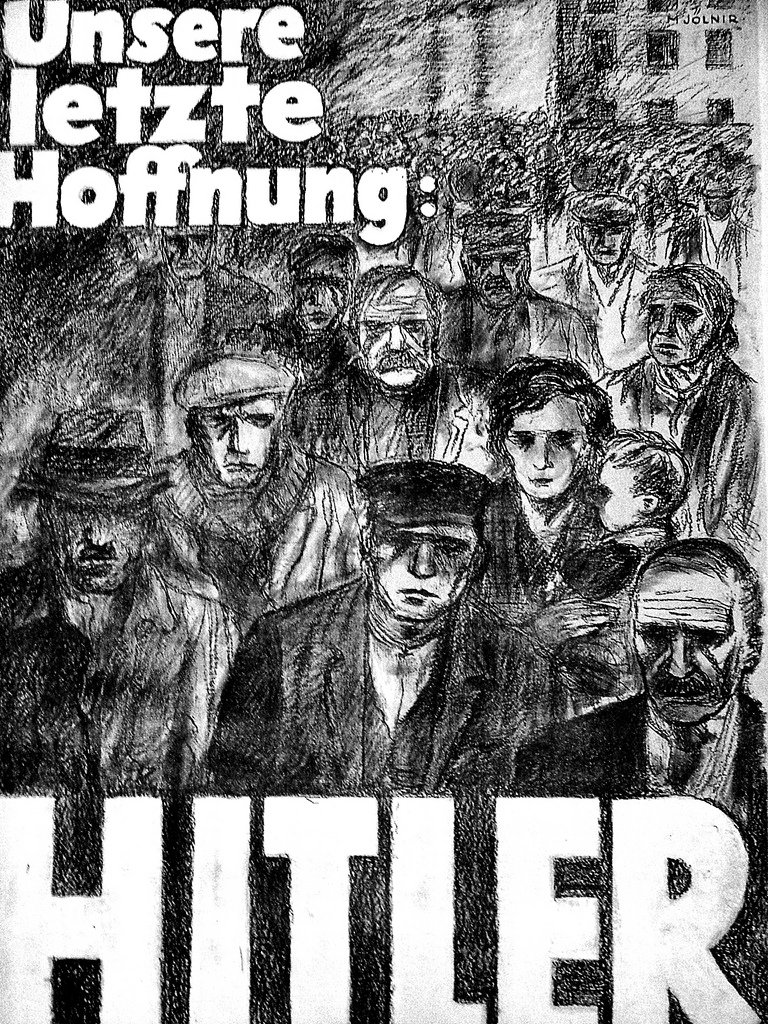

I prezzi stupiscono Abraham che può comprare un vestito a dieci dollari, un «buon cappello» con sei marchi e le scarpe più care non gli costeranno più di venti e dalla strada trasloca nel formicaio, sale una scala, percorre un andito, gli aprono una porta, gli offrono un tè nell’abitazione dell’ex menscevico, ex membro del Bund Abramovitch, che chiede: «Perché sei qui?», e Plotkin risponde: «Se succede qualcosa, voglio esserci. Sono stanco di leggere i fatti sui giornali» mentre un piccolo treno che sottrae il tempo allo spazio e somma le ore ai metri recapita Plotkin nella casa del sindacato, nella “patria del socialismo e del movimento operaio, dove tutto è ancora possibile”: rialzarsi, combattere, vincere, governare, riformare, consolidare la democrazia, contenere il nazismo, arginare la monarchia ma il sindacalista (che Plotkin è andato a trovare) dalla sua sedia, dal suo tavolo confessa: «Abbiamo paura della nostra ombra, per non parlare dell’ombra altrui»; ma il sindacalista promette: “Quest’inverno ci sarà agitazione. Forse nascerà un movimento rivoluzionario. Non una rivoluzione. Una rivoluzione in Germania è impossibile. Un movimento rivoluzionario, invece, è possibile. Chi lo guiderà? Chiunque prometterà pane al popolo. Ma stia certo: il nazismo andrà rapidamente in frantumi. Hitler ormai è disperato”.

Coro

– Hitler in frantumi? Il nazismo, rapidamente, disperato? È quello che abbiamo sentito? È quello che hai letto? Seguitiamo. Come seguitano i mesi.

***

Dicembre 1932

Il diarista è il disegno che disegna sé stesso per un’arte circolare dalla coda alla bocca del serpente. L’eiezione. La partecipazione. La rappresentazione. Della realtà. Lo coinvolgono come gesti di una trilogia che ha per titolo “Io, voi, la storia, la mia storia”. Il memorialista civetta col journal intime, conversa col futuro, racconta all’avvenire, ricatta il presente (“quanto mi dai, perché io ti consegni ai posteri?”). E il presente, complottando con la sua coscienza spugnosa, implora Plotkin che ci regali Herschel. Il giovane Herschel. L’ebreo Herschel. Impiegato in bottega. Povero. Risentito. Cresce ruggine tra la vita e Herschel, che chiede: «Anche a New York gettano gli ebrei giù dalla metro in corsa?», e poi sospira: “Noi siamo maledetti. Dall’antisemitismo. Che devasta i nostri negozi. Che ci spinge a chiedere pietà. Ma io non voglio carità. Io pretendo il diritto di vivere. Come giudeo. In questa terra. Con gli stessi diritti degli altri” e Plotkin annuisce, dubita, sottovaluta, incede nel couscous di Unter den Linden tra i volantini dei comunisti, la polizia a cavallo, gli elmetti, pattuglie di nazisti dalle «uniformi gialle sbiadite e i berretti color farina» e s’infila nel Tiergarten dietro al corteo di operai calmi che raggiungono il Reichstag dove all’improvviso “Was ist los? L’istinto della mandria, il fragore, il desiderio di fuga, qualcosa di mai visto, mai ascoltato, la carica della polizia, tuonano come tori, urlano rauchi come indiani”, lo colpiscono, strattonano, “perché quest’assalto? Eravamo pacifici!”, protesta Plotkin mentre il complotto riprende e il presente di nuovo bisbiglia: “Va’ a Wedding. Racconta Wedding” e tra la notte e il diurnale sorge rapido come il bambù un nuovo viaggio di Abraham: nel quartiere dei manovali e dei lumpen, dove sulle targhe di Kösliner Strasse è inciso il nome della fame.

Che nome ha la fame? Forse quello di Herr Gehrig la cui complessione mostra il disoccupato, quattro figli, la moglie, un pasto al giorno, patate, crauti, la domenica carne: una libbra in cinque. Nella strada del maggio di sangue le persone si dileguano dal corpo. Che nome ha la fame? Qual è il suo menu? Zuppa di lenticchie, minestra di latte, acqua e farina, novanta inquilini, solo cinque occupati, i numeri civici un calcolo per fossori, intonaci e porte già una necrosi, la mummificazione della classe operaia, macchie ipostatiche sul lavoro, un lutto ipocrita e falso, dalla bocca dei futuri cadaveri l’alito dei mestieri avariati e “questa è la stanza dove viviamo, mangiamo, dormiamo e spesso moriamo. Questa è la latrina per l’uso di nove famiglie. Questa è la stalla dove mungiamo le mucche e al di sopra del fieno e delle feci vivono i nonni, i nipoti, le madri di Wedding. Queste sono le cantine che abitano gli Ausgeschlossen, topi senza sussidio”. Questa è l’acqua marcia di Wedding dove soprannuotano muratori, meccanici, carpentieri, operai qualificati e “perché. Non possono. Essere messi. A costruire. Abitazioni decenti. Essere nutriti. Mentre lavorano?”, si chiede Plotkin che più tardi scopre dal medico Loewenstein di aver testimoniato solo l’ulcera di un cancro nascosto: “La povertà li ha sfiniti. Non hanno più forze. Negli ospedali non si riprendono. Prima della crisi avevano un’altra salute”.

Questa sera. Il palazzo enorme per giochi e adunate. Cresce sulla pietra e sul vetro. Incide il quartiere di Schöneberg. Una torta edile. Sul tavolo della conurbazione un dolce inscalfibile. Un anfiteatro per le arringhe dell’odio. Questa sera. Lo Sportpalast apre le porte ai nazisti. Un pubblico nazionalsocialista entra a migliaia, ad ascoltare Goebbels. Entra anche Plotkin, curioso e spugnoso. Siede in platea. Sulla tavolozza della vita berlinese: ragazze in uniforme, uomini in divisa, «la scena politica tedesca premia il business delle uniformi», le bandiere, il canto, il saluto teso, gli stendardi ma Goebbels lo delude e, deluso, Plotkin si conforta: “Avevo sentito dire che era bravo. Sì, Goebbels è bravo. Sa dare spettacolo. Ma il suo discorso. Non aveva un inizio. E non aveva una fine. Ha solo detto che c’è una tregua in Germania. E i nazisti mantengono la parola data. È tutta qui la minaccia? Cercavo una balena. Ho trovato un lattarino” ed esce prima che l’assembramento s’auguri la buona notte e a distanza di altre ore e altri metri (forse prima, forse dopo) il sindacalista Schultz rassicura Abraham il diarista Plotkin: “Noi socialdemocratici. Noi del sindacato. Abbiamo fiducia. Ci siamo liberati di von Papen. Ci stiamo per sbarazzare di Hitler. Schleicher lo seguirà. Infine avremo il campo libero”.

Coro

– Hanno fiducia? Si sono liberati? Si stanno per? È quello che abbiamo sentito? È quello che hai letto? Seguitiamo. Come seguitano i mesi.

***

Gennaio 1933

Uccidono il giovane Wagnitz. Walter dell’Hitlerjugend Wagnitz. Sul pallottoliere di Berlino: la polizia promette, a chi segnali il killer, cinquecento marchi. Sul pallottoliere di Berlino: sbarcano duecento – cinquanta – mila – disoccupati in più. Sulla scena palustre, brandeburghese, antisemita una donna apostrofa Plotkin: «Io non parlo con gli ebrei». Nel teatro xenofobo di regole e binari un poliziotto acciuffa Plotkin: “Come mai mi fermate? Perché sono americano? Perché sono giudeo?” Qualcuno ride tra la divisa e i mostrini. “Non hai il biglietto. Per questo ti fermiamo”.

E, questa sera, nello strudel di ferro, calcestruzzo e cristallo, nell’arena dello Sportpalast, di nuovo i nazisti, nuovamente Goebbels. Il testimone che si testimonia (Plotkin) racconta «spalti gremiti» – così «siedo in alto» – «entra un gruppo vestito di nero» – entra il lutto e nella coreografia si fa avanti «la madre di Wagnitz» – «tutti si alzano» – e «offrono il saluto nazista». Poi tocca a Goebbels che ha la «voce potente» e «trema» e «si contorce». “La tregua è finita. Riprende la lotta. I socialdemocratici hanno tradito la Germania”, ringhia il gerarca cui basta una menzione di Hitler perché la platea si scuota e applauda mentre Goebbels promette: “Noi siamo come i romani. Che combatterono. Anno dopo anno. Finché non distrussero Cartagine”, e il ducetto si chiede e risponde: “Chi è il colpevole della morte di Wagnitz? Gli ebrei”, e la platea spruzza anatemi. Sugli ebrei. Esce Plotkin, dal teatro dell’odio. Pensa Plotkin, al Ku Klux Klan. E spera: che il nazismo si sgonfi come i razzisti del sud. I nazi hanno perso mordente, ragiona Plotkin. I nazi si scaldano giusto aggredendo gli ebrei, considera Plotkin.

Ma sboccia una tolleranza diversa. Berlino consente gli oltraggi ai portatori di svastiche. Entra la provocazione. Non c’è serratura. Non c’è cancello. L’autorità indossa il mantello che rende invisibili; nella maschera del comandare, obbedisce; aiuta, agevola, osserva. Plotkin cade dalla sedia e annota: “I nazisti dimostreranno a Bülowplatz, dov’è la Karl-Liebknecht-Haus, dov’è la sede dei comunisti, la polizia ha dato il permesso, tutta la città ne parla, è una follia, scorrerà sangue nel quartiere operaio, nasceranno cortei non autorizzati a Neukölln, Wedding, Pankow, Charlottenburg, Lichtenberg, Schöneberg e marceranno sulla piazza dei comunisti, invasa dai nazisti”. Nei caffè gli uomini e le donne non discutono d’altro. La città si apre, sfiancata, rammollita come un’ostrica e il sindacalista Plettl tra una birra e un valzer di Strauss nel salone dell’Imperator, seduto comodo «sul bordo del vulcano» ammette: «La polizia è impazzita, oppure sta cambiando tutto».

Quel giorno. Il ventidue. Gennaio. Del trentatré. Plotkin non entra a Bülowplatz. Non ci riesce. Nessuno ci riesce. “Sedicimila nazisti. Sedicimila poliziotti a proteggerli. Le mitragliatrici sui tetti. I cortei di protesta: dispersi. La fermata della metro: chiusa”. Uno scudo recinta la presa del potere e Plotkin rincula sulla Alte Alenxanderstrasse nella dimostrazione di risulta, che gli toglie la facoltà d’essere «un individuo autonomo». “La folla mi porta. Canta l’Internazionale. Bestemmia. Mostra il dito ai gendarmi. A piedi o a cavallo, coi fucili a tracolla, sui camion Tanz, le mitragliatrici sul retro: sono i gendarmi. La folla si muove, mi muove. Crepita un fucile e la folla si ferma, mi ferma. Non sono più padrone del mio camminare. E non sono un vigliacco”.

Non ha tempo per il rendiconto notturno. Esprime appena un pensiero dalla penna alla carta al rileggersi («i nazisti» – «controllano» – «Berlino») che il giornale annuncia il nuovo governo con Hugenberg, von Papen e con Hitler. Plotkin chiama l’amico, che ride: “Non avranno il coraggio di resuscitare von Papen, l’uomo più odiato in Germania”. Plotkin chiama un altro amico, che consiglia: “Lascia perdere i giornali”. Plotkin chiama il corrispondente del Chicago Tribune, Herbert Kline, che annuncia: “Preparati. Tutto è possibile”. Dov’è finito l’argine della SPD? In quale polvere si sgretola il cemento operaio?, si chiede Plotkin. In un parco, di fronte a ventimila uomini, Franz Künstler getta un urlo socialdemocratico: “Il Fronte di Ferro ha già salvato la repubblica. E la salverà ancora. I nazisti non passeranno. I monarchici non passeranno”. Ma su Margrafenstrasse i nazisti, in effetti, passano, e Plotkin li vede, e Plotkin li annota: con le fiaccole, nella festa, con lo strepito disciplinato della porcilaia in casacca, vanno al Kaiserhof Hotel dove Hitler, adesso cancelliere, alloggia. Eppure con due capriole che traducono i giorni (poco prima, poco dopo, poco importa) il sindacalista Bading, il socialista Bading rassicura l’uomo che vive e scrive di vivere: “Hitler non risolverà la disoccupazione. Hitler aggraverà. La disoccupazione. E quando i tedeschi l’avranno capito, inizierà il suo declino”.

Coro

– Hitler aggraverà il proprio declino? Hitler non risolverà i tedeschi? È quello che abbiamo sentito? È quello che hai letto? Seguitiamo. Come seguitano i mesi.

***

Febbraio 1933

L’elenco delle proibizioni è il ricettario della cattiva cucina. Istruzioni del veleno e il disgusto, sul diario di Plotkin. Una gastronomia carnivora, cannibale per i morti accoltellati, sparati, il saccheggio della Karl-Liebknecht-Haus, il divieto di stampa comunista, la censura della stampa socialista e comizi, cortei, discorsi pubblici: sono proscritti. Il decreto sulla stampa tedesca, il decreto sulla stampa estera, la marea edittale, la marea violenta. Finisce lo studio dello Stato sociale. Cambia l’abito del viaggio di Plotkin. I fatti derubano Plotkin che adesso arretrando, un po’ sbandato, percettore di allarmi, assordato dalla minaccia ultrasonica, troppo storica, visita il comitato centrale dei cittadini ebrei. Se li aspettava già dileguati nell’oggetto duro presente; invece li trova che stanno tranquilli: “Doveva accadere, prima o poi, che Hitler andasse al governo. Non potrà danneggiarci, con mezzi ufficiali, più di quanto non abbia già fatto con mezzi ufficiosi. Anzi è meglio. Che la fiamma di Hitler. Si consumi. Il prima possibile”.

Coro

– La fiamma di Hitler non potrà governarci, non potrà bruciarci: è questo che dicono? L’hanno detto davvero?

Otto Wels mette le briglie al discorso al Lustgarten; non vuole innescare lame e fucili sull’SPD che presiede, ma dice che il Fronte di Ferro “è vivo, è pronto”, ma dice: “Berlino resta rossa”. Poi Hartig il sindacalista conforta l’alieno Plotkin e spaesato: “Abbiamo vissuto altre crisi così. È vero, questa sembra più seria. Ma non oseranno la monarchia. Dia tempo al tempo. Presto Hitler sguainerà la spada. Presto Hugenberg impugnerà la spada. Si uccideranno tra loro”. Plotkin, però, non sembra convincersi e dall’insonnia cava bruciori, domande gastralgiche che in una foresta rivolge poi a Plettl, il sindacalista: “Se Hitler farà questo, come reagirete? Se Hitler farà quest’altro, cosa risponderete?” Nel bosco Plettl è calmo e sorride, e spiega: “Abbiamo valutato. Tutti gli scenari, ogni possibilità. Siamo preparati. In caso di emergenza. La grande macchina del sindacato. Saprà reagire. Entro un’ora. L’intera organizzazione. In ogni parte della Germania. Reagirà. Ma non si preoccupi, non ci sarà una dittatura. Hindenburg non lo consente”.

Coro

– L’ingenuità di Plettl svetta sulle conifere, sradica persino l’edera. Tra due settimane il Reichstag brucerà. Tre mesi e mezzo e il sindacato terminerà. Tre mesi e mezzo e arrestano Plettl, il candido. Tra quattro mesi svapora l’SPD. Da questo bosco prende il volo una miopia che impedisce al sé di riconoscere l’altro e sé stesso in relazione con l’altro. Ogni previsione sarà sconfessata. Ogni speranza, delusa. Ogni gesto non agito sarà rimpianto.

Nella riunione di un consiglio di fabbrica il delegato sindacale Shtupe (testimoniato da Plotkin, l’uomo che racconta alla carta) s’alza, prende la parola ed esige che: il movimento operaio – appoggi la creazione – di un fronte antifascista – tra comunisti e socialisti. Ragiona sereno, ma l’uditorio si agita. “È tempo di riunire tutti i gruppi. Per la guerra inevitabile. Tra fascismo e lavoratori”. Poi parla il sindacalista Lehman, il dirigente: “Di quale fronte dici? Se uniamo i tedeschi per la Germania, si può fare. Ma unirli in nome di una filosofia estranea, non importa quanto seducente, è impossibile. Ci telefoni, la direzione comunista, e uniremo il fronte. Per la Germania, non per la Russia. Ma tu pensi che la socialdemocrazia tedesca, che viene dal Quarantotto, che ha sconfitto Bismarck ed è sopravvissuta al terrore post bellico, accetti le condizioni dei comunisti? Davvero lo pensi? È assurdo auspicarlo. È umiliante”.

Coro

– Questo ha detto: assurdo e umiliante.

La mattina del quindici Plotkin scrive d’aver capito: «La Germania è sull’orlo di una dittatura. Di che genere? Quale il tiranno? Non è chiaro. Ma che stia arrivando è una dura, fredda realtà». “Alle prossime elezioni. Del cinque marzo. I tedeschi. Terrorizzati. Non opporranno resistenza. All’ascesa di Hitler. Resta solo da comprendere l’esito. Monarchia o fascismo?” L’inverno, le marce, le strade di pietra, la mandria dei berlinesi erbivori (senza casa, senza stufa né luce – per questo all’aperto); i provvedimenti che il potere, vestito da realtà, prende contro il dominato, nell’abito della realtà; l’attesa, la considerazione di ipotesi sul corso degli eventi, la ruminazione di un esilio. Da questo mucchio selvaggio (una pasta di cemento) risulta una mano, poi l’altra mano e il volto di Plotkin: sporco, infangato dalla democrazia che crolla, apre la bocca e respira nella torta funebre, nel dolce scaduto dello Sportpalast la notte del ventisette per “l’ultima – assemblea – socialdemocratica”.

«C’è qualcosa nell’aria», considera Plotkin. «Troppa polizia», annota. «Fuori e dentro lo Sportpalast». Apriamo la scatola del passato, ascoltiamo la voce, leggiamo la storia: sale sul palco il Coro socialista. «Cinquecento persone intonano canzoni di rivolta che ti mettono voglia di sfidare e osare. Sono grato del loro canto» e l’uditorio s’alza in piedi, stringe i pugni e urla “libertà”. L’ultima ora. Di libertà. Hanno preso il soprabito, e sono usciti, per la sfida al vento dei fucili. Per gridare. Un’ultima volta. “Libertà”. Friedich Stampfer, giornalista socialdemocratico, vuole parlare. Ma un poliziotto, un funzionario, si fa avanti e gesticola. È l’ingresso in scena della proibizione. Stampfer esita. Il poliziotto pronuncia: “Aufgelöst”. La proibizione. L’assemblea è sciolta. L’uditorio grida: “Polizia assassina”. Si leva una voce: “Berlin bleibt rot” (è rosso il colore prediletto degli illusi) ma già tutti escono nel clima delle uniformi e del ferro, nel controllo poliziesco e notturno.

Plotkin adesso si lascia trasportare da un’ora. Può essere una carrozza, o anche un tassì: un’ora. Può avere le ruote, i pedali oppure i binari: un’ora di tempo e Plotkin si ferma da Aschinger a bere un caffè e riflette e riposa. Dall’intenzione del viaggio non ricavo nulla. Dalla fatica, dalle interviste per apprendere, scaturiscono inezie. Tutti questi sindacalisti erano morenti. Questa socialdemocrazia aveva il male incurabile. Non c’è di che esportare, né importare. Non c’è. Sono stanco. Sono. Solo. Adesso: qualcuno entra nel locale e grida: “Brucia!”. Cos’è che brucia? Ancora e di nuovo, nel ciclo continuo del cammino e del resoconto, Plotkin è costretto a testimoniare il cappotto, la sciarpa, la strada. Esce. S’arrampica su Charlottenstrasse, verso un chiarore. Anche la folla, che lo circonda e accompagna, vede vampate. Un fuoco nel cielo. Una morte che vive. I bagliori come spermatozoi che fecondano il domani di cenere. Oggi brilla, domani sarà carbone e la domanda (di Plotkin) ritorna: “Cos’è che brucia?” Poi la risposta (di Plotkin): “Accidenti, è il Reichstag che brucia”.

Coro

– Salutate Plotkin. Per via delle fiamme noi ci fermiamo. Sopravviviamo, finendola qui.

***

SCHEDA

Abraham Plotkin visse a Berlino tra l’inverno del 1932 e la primavera del 1933. Il suo diario (An American in Hitler’s Berlin. Abraham Plotkin’s Diary, 1932-33, a cura di Catherine Collomp e Bruno Groppo, University of Illinois Press, Urbana and Chicago, 2009) è una testimonianza preziosa dei mesi cruciali che precedettero la presa del potere nazista.

Malati di posterità, siamo abituati a considerare l’ascesa di Hitler un fatto inevitabile in quanto accaduto. L’attitudine ha una sua logica, non lo nego. Ma i contemporanei – come ci mostra Plotkin con le sue pagine, i suoi ragionamenti, le sue valutazioni e congetture politiche – usavano una logica diversa, ipotizzavano scenari che non avrebbero dato esiti, eppure altrettanto verosimili, se non probabili, del cupo avverarsi del totalitarismo. In quei mesi, in Germania, tutto era a tal punto possibile che un sindacalista americano, ed ebreo, sceglieva di trasferirsi a Berlino per imparare le tutele dello Stato sociale, le protezioni assicurate ai disoccupati (aiuti inesistenti negli Stati Uniti), e decideva di apprenderle sui banchi di scuola dell’organizzazione dei lavoratori più evoluta del mondo: il sindacato tedesco.

Il volume pubblicato nel 2009 raccoglie una parte dei diari di Plotkin, conservati integralmente presso il Kheel Center for Labor-Management Documentation and Archives, Martin P. Catherwood Library, Cornell University, Ithaca. Plotkin frequentò molte personalità della classe dirigente socialdemocratica e sindacale berlinese, testimoniandone la caduta, la debolezza, la miopia. Nella primavera del 1933 tornò negli Stati Uniti, dove lanciò l’allarme sulla distruzione del movimento operaio tedesco. Riprese quindi la sua attività di dirigente nel sindacato tessile nordamericano.

I brani riportati tra virgolette “ … ” sono di mia invenzione, o rielaborazioni di passi di Plotkin. I brani riportati tra virgolette « … » sono citazioni di Plotkin.

LINK:

http://weimar.facinghistory.org/

http://www.press.uillinois.edu/books/catalog/53eqm8tc9780252033612.html

[Melanie Shell-Weiss ha ricostruito un altro episodio: users.wfu.edu/caron/ssrs/shellweiss.doc. Vent’anni dopo, all’inizio degli anni Cinquanta, troviamo Plotkin a Miami, Florida, dove assieme a un altro sindacalista, Robert Gladnick, sgomina una sedicente agenzia per l’impiego, la Caribe Employment Agency, in realtà un’organizzazione che trafficava donne e uomini da Porto Rico schiavizzandoli nell’industria tessile e agricola della Florida. Le operaie, segregate in una camera d’albergo, venivano scortate con le armi al lavoro in fabbrica. Plotkin e Gladnick ne salvarono molte e riuscirono a far chiudere l’agenzia.]

(Una versione più breve del racconto è stata pubblicata sul Manifesto il 4 agosto 2013)

c’è del sistema nel suo talento !!! – suo, di Davide Orecchio).

Per ringraziarti, Andrea, ti regalo la voce di Plotkin: in questo audio racconta la sua vita a 15 anni d’età, sfruttato in uno sweatshop di New York (1907 circa).

FONTE: Child Labor Resources at the Catherwood Library and the Kheel Center.

E questa, secondo me, è la nave con la quale arrivò in America nel 1901: la Barbarossa

FONTE: http://www.ellisisland.org

[…] Un ebreo americano nella Berlino di Hitler. Il diario di Abraham Plotkin (1932-1933) | Nazione India…. […]

molto bello

ti ringrazio

Davide, questo post è una pura meraviglia. qualche giorno fa ho visto questo documentario e te lo raccomando vivamente. effeffe

grazie Francesco. Anche per il documentario: la colorizzazione di Weimar è impressionante. E’ anche una presentificazione, il colore, se vogliamo. Vedere Hitler nel bianco e nero esangue dà l’illusione che il passato si possa archiviare. Il colore come sangue vivo, insomma.

la techno banalità del male è quella che sovrasta

effeffe