“Do I really want to set this in Denmark?”

Sul discorso di accettazione del Nobel da parte di Bob Dylan

di Alberto Brodesco

Come spesso accade nei discorsi pubblici di Bob Dylan, anche il suo “Banquet Speech”, la nota di accettazione del premio Nobel letta, in sua assenza, dall’ambasciatrice USA in Svezia, fa cozzare superbia e modestia, auto-consapevolezza e auto-ironia. In un passaggio del discorso, Dylan si avventura persino in un “But, like Shakespeare, I too…”.

Come spesso accade nei discorsi pubblici di Bob Dylan, anche il suo “Banquet Speech”, la nota di accettazione del premio Nobel letta, in sua assenza, dall’ambasciatrice USA in Svezia, fa cozzare superbia e modestia, auto-consapevolezza e auto-ironia. In un passaggio del discorso, Dylan si avventura persino in un “But, like Shakespeare, I too…”.

“Like Shakespeare, I too”?!?

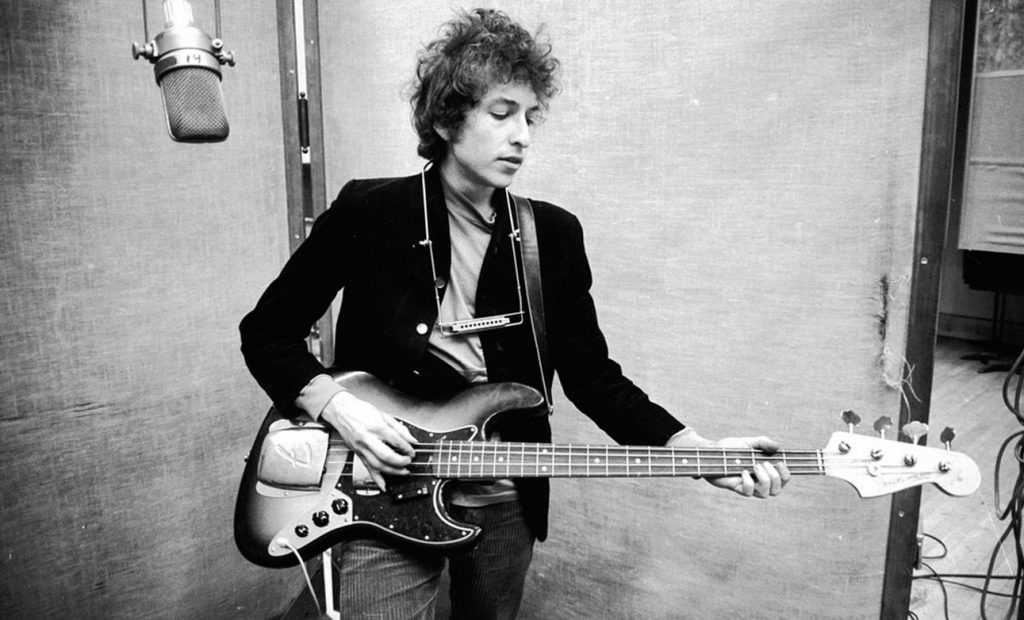

Se proseguiamo nell’ascolto capiamo però che Dylan usa questo paragone per dire una cosa umile: ovvero che entrambi, lui e Shakespeare, si sono interessati, più che a produrre arte o letteratura (o a pensare se stavano producendo arte o letteratura), a esprimersi al meglio delle loro possibilità tecniche, spesso confrontandosi con problemi materiali, mondani. Shakespeare si sarà trovato a preoccuparsi di riservare i posti migliori del teatro ai mecenati, di andare in cerca di un teschio umano; o si sarà chiesto se la Danimarca era l’ambientazione giusta per un certo dramma. Allo stesso modo, dal verso suo, Dylan afferma di non aver mai ragionato sul valore letterario delle sue canzoni, ma sulla chiave in cui inciderle, sui migliori musicisti per interpretarle, sullo studio più adatto a registrarle – questioni pratiche, che disdegnano ogni approccio critico-esegetico per porre l’accento sull’artigianalità dell’atto creativo. Dylan ribadisce dunque qui che la pulsione artistica, nella sua essenza, va legata alla ricerca della giusta forma espressiva. Il piano dell’espressione pare entrare in contrasto, o almeno in doverosa, fruttuosa frizione, con ciò che l’ha generato, ovvero con il pensiero.

L’anti-intellettualismo di Bob Dylan è cosa nota, ed esiste (almeno) dal 1965 – basta leggere una citazione dalle note di copertina dell’album Bringing It All Back Home: “i would rather model harmonica holders than discuss aztec anthropology / english literature. or history of the united nations”. Non si tratta qui evidentemente di descrivere un anti-intellettualismo alla Trump, ma di qualcosa di sottile, di cui si ritrova un segno memorabile nell’ultima strofa di Tombstone Blues: “Now, I wish I could write you a melody so plain / That could hold you, dear lady, from going insane / That could ease you and cool you and cease the pain / Of your useless and pointless knowledge”. Useless and pointless knowledge. Ciò che davvero importa è mettere fine al dolore prodotto dal vostro sapere inutile e senza scopo. “Ease you and cool you” è ciò che, come una droga, può fare la musica, “a melody so plain”, non delle liriche da leggere. Se Bruce Springseen ha affermato “Elvis ci ha liberato il corpo, Bob Dylan ci ha liberato la mente”, di certo Dylan farebbe volentieri a cambio.

Tutto il percorso artistico di Bob Dylan è caratterizzato dalla tensione tra superbia-sfrontatezza e umiltà-timidezza. Dylan è nato come cantante un po’ ladro capace di imporsi su tutti gli altri folk singers del Village anche in virtù della sua spregiudicatezza, furbizia e immodestia. Allo stesso tempo, ha sempre indicato altri come i veri grandi, sin dai titoli delle sue canzoni, che omaggiano – dal primo album, Bob Dylan (1962) a “Love & Theft” (2001) – Woody Guthrie, Blind Willie McTell o Charley Patton, nel tentativo a tratti disperato di spostare l’attenzione da sé. In un suo messaggio del 2011 “To my fans and followers” Dylan scrive: “there’s a gazillion books on me either out or coming out in the near future. So I’m encouraging anybody who’s ever met me, heard me or even seen me, to get in on the action and scribble their own book. You never know, somebody might have a great book in them”. Questo invito/trappola manifesta il disprezzo di Dylan verso i writers and critics (quorum ego) già indicati a dito in The Times Are a-Changin’ e Ballad of a Thin Man. Quel “get in on the action” è ovviamente sarcastico, perché per Dylan non vi è niente di più lontano dall’azione che cercare significati nelle sue canzoni. Il tira-e-molla con il comitato del Nobel è certo motivato dalla passione per il puro gesto performativo, da un’auto-percezione inquieta, ma anche dal rifiuto anti-accademico per tutto il pensiero che non parte da un dato di esperienza capace di legittimarne l’espressione, in linea con la cultura blues di cui Dylan è di fatto un esponente.

La necessità di incollare piano del pensiero e piano dell’espressione in cerca di una sorta di simultaneità può anche andare a detrimento della purezza del primo, qualora si tratti di dare forza al secondo. Le incisioni di Dylan spesso dimostrano che cogliere il momento è più importante della precisione o dello studio, inteso sia come attenzione per l’equilibrio compositivo nella fase dell’arrangiamento e della produzione, sia, letteralmente, come approfondimento intellettuale.

Nell’album Highway 61 Revisited, uno dei capolavori, si sente un evidente errore nel fraseggio di chitarra acustica che apre Desolation Row. La band va a tratti fuori tempo, spiazzata dalla progressione di Like a Rolling Stone. In questo pezzo epocale suona un organista (Al Kooper) improvvisato lì per lì, che arriva sempre in leggero ma vistoso ritardo ai cambi di accordo. Anche il bassista di Tombstone Blues ogni tanto perde per strada il riff. Anni dopo commenterà: “There were mistakes but they didn’t matter to Dylan”. Arte della sprezzatura, coltivata con accanimento.

L’urgenza di trovare forma espressiva al pensiero costringe insomma a dare delle risposte apparentemente sbagliate ai “problemi mondani” che, nel discorso di Stoccolma, Dylan reputa più fondamentali di quelli teorici. Alla cura per le componenti pratiche dell’esperienza creativa va dunque sovrapposta l’affettazione con cui Bob Dylan supera quelle stesse questioni. Siamo di nuovo sul crinale tra l’estrema arroganza del controllo assoluto e la resa alla sostanziale bellezza dell’imperfezione artistica.