Guerra e pace tra Tommaso Landolfi e la sua terra

di Tarcisio Tarquini

Il palazzotto seicentesco, che fu della famiglia Landolfi ed ebbe come ultimo abitante Tommaso, con la giovanissima moglie Marisa e i due figli Idolina e Landolfo (rispettivamente la Maior, la Minor e il Minimus dei grandi diari “Des Mois” e “Rien Va”) sta nella parte alta di Pico, in un quadrante delimitato da vicoli, i due laterali che accompagnano la pendenza del colle. É protetto da mura che lasciano solo immaginare il giardino un tempo fiorente, oggi bruttato, dice chi lo ha visitato di recente, dai segni e dalle conseguenze del lungo abbandono. È il maniero nel quale venne Eugenio Montale, trovandovi ispirazione e immagini per la elegia di Pico Farnese ma che fu inaccessibile a tanti altri ammiratori dello scrittore, che poi non seppero resistere alla letteraria tentazione di raccontare i vani tentativi per penetrarne l’intimità.

É dalla morte di Tommaso Landolfi, avvenuta – lontano da qui – l’8 luglio del 1979, che si discute del destino di questa casa che, accertato naturalmente il favore della famiglia, sarebbe dovuta essere da tempo acquisita al patrimonio pubblico e tutelata come si conviene a un luogo di tali memorie, ma è da quel momento, appunto, che ogni volta che lo si è tentato polemiche di ogni tipo ne hanno compromesso e frenato il buon esito. In queste settimane sembra essersi arrivati a una svolta, il comune nel prossimo mese di novembre entrerà in possesso di casa Landolfi, ma per farne cosa non è ancora ben chiaro. A Pico se ne discute animatamente, c’è chi non nasconde il malumore per il mutuo contratto che prosciugherà le povere casse comunali per i prossimi decenni, altri intravedono, invece, le opportunità che nasceranno dall’aver salvato un bene prestigioso, uno dei luoghi più misteriosi e evocati della letteratura italiana del novecento. A ben vedere, comunque, si tratta prima di tutto di un risarcimento, un atto di pacificazione, di reciproco riconoscimento, di una terra con il suo scrittore più grande e di lui, tramite i suoi diretti famigliari, con la sua terra, di cui finalmente può diventare ciò che finora non è mai stato: un tratto di identità.

In questo scritto, dunque, parlo di Tommaso Landolfi e di “scene di vita di provincia”: alludo al rapporto dello scrittore con la sua terra, alle ragioni di quella felicità di scrittura di cui egli confessa di riempirsi a Pico e non da altre parti. Mi riferisco, inoltre, a una polemica che fu in un certo senso la plastica rappresentazione della diffidenza con cui la provincia, che non egli non accetterà mai di riconoscere come sua, guardò Landolfi, ricevendone in cambio un sentimento assai vicino al rancore. E concludo con un episodio – un convegno, un libro – che, forse, fu un primo passo di riavvicinamento, un omaggio non formale arrivato tardi ma non inutile.

Scena uno. A Pico, una doppia sospensione dell’incredulità

La mia tesi landolfiana è del 1976, la chiesi e ottenni da Walter Pedullà, che di Landolfi si occupava anche dal versante della cosiddetta critica militante, una definizione con la quale si intendeva – non so se oggi, in un’età di crisi di tutte le militanze sia ancora così – quell’attività a metà tra giornalistica e saggistica che trova la sua sede più immediata sui giornali. Nel caso di Pedullà erano le fittissime pagine dell’Avanti! piene di segnalazioni di romanzi, libri di poesie, saggi letterari e filosofici generalmente estranei, possiamo dire, al “mainstream” dell’epoca, nelle quali, quindi, trovavano la giusta dimensione i libri di Landolfi, insieme con altri autori, come Giuseppe Bonaviri, anche lui legato alla provincia di Frosinone, accomunati dalla eccentricità delle loro narrazioni, nelle quali la cifra naturalista, che pure continuava a sentirsi, si era trasformata in racconto fantastico grazie a eventi imprevisti, a smottamenti di significato che sembravano voler rivendicare, prima di ogni altra cosa, i diritti della fantasia, lo statuto autonomo della letteratura: un tema questo su cui Landolfi molto insisterà nelle sue riflessioni diaristiche.

Metà degli anni settanta, e un po’ prima, sono gli anni nei quali si pubblicano l’“Horcynus Orca” di D’Arrigo, la “Storia” di Elsa Morante, libri che hanno tutti un respiro, una forza narrativa, un ottimismo sulle capacità conoscitive della scrittura molto distanti dal supposto corto respiro di Landolfi, dalla sua diegesi autoriflessiva, come si è detto di recente, che sembra fiaccare, sabotare, il racconto, anche se poi, in effetti, è essa stessa un racconto: il racconto di uno scrittore infelice, dubbioso, sicuro solo quando il rito della parola, che egli evoca come possibilità, strumento di difesa garantitogli dal suo mestiere, si compie con esiti che a volte paiono imprevisti per lo stesso scrittore.

Negli anni ai quali mi riferisco, e nei quali scrissi la mia tesi su Landolfi che intitolai “Lo stile e la bestia”, in effetti Landolfi poteva sembrare uno scrittore lontano dai gusti e dalle predilezioni di un giovane studente di lettere di una università italiana negli anni settanta, ancora segnati dalla ricerca di una letteratura civile, impegnata, contenutistica, partigiana fino ad escludere o guardare con diffidenza tutto ciò che muoveva in direzioni diverse. La stessa attenzione dei critici letterari, pure contraddistinta da nomi autorevoli che hanno fondato la critica landolfiana e sono un punto di partenza valido ancora oggi, non andava al di là della recensione dell’ultimo libro stampato, come testimonia – potremmo dire “per tabulas” – la stessa ampia rassegna bibliografica, raccolta e distinta anno per anno da Idolina Landolfi, che troviamo nei due volumi de “Il piccolo vascello solca i mari”, pubblicati nel 2008 che rappresentano un autentico testamento di scienza e di affetto che lei, la Minor, ha intestato al padre con la sua ultima fatica. poco prima di morire.

Idolina, nella sua introduzione al primo volume rizzoliano delle Opere scrive “sia detto per inciso e una volta per tutte che la maggior parte della produzione landolfiana – rare sono le eccezioni, almeno sino ai primi anni Sessanta, quando prende dimora quasi stabile altrove – è ascrivibile ai periodi trascorsi a Pico; così l’esame dei manoscritti rivela la norma, sempre in riferimento al lasso di tempo suddetto, una pagina di gran lunga più tormentata nei testi composti altrove, di contro a quella usuale, dotata di pochissime correzioni, spesso risultato di una ‘seduta unica’ notturna”.

La prima delle scene di vita provinciale riguarda questo punto. La “Pietra lunare”, che reca come sottotitolo “scene della vita di provincia” – pubblicato nel 1939 – è un romanzo che ci aiuta a spiegare quello che scrive Idolina, e che aveva già rivelato lo stesso Tommaso, la ragione per la quale lo scrittore scrive a Pico con una facilità che smarrisce in altri luoghi. Penso che in questa condizione c’entri molto il fatto della “sospensione dell’incredulità” di cui la “Pietra Lunare” è una sorta di manifesto, così come è una sorta di manifesto del romanzo che parla di se stesso (una tendenza landolfiana su cui più in generale ha scritto Marcello Carlino). Ripeto cose note: per essere catturati nella lettura di un testo letterario, per seguirlo nelle sue evoluzioni e peripezie è indispensabile che il lettore abbandoni il suo consueto statuto della realtà e si predisponga a credere come verosimili le vicende narrate, a considerarle vere nel contesto dell’universo evocato dalla narrazione. Perché il meccanismo funzioni, però, c’è bisogno di un’altra condizione, che anche il narratore accetti la sua “sospensione dell’incredulità”: non solo il lettore deve credere a quello che lo scrittore racconta, ma anche lo scrittore deve mollare il suo ancoraggio allo statuto della realtà e accettare quello intimo alla storia che sta raccontando; nasce proprio dalla difficoltà a prendere per buono quanto gli detta la fantasia il continuo interrogarsi di Landolfi su quanto scrive. La lotta perché scatti la sospensione dell’incredulità, la sua e del lettore, e il timore che questo non avvenga è il tarlo che Landolfi si porta dietro, è l’ossessione sull’insufficienza della sua letteratura che lo costringe a fermarsi, interrogarsi, vilipendersi, tormentarsi.

Qualcosa avviene, però, a Pico. Ed è la stessa cosa che capita a Giovancarlo, un giovane che torna al suo paese dalla città, che nella prima scena della “Pietra lunare” entra in un ambiente, tra persone che già vivono nell’incantesimo della sospensione dell’incredulità cosicché non si sorprendono, anzi non fanno nemmeno caso, ai primi segni della metamorfosi caprina di Gurù, la protagonista della storia. E passo dopo passo, presumibilmente seguendo, o parafrasando, la stessa traiettoria del lettore, Giovancarlo si metabolizza nel romanzo fino a sentirsi disponibile, pronto, ai suoi racconti e alla loro logica stravolta. Landolfi a Pico diventa Giovancarlo, sospende l’incredulità di narratore e si lascia possedere dalla luna fino a condividere la notte di Gurù, seguendone il cammino fatale, e l’apparizione delle madri, si lascia conquistare dalle sue fantasie, quelle su cui altrove si spunterebbero le sue penne, consumate dai mille dubbi del suo procedere autoriflessivo. Non è solo una praticissima questione di tranquillità e isolamento che Pico garantisce, è la dimensione diversa di un rapporto con la realtà perché è una realtà diversa che dispone a credere all’incredibile, che mette lo scrittore a contatto diretto con una vena immaginativa capace di alimentarne la scrittura che così diventa fluida, obbligata.

La scrittura di Landolfi non è mai facile, è pur sempre segnata – come scrive Debenedetti – dal “massimo di chiarezza al servizio del massimo di procurata oscurità”; resta sempre patinata da una specie di velatura di artificialità. Mi piacerebbe parlare della sua natura di grande, magniloquente scongiuro per sconfiggere il negativo della vita e del mondo. E anche di sottolineare che se la luna è la figura decisiva per far scattare, in Giovancarlo e in altri personaggi landolfiani, la sospensione dell’incredulità, dietro la luna si cela una figura ancora più ammaliante, la bestia davvero centrale di tutto il bestiario landolfiano, il ragno, di cui non serve ricordare il ruolo potente nelle civiltà contadine e lo spossessamento, la perdita della presenza, che provoca e che può essere reintegrata solo con la forza misteriosa dell’esorcismo e del rito.

La luna landolfiana è fatta di materia ragnesca, Gurù come tutte le altre creature lunari, come i lupi mannari e le capremannare a lei sorelle, ne viene punta, diventa, lo dice nella sua litania, “ciascuna ma nessuna”. Lo stesso Landolfi è uno scrittore mannaro, le parole egli le usa, proprio come Gurù, per rinominare le cose, per individuarle, per evitare che finiscano per annullarlo. La sospensione dell’incredulità che Landolfi ci chiede e chiede a se stesso – e che non gli riesce se è lontano da Pico, e solo a Pico trova la sua condizione ideale – non è solamente per tentarci all’avventura piena della letteratura, ma per predisporsi lui stesso al grande scongiuro, al rito che sconfigge l’essenza orrida e innominabile di quello che Debenedetti avrebbe chiamato “il tremendo fenomeno vita”.

Scena due. Frosinone, contrafforti per nulla

Landolfi – è la seconda scena di vita di provincia che propongo – non è uno scrittore presente nell’olimpo delle celebrità e glorie provinciali. Non lo era, almeno, fino a un po’ di tempo fa, quando questa diffidenza, non immotivata e reciproca, tra lui e la provincia, non era stata in parte lacerata da qualche atto riparativo, sia pure compiuto alla memoria.

In questa diffidenza c’è, naturalmente, un dato oggettivo: non può essere intestato a una dimensione provinciale un intellettuale che ha nutrito la sua letteratura di cultura e letture europee e che perciò non viene percepito come parte della stessa famiglia: qualcuno, per fare un nome, come Libero De Libero che con il suo “Ascolta la Ciociaria” ha regalato un canto nobile alla terra ciociara e che, perciò, nella vicenda che sto per ricordare, viene citato proprio in contrapposizione con Landolfi, anche se tra i due, in merito, ci sarà una corrispondenza quasi complice.

L’atto scatenante del ripudio provinciale di Landolfi, che rende esplicita, probabilmente, una antipatia più lontana, è un racconto che lo scrittore pubblica nell’ottobre del 1955 sul Mondo di Pannunzio, su un giornale, dunque, dell’intellettualità radicale e, aggiungerebbero oggi alcuni che non siamo noi, elitaria, radical chic.

Il racconto si intitola – ma Landolfi sembrerà poi prendere le distanze dal titolo – “I contrafforti di Frosinone”. Lo leggiamo, con qualche minima variazione, documentata da Idolina, rispetto al testo pubblicato dal giornale, nel volume “Se non la realtà” uscito nel 1960 e che ritroviamo contenuto nel secondo volume delle Opere complete, pubblicato da Rizzoli nel 1992, con una nota della stessa Idolina nella quale si fa riferimento alle “divertenti” reazioni che il racconto, quasi quaranta anni prima, aveva suscitato.

Landolfi, in quell’articolo, certo non sfuggitogli di mano se, perdendo il carattere di occasionalità giornalistica, sarebbe entrato a far parte di un suo libro, aveva raccontato, cominciando dalla stazione di partenza delle corriere a Castro Pretorio a Roma, di un viaggio di ritorno al suo paese, con sosta nella città che “con felice eufemismo – scrive – è stata definita capitale della Ciociaria”. “Con felice eufemismo – spiega subito – perché non è intanto chi non veda che ha un brutto nome: Frosinone”. “I suoi partigiani medesimi – insiste – devono confessare la sgradevole impressione indotta da questo falso accrescitivo (…). Frosinone!”. “Un nome – scrive ancora – che par fatto apposta per evocare facce aduste e camuse di pacchiane con relativo fazzoletto da capo”, e del resto “come dimenticare che nel teatro popolare romanesco, quello da periferia, c’era sempre, prima che il fascismo attribuisse a questa città grado di capoluogo, qualche personaggio che per far sghignazzare gli spettatori e coprire un altro di ridicolo gli chiedeva se fosse di Frosinone?”. Dei contrafforti, subito dopo aver evocato le mura di Volterra, le mura ciclopiche, gli spalti di Tebe e Ninive, scrive che essi sostengono “una gialla casuccia in stile novecento”, cioè il “mero nulla” e poi, rimettendo nel mirino memorie e tradizioni frusinati “(lui preferirebbe “frosinonesi”) ironizza acidamente che è difficile trovare in Italia “una città che non offra alcuna testimonianza dei suoi gloriosi passati (…) ma come la nostra Frosinone dimostra non impossibile”.

Al furore polemico di Landolfi non sfuggono i santi patroni di Frosinone, il nome altolocato “con dovizia di acche e dittonghi alla latina” di un’osteria che fa da stazione di sosta delle corriere dirette – come quella dello scrittore – verso il sud della provincia, un premio di pittura istituito di recente e una gazzetta “ciociara o di Ciociaria” che ha pure l’ambizione di avere una sua pagina culturale. Per concludersi con l’argomento principe della contestazione, quello che si palesa come la vera miccia che ne ha fatto esplodere il rancore, l’innalzamento, per decisione di un regime dittatoriale, di Frosinone al rango di provincia con annessione del suo luogo d’origine, un paese che era stato sempre nella provincia di Caserta, sebbene “né la sua lingua, né le sue tradizioni ebbero mai nulla a che vedere con ciò che ancora qualche vecchio chiama lo stato romano: di qua Longobardi, Normanni, Angioini, di là papi e loro accoliti; di qua una lingua tipo napoletano abruzzese di là una specie di romanesco suburbano; a non tener conto poi di tutto il resto”.

Ce ne era, dunque, abbastanza per provocare la replica, nel seguente mese di novembre, della Gazzetta Ciociara, un quindicinale diffuso prevalentemente per abbonamento che affidava il compito di rintuzzare le parti più velenose dell’intervento di Landolfi a un suo collaboratore illustre, Anton Giulio Bragaglia.

L’articolo, posizionato in prima pagina con il titolo “Frosinone e i falsi ciociari” veniva preceduto da un corsivo del direttore Giulio Celletti, che elenca i collaboratori più illustri della terza pagina del giornale, tra cui il già ricordato De Libero, informando nello stesso tempo, con una punta di veleno, che dal momento della sua fondazione, due anni prima, il periodico veniva inviato regolarmente in omaggio a Landolfi, senza aver mai ricevuto da lui segni né di apprezzamento né di ringraziamento.

Quello che, però, qui vorrei sottolineare è il livello della risposta di Bragaglia che Idolina, nella sua nota, cita solo parzialmente, quella in cui il maestro futurista di Frosinone afferma livorosamente, in sintesi, di non aver mai sentito nominare prima di allora questo Landolfi; una replica che non sembra all’altezza di un artista del livello di Bragaglia, espressione di una cultura e di esperienze artistiche che si farebbe fatica a liquidare come provinciali. Ho cercato, perciò, la fonte e letto per intero l’articolo di Bragaglia che prima di arrivare alle contumelie, che ne occupano una piccola parte, quella conclusiva, svolge un ben più articolato, e possiamo dire, elegante ragionamento sulla questione cruciale della lingua “burina”, la riporta alla tradizione precedente alla toscanizzazione del romano, avutasi con Leone X, la assimila alla tradizione delle maschere del teatro regionale, rivela che il ciociaro, in un caso l’alatrese, era studiato e usato da Petrolini per alcune sue performance teatrali (in “Lumie di Sicilia”, ma pure in “Gigi er bullo” – aggiungiamo – dove il grande attore romano, giocando sull’equivoco, chiama la sua fidanzata di Alatri, “alatrina”).

E, per quanto riguarda la città di Frosinone, priva, secondo Landolfi, di bellezze da ostentare, Bragaglia ricorda che c’è stata una guerra a fare piazza pulita di ogni testimonianza del tempo passato: non del tutto, però, come dimostra un antico teatro romano e come mostra di trascurare un ciociaro che si vergogna di esserlo rimettendo in discussione non tanto l’imposizione amministrativa del fascismo ma un’evidenza storica e territoriale.

Nei numeri seguenti del quindicinale resta qualche traccia indiretta della polemica con una intensificazione di articoli che insistono sulla cultura della provincia, del resto Landolfi, in maniera che, senza timore di offenderlo, possiamo pure definire altezzosa affida la sua conclusione a un pezzo indirizzato non al direttore della “Gazzetta Ciociara” ma al direttore de “Il Mondo” e pubblicato il 20 dicembre 1955. Lo scrittore parla di uno scritto, quello di Bragaglia, che si riduce a “una serqua più o meno nutrita e più o meno ben distribuita di contumelie” e prima di dichiarare chiuso “l’incidentino”, promettendo di non voler impegnarsi in eventuali ulteriori interventi, un po’ in contraddizione con quanto scritto all’inizio di replica di essere stato malinteso, afferma che “le smanie dell’illustre concittadino” (così il direttore della Gazzetta aveva presentato Bragaglia) non fanno che confermare me e i lettori bennati in quanto nel mio articolo era (e me ne pento) appena implicito”.

Stento a credere che Bragaglia non conoscesse Landolfi, stento anche a credere che Landolfi non conoscesse Bragaglia. Un anno prima, nell’ottobre del 1954, Landolfi era stato chiamato in causa, sempre sulla “Gazzetta Ciociara”, da Libero De Libero in un articolo intitolato “Ciociaria terra di Circe” e che aveva provocato una polemica nella quale si erano infilati il critico d’arte Michele Bianconi, docente di storia dell’arte all’Università di Roma, sorano, e lo stesso Anton Giulio Bragaglia.

De Libero aveva scritto di una Ciociaria tanto estesa da arrivare alla sua Fondi e che il nome Ciociaria non proviene affatto dal termine “ciocia”, un calzare il cui uso era ben più diffuso della terra a cui avrebbe dato il nome, ma dalla maga Circe, da cui sarebbe derivato il termine Circeria da cui, infine, Ciociaria. Ma a noi interessa il punto in cui, per comprovare la vivacità di una discussione sull’identità territoriale delle terre del basso Lazio, il poeta aveva richiamato la radicale convinzione di Landolfi: “Provatevi a ricordare – scrive De Libero – queste vicende allo scrittore Tommaso Landolfi che è di Pico; quella provincia di Frosinone affibbiata al suo paese gli scotta più del marchio nazista sulla pelle di un ebreo, e vi direbbe persino che il brigantaggio dalle sue parti vestì panni regali nella persona di Michele Pezza, alias Fra Diavolo, mentre dalle parti di Frosinone esso fumava di sporcizia alle ciocie di Gasparone e di Peppe Mastrigli”.

Molto più moderato Bragaglia nella risposta a De Libero rispetto a quella dell’anno successivo a Landolfi. “La Ciociaria è un luogo fiabesco, poetico, per le sue colline, le valli, il mare circeo (…). Come tutti i paesi letterari essa ha i confini vaghi. Per Pascarella ha una circoscrizione, per i campani un più ristretto confine, per i romani è vastissima e comprende Anticoli Corrado (…) dove siamo decisamente nella Sabina”. Nessuna battuta riservata alla citazione landolfiana.

Sarebbe, comunque bastato attendere un po’ per dare una dimensione giusta ai “Contrafforti di Frosinone”. Qualche mese più tardi, infatti, Landolfi scrivendo delle abitudini e della lingua degli abitanti di un “paesino” , il villaggio X, che sembrerebbe Pico, annotava “quanto di più ignobile la periferia della capitale offre alla vista e ad altri sensi è qui accolto in poco spazio e può essere rapidamente apprezzato: qui balconi a vasca da bagno, gialli edifici scolastici novecento (…) qui anche badaloni con fasce ai polpacci o basco discorrenti in una lingua che è quella stessa ormai della capitale, solo se possibile più corrotta o grossolana”. Frosinone, dunque, era poco più che una raffigurazione metaforica dell’Italia del dopoguerra, della sua urbanistica dozzinale, dominata dal giallo delle costruzioni (ma forse – suggerisce un amico – c’entra anche il giallo di certi pittori futuristi e post futuristi), un’Italia marcata dall’involgarimento delle parlate, che per Landolfi si traduceva in stizza polemica, in aristocratico distacco, e in Bragaglia diventava materia teatrale, creazione di una maschera nuova da aggiungere alle maschere nobili della commedia italiana.

Scena tre. Pico-Frosinone, una postuma riconciliazione

La ferita dei Contrafforti di Frosinone e della polemica seguitane io credo abbia gettato una grandissima ombra nel rapporto di Landolfi con questa provincia. Per anni di Landolfi non si è parlato, un giornale locale, in occasione della organizzazione di una tavola rotonda sullo scrittore, sul finire degli anni Ottanta, commentò l’avvenimento affermando che si stava parlando di una personalità nota più in Russia che nella sua terra natale. Era, probabilmente, un’esagerazione, ma non ricordo che sia stata contraddetta o smentita.

Nel 1983 il comune di Pico e la provincia di Frosinone, pronubi il sindaco Antonino Conti e l’assessore provinciale Adalberto Carè, dedicarono un primo appuntamento allo scrittore con un seminario di studio, al quale presero parte Walter Pedullà, Geno Pampaloni, Marcello Carlino e Luciana Martinelli, che ebbe come titolo “Landolfi alla ricerca dei suoi lettori”. E si voleva alludere certo non solo ai lettori della sua provincia, ma ponendo questo tema, si riprometteva di suscitare in tutti l’interrogativo se si stesse facendo il necessario per favorire una fortuna critica più larga procurando finalmente allo scrittore una popolarità possibile, diciamo compatibile con una letteratura per definizione selettiva.

Abbiamo appreso solo dopo, leggendo la ricostruzione delle vicende editoriali dei libri di Landolfi, prima con Vallecchi e poi con Bompiani, Einaudi e Rizzoli – in quegli anni era ancora lontano il trasferimento all’Adelphi – che uno dei problemi della scarsità di lettori, testimoniato (è ancora Idolina a certificarlo con un suo studio) dalla tiratura e dalla sorte delle diverse tirature, consisteva più che nei lettori nelle scelte editoriali, nella scarsa cura della promozione e distribuzione, nel considerare, in fondo, Landolfi come un dotazione preziosa per il catalogo ma assolutamente ininfluente ai fini del fatturato e perciò una sorta di investimento residuale.

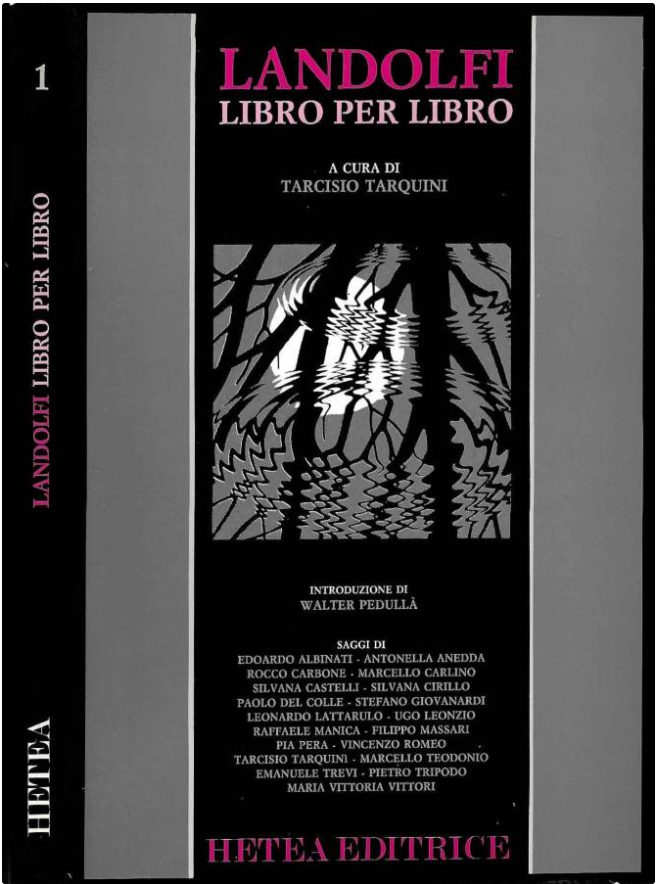

Ma un momento di svolta per Landolfi e il suo rapporto con la nostra provincia penso possa essere fissato in un convegno svoltosi, tra Pico e Frosinone, nel dicembre del 1987, del quale è restato un libro che è ampiamente citato nella più recente bibliografia landolfiana.

“Landolfi libro per libro” fu il titolo – dell’incontro e del volume – scelto dagli organizzatori, io ne ebbi la cura ma gli enti che lo promossero furono la provincia di Frosinone e il comune di Pico, con la volontà di farne un appuntamento ricorrente e la premessa di una Fondazione da costituire.

Si trattò di un convegno importante, dicevo, perché programmaticamente, accanto a critici di mestiere, giovani e meno giovani, vennero chiamati a confrontarsi con i libri landolfiani una schiera di giovani scrittori e scrittrici nella presunzione di favorire così un “rendez vous” di questi libri con la nuova letteratura che si stava formando grazie a una nuova generazione, collocata all’altezza di anni in cui la scrittura fine, complessa, di Landolfi poteva trovare epigoni, ammiratori, interpreti più freschi.

Di quella “due giorni” – alla cui ideazione ebbe un ruolo determinante Raffaele Manica – ha scritto recentemente uno dei partecipanti, Emanuele Trevi, nel saggio-romanzo “Due vite”, nel quale racconta di due amici, Rocco Carbone e Pia Pera, che si conobbero in quelle giornate: Pia Pera parlò del Landolfi traduttore (“Tommaso Landolfi nello specchio russo”), Rocco Carbone del “Dialogo dei massimi sistemi” , Emanuele Trevi relazionò su “Gogol a Roma”, Pietro Tripodo, un altro amico a cui Emanuele Trevi ha dedicato un ricordo bellissimo in “Senza verso”, affrontò – all’avvio un po’ di contraggenio, come ha notato Andrea Cortellessa – i due grandi libri della poesia di Landolfi, “Viola di morte” e “Il tradimento”, uscendone poi conquistato.

Se si scorre l’indice del libro che raccoglie tutti i contributi si rinvengono nomi diventati importanti e noti, nelle cui opere, di allora e successive, non è difficile rintracciare echi landolfiani, segno che la scelta non era stata casuale e che per la maggior parte di loro avrebbe trovato conferma nel tempo.

Walter Pedullà commentava che questi nuovi critici trattavano Landolfi come la moglie di Gogol, una bambola gonfiabile a proprio piacimento e propria discrezione per adattarla alle preferenze della “poetica” di ciascuno di loro, con una operazione di lettura sempre finalizzata, però, a scoprire le finzioni del racconto. Ma, ripeto, l’importanza di questo convegno fu nel fatto che finì per costituire una sorta di ufficiale riconciliazione tra la provincia di Frosinone e Landolfi, un atto che chiude senza dimenticarla, ma assegnandole il giusto profilo, la ferita provocata dai “Contrafforti di Frosinone”, ribadendo la lezione che la letteratura non può impantanarsi troppo con la cronaca o gli umori, e i malumori, del momento.

Ho scritto in avvio di questo testo che finalmente, dopo svariati tentativi finiti nel vuoto e tante attese andate deluse, il palazzo di Landolfi è in procinto di passare in proprietà al comune di Pico con la finalità – è negli auspici – di farne un luogo della cultura e di studio dell’opera dello scrittore.

Anche questo può essere un passaggio d’epoca dall’enorme valore simbolico. E la prova che se per un attimo anche noi accettiamo la sfida della sospensione dell’incredulità lo scenario nel quale entriamo comincia a popolarsi, un castello torna a vivere sotto lo sguardo ironico e, per una volta, compiaciuto del suo aristocratico abitante.

Questo testo è la rielaborazione di un intervento, tenuto a Pico il 7 settembre 2024, al Convegno “ Linguaggi e mondi possibili di Tommaso Landolfi”, promosso dal comune di Pico, dall’Università di Cassino e del Lazio meridionale e dall’Associazione “Letterature dal Fronte”, per la regia di Clara Abatecola. La tavola rotonda, coordinata da Raissa Raskina e Riccardo Finocchi del Laboratorio TECNAL dell’Università di Cassino, ha visto la partecipazione, oltre all’autore di questo scritto, di autorevoli contemporaneisti come Paolo Trama, Andrea Cortellessa, Isabella Pezzini, Daniele Giglioli e, in video, Silvana Cirillo.