Tre nostalgie

di Vanni Santoni

(Che, sì, potrebbe essere anche il titolo di un libro di Richard Yates*). Ho letto di recente tre bei romanzi, che trovo siano uniti, oltreché dal fatto di essere stati scritti da autori nati nella forbice di un quindicennio (Pavolini 1964, Ghelli 1975, Cognetti 1978) e legati a vario titolo a Roma (Cognetti per l’editore, Ghelli per averla scelta come città di adozione, Pavolini per nascita e editore), da una fortissima tensione nostalgica, declinata tuttavia secondo modalità affatto diverse.

Il libro di Ghelli lo conoscevo da molto prima che avesse il titolo Voi, onesti farabutti, col quale è uscito per i tipi di Caratteri Mobili; di più: lo aspettavo proprio. Varie volte, ai reading (Ghelli è parte di Scrittori Precari, collettivo che ha fatto delle letture pubbliche la propria bandiera), avevo sentito quell’apertura che fa

Mio nonno ne beve un dito ancora, dopo il caffè: di rosso, come i suoi pensieri: pensieri ostinati di una vita, masticati col pane, intinti con dita non tremanti; ma mica come l’ostia, che si scioglie in bocca senza sapore; no: un retrogusto amaro risale, di fumo incallito e di bestemmie davanti al televisore.

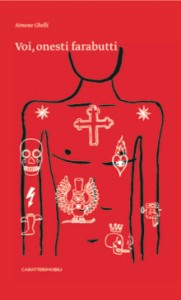

L’avevo sentita di nuovo in Trauma Cronico, spettacolo teatrale di Dimitri Chimenti che aveva messo in scena gli Scrittori Precari stessi, col loro lavoro e il loro vissuto, e l’avevo pure richiesta: una volta non mi trattenni e gridai “Ghelli, leggi i’ nonno”. È quindi un grande piacere per me vedere oggi in libreria, nella dissonante e tuttavia convincente veste grafica scelta dall’editore – copertina rossa, con un nudo corpo umano sul quale è disposta una serie di disegni-tatuaggi che ricorrono poi, neri su bianco, come una sorta di titoletti, all’interno – questo romanzo, che è poi una specie di confronto tra due bastian contrari separati da una generazione; confronto di cui la fantasia letteraria è l’unico possibile mediatore, per stessa, implicita ammissione di Ghelli quando scrive

A furia di leggere m’era cresciuta l’immaginazione a dismisura: finii per addebitare alla guerra la ferita del nonno; e nel buco dietro la caviglia, la fantasia ci piantò la scheggia d’una bomba. A sentirlo che parlava di bersaglieri e di come scattavano di corsa, me l’ero raffigurato come assediato da una gragnola d’ordigni, col pennacchio che vibrava per tutti i colpi passati a raso. Per me aveva fatto addirittura la Prima guerra mondiale: l’immaginavo a far dispetti agli austriaci, anche se le date non coincidevano per nulla; ma il mio tempo funzionava come la fisarmonica che ancora garba tanto al nonno: l’allargavo dove mi faceva comodo, per farci entrare anche la mia, di storia.

È poi un piacere ritrovare Voi, onesti farabutti in libreria anche perché era sempre un piacere ascoltarlo. Ora, quello dei libri “perfetti per la voce del loro autore” è quasi un cliché, ma chiunque ne ha avuto esperienza potrà confermare che quando Ghelli legge dal vivo passi di questo romanzo, gli si accende negli occhi una scintilla speciale,  e all’ascoltatore sembra di sentire nel gargarozzo quel vinaccio aspro ma gagliardo che garbava a suo nonno. In realtà con questo romanzo Ghelli fa un passo in più e, portando all’estremo il proprio stile, conduce questo legame tra il testo scritto e il testo letto alla sua miglior conclusione: leggendo il libro sembra di sentire Ghelli leggere anche se non è presente. Di più: anche se non lo si è mai sentito leggere – ne sono convinto.

e all’ascoltatore sembra di sentire nel gargarozzo quel vinaccio aspro ma gagliardo che garbava a suo nonno. In realtà con questo romanzo Ghelli fa un passo in più e, portando all’estremo il proprio stile, conduce questo legame tra il testo scritto e il testo letto alla sua miglior conclusione: leggendo il libro sembra di sentire Ghelli leggere anche se non è presente. Di più: anche se non lo si è mai sentito leggere – ne sono convinto.

E non si pensi, come si potrebbe sospettare da una così forte presenza dei sentimenti dell’autore, e dal clima di dolce nostalgia che permea l’apertura, che si tratti di un’agiografia: le parti più potenti – oltre a quelle di amara presa di coscienza sociale, dove si scorgono riverberi non solo dell’anima di Bianciardi, ormai innervata in pianta stabile nel Ghelli, ma anche del Pratolini di Metello – sono in effetti quelli dove questo nonno ci viene presentato nel modo peggiore, prostrato dalla vecchiaia e dalle sue fissazioni:

Lui è vecchio, ma mica daltonico: sordo sì, che c’ha la schiavitù delle cuffie, quelle con l’antenna che tiene sulla chiorba mentre s’agita in poltrona. Quando principia a quel modo, pare che la tribuna politica, dalla televisione, sia franata in casa con tutte quante le poltrone: ci parla come se ce l’avesse di fronte, i politici; certi discorsi da rizzarglisi tutti i capelli in testa, mentre si tiene abbarbicato ai braccioli per non cader per terra.

[…]

La nonna me lo raccontò per telefono, con la voce rotta dall’emozione: «Vedessi che figure: al mercato m’ha fatto una scenata davanti a tutti, per- ché discutevo con quello del banco dei formaggi. M’ha preso per il gomito, con una forza che mi c’è venuto un livido, e m’ha trascinata via. Sarei voluta sprofondare…»

e il nonno è anche lo strumento per ricordare un’epoca, nella quale i nonni – pur meno anziani e malmessi – erano ancora nonni, ma noi eravamo piccoli. E quando troviamo immagini care alla nostra generazione – il Super Tele squarciato innanzi tutto, topos della nostra infanzia passata a giocar per le vie – oltre che degli avi abbiamo nostalgia per noi stessi: per le nostre infanzie, che in fin dei conti ci piace pensare che fossero più figlie, o nipoti almeno, di quel mondo là, piuttosto che prodromi di questo qua.

Sarà l’accelerazione temporale propria della contemporaneità, ma davvero il nostro passato, un passato recente, recentissimo, appare già lontano. Nell’incipit di Tre fratelli magri, il romanzo di Lorenzo Pavolini edito da Fandango, si legge

Il tetto sembrava sempre sul punto di venire sradicato dal vento, e noi saremmo potuti volare via. Eravamo bambini leggeri. Dormivamo in tre letti vicini, allineati lungo la parete battuta dallo scirocco; educati a non invocare il soccorso dei genitori, tanto meno quello delle divinità, nelle frequenti notti di bufera ci rassicuravamo tra noi, trascorrendo quelli che poi sarebbero rimasti i nostri momenti di massima unione.

e sebbene si sia presumibilmente a metà anni ’70 e ci si trovi, a conti fatti, in un interno borghese, per quanto precario – la “casa in montagna” – lo scenario si presenta subito come fuori dal tempo, se non addirittura, nel triangolo uomo-elementi-dèi che viene evocato, mitologico. Tre fratelli magri è il romanzo di una nostalgia estrema, che porta a una ricerca: quella di un ritrovato rapporto, o meglio di una ritrovata esistenza, con due fratelli perduti in lontanissime derive psichiche e spaziali, che fin dall’inizio si sa impossibile:

Emanuele era partito per mare. Marco aveva scelto la montagna, era diventato maestro di sci, da dieci anni era musulmano osservante. Io sono rimasto quasi sempre dov’ero, però un giorno mi sono svegliato con questa stupida idea di ricreare l’unione che c’era tra noi là, sotto quel tetto, almeno per qualche ora. E ho fatto come tutti: premuto pulsanti, attaccato spinotti, inviato messaggi, atteso risposte negli auricolari mentre camminavo su marciapiedi sbrecciati, mi stipavo negli autobus odorosi, riluttavo nei corri- doi per raggiungere studi e riunioni. A turno i fratelli si materializzavano nel mezzo del mio quotidiano, ma a ogni tentativo fallito di comunicare avevo più chiara la loro immagine distante.

Ricerca impossibile – non è, io credo, un caso se le due derive, quella marina e quella delle vette, siano simbolicamente le più distanti tra loro –, se non attraverso la letteratura. A volte si scrive per esorcizzare, altre per evocare (sempre di attività da cerchio magico si parla): Tre fratelli magri appartiene alla seconda categoria: nella nostalgia, nell’evocazione letteraria di ciò che ci manca, si cercano filtri per interpretare la realtà. Filtri inesistenti nell’esperienza sensibile, basti a riguardo il brano in cui il narratore e il “fratello magro” di montagna, entrambi sciatori esperti, guardano straniti alcuni giovani snowboarder, il cui non riconoscimento è un riflesso del loro non riconoscersi l’un l’altro:

appartiene alla seconda categoria: nella nostalgia, nell’evocazione letteraria di ciò che ci manca, si cercano filtri per interpretare la realtà. Filtri inesistenti nell’esperienza sensibile, basti a riguardo il brano in cui il narratore e il “fratello magro” di montagna, entrambi sciatori esperti, guardano straniti alcuni giovani snowboarder, il cui non riconoscimento è un riflesso del loro non riconoscersi l’un l’altro:

Negli occhi dei ragazzi dello snowboard noi due non entravamo, come una miriade di individui non entra nella vita di una miriade di altri individui del mondo, nonostante la storia a cui partecipano dovrebbe essere la stessa.

Così, se l’evocazione è innanzitutto un modo per riplasmare, in una forma meno aspra e dolorosa, non stupisce vedere che intorno al livello centrale di evocazione, quello che riguarda i due “fratelli magri” del narratore, se ne sviluppano altri due: uno più esterno – quello della ricerca di uno zio, divorato dalla montagna decenni prima – e uno più interno, quello del narratore medesimo che cerca se stesso. Nella ricerca dello zio perduto sono d’aiuto dei vecchi ritagli di giornale:

Il rilievo grafico delle foto, i caratteri scuri dei titoli di giornale offrivano le prime sporgenze alle quali restare aggrappati. Bello il dottor Macchi a vent’anni, abbiamo detto entrambi per rompere la tensione

e quindi anche nella ricerca di sé Pavolini si aiuta con le foto, secondo il “metodo Sebald”, autore del quale ricorda anche un certo modo di approcciare la realtà, intesa come un’epidermide dolente in cui scovare sacche, pustole di senso. Una ricerca che però in ogni momento può trasformarsi in nuova, e più grave perdizione, come se si stesse esplorando il bordo di un frattale pronto a risucchiarci – questa struttura a pozzi concentrici si ritrova anche nella vicenda del “fratello magro” perduto per mare, che a sua volta ha perduto una figlia, Alice, fuggita chissà dove. E le pagine migliori sono forse proprio quelle in cui il protagonista visita il fratello in Thailandia, un momento del romanzo dove la deriva è totale, ma proprio per questo si aprono le porte della percezione, attraverso le quali la nostalgia e il ricordo si sublimano, e diventano verità:

Al terzo giorno di navigazione, ancora molto lontani da Phuket, in prossimità dell’Equatore, passata la perturbazione e placato il vento, quando il caldo verso le undici si era fatto insopportabile, ci siamo tuffati a turno da prua. Emanuele è rimasto a lungo a farsi trascinare dalle cime nella scia, poi è risalito a bordo grondante e contento. Io sono saltato di piedi. Ho nuotato verso il basso cercando di concentrarmi sul crepitio degli alfeidi, che schioccano la loro chela minuscola e potente per stordire le prede, riempiendo il mare di un’effervescenza misteriosa dove viene spontaneo restare sospesi a braccia aperte. Ho guardato lo scafo passare sopra di me con il suo bulbo di ghisa. Ho guardato ancora in basso la luce scendere e svanire nel blu. Ho visto come in un film me e i miei fratelli magri nuotare per sfida ancora più giù, le nostre membra biancheggiare a tratti come monete mentre vanno a fondo, e quando finalmente sono riemerso e ho provato ad acchiappare le cime trascinate dietro la poppa, le ho viste guizzare via nella schiuma.

La nostalgia cognettiana è invece una materia meno chiara, più difficile da approcciare. Vuoi perché rispetto a quelli dei romanzi di Ghelli e Pavolini, il narratore di Sofia si veste sempre di nero (minimum fax) è più distante da protagonista e autore, vuoi perché il mondo passato, o meglio l’Italia passata, di Sofia si veste sempre di nero, è un luogo assai poco desiderabile, in cui si accavallano dolore e incomprensione. Tuttavia c’è spazio per il ricordo, invero nostalgico, di certi giochi

E l’ossessione di Oscar nel 1985 batte bandiera nera: un’altra estate toccherà ai guerrieri Apache, e poi ai banditi di Sherwood e ai cercatori d’oro in Alaska, ma questo è l’anno dei pirati e il parco di Lagobello sembra costruito apposta per lui.

Parole che mi fa un certo effetto leggere poiché realizzo che siamo tra gli ultimi – io sono del ’78 come Cognetti, mentre la sua Sofia è del ’77 – a giocare così, gli ultimi per i quali queste guerre à la Molnár costituiscono memoria collettiva – e infatti in Sofia veste sempre di nero già si parla di un equipaggio fatto per lo più di

figli unici ben nutriti, allevati in appartamento, allergici ai pollini e al sole, incapaci di distinguere le vespe dalle api

primi prototipi delle generazioni successive, pronti per la playstation. E mi ha dato una gran nostalgia anche un altro bel passo – tutto fatto di cose brutte, a riprova che per renderli dolci nel ricordo è sufficiente la consapevolezza che sono gli anni della nostra infanzia – dove si elencano le paure di una bimba degli anni ’80

Sofia ripenserà a questa conversazione tra qualche anno, compilando un elenco di paure infantili per un laboratorio teatrale. Al primo posto, naturalmente, metterà la paura del Divorzio. Al secondo scriverà Rapimento, per via del sequestro di un ragazzino la cui fotografia invaderà i telegiornali nel 1987. Una di quelle foto in cui le persone sorridono, ma poi vengono usate per annunciarne la scomparsa e allora gli stessi sorrisi cominciano a significare tutt’altro. E Roberto la prenderà in giro, le dirà: «Ma cosa vuoi che ti rapiscano, non sia- mo mica ricchi». E Rossana penserà che sia una scusa per non andare a letto. La terza parola sarà Tumore: non la paura che colpisca te, ma uno dei tuoi genitori.

altra nostal gia, al solito declinata secondo il metodo Cognetti – un procedimento a metà tra Carver e Hopper, che consiste in una austera ostensione del dolore e dell’assenza di significato fino al punto in cui si trasformano in fatto estetico, ritrovando così un significato – è quella che mi è venuta per certi appartamenti da fuori sede, nostri o delle nostre ragazze del tempo accademico che fu, che invero di bello avevano poco:

gia, al solito declinata secondo il metodo Cognetti – un procedimento a metà tra Carver e Hopper, che consiste in una austera ostensione del dolore e dell’assenza di significato fino al punto in cui si trasformano in fatto estetico, ritrovando così un significato – è quella che mi è venuta per certi appartamenti da fuori sede, nostri o delle nostre ragazze del tempo accademico che fu, che invero di bello avevano poco:

un’epoca in cui i nomi di Sofia, Irene e Caterina avranno perso significato, la stanza indiana sarà stata imbiancata, le etichette nel frigo ridotte a vaghe tracce di colla, e la busta riemergerà dal caos domestico come un coccio di anfora dagli scavi della metropolitana, proprio come adesso, nell’appartamento, saltano fuori cose che non appartengono a nessuno – una confezione di pillole nell’armadietto del bagno, scadute quattro anni fa, o il cappello di paglia appeso all’ingresso che ogni tanto qualcuna di loro usa, o il biglietto trovato nella polvere dietro a un comodino, con su scritto Buongiorno strega! ecco un umile pegno per le tue magie – e nessuno è più in grado di risalire ai proprietari di questi cimeli perché molte generazioni di inquiline sono ormai sprofondate nell’oblio

il futuro è doloroso, suggerisce Cognetti. E il passato? Il passato è anche peggio. Così l’autore sistema gli anni ’70 – e aggiungerei giustamente, in quanto sono troppo spesso mitizzati, quasi che le metropoli italiane di metà anni ’70 assomigliassero in qualche modo alla San Francisco della Summer of Love (e maledizione se non le assomigliavano):

Aveva addosso una felpa nera, pantaloni della tuta neri, i capelli rasati da un lato solo e l’orecchio sinistro bucherella- to da una scarica di anellini d’argento. Era sottopeso di alme- no dieci chili, con le vene che le incidevano il dorso delle mani, ma Marta non era tipo da spaventarsi. Apparteneva a una generazione falciata dalla politica e dall’eroina, ne aveva vista di gente messa male.

e ancora:

«È che quando avevo vent’anni l’amore non sembrava una cosa importante. Anzi, credo proprio che fosse visto male. Troppo privato. Avevo amici, questo sì. A volte erano molto amici. Se poi capitava di andarci a letto insieme, lì scoppiava il casino». «Cioè?» «Cioè diventavano possessivi. Se non proprio violenti. Uomini coltissimi, capaci di una violenza che non t’immagini. Io poi attiravo le sberle, sembrava che non potessero fare a meno di pestarmi».

e ancora:

Era entrato in Alfa Romeo nell’inverno del 1975, come uno che arriva a una festa quando la musica è appena finita: l’Anonima Lombarda Fabbrica Automobili aveva ballato forte negli anni Cinquanta e Sessanta, mentre l’Italia intera veniva asfaltata e motorizzata, ma le proteste sindacali del ’69 erano state le prime note lugubri, e la crisi petrolifera del ’73 aveva sollevato la puntina.

È duro, Cognetti, con i suoi personaggi e con il paese in cui si muovono. Si sospetta, dal libro ma anche dalla sua bio-bibliografia, che alla fine voglia più bene a New York che all’Italia. Per ragioni diverse, io credo, rispetto agli emigranti di cui scrive

Arrivando dall’Appennino, tutte le ricette che conosceva erano a base di castagne o funghi; nei ristoranti di New York invece si friggevano costolette d’agnello. Per questo nessuno di loro aveva mai ceduto alla nostalgia

ma è così, e infatti il clima livido del romanzo si rasserena solo quando si arriva negli Stati Uniti, ed è lì che la nostalgia si sposta: diventa nostalgia del narratore/autore per Sofia, per quella Sofia che ha qualcosa della Ramona Flowers di Scott Pilgrim, qualcosa della Mathilda di Léon e qualcosa di Huckleberry Finn, ma che in realtà è esclusivamente la Sofia di Sofia si veste sempre di nero – una figura che contribuisce a colmare quel vuoto di grandi personaggi femminili nella letteratura di un paese affetto da cancrena maschilista, e che trova la propria straordinarietà innanzitutto nel modo in cui è raccontata: Cognetti struttura infatti un “romanzo di racconti” (che tuttavia è a ogni effetto un romanzo) in cui il mondo, e anche l’immagine stessa della protagonista, vengono costruiti attorno a lei per assenze, per riverberi, attraverso una miriade di punti di vista e momenti temporali, variando anche tra prima, seconda e terza persona, e quell’effetto che Cognetti stesso dichiarava di perseguire quando scriveva: “mi mancava terribilmente un’esperienza del romanziere. Quella di creare un personaggio e vederlo crescere, imparare a conoscerlo con il tempo, trascorrere insieme a lui qualche anno della propria vita. Quel legame che stabiliamo coi protagonisti dei libri letti, che per un certo periodo diventano i nostri compagni più intimi, cominciano a mancarci ben prima dell’ultima riga e poi ne parliamo agli amici come se fossero persone in carne e ossa”, è certamente raggiunto: ho appena chiuso il libro e io stesso ho già nostalgia di Sofia.

* Yates del quale Cognetti è prefatore italiano, e il cui Revolutionary Road è citato in Tre fratelli magri. Ignoro il rapporto di Ghelli con Yates ma a questo punto mi aspetto che piaccia pure a lui.

I commenti a questo post sono chiusi

[…] Nazione Indiana: link […]

grazie per i consigli di lettura!

interessanti soprattutto il primo e il terzo titolo. approfondiremo

[…] Santoni parla del mio libro su Nazione Indiana, accomunandolo, per la forte tensione nostalgica (e tuttavia secondo declinazioni diverse tra i […]

[…] di fare un torto al resto del romanzo, forse è per questo che, nelle loro (ottime) recensioni, Vanni Santoni di citazioni ne ha portate tre, e Matteo Pascoletti ne ha portate otto. Sono citazioni più che […]

[…] di essi). Intanto potete leggere alcuni validi libri altrui, di cui ho avuto il piacere di scrivere qui e qui. Like this:Mi piaceBe the first to like […]