Una tassa sulla proprietà? . . . Noooooooooooo!

di Antonio Sparzani

«O padrone non lo fare

«O padrone non lo fare

siamo in pochi ma a lottare

e per farla scomparire

la maledetta proprietà».

[Giovanna Marini, “Se ci avessi cento figli”, 1966]

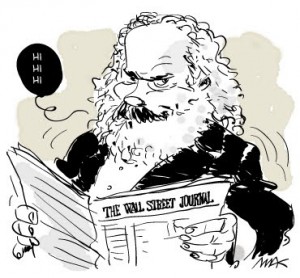

Volevo ben dire che in questo paese ci fosse permesso di tenere una tassa sulla proprietà. Vi rendete conto? Ho detto una tassa sulla proprietà, che è sacra e inviolabile: non saremo per caso pazzi, o, per dire, tutti kommunistacci e kommunistacce senza ritegno e rispetto per le cose sacre. Adesso l’ordine è stato ristabilito, alleluja.

Non vorremmo per caso rifarci a quei vetusti manoscritti del ’44 (sì, intendo 1844, non dopo) che così recitavano (non scoraggiatevi, certe letture, o ri-letture, ogni tanto, rincuorano, fanno respirare, valgono tutti i minuti impiegati e anche più). Provate un po’:

K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, Primo manoscritto, cap. XXV: in rete qui:

Abbiamo preso le mosse da un fatto dell’economia politica, dall’estraniazione dell’operaio e della sua produzione. Abbiamo espresso il concetto di questo fatto: il lavoro estraniato, alienato. Abbiamo analizzato questo concetto e quindi abbiamo analizzato semplicemente un fatto dell’economia politica.

Ora, proseguendo, vediamo come il concetto del lavoro estraniato, alienato, debba esprimersi e rappresentarsi nella realtà.

Se il prodotto del lavoro mi è estraneo, mi sta di fronte come una potenza estranea, a chi mai appartiene ?

Se un’attività che è mia non appartiene a me, ed è un’attività altrui, un’attività coatta, a chi mai appartiene ?

Ad un essere diverso da me.

Ma chi è questo essere ?

Son forse gli dèi? Certamente, in antico non soltanto la produzione principale, come quella dei tempi, ecc., in Egitto, in India, nel Messico, appare eseguita al servizio degli dèi, ma agli dèi appartiene anche lo stesso prodotto. Soltanto che gli dèi non furono mai essi stessi i soli padroni. E neppure la natura. Quale contraddizione mai sarebbe se, quanto più col proprio lavoro l’uomo si assoggetta la natura, quanto più i miracoli divini diventano superflui a causa dei miracoli dell’industria, l’uomo dovesse per amore di queste forze rinunciare alla gioia della produzione e al godimento del prodotto.

L’essere estraneo, a cui appartengono il lavoro e il prodotto del lavoro, che si serve del lavoro e gode del prodotto del lavoro, non può essere che l’uomo.

Se il prodotto del lavoro non appartiene all’operaio, e un potere estraneo gli sta di fronte, ciò è possibile soltanto per il fatto che esso appartiene ad un altro uomo estraneo all’operaio. Se la sua attività è per lui un tormento, deve essere per un altro un godimento, deve essere la gioia della vita altrui. Non già gli dèi, non la natura, ma soltanto l’uomo stesso può essere questo potere estraneo al di sopra dell’uomo.

Si ripensi ancora alla tesi sopra esposta, che il rapporto dell’uomo con se stesso è per lui un rapporto oggettivo e reale soltanto attraverso il rapporto che egli ha con gli altri uomini.

Se quindi egli sta in rapporto al prodotto del suo lavoro, al suo lavoro oggettivato come in rapporto ad un oggetto estraneo, ostile, potente, indipendente da lui, sta in rapporto ad esso in modo che padrone di questo oggetto è un altro uomo, a lui estraneo, ostile, potente e indipendente da lui. Se si riferisce alla sua propria attività come a una attività non libera, si riferisce a essa come a un’attività che è al servizio e sotto il dominio, la coercizione e il giogo di un altro uomo.

Ogni autoestraniazione dell’uomo da sé e dalla natura si rivela nel rapporto che egli stabilisce tra sé e la natura da un lato e gli altri uomini, distinti da lui, dall’altro. Perciò l’autoestraniazione religiosa appare necessariamente nel rapporto del laico col prete, oppure – trattandosi qui del mondo intellettuale – con un mediatore, ecc. Nel mondo reale pratico l’autoestraniazione può presentarsi soltanto nel rapporto reale pratico con gli altri uomini. Il mezzo, con cui avviene l’estraniazione, è esso stesso un mezzo pratico. Col lavoro estraniato l’uomo costituisce quindi non soltanto il suo rapporto con l’oggetto e con l’atto della produzione come rapporto, con forze estranee ed. ostili; ma costituisce, pure il rapporto in cui altri uomini stanno con la sua produzione e col suo prodotto, e il rapporto in cui egli sta con questi altri uomini. Come l’uomo fa della propria produzione il proprio annientamento, la propria punizione, come pure fa del proprio prodotto una perdita, cioè un prodotto che non gli appartiene, cosi pone in essere la signoria di colui che non produce, sulla produzione e sul prodotto. Come egli rende a sé estranea la propria attività, cosi rende propria all’estraneo l’attività che non gli è propria.

Abbiamo sinora considerato il rapporto soltanto dal lato dell’operaio e lo considereremo più tardi anche dal lato del non-operaio.

Dunque, col lavoro estraniato, alienato, l’operaio pone in essere il rapporto di un uomo che è estraneo e al di fuori del lavoro, con questo stesso lavoro. Il rapporto dell’operaio col lavoro pone in essere il rapporto del capitalista – o come altrimenti si voglia chiamare il padrone del lavoro – col lavoro. La proprietà privata è quindi il prodotto, il risultato, la conseguenza necessaria del lavoro alienato, del rapporto di estraneità che si stabilisce tra l’operaio, da un lato, e la natura e lui stesso dall’altro.

La proprietà privata si ricava quindi mediante l’analisi del concetto del lavoro alienato, cioè dell’uomo alienato, del lavoro estraniato, della vita estraniata, dell’uomo estraniato.

Dice: ma tu, Sparz, saresti disponibile a rinunciare alle tue proprietà, nel tuo privato particulare? Risposta: non possiedo beni immobili, ho un’auto, un pc e tanti libri che volentieri condivido con chi me lo chiede. Che cosa non vorresti condividere? Solo beni immateriali e poi, quelli sì, i piccoli regali, piccoli oggetti che contengono un volto, un sorriso, un ricordo, solo quelli.

Perfino il Bardo faceva dell’ironia:

Property was thus appall’d,

That the self was not the same;

Single nature’s double name

Neither two nor one was call’d.

[William Shakespeare, The phoenix and the turtle, 37-40]

Ah caro Sparz, non sono molto ottimista. Se l’umanità a tutt’oggi non è nemmeno riuscita a liberarsi dall’istituto della religione chissà quando riuscirà a liberarsi da quello della proprietà privata…

Comunque, in quel paese notoriamente comunista quale gli USA, la tassa sulle proprietà rappresenta la principale entrata per la maggior parte delle amministrazioni locali. Vedi la panoramica su Wikipedia, in particolare il grafico sulla composizione dell’entrate fiscali stato per stato: http://en.wikipedia.org/wiki/Property_tax_in_the_United_States .

Hic Rhodus, hic salta.

grazie, cara PensieriOziosi, ben tornata! Sì, anch’io non sono ottimista, però neppure dispero: i comunisti in un qualche senso al mondo sono più di quel che si pensi, no? E poi, quando c’è da saltare, come insinua Daniele, saltiamo.