Cronache mesopotamiche

di Lidia Massari

Forse i paesi collinari si assomigliano tutti, non so. Io questi conosco, per esserci stata deposta, per caso, alcuni decenni fa; “per caso”, nel senso che i miei giovani genitori, che vivevano altrove, al mio apparire pensarono che sarebbe stato un bene piantare le tende al paese di origine di uno dei due, Recanati, appunto, senza in realtà aver ben chiaro il loro futuro, credo. (Da qui nessuno di noi si è più mosso).

Dicevo: sembra facile, la geografia, con tutti quei fiumiciattoli paralleli. E invece no: ogni collina sembra un pallone pieno d’acqua, fai un buco e sgorga una fonte. Le colline sono solcate da rigagnoli (fossi) che appaiono e scompaiono, formano avvallamenti, diventano pericolosi come torrenti quando piove tanto. Per arrivare a Recanati da Macerata c’è un ponte sopra un fantomatico (perché l’acqua non c’è) “fosso Rica’”: che tutti noi da bravi bambini traducevamo in buon italiano “fosso dei cani”, e che invece ha a che fare con l’antico toponimo di qui, “Ricale”. Ne parla pure Leopardi. No, non “quello”, che tutti qui chiamano Giacomo, ma suo padre Monaldo [1].

Dicevo: in linea d’aria i paesetti collinari all’intorno sembrano a portata di mano, di fatto inerpicarsi su per i colli rende ogni vetta una conquista: le strade o sono dritte, brevi e con pendenze alpine, o procedono a zig zag, contorcendosi come serpenti e rendendo distanze minime (apparentemente), lunghissime. Quando nevica (e nevica tutti gli inverni) e le strade sono ghiacciate, capita di rimanere isolati. I paesetti tanto carini si stanno svuotando: molto più comoda la costa, ampi parcheggi, mega centri commerciali, autostrada. Insomma: il paese è bello, ma non ci vivrei.

Le strade che seguono i corsi d’acqua, dalla costa all’interno, sono battutissime oggi, come lo erano un tempo. Come la regina delle strade, la strada Regina, bellissima storpiatura: il nome deriva da “Rècina”, Helvia Rècina, la città romana che sorgeva ai piedi della collina dove oggi su cui oggi è distesa Macerata. Fiume, strada: e in fondo, sul mare, Potentia, fondata nel 184 a.C. Per dare terre coltivabili a chi aveva combattuto la seconda guerra punica. A proposito, Potentia nel 56 a.C. fu squassata da un tremendo terremoto, e fece fatica a riprendersi. Tanto per non dimenticare.

Poi ci sono strade, anch’esse antichissime, che servono per andare al di là. Le strade che valicano, e i paesi che fanno da sentinella. Siccome, come si è capito, io descrivo quello che vedo dalla finestra, per me la sentinella naturale verso l’altra valle è Montelupone, a guardia della mia Mesopotamia, e custode della Mesopotamia sorella, quella fra il Potenza e il Chienti.

Una strada antica è quella che congiunge Montelupone con San Claudio. C’è un posto magico, da quelle parti, fai cento metri e ti si apre ora la valle del Potenza, ora quella del Chienti, e tu sei lì, in alto, e vedi tutto, dal Conero fino ai monti d’Abruzzo, nessuna casa, ma, però, un’orribile carrozzeria (cofani arrugginiti pneumatici e quel senso d’incuria delle vecchie officine). Questi posti proprio non hanno la vocazione al sublime.

Il Chienti è proprio un grande fiume (nell’ordine delle misure nostrane, si capisce, mica sto parlando del Po; comunque nelle Marche è il secondo), deturpato, violentato, antropizzato quasi selvaggiamente. La zona verso il mare è quella più ricca di insediamenti industriali (zona di scarpari). Il suo corso è bloccato e irregimentato da due dighe importanti (formano i laghi di Polverina e Caccamo). Riceve le acque di un piccolo corso d’acqua con due nomi Fiastrone/Fiastra: alla confluenza sorge un’abbazia famosa. Anche sul Fiastrone c’è una diga. Il punto in cui comincia il Chienti segna anche il confine con l’Umbria: Serravalle.

Inutile dire che anche lungo questo fiume corre una strada parallela, una strada di grande comunicazione il cui tratto più recente, che arriva a Foligno, è stato inaugurato da Renzi nel luglio del 2016. La violenza perpetrata sul fragile territorio dell’entroterra dal lungo serpente d’asfalto è stata già raccontata da altri [2].

Proprio passando per quelle strade, più di quarant’anni fa, papà ci portava sui monti. Lui, che era nato e cresciuto in città, che aveva passato le estati della dolce vita a Riccione, ma aveva conosciuto le Dolomiti, scopriva la bellezza e il mistero delle nostre montagne. E scopriva con meraviglia la ricchezza delle acque, gli spazi intatti, e il silenzio. E decideva di costruire lì il suo secondo nido, in un piccolo borgo di cui dovrò parlare (per quanto sia doloroso, oggi).

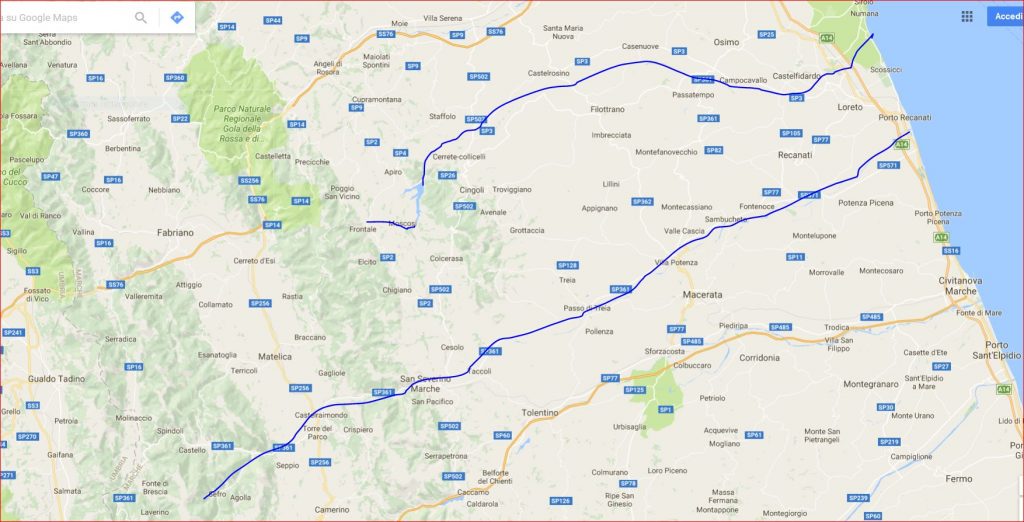

Non so se la mappa illustra a sufficienza le mie parole: noi che stiamo qui, invece, abbiamo chiarissima l’idea di tutto quello che il terremoto ha mandato in malora. Perché non è affatto sicuro che “tutto tornerà come prima”.

Io di questo vorrei parlare, ora forse si capisce meglio perché.

1.

Diario di una testimone – Fiastra, 2016-2017

5 settembre 2016

Torno in paese per la prima volta. Noto crepe che prima non c’erano, qualche pietra per terra, oggetti caduti. La chiesa, la ragione di esistere di questo borgo, sembra integra (era stata riaperta nel 2015 dopo il restauro post terremoto ’97), ma un’ordinanza dice che è inagibile, chiusa. È comparsa una tenda blu della protezione civile, ma non ci dorme nessuno, perché, come disse la vicina di casa, “se nun dovemo dormi’, almeno sto nel letto mio”. Tutto quasi normale, insomma. È andata bene, un po’ peggio che nel ’97, ma è andata.

17 novembre 2016

Mi ricordo la fuga in montagna, dopo due settimane dalle scosse terribili, due settimane di totale paralisi e paura di fronte alla distruzione che non ha ancora trovato degne parole. Le strade interrotte, le deportazioni degli abitanti. L’urgenza che ho sentito, impellente, di raccontare. E mi ricordo il pudore che mi ha impedito di scattare foto delle macerie del paese, e della chiesa. Conservo l’immagine di una delle case di legno (senza acqua né riscaldamento né servizi igienici) donate dal comune di Cesate. Lì dormiranno i miei vicini per tutto il gelido inverno 2016/2017.

8 marzo 2017

Non provo rimorso per non aver scattato foto, a novembre. Quelle di marzo sono identiche: tutto uguale, salvo qualche pietra in più per terra, qualche buco più largo, qualche muro più imbarcato. Quando arrivo quassù, dopo un mese e mezzo, le strade hanno ancora, ai lati, cumuli di neve (e nevischio scende dal cielo in una giornata livida e fredda). Sono quattro mesi che “Cronache” racconta, e l’obiettivo si fa un po’ più coraggioso, spia fra le crepe. Non l’obiettivo, ma l’occhio torna a guardare la chiesa, osserva con rispetto e sconforto quel che rimane della casa del prete, che ha perso il tetto e la parete laterale. La vista oscena di un letto, un tavolo, una scansia con dei libri. Una trapunta rossa che il tempo sta pian piano facendo sbiadire Non pubblico niente, mentre i media sparano immagini di neve-neveemacerie-lupivaganti-pecoresottolaneve senza che sul fronte dei decisori pubblici cambi una virgola. Tanto i terremotati stanno al mare, fa freddo, cosa si potrebbe fare? Pochi, pochissimi resistenti trascorrono l’invernata così, in condizioni inimmaginabili, arrangiandosi e nel silenzio, perché intanto, sciolta la neve, di pecore&macerie non importa più niente a nessuno. Passa così, nel nulla, una primavera lunghissima di attese e ritardi.

24 agosto 2017

Qualcosa si muove, in effetti. E qualcuno, anche. Per esempio, si sono mossi in tanti, durante l’estate, per venire qua a fare festa, o a discutere e tentare di fare comunità, come è accaduto con “Terreinmoto” o “Borgo Futuro”. Ci sono stati momenti in cui folla e allegria sembravano quelle di trent’anni fa, quando tutte le seconde case erano piene di villeggianti. Nel prato dietro casa sono comparse due enormi tensostrutture, finalmente: una stalla e un deposito di fieno, già pieno fino in cima. La stalla è vuota: le bestie stanno sul Ragnolo al pascolo (e al fresco). Hanno passato l’inverno scorso in una stalla inagibile e rischio crollo perché non c’era un’alternativa. Ora andrà meglio. Qui, tra Fiastra e Acquacanina (fusi da gennaio in un unico comune) sono due le aree già urbanizzate in cui i lavori per le abitazione d’emergenza sono a buon punto. A Fiastra le prime case sono state consegnate il 23 agosto, e già nelle settimane precedenti era stata completata la piccola area commerciale nella parte alta del paese. Il sindaco ha annunciato il restauro di San Paolo e San Lorenzo, due delle chiese storiche. Dell’Abbazia di Santa Maria di Meriggio, e di altri monumenti di qui, non si parla ancora. Come non si parla -perché è tutto vago e fumoso- dei tempi di recupero di prime e seconde case, come torna incerta l’apertura della scuola di Fiastra, visto che le indagini geologiche pare che non siano incoraggianti. E intanto i cronisti che il 24 sono tornati qui continuano a parlare di “casette” e ricostruzione come se fossero sinonimi, come se la consegna dei villaggi SAE fosse la pietra tombale che chiude questa storia di gente “rancorosa” [3].

Sul sagrato della chiesa in dieci minuti si fermano due macchine: gente che scende, fa le foto alle macerie, e se ne va. Forse non è solo turismo macabro, forse è un bene che si cominci a guardare. Forse. Il nastro biancorosso che circondava la chiesa si è sciolto. Ci sono rifiuti, e un vago odore di urina. Qualcuno ha lasciato sotto l’arco della porta una bottiglia di birra.

Ottobre 2017, a quasi un anno dalle scosse tremende.

Consegnano SAE col contagocce, ma le inaugurazioni fanno molto rumore. Ne mancano due terzi: più di duemila case provvisorie da consegnare, e la Corte dei Conti che comincia a invocare chiarezza, e ditte costrette a lavorare 14 ore al giorno, e operai sfruttati in subbuglio. Perché le colpe dei politici ricadono, come sempre, sui soggetti più deboli. È cambiato il commissario straordinario, a settembre, ma quasi nulla è cambiato, nemmeno fossimo a Donnafugata. Sono cambiate le persone, le persone hanno cambiato luoghi e abitudini, nel frattempo. Siamo cambiati noi che raccontiamo. Non è venuta meno la voglia di testimoniare, con onestà, e con ostinazione.

[…]

Note

[1] Monaldo Leopardi, Serie dei vescovi di Recanati, con alcune brevi notizie della città e della chiesa di Recanati raccolte dal conte Monaldo Leopardi, Recanati, 1828

[2] Loredana Lipperini, Questo trenino a molla che si chiama il cuore. La Val di Chienti, le Marche, lungo i confini, Laterza 2014

[3] http://www.cronachemaceratesi.it/2017/07/06/symbola-stringe-sulla-ricostruzione-nellarcipelago-del-sisma-carancini-servono-leggi-chiare/984502/