Come il primo giorno del mondo. Un ritratto di Franco Ferrara

di Giorgiomaria Cornelio

Sebbene ogni presenza oscilli nel vento breve di una foglia

E ogni parola disperda la propria luce

Nel letto deserto di un’assenza

E nel gelo di chi ha donato a tal punto

Da credere di non aver mai donato

Franco Ferrara, Questo intendevo dire

Incominciare, perciò, nell’osservanza della parola, facendo l’inventario delle carte in esilio. Insistere a far nascere la ferita del senso. Accertare, in anticipo, l’equivoco, l’inadeguatezza di ogni resoconto, e il filo d’oro del legare insieme i postumi del transito: “questa mia mano, che è della stessa terra della memoria*”. Franco Ferrara (16 marzo 1935 – 23 gennaio 2014) è stato poeta di versi “senza mendicherie di plauso o pitoccando governi, potentati, costanzesche adunanze d’osti, mimi, parolai, orchesse leste al calappio di con buche genitali, o lisciando elisiri di letterari menestrelli o cori di castrati”, e tanto basta a riparare la debile definizione di poesia come pura regione di circostanze: semmai l’enigma all’opera, il fuoco sopra ogni segno.

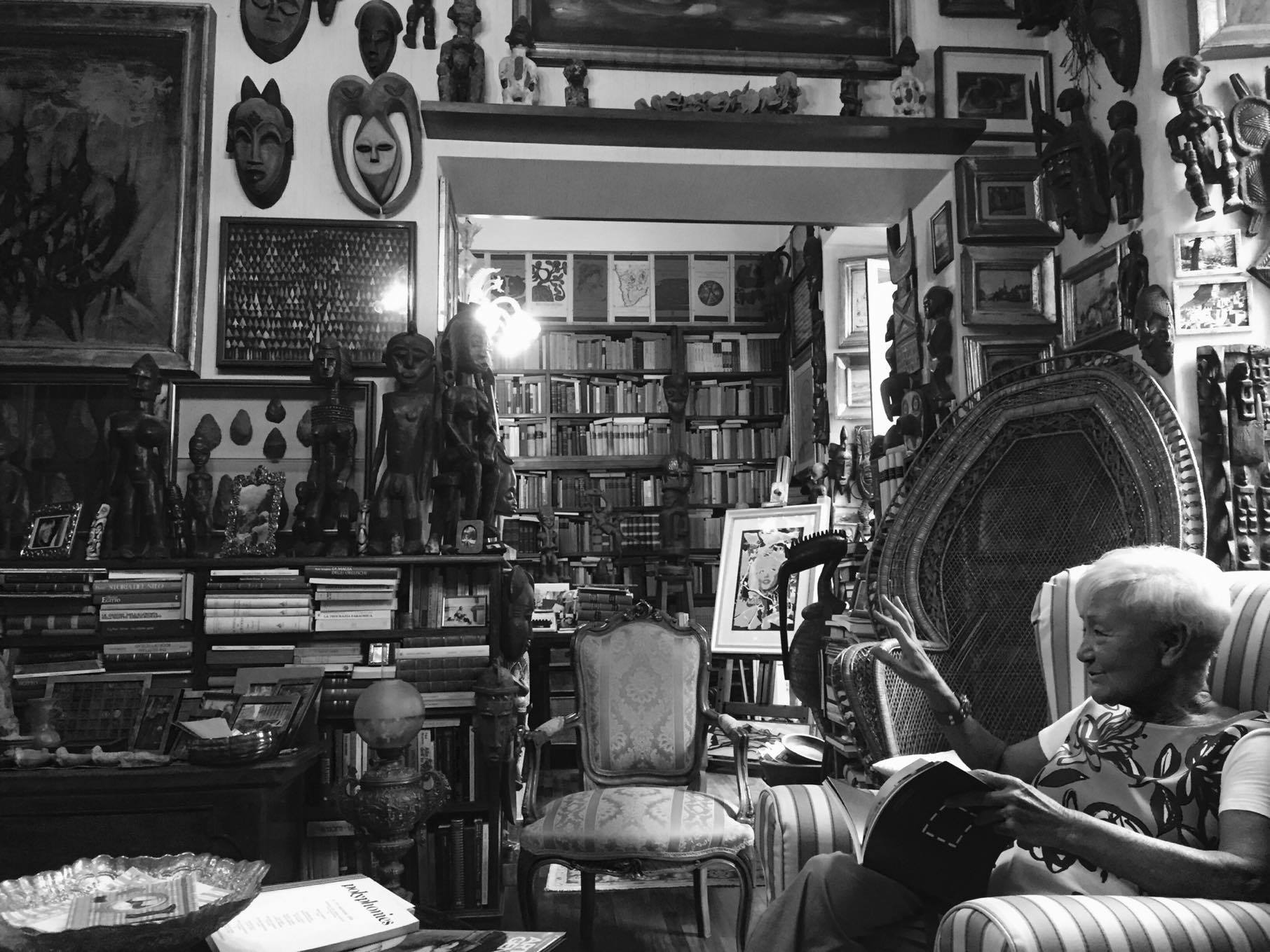

In una lettera all’editore a proposito della seconda edizione dello PseudoBaudelaire, Corrado Costa scrisse che per “il poeta non c’è nessuna biografia – a tutela della sua immagine.” Per Ferrara parliamo allora d’immemoriale, come se la definizione continuasse a ritrarsi, ad opporsi al certificato d’esistenza che lo volle, allo stesso tempo, docente, critico letterario, esploratore, fondatore di riviste letterarie ed autore televisivo. Prendendo poi a sbrecciare un poco la compagine dei resti, i “cinque continenti strappati al midollo dell’anima”, i quasi 40.000 volumi appigliati ovunque nella sua casa così irrecintata (avendo allora concentrato il nubifragio in unico auto-de-fé: esoterismo, alchimia, letteratura, religioni orientali…), il greto del testo reclama lo studio combinatorio, la vigilanza, il volgersi e il rivolgersi nell’altrove del viaggio e del deserto: non solo quello dell’Africa Sahariana, dove pure Franco Ferrara è stato nel corso delle sue spedizioni seguendo le piste carovaniere utilizzate dai Romani, ma anche quello scavato e innervato nel corpo delle adunanze, delle reminiscenze fossili, del silenzio che trattiene “l’alba di due eternità”, e custodisce il canto d’amore d’un violino (Imzad, Edizioni Ripostes, poemetto legato alla lingua parlata dai Tuareg dell’Haggar e Premio Gozzano nel 1989).

Ferrara fa del deserto la capitale della moltiplicazione dei due tempi, e del tempo una stagione del sangue: poesia è “allevare l’uragano sulla fronte della siccità”. Qui l’accadimento e la storia sono cause pendenti, e la destinazione del detto è la carie. Sicché da un capo all’altro dello scisma si edifica la galassia nel corpo dell’altro, e l’amore diventa minuta ricreazione del mondo: “Vorrei bruciare incensi di comete per la tua anima (…) e rapire la prima parola di Dio per fartene un nido” (Lettere a Natasha, edizioni Ripostes, 1986, lungo poema in forma di corrispondenza iniziata altrove, come originato senza origine). Qui, infine, la poesia fa luce prima dell’alba, e bisognerebbe ascoltare senza piegare le parole soltanto al sigillo dell’oracolo, ma riconoscere un’altezza che è precedente ad ogni altezza, cioè una formula per rifare il mondo (diciamo, noi ultimogeniti: per uscire dal “postmoderno”):

Mentre anche la natura si ripete, essendo ogni nuova primavera la stessa eterna

primavera (cioè la ripetizione della creazione), la « purezza » dell’uomo arcaico, dopo

l’abolizione periodica del tempo e il ricupero delle sue virtualità intatte, gli permette, alla

soglia di ogni « vita nuova », un’esistenza continua nell’eternità e quindi l’abolizione

definitiva, hic et nunc, del tempo profano. Le « possibilità » intatte della natura a ogni

primavera e le « possibilità » dell’uomo arcaico all’inizio di ogni nuovo anno non sono

quindi omologabili. La natura ritrova soltanto se stessa, mentre l’uomo arcaico ritrova la

possibilità di trascendere definitivamente il tempo e di vivere nell’eternità. Nella misura

in cui fallisce nel farlo, nella misura in-cui egli « pecca », cioè cade nell’esistenza «

storica », nel tempo, sciupa ogni anno questa possibilità. Però conserva la libertà di

abolire queste colpe, di cancellare il ricordo della sua « caduta nella storia » e di

tentare nuovamente una definitiva uscita dal tempo.

(Mircea Eliade, Il mito dell’eterno ritorno)

La prima pubblicazione di Ferrara, I pascoli della nostra mano, viene fatta risalire al 1960, e a questa fecero seguito, tra gli altri volumi, la “Storia della sorgente del tronco bianco”, traduzione da Tymoteusz Karpowicz come rivolgimento, divagazione, rinvio del senso ed invito a pensare il “testo” come estremità mutevole, da cui sempre si passa, e “Nella polvere d’oro d’una antica stanchezza: manomissioni e licenze” sempre su testi di Timoteusz Karpowicz e di Ursula Koziol.

A metà degli anni 90 Ferrara aveva iniziato a comporre un romanzo rimasto incompiuto, sua “dilettosa narranza”, dal titolo Ritorno all’Indie meridiane

ovvero

sulle vicende realissime e postreme

di Aliotto da Guienna

Lupo Goliante, Ghiandino Colapicco, Livriero di Vega

e Albarello Cometa

che le su dette

narrò.

Sempre continuando ad impietrire la parola, a farne una cera, un nido paretimologico che trattiene la densità dell’andare, cercando così non il governo di un’origine certa, ma lo spazio, la terra eletta del tappeto dove “le figure rovesciate si ricomporranno nel tessuto splendente, nell’atlante perfetto dei significati” (Cristina Campo), Ferrara ha rivolto la sua poesia oltre il letargo delle categorie interiori e del tempo presente: perché “mitologia è ontologia”, mattino di un altro giorno, conferenza sulla caligine, viaggio che non ha fine, canto:

“(…) E aver raccolto il deserto nel cavo della gola

Aver nutrito col sangue l’indifferenza delle pietre

Aver assunto la leggerezza della nebbia

Per confondere ciò che l’assenza ha lasciato

nei miei occhi

Aver piegato parole come ginocchia

Per colmare lo scarto esiguo tra due onde

Aver fissato parole di una solitudine nuda

Come un cuscino sgualcito dall’assenza

Aver scavato parole per alimentare le vene

e disciolto ogni vena per ricomporla in parola

e da labbra umane essere dissolto in suono.

Questo intendevo dire.”

*Tutte le citazioni sono versi di Franco Ferrara, laddove non indicato altrimenti

In quale volume/raccolta di poesie posso trovare la poesia citata “Questo intendevo dire”?

Salve Alessandra. Mi scuso per il ritrado. Può trovare il poemetto in un volume dal medesimo titolo: https://www.abebooks.it/Intendevo-Dire-1989-1990-Ferrara-Franco-Ripostes/4394071811/bd