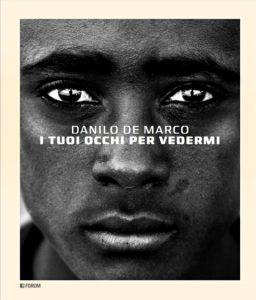

Danilo De Marco: lo stile della libertà

di Fulvio Dell’Agnese

«Che accadrebbe – si chiedeva un artista – se l’universo fosse leggibile? Forse c’è questo, nascosto dietro alla spaventosa bellezza della realtà. Ci accorgiamo che qualcosa parla con noi. Conosciamo quella lingua. Eppure non capiamo una parola»1.

È il problema che spesso si addensa – come una velatura opaca o una vernice troppo scintillante – anche su una fotografia, limitandone il grado di attendibilità nella lettura del suo tempo. Ma non in Danilo De Marco.

Lui sembra saper capire quel che gli sta intorno, ed è capace di farlo soprattutto con la parte più complessa della realtà: i nostri simili, che ci propone nella loro molteplice, irripetibile individualità.

A Danilo le persone interessano al punto che se le va a cercare (a onor del vero, alcune le evita con attenzione, ma quello è un settore dei suoi rapporti umani che, pur interessante sul piano psicologico, esula da un discorso sulla fotografia). E spesso ne scaturiscono viaggi in realtà lontane – Messico, Ecuador, Brasile; Turchia, Etiopia, Zanzibar… – alla ricerca di quanto di meno esotico l’obbiettivo possa indagare. Sono storie condivise di esodi e genocidi, di sopravvivenze e isolamenti, che grumi di rullini nello zaino riportano impresse a distanza di mesi, al rientro del fotografo a Udine o a Parigi. Sulla pellicola, occhi che guardano dritto in macchina, occhi in cui qualcuno si è riconosciuto.

Un esempio? Il Bimbo di Haiti dalle vesti stracciate: nella sua minuscola figura c’è la dignità drammatica di un Ecce Homo, capace di precipitarci nel breve abisso di storia che la strada sfuocata apre alle sue spalle.

Perché la composta eleganza delle sue mani raccolte, striate di fango, mi commuove, mentre – dirò una cosa politicamente scorretta – non sopporto gli spot televisivi di associazioni umanitarie che propongono primi piani di sventurati bimbi africani denutriti? Credo che tutto stia nel modo in cui viene gestita l’immagine, in contesti e secondo logiche comunicative che nel secondo caso avverto quale parte del problema più che della soluzione. Nessun accento sul pathos, invece, nelle fotografie di Danilo, che mantengono sempre un sostanziale equilibrio fra chi opera lo scatto e chi, per qualche momento, lo fa partecipe del suo presente e della normalità con cui qualsiasi condizione umana finisce per essere vissuta, quando quotidianamente si ripete: per averne una prova, guardate come si muovono i profughi curdi dietro i teli di plastica, nella tendopoli divenuta proiezione coatta della loro idea di comunità.

In questo senso, il nostro testimone è veramente un artista alla Courbet. Il richiamo alla distaccata obiettività del Realismo può suonare come un paradosso, perché proprio la partecipazione umana è alla base dell’integrazione dello sguardo di Danilo nel contesto. Ma appunto in quanto integrato, lo sguardo non è quello – pur ben intenzionato – dell’occidentale su un mondo altro. La situazione viene vissuta dal di dentro mantenendo distinte le identità, e il fotografo sembra totalmente consapevole che la sua condizione, defilata e provvisoria ma necessaria, è quella di catalizzatore umano di un dialogo – discorso fra uno sguardo e chi lo cattura, per conservarne il riflesso –: «Sono giustificato perché transitorio, io che scorro sotto la costante domanda dei tuoi occhi»2.

Consideriamo il vaglio cui viene sottoposto l’autore dal Carbonaio brasiliano che lo osserva appena in tralice dal suo ordinario inferno, o la complice stilettata visiva che gli riserva il Minatore, definitivo come Efesto alle soglie del suo antro-fucina; o ancora, lasciamo scorrere le tante Maternità (Congo, Haiti, Brasile, Colombia, Uganda, Ecuador), varianti di uno schema iconografico che la nostra cultura conserva fra le radici più profonde e che nella sua versione andina ribalta ogni convenzione rappresentativa, nel momento in cui da sotto il feltro masticato della tesa gli occhi della madre si alzano verso di noi, improvvisamente elevati su uno sfondo terroso profondo quanto l’azzurro screziato di nubi di una pala d’altare.

In tutti questi casi si percepisce il lento accostamento del fotografo al soggetto, alle persone e ai luoghi: «Voglio arrivarci a passi lenti, con riverenza»3, sembra dire Danilo. E questo gli vale la fiducia di chi si offre all’obbiettivo nell’incisa immediatezza d’una conclusione di percorso.

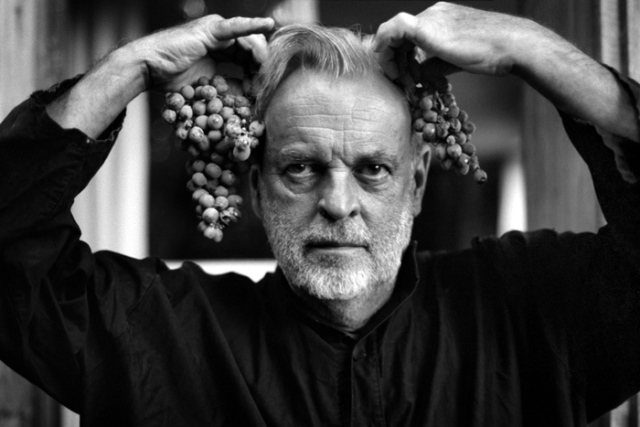

Unico livello a cui sancire un discrimine è quello di astrazione estetica, di geometria compositiva in grado di sublimare le situazioni, senza tuttavia abbandonare il terreno della realtà in cui i personaggi sono radicati. Così ad Haiti il Bimbo con le patate regge sulla testa il suo cilindrico, sfilacciato fardello con la medesima eleganza dei putti in bronzo di Ivan Theimer nel loro indossare tube debordanti come cornucopie di mediterranei grappoli d’uva. E i Lavoratori della canna da zucchero, seppur incontrati in India, sono costruiti centralmente, di sottinsù per gradini prospettici, come una pala rinascimentale: non si offenderà d’essere chiamato in causa Lorenzo Lotto con la sua Elemosina di Sant’Antonino, che dal transetto della chiesa di San Giovanni e Paolo genialmente introduceva i fedeli veneziani alla carità di Dio su per un differente traliccio geometrico; iconostasi e tappeti persiani in luogo di lamiera pressata. Le Mondine delle alghe, poi, emergono dalle maree di Zanzibar con una grazia da ninfe che riesce a contenere la consapevolezza di quanto luminosamente faticoso sia il loro mondo di acque cristalline. E anche la Levatrice delle Ande tiene in bocca il filo del suo orizzonte con la forza di una figura del mito, mentre la solennità con cui due donne brasiliane impastano tra le mani sfere di fango pare quella di un rito ctonio.

Chiamavo prima in causa Gustave Courbet. Nel suo Atelier dell’artista, una celebre tela del 1855, la gente di cui finora si è parlato si collocherebbe nella parte sinistra del quadro, dove il pittore disponeva gli attori della quotidianità, impegnati in una lotta per la sopravvivenza che andava necessariamente testimoniata. Ma sulla destra, alle spalle di Courbet che dipinge, ci sono gli intellettuali.

E per Danilo chi compone la variegata, opinabile categoria? Scrittori e artisti, d’accordo, ma solo quelli che vengono riconosciuti coerenti nel dare un indirizzo al loro percorso etico ed estetico.

«Può dirsi contemporaneo soltanto chi non si lascia accecare dalle luci del secolo e riesce a scorgere in esse la parte dell’ombra, la loro intima oscurità»4. Danilo sembra pretendere una condivisione di questo atteggiamento da parte dei suoi protagonisti. Di quella oscurità, di quel «fascio di tenebra»5 si può eventualmente sorridere, ma bisogna esserne consapevoli; non sono tollerati atteggiamenti superficiali. Altrimenti subentrano delusione e rifiuto – e quante volte non è successo, anche nell’ufficialità delle occasioni importanti, con una radicalità che ai più ragionevoli appariva persino eccessiva? –, si rimane con un gusto amaro in bocca: «E tutto diventa brutto in voi, tutto il bello esce dal mondo come l’aria esce da un pallone rotto»6. Così Danilo si tiene stretti i suoi compagni di cordata, affidabili nonostante la celebrità.

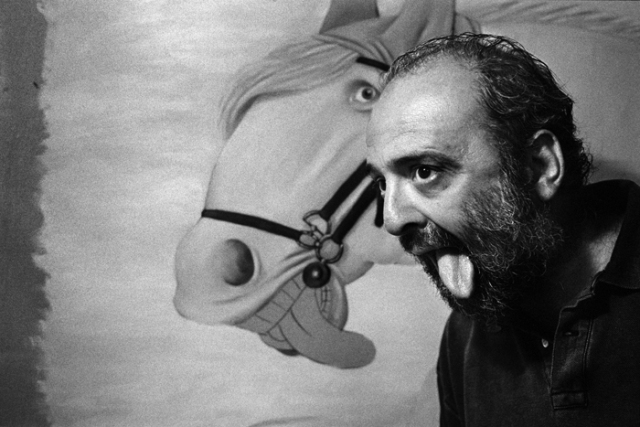

Le fotografie li ritraggono in contesti e atteggiamenti diversi, da cui qualcosa sempre trapela delle circostanze dell’incontro, o del ritmo di una prolungata frequentazione: alcuni sono inquadrati in primissimo piano, altri asserragliati fra i loro libri – come Jacques Le Goff – o immersi nel labirinto del proprio universo creativo (Ivan Theimer).

Aldo Colò ci guarda dal reticolo pittorico delle sue astrazioni in perenne penombra, mentre lo scheletro di un lucernaio proietta in un geometrico, incombente scenario Miklós Hubay. Armando Pizzinato ha gli occhi dolci di sempre, immerso nel nido vegetale del suo giardino veneziano, mentre di John Banville lui medesimo potrebbe dire, come di un suo personaggio, che «la luce forte che entrava dalla finestra dava al suo viso un’espressione cruda, strofinata»7.

A volte i protagonisti rivolgono al fotografo il sorriso condiscendente che si riserverebbe a un bambino (Guido Davico Bonino, Franco Loi, Álvaro Mutis), sono disponibili allo scherzo (Roberto Micheli, Velasco Vitali). Alcuni (Aldo Colò, Ida Vallerugo, Gian Carlo Venuto) comunicano la volontà di stare al gioco tramite le mani, altri con un pupazzo (Fernando Savater); in altri casi ci impongono una circospetta spontaneità, in domestico profilo contemplativo (Peter Handke) o lasciandoci intendere che ci sia posto anche per noi sul gradino della scala (Novella Cantarutti) e che la porta si chiuda per dare amichevole riservatezza alla visita (John Berger).

Nella maggior parte dei casi, il fotografo pretende gli occhi del proprio interlocutore, «lince penetrador de lo que piensa»8. E, in tutti i casi, riconosce un’onestà di pensiero che forse, all’inizio del percorso, non avrebbe ritenuto di poter incontrare così spesso9. Invece, per molti come per lui, la resa non è concepibile. Perché Danilo, alla fine, con chi sta? Con gli oppressi o con gli intellettuali? Saltuariamente, con entrambi. Ma è, stabilmente, vicino a un’altra schiera di persone che – intrecciandosi spesso con le altre due – attira i suoi scatti: i combattenti.

Ecco allora i ritratti di anarchici quali Lucio Urtubia e Armand Gatti: uno serafico come il vecchio Renoir nella diagonale estrema delle tovaglie cerate di un bistrot, l’altro esuberante come se fosse agli esordi del suo ‘teatro di agitazione’. È in questi incorreggibili ribelli, e soprattutto nei volti di Partigiani – inseguiti negli anni fino a divenire interminabile serie – che di nuovo «la fotografia si sposa all’occhio, trapianta sul consorte/unilaterali brandelli di verità»10. Di questi anziani artigiani della Resistenza, anni fa scrivevo in termini che mi sentirei ancora di sottoscrivere: «È un discrimine sottile quello che viene messo a fuoco dal fotografo: come in un ritratto fiammingo o di Antonello da Messina, quel che cresce sull’epidermide ci si presenta con evidenza tridimensionale accentuata; quanto rimane appena oltre il piano di contatto fra l’immagine e il nostro spazio, invece, qui perde bruscamente definizione, isolando lo sguardo di chi ci fissa nell’istante dello scatto – e del suo presente –, ma al contempo accompagnando il volume del suo volto in una profondità – allusa e non descritta – che appartiene alla dimensione storica e sentimentale».

Dalla memorabile strizzata d’occhi di Sylvie – che pare condensare l’incredulità nei confronti del mondo che le si para innanzi – fino alle iridi di Rado-Leroux – diafane e ipnotiche come il mare di Zanzibar –, a guardarci è gente che è stata abituata a vivere sul filo del rasoio. Aperti nei confronti del fotografo, sono capaci, come il Cid, di riservare una sorta di piglio inquisitorio a noi, che siamo qui senza meriti o atti di volontà particolari, in qualche modo paragonabili a quelli dell’autore che stanno dietro a ogni scatto.

Alla fine, «ogni atto ha il proprio stile di libertà»11: quello di chi fatica per campare un altro giorno, l’atto creativo del poeta, la ribellione al sistema capitalista del muratore ‘espropriatore’ di Belleville… Del senso di simili azioni, sintetizzate nella loro irregolarità dal volto gorgonico di Federico Tavan, che fa trasalire il suo piccolo vicino di tavolo al bar, nutrono i propri chiaroscuri le fotografie di Danilo. E osservandole, immagine dopo immagine, ci si avverte meno distanti dall’affermare quello che sarebbe bello poter dire della realtà nel suo complesso: che «la libertà ha ceduto il proprio nome allo stile con il quale le cose accadono»12.

1 1. D. Kehlmann, I fratelli Friedland, Milano, Feltrinelli, 2015 [2013], p. 211.

2 H. Crane, Paesaggio [1926], cit. in H. Bloom, Il canone americano, Milano, Rizzoli, 2016 [2015], p. 504.

3 C. Nooteboom, Cerchi infiniti. Viaggi in Giappone, Milano, Iperborea, 2017 [2015], p. 40.

4 G. Agamben, Che cos’è il contemporaneo?, Milano, Nottetempo, 2008, p. 14.

5 Ivi, p. 15.

6 D.F. Wallace, Il pianeta Trillafon e la cosa brutta [1987], in Questa è l’acqua, Torino, Einaudi, 2009, p. 69.

7 J. Banville, La chitarra blu, Milano, Guanda, 2017 [2015], p. 126.

8 L. de Góngora, Favola di Polifemo e Galatea, 37, 5: «Lince che scruta la sua fantasia». Si fa riferimento all’edizione a cura di E. Cancelliere, Torino, Einaudi, Torino, 1991.

9 «Quand’ero giovane, presuntuoso e senza esperienza, ritenevo che il mondo dell’arte fosse corrotto. Oggi so che non è vero. Il mondo dell’arte è pieno di persone amabili […]. È l’arte in sé, come sacro principio, che purtroppo non esiste». (D. Kehlmann, I fratelli Friedland cit., p. 200).

10 D. Thomas, Poesie, Milano, Guanda, 2017, II, pp. 22-23: «The photograph is married to the eye, / Grafts on its bride one-sided skins of truth».

11 L. Cohen, Parassiti del paradiso, Roma, Minimum fax, 2011, pp. 36-37: «Every act has its own style of freedom».

12 Ivi, pp. 36-37: «Freedom lost its name to the style with which things happen».

NdR: questo testo è contenuto nel catalogo “Danilo De Marco – I tuoi occhi per vedermi“, Forum Editrice Universitaria (2018), della retrospettiva “Defigurazione” del fotografo alla Galleria Bertoia di Pordenone (aperta dal 3 marzo al 27 maggio), della quale si parla qui e qui; le fotografie che lo accompagnao sono, in ordine:

- Campo-di-rifugiati-di-Odek-Uganda-2004

- Ecce-Homo-Haiti-2001

- Ivan-Theimer-Scultore-pittore-Monteggiori-Lucca-2013

- Roberto-Micheli-Giornalista-grafico-pittore-Roma-1998

- Serge Latouche -Teorico-della-decrescita-Economista-filoso-Latouche-Parigi-2010

La mostra, a cura di Arturo Carlo Quintavalle, sarà aperta da mercoledì a venerdì, dalle 16 alle 19,30 e sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19,30. Per informazioni Fondazione Zanolin tel. 3890131195.

stupendo!! :) È sempre bello leggerti ;)