«Quando la Fiat parlava argentino». Storia di operai senza eroi

di Davide Orecchio

Chiunque conosca la storia dell’Argentina sa che le categorie novecentesche di interpretazione ed esposizione “cartesiana” delle forze sociali e politiche (destra/sinistra, classi, partiti di rappresentanza) sono di difficile applicazione al Paese del Cono Sud. E chiunque nutra passione o interesse per la storia dell’Argentina farebbe bene a leggere il libro di Camillo Robertini, Quando la Fiat parlava argentino. Una fabbrica italiana e i suoi operai nella Buenos Aires dei militari (1964-1980), Le Monnier-Mondadori 2019.

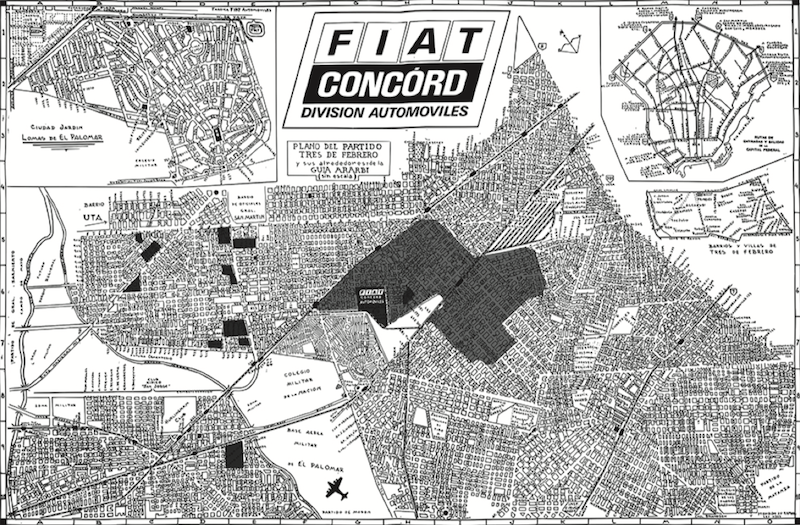

È la storia di una comunità operaia nata attorno alla fabbrica che la Fiat installò a El Palomar, periferia di Buenos Aires, negli anni sessanta del secolo scorso, e che poi abbandonò all’inizio degli anni ottanta. Un ventennio scandito dal tempo politico feroce di due dittature, la seconda (1976-1983) la più cruenta di sempre, e dal tempo industriale dello stabilimento, coi suoi ritmi e mansioni alla catena di montaggio e con le regole di conformazione dell’uomo e dell’operaio Fiat emanate dalla stessa impresa. In mezzo: un gruppo ampio di lavoratori (la fabbrica arrivò a occuparne 4.000), molti di loro immigrati, e moltissimi tanos, ossia italiani o figli di italiani.

Robertini è uno studioso di storia del lavoro, memoria della dittatura e storia dell’America Latina. In questo volume si muove tra fonti tradizionali e originali (archivi istituzionali, archivi Fiat argentini e italiani) e fonti orali, ossia un ampio numero di interviste a ex operai della Fiat Palomar realizzate seguendo le buone pratiche redatte dall’Associazione italiana di storia orale (Aiso).

Robertini è uno studioso di storia del lavoro, memoria della dittatura e storia dell’America Latina. In questo volume si muove tra fonti tradizionali e originali (archivi istituzionali, archivi Fiat argentini e italiani) e fonti orali, ossia un ampio numero di interviste a ex operai della Fiat Palomar realizzate seguendo le buone pratiche redatte dall’Associazione italiana di storia orale (Aiso).

Eric J. Hobsbawm scriveva che l’America Latina è “un continente fatto apposta per scardinare le verità convenzionalmente accettate”. La ricerca di Robertini sembra confermare pagina dopo pagina la massima del grande storico, che infatti è citata a mo’ di bussola a principio d’opera, già nel secondo paragrafo. La documentazione consultata è perlopiù inedita e, nello spartito dell’autore, mostra quello che potremmo definire un esperimento di costruzione del consenso. La tesi di Robertini è che l’adesione dell’operaio all’ideologia dell’impresa, alla familia Fiat, sedimentò nello stabilimento di El Palomar nel corso degli anni sessanta per poi condizionare la stessa grammatica del rapporto tra la comunità di lavoro e i regimi politici, all’insegna dell’accettazione pressoché passiva (salvo casi minoritari di opposizione) e persino della denegazione (Robertini parla apertamente di “assenza di critica della realtà sociale dell’epoca” da parte degli operai di Palomar). Lo stesso autore osserva come la Fiat sia “stata capace di generare un profondo spirito di comunità che oggi, a più di quarant’anni dalla fine di quella storia, continua a essere […] presente nelle memorie degli ex lavoratori”.

Dalla voce degli operai Fiat di Palomar risulta insomma una “dimensione consensuale, ambigua e apolitica”. Robertini è bravissimo a raccontarcene il clima, a cominciare dall’armamentario ideologico aziendale, predisposto sin dagli anni cinquanta da figure spesso compromesse col fascismo italiano: ex gerarchi e personalità legate al regime, poi espatriate in Argentina. Robertini ricostruisce ad esempio il profilo di Gino Miniati, ex direttore generale del ministero dell’Economia Corporativa, consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e, dal 1953, integrato nella Delegación Fiat para América Latina. Miniati – spiega Robertini – teorizzava la “collaborazione di classe evitando che segmenti del movimento operaio mettessero in discussione i fondamenti stessi dell’economia di mercato”, e considerava lo sciopero un “delitto”. Secondo Robertini, Miniati fu uno dei teorici del modello Fiat argentino entro una continuità evidente col corporativismo. Il disinnesco della conflittualità era l’obiettivo prioritario, tanto che l’ufficio del personale di Palomar elaborò un ‘piano di persuasione’ per “familiarizzare nella maniera più docile i nuovi assunti al culto dell’impresa, alla sua disciplina e ai suoi funzionamenti”. Gli operai dovevano identificarsi “in un noi/nosotros collettivo, in tutto e per tutto coincidente” col nome della Fiat. Non siamo poi molto distanti dallo “spirito” Fiat e dalle pratiche antisindacali nella Mirafiori degli anni cinquanta.

La storia di fabbrica poi si innesta, collimando, nella più generale storia argentina: il peronismo, il sindacalismo antimarxista e “collaborativo” della Uom di Vandor, la stessa mentalità conservatrice dei tanos, fino alla dittatura dei militari. Fa da contraltare l’assenza di corpi intermedi capaci di costruire una cultura politica e operaia che arginasse tutto ciò. Va detto che questa foto di gruppo è la microstoria di una collettività operaia non politicizzata e del suo rapporto con l’autorità, ma non sarebbe replicabile, ad esempio, per le fabbriche Fiat di Córdoba e Santa Fe, dove la radicalizzazione e l’attrito tra operai e impresa furono ben diversi e portarono a scioperi e mobilitazioni (la più importante: il Cordobazo del 1969) e alla costituzione di sindacati autonomi non governativi.

***

«Ah la Fiat, mi tolgo il cappello e difendo a morte quello che rappresentava quella fabbrica, la Fiat Concord mi ha insegnato una dottrina, una essenza del lavoro che all’università non insegnano […] E fondamentalmente a rispettare i miei superiori e la direzione».

***

Dopo il golpe del 1976 la repressione dei militari colpirà gli stessi operai e sindacalisti. I desaparecidos alla Fiat furono 118, e 52 di loro non tornarono mai più. Le condizioni di lavoro nella fabbrica, e di vita fuori, divennero oggettivamente più dure. Eppure dalle memorie operaie raccolte nel libro emergono tuttora casi di “consenso nei confronti della dittatura”. Spiega Robertini: “L’immagine che emerge da questa ricerca è quella di un settore operaio compattamente anticomunista, lontano dalle istanze rivoluzionarie e propenso all’idea che l’intervento dei militari potesse risolvere i problemi dell’Argentina”.

***

R.: «E come potevate vivere in quel contesto militare repressivo?».

E.: «Nell’epoca militare non si parlava di politica… non si poteva, non era prudente. Ma non è che stavamo male, stavamo benone. Io lavoravo otto ore e i soldi erano sufficienti, se facevi gli straordinari era per toglierti qualche gusto, per vivere meglio […] nell’epoca del 1976-1983 ho vissuto meglio che negli ultimi anni. Questo non significa che ho appoggiato, perché quelli hanno fatto cose cattive».

***

Quando la Fiat parlava argentino aggiunge un capitolo nuovo agli studi sul rapporto tra società e dittatura, e costringe a fare i conti con una storia non riducibile all’immaginario tradizionale che spesso coltiviamo guardando a quegli anni.