Pandemia: esperienze di sostegno reciproco a Barcellona

di Sara Beltrame*

C’era questo cartone animato giapponese, s’intitolava One Piece.

Rubber, il protagonista, era un pirata con il corpo di gomma e un cappello di paglia in testa, stile Sampei. Un giorno Nami, piratessa della sua ciurma, si ammala, ma, non essendoci un medico a bordo ed essendo tutti molto preoccupati per lei, la ciurma decide di sbarcare ovunque possibile.

La prima isola che incontrano è Drum, un luogo immerso in un inverno perenne. Presto la ciurma viene a conoscenza che nell’isola esiste solo una dottoressa molto anziana di nome Kureha (una specie di strega) che vive in un castello in cima a una montagna. Come fanno gli abitanti di quest’isola a curarsi se c’è solo una dottoressa? Ma, soprattutto, perché non ci sono altri medici?

In un flashback scopriamo che, quando nell’Era dei Grandi Pirati l’isola venne attaccata dai Pirati Barbanera, il re Wapol scappò senza nemmeno cercare di combattere per difendere i suoi sudditi e offrendo la possibilità di salvarsi solo a 20 persone: i migliori medici di Drum. Kureha è stata l’unica a non voler abbandonare l’isola seguendo il Re.

In questi giorni mi torna spesso in mente quest’episodio di One Piece.

Negli anni che sono passati dal 2008 in poi abbiamo assistito a una politica che, con l’intenzione di affrontare la crisi economica, ha smontato il nostro sistema educativo e il nostro sistema sanitario pubblico. Potevamo essere colti in questa nuova crisi sanitaria anche in situazioni peggiori, mi dico. Potevamo vivere nell’isola di Drum. Potevamo essere i vassalli del re Wapol. Poteva essere sempre inverno. Potevamo rimanere completamente senza medici. Invece i nostri medici, come la vecchia Kureha, hanno resistito e non si sono ritirati a vivere in cima a una montagna innevata.

Quelli di noi che si prendono il lusso di scrivere hanno un tetto sopra la testa; non hanno grossi problemi di salute; è probabile che non siano disabili; è probabile che non siano anziani rimasti soli al mondo in un edificio di cinque piani senza ascensore; hanno sicuramente un computer e un collegamento a internet; è molto probabile che non vivano dietro le sbarre; molto probabilmente non vivono con persone che abusano di loro o dei loro figli.

Per quello che mi riguarda ho anche la fortuna di vivere in una città che ha dimostrato in più occasioni di essere in grado di auto-organizzarsi nell’emergenza.

Questa volta, con una pandemia in corso, è successo lo stesso e tutto molto velocemente.

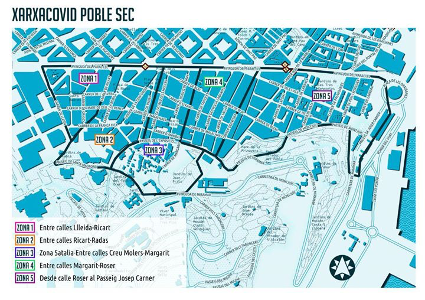

Il 15 marzo, a pochi giorni dall’allarme sanitario in Spagna, 8 persone del mio quartiere – il Poble Sec a Barcellona – decidono di trovare il modo per portare aiuto a chi ben presto rimarrà solo e senza poter uscire di casa. Pochi giorni dopo hanno aperto un gruppo in Telegram, chiedendo alle persone, invitate tramite un link, indirizzo e disponibilità oraria. Con questi dati il gruppo ha iniziato a creare una mappa del quartiere, dividendolo in 5 zone, e ha attivato un numero di telefono al quale chiamare per ricevere assistenza.

A partire dalle zone geografiche sono stati aperti altri cinque sottogruppi in Telegram con due persone responsabili di zona (uno per la mattina e uno per la sera) in contatto diretto con chi riceve le chiamate. Essendoci qualche medico nel gruppo, hanno scritto un protocollo sanitario con le misure da comunicare ai volontari e, infine, per informare le persone anziane dell’esistenza della “Rete di sostegno reciproco del Poble Sec” e del numero di telefono, il gruppo ha deciso di stampare cartelli da appendere nei negozi del quartiere, nelle strade e soprattutto all’interno degli edifici.

Chi conosce le iniziative sociali che le persone sono state capaci di generare in tutti questi anni, a partire dal Movimiento de los Indignados in avanti, non si sorprenderà di sapere che la rete del quartiere ha raggiunto più di 500 volontari in 20 giorni.

“Questa crisi – commenta Sandra, una delle prime ad attivarsi –, a parte tutta la tragedia che porta con sé, è anche una opportunità per fare una revisione del nostro sistema comunitario. Ci aiuterà a recuperare quello che avevamo perso: prenderci cura della nostra comunità, tessendo vincoli tra di noi.”

Continua spiegando che al numero di telefono attivato risponde una coppia che è al tempo stesso utilizzatrice e volontaria della Rete. E prosegue: “Abbiamo tradotto il cartello in arabo, urdu, cinese. Pochi giorni fa ci ha chiamato una persona che non parlava nessuna di queste lingue e così abbiamo mandato un messaggio nel gruppo e in poco tempo siamo riusciti a trovare qualcuno che potesse capire e aiutare questa persona.”

A partire da quest’esperienza le azioni di sostegno del quartiere si sono diversificate con il passare dei giorni.

Esiste un gruppo che si è proposto di cucire mascherine per i volontari, così come un gruppo che si occupa di raccogliere computer, telefoni, tablet da distribuire alle famiglie con bambini che ne sono sprovvisti. Ci si sta adoperando per contattare le grandi compagnie telefoniche e attivare linee di internet in orario scolastico per i bambini e i ragazzi che non hanno connessione.

“Ho chiamato la mia compagnia telefonica – spiega Lucia, volontaria della Rete – e ho detto che volevo condividere la mia linea con un bambino del mio palazzo, in orario scolastico. In due minuti è stata aperta una linea alla quale abbiamo dato il suo nome e attivata una password.”

utenti della rete di sostegno

Mentre tutto questo succede sotto i miei occhi e inizio a prendermi cura di Paquita (84 anni) e del suo cane Jaqui (16 anni), mi viene spontaneo chiedermi quand’è che abbiamo disimparato ad aiutarci mutuamente.

Quando abbiamo iniziato a dare per scontato l’altro? Quando abbiamo chiuso le nostre porte pensando che, tenendo aperte solo quelle della tecnologia, ci saremmo bastati?

“Quando avevo 7 anni, nel 1970 – mi racconta Cristina –, mio padre è morto e mia madre è rimasta vedova con tre figli. La mia vicina, che non aveva figli, è diventata la nostra seconda mamma. Ci svegliava per andare a scuola perché mia mamma doveva correre a lavorare. Era il nostro angelo custode e quando è mancata anche lei tutta la mia famiglia ha pianto. In quell’epoca tutti si aiutavano, persino quando moriva qualcuno ci aiutavamo, figurati! Condividevamo anche le cose buone, non solo quelle tristi. A Natale, per esempio, la porta del vicino era sempre aperta e ci trovavamo sulla terrazza comune per far festa.”

Cristina ha una luce di ironia vitale nello sguardo che non si spegne mai, nemmeno in questi giorni che le cose si sono complicate e non può andare a trovare sua mamma alloggiata in una residenza per anziani. Ho chiesto a lei di aiutarmi a rispondere alla mia domanda perché, quando l’ho conosciuta, arrivando a Barcellona dall’Italia, mi ha accolta come se fossi una delle sue figlie. Non sapeva nulla di me e non mi ha mai chiesto “cose” prima di aiutarmi. Mai.

Se non fosse stato anche per Cristina e per la sua famiglia non avrei mai potuto rimanere a Barcellona per tutto questo tempo (sono già 12 anni) per scrivere ed essere spettatrice privilegiata di alcuni fatti importanti che sono accaduti in questa città e che hanno cambiato il mio modo di vivere.

E non solo il mio.

Sono cresciuta in una comunità e per me è normale conoscere i miei vicini e condividere momenti con loro, aiutarci mutuamente; ma, se potessi collocare un segnaposto nella memoria per sapere esattamente quando, come e perché tutto questo è iniziato qui nel mio quartiere, il Poble Sec, direi che è stato dopo lo sgombero de Los Indignados da Piazza Catalunya.

Era il 2011.

Qui la gente ha iniziato a ricordarsi di “come si faceva prima”, in quei frangenti.

A quelli che si sorprendono di vedere come il quartiere abbia reagito rapidamente all’emergenza generata dalla pandemia bisognerebbe raccontare una storia che inizia lì. Inizia nei giorni, nei mesi, negli anni che sono seguiti allo sgombero della piazza. Quando il movimento de Los Indignados si è riversato nei quartieri, le persone coinvolte nell’occupazione di Piazza Catalunya già sapevano che non avrebbero permesso che tutta l’energia generata da quell’esperienza venisse fatta sparire a colpi di proiettili di gomma. Già allora era sorprendente vedere come si fosse organizzata la gente in uno spazio così emblematico, con la sua stella bianca che all’improvviso appariva riprodotta sui muri della città, sull’asfalto delle sue strade, sui cartelli che invitavano alle assemblee pubbliche.

È stato in quella piazza che abbiamo iniziato a sentir parlare dell’”Economia dell’assistenza” e ad alzare le antenne vedendo come gli Stati stessero smontando il sistema sanitario nazionale e il sistema scolastico. Si potrebbe discutere dell’efficacia e dei fallimenti di questo movimento, ma non c’è dubbio che ciò che si è spezzato con lo sgombero di Piazza Catalunya è stato ricostruito altrove in spazi più piccoli – e pur sempre pubblici.

Siamo esseri viventi.

Anche i nostri quartieri lo sono.

Anche le nostre città lo sono, sebbene a noi non sembri.

Respirano. Mutano.

Se potessimo guardare da lontano le esperienze di mutuo soccorso che sono fiorite in questi giorni in tutto il mondo potremmo renderci conto che le entità sociali e i collettivi che le hanno fatte rinascere funzionano come anticorpi.

Il loro obiettivo è mantenere in vita il corpo-quartiere e il corpo-città per farli esistere e resistere nonostante la distruzione dello stato sociale. La loro velocità di attivazione per contrastare le malattie generate dalle strategie capitaliste eccessive di questi ultimi anni è direttamente proporzionale alla loro presenza sul territorio, che esso sia rappresentato da una strada, una stanza, una casa, un quartiere, una città o l’intero pianeta Terra.

*Questo articolo è apparso in spagnolo e in forma parzialmente modificata qui.