Lagioia e il male

di Lorenzo Ciarrocchi

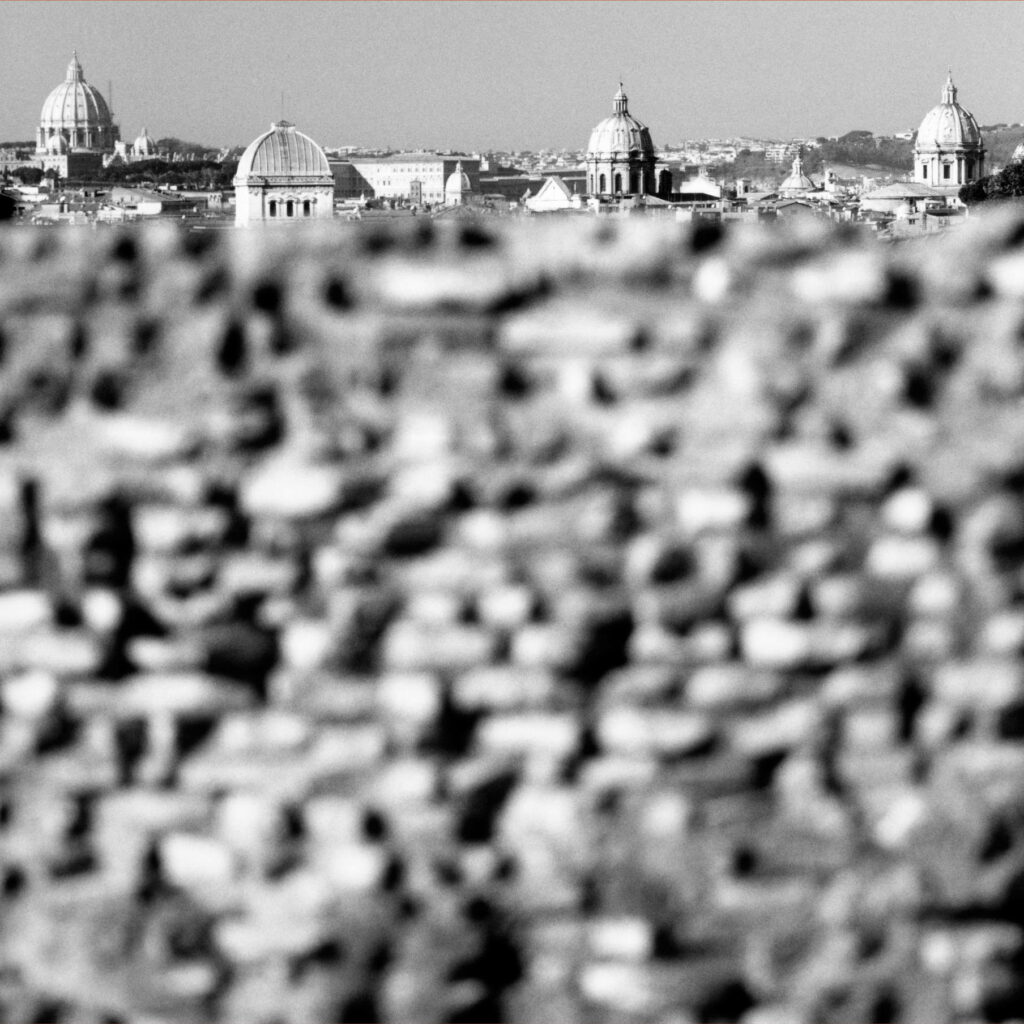

Una città dove il sangue dei ratti cola sulle biglietterie del Colosseo; dove la mancanza di un sindaco trova una risposta asimmetrica nella presenza di due papi; dove le dinamiche cittadine sembrano rispecchiare il caos totale di una città coperta da una coltre di fascino e spazzatura; una metropoli che, per usare Rilke, «esala un fetore di patatine fritte e angoscia»: questa è Roma, conditio sine qua non della vicenda narrata da Lagioia in La città dei vivi (Einaudi, 2020), l’omicidio di Luca Varani avvenuto nel marzo 2016. Un romanzo che non si ferma al reportage di una vicenda di cronaca nera ma che elabora un’intensa riflessione sul rapporto collettivamente represso nei confronti del male.

Tutti temiamo di vestire i panni della vittima. Viviamo nell’incubo di venire derubati, ingannati, aggrediti, calpestati. È più difficile avere paura del contrario. Preghiamo Dio o il destino di non farci trovare per strada un assassino. Ma quale ostacolo emotivo dobbiamo superare per immaginare di poter essere noi, un giorno, a vestire i panni del carnefice?

In La città dei vivi il male viene riportato alla sua condizione razionale; la figura del mostro immaginata come un’esistenza concreta, distante, altra, viene costantemente frantumata e redistribuita. Questa frantumazione avviene nei momenti in cui l’essere umano si aggrega in non-luoghi, in eterotopie dove, percependo di essere parte della massa, chi si sente attaccato dal mostro coglie l’occasione per sottolinearne la propria distanza. La ricchezza di informazioni del romanzo mostra infatti, oltre agli aspetti più tecnici dell’indagine, anche la vox populi della vicenda:

«Se chiedessi la pena di morte per questi maledetti mostri, la cosiddetta intellighenzia mi darebbe addosso. Bene, fatelo tutti, perché io questa volta la pena di morte la vorrei. Fortissimamente la vorrei». (Rita dalla Chiesa)

Luca Varani ucciso da gay pervertiti.

Froci demmerda #lucavarani

Chi usa gli strumenti del demonio si illude di acquisire poteri che altri non hanno.

Maledetti, esseri spregevoli, seguaci di Satana.

Quando si tratta di analizzare le reazioni sui social a fatti di cronaca nera dove lo sciacallaggio dei media e il feticismo per il macabro hanno la meglio, è fin troppo facile vedere quanto sia immediata l’inversione dei ruoli tra vittime e carnefici, dove l’irrazionalità della massa, almeno a parole, non farebbe fatica a macchiarsi del sangue dell’assassino. Tuttavia, la profondità del ragionamento di Lagioia trascende la portata della reazione “a caldo” evidenziando ogni nervo scoperto della vicenda, e rendendo chiunque inevitabilmente partecipe. È qui che, dopo la frantumazione del male, si innesta la sua redistribuzione.

«Facile la discesa all’Averno», così Virgilio introduce la quarta parte del romanzo. Lo stesso Lagioia, interrompendo la narrazione dei fatti dell’omicidio Varani, confessa quale sia stata la sua vicenda personale che lo ha legato così fortemente al caso che sta seguendo; un accadimento della sua gioventù, apparentemente marginale, che non ha nulla a che vedere con l’efferatezza del caso Varani: ma proprio qui si sofferma lo scrittore, chiarendo come spesso la discesa verso l’abisso possa essere un semplice inciampo che, approfittando di complessi personali e situazioni irrisolte, fa rotolare in maniera incontrollata nella perdita più totale di sé. Una volta sprofondati, dove maggiore è la repressione più pericolosa sarà la reazione. La risalita avviene solo tramite delle «sregolatezze» e il segno indelebile che queste lasciano sulla nostra pelle: tuttavia, esiste chi la tragedia riesce solamente a sfiorarla e chi invece, mancante di appigli a cui aggrapparsi, abituato al buio, si trova a esserne protagonista, come Manuel Foffo e Marco Prato. Traumi e abissi che esplodono con estrema violenza dopo essere stati sublimati per anni, e che prescindono dalla condizione sociale di ciascun individuo, la cui trasversalità caratterizza tutta la vicenda. Tre classi sociali diverse, tre contesti familiari diversi e tre rapporti con la propria identità sessuale diversi. Un solo comun denominatore: vuoti affettivi. Mancanze familiari nascoste per anni che trovano il loro sfogo in una vicenda che viene assimilata a un omicidio rituale. Nessuno di quelli che si sono approcciati al caso Varani ne è uscito indifferente: poche vicende come queste, se approfondite, portano a galla una parte di noi che chiunque vorrebbe soffocare ma che si è costretti ad accettare e che non appartiene a una componente irrazionale e incomprensibile. Il male viene perciò restituito da Lagioia a ciascuno di noi rendendoci partecipi dell’orrore supremo, l’omicidio efferato, la cui indecifrabilità affonda le sue radici in un passato di cui tutti facciamo parte, di cui tutti riconosciamo il segno, la scheggia del male frantumato.

Presenza necessaria che percorre silenziosamente tutto il romanzo è la città che fa da sfondo alla vicenda: la Roma del 2016, intossicata dai rifiuti ed eternamente contraddittoria; la città del cinismo, dove nessuno è destinato a lasciare il segno. Monumenti eterni dell’antichità che, oltre a essere un terreno di lotta per ratti e gabbiani, fungono da monito per i viventi: l’unica cosa eterna è la transitorietà.

Ci sono le città dei vivi, popolate da morti. E poi ci sono le città dei morti, le uniche dove la vita abbia ancora un senso.

Una città che crea dipendenza per la sua mancanza d’ordine, per il suo afflato vitale che si traduce in una costante precarietà. Lagioia ne elenca i posti e dialoga con essi, chiedendosi se ne sia ancora degno e descrivendo come la parte più remota della borgata possa incrociarsi e guardarsi in faccia con la parte più benestante della città, dove tutto crolla da sempre ma tutto rimane al suo posto.