Il blu di Geneviève Asse

di Ornella Tajani

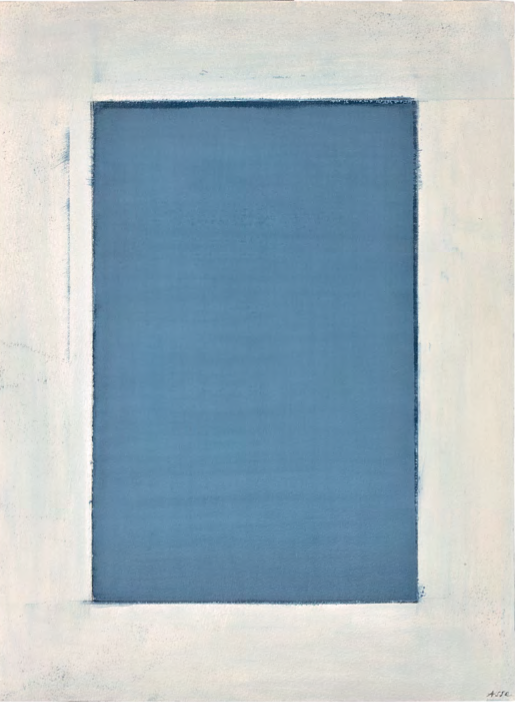

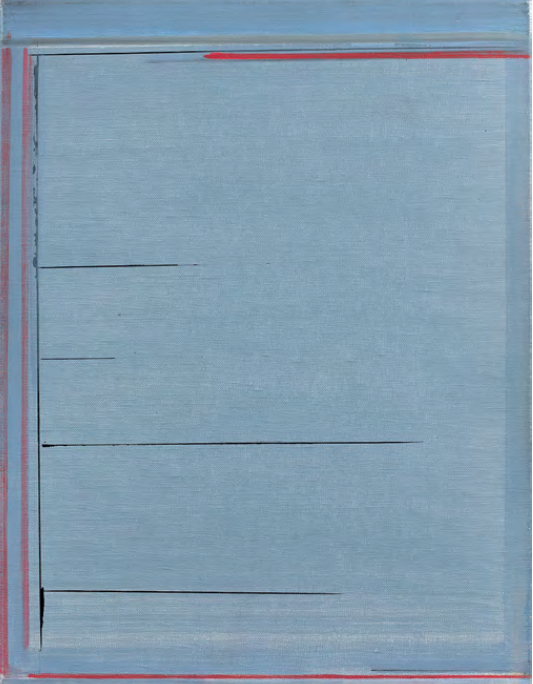

Si può scoprire molto di Geneviève Asse leggendo Un été avec Geneviève Asse (Éditions L’Échoppe, 1996), una lunga intervista che l’artista francese concede a Silvia Baron Supervielle nel corso dell’estate 1995. Poco nota in Italia, la sua opera pittorica è fatta prevalentemente di sfondi azzurri e blu di ogni sfumatura, in cui spesso sopraggiunge una linea a tracciare un orizzonte, o a dividere lo spazio, come lei stessa spiega in questo piccolo libro: a dare cioè il senso dell’essere umano in precario equilibrio al suo interno.

Nata in Bretagna – dai cui colori è chiaramente segnata sin dall’infanzia, e dove ritornerà anziana, difatti l’intervista si svolge sull’Île aux Moines -, Asse sarà volontaria della Croce Rossa durante la guerra; entrerà nella baracca del campo di concentramento di Theresienstadt dove pochi giorni prima era morto il poeta Robert Desnos, che lei aveva incontrato nei bar parigini frequentati da entrambi; lavorerà in atelier collettivi sempre in maniera autonoma, quasi un essere appartenente a un’altra dimensione, come emerge da ciò che ne racconta; incrocerà sul suo percorso molti pittori celebri, come Braque, De Staël, Morandi e altri; collaborerà con vari poeti, di cui illustrerà le opere: Beckett, Frénaud, André du Bouchet, Bonnefoy. Per lei la pittura e ancor più l’incisione sono forme di scrittura: e nella sua opera non si può non riconoscere una precisa poetica, ricca di interesse e fascino.

Geneviève Asse ha oggi 98 anni, Supervielle – scrittrice e traduttrice – una decina di meno: questo libro-intervista offre a chi legge la possibilità di trascorrere delle giornate – che si immaginano fresche e inondate di sole – con due donne che hanno attraversato il Novecento, alla scoperta di una splendida artista.

Presento di seguito alcuni estratti tradotti del testo, ancora inedito in italiano: i primi riguardano gli anni della formazione, i secondi sono dedicati al rapporto dell’artista con il blu.

___

18 luglio

[…]

Stava fiorendo in lei la pittura, insieme ad altro. Parigi era occupata…

Quando sono entrata alla scuola di arti decorative ho preso la carta dell’UNEF, che era un movimento molto attivo. Cercavo di fare qualcosa contro gli invasori. Con i miei compagni e i nostri mezzi. Stavamo male nel vedere i tedeschi. Ne abbiamo sofferto. Prima, nel maggio 1940, per non vederli ci eravamo messi in viaggio per Saint-Georges-de-Didonne, dove il mio patrigno aveva una casa. Ci andavamo a piedi o in camionetta, mentre gli aerei ci mitragliavano; ci accampavamo dove capitava. La gente scappava; gli ebrei tentavano di raggiungere la Spagna. Facendo un passo indietro bisogna dire che non avevamo accettato di vedere la Francia sconfitta, i soldati francesi allo sbaraglio e senza nessuno al comando. Fu in quel momento, credo, che sentii il desiderio di agire: mi ero sentita umiliata. D’altronde non arrivammo a Saint-Georges. La casa era stata occupata dalla Kommandantur tedesca e fummo cacciati… A Parigi eravamo privati di tutto, ovviamente, e facevamo code interminabili per un pezzo di pane, coi piedi nella neve.

Aveva contatti con dei pittori?

A scuola vedevo alcuni artisti, come il pittore Messagier o Courtin, l’incisore. Anche degli architetti. Stranamente i maschi stavano da una parte, le femmine dall’altra. Ci incrociavamo all’uscita. I corsi di anatomia, di urbanismo mi sono serviti molto. Grazie a quegli insegnamenti ho realizzato in seguito alcuni progetti, dei bozzetti per tappeti, e tappezzerie, vetrate.

Aveva iniziato a dipingere?

Sì, facevo dei quadri non molto grandi. Li presentavo al Salon riservato ai minori di trent’anni; nella giuria c’erano pittori come Braque, Villon o altri. I mercanti d’arte ci venivano a caccia di nuovi artisti. Ma io non avevo uno studio; lavoravo in un piccolo ufficio, non riscaldato, che apparteneva alle edizioni Delalain. Le prime tele furono dei paesaggi, e soprattutto nature morte. Poi, nei caffè di Montparnasse, conobbi un gruppo di giovani pittori; mi invitarono a condividere il loro studio, in rue de la Grande-Chaumière; per entrarci bisognava usare una scala a pioli. Così il gruppo scelse di chiamarsi L’Échelle. Lo studio somigliava a una soffitta con degli alti lucernari. Facevamo venire i modelli, ognuno contribuiva alle spese di carbone per la stufa o altro.

Ha fatto parte di questo gruppo?

Condividevo il loro spirito e ci frequentavamo nei caffè. Ma non mi sono integrata davvero e non ho partecipato alle loro mostre. Restavo in disparte; qualcosa mi tratteneva. Sono sempre stata ai margini.

È un destino?

Il gusto della libertà. Sono sempre stata libera, libera da tutto, sia nella vita in famiglia, privata, sia nella mia vita di pittrice. Libera nelle mie idee, quali che fossero. In realtà ero andata allo studio dell’Échelle perché Othon Friesz me l’aveva consigliato. Si preparavano nature morte che ognuno interpretava a modo suo. Io, in un angolo, facevo altro usando delle scatole: costruivo il mio mondo, mi lasciavano tranquilla. Ogni artista ci andava quando voleva; io ero molto assidua. Nel quartiere capitava di incontrare Zadkine, André Marchand, Tal-Coat e la moglie Broncia, Grüber ecc., c’erano varie gallerie. Lavoravo e andavo dappertutto.

C’era un pittore che ammirava in modo particolare?

Ammiravo moltissimi artisti che non erano necessariamente contemporanei. In maniera inconscia forse ne seguivo uno, perché quando ho iniziato tenevo nel portafogli la riproduzione del vaso blu di Cézanne.

Era naturale, per lei, essere una artista donna?

Non ho mai pensato che ci fossero artisti e artiste. Non mi sono mai occupata di questo. Io dipingevo e basta. Tutto lì. Sapevo di essere un’artista molto prima di entrare alla scuola di arti decorative.

[…]

20 agosto

È giunta l’ora di evocare il colore che circola intorno a noi oggi, sull’Île aux Moines, e che lei ha catturato nei suoi pennelli. Il blu, naturalmente…

Il blu è venuto a me in maniera spontanea. Ce n’è sempre stato nei miei dipinti, ma è aumentato a partire dagli anni ‘70. È venuto a cercarmi, poi si è diffuso in modo graduale. Inizialmente si è trattato di blu d’ogni tipo, poi d’un blu ben preciso che credo mi appartenga davvero. Ho trovato poco a poco il mio blu. Avevo utilizzato blu scuri così come blu chiarissimi, prima di arrivare a questo blu personale, che mescola grigi e altri blu.

È stato battezzato il blu Asse…

Ma in realtà continua a trasformarsi. A volte torno verso tonalità cupe o chiare, ma la base del mio blu resta.

Non riesce più a separarsene…

Viaggio con i miei blu, in cui ritrovo la trasparenza. Ci sono blu cristallini, madreperlacei, e dei blu veri e propri: oltremare, cobalto. Sono gamme che mi piace maneggiare. Mi sento tutt’uno con questo colore.

Al suo interno ha trovato il centro dello spazio.

In qualche modo sì. Gli antichi trovarono il loro blu nell’arte della vetrata, della ceramica. Io l’ho trovato nella pittura. È un sentimento di profondità e speranza riunite, è le due cose insieme. Non è solo un colore o un sentimento. È un linguaggio.

Da quando ha scelto di dedicarsi al blu mi sembra che dipinga in maniera ancora più sottile e densa, che la sua pienezza abbia preso tutto.

C’è una sorta di pace. I blu si armonizzano con il gesto e la materia. Il colore mi guida; si spande e il mio lavoro si sviluppa di conseguenza. Con il blu supero i formati. Non raggiungo il cielo, ma una dimensione più vasta.

Spirituale?

C’è anche questo, sì. Ma parliamo sempre di pittura. È la pittura che domina, aiutata da ciò che abbiamo dentro. Una volta qualcuno mi ha detto: «Lei dipinge l’anima». La cosa mi colpì.

[…]