Intervista a Patrizia Cavalli

Le parole che suonano

di Lisa Ginzburg

(“l’Unità”, 3 giugno 2002)

“Non so se l’ho mai Capito veramente. Ho sempre scritto poesie, sin da bambina, ma come una specie di atto naturale, non accompagnato da nessuna consapevole ambizione. Poi a un certo punto della mia vita qualcuno di cui mi fidavo mi ha detto che ero poeta. E io ci ho creduto. In un certo senso sono stata obbligata a crederci (o forse a fingere di crederci), e per ragioni che non hanno niente a che fare con la poesia. Comunque m’imbarazza definirmi poeta, c’è qualcosa che non mi torna, preferisco dire che a volte scrivo poesie”.

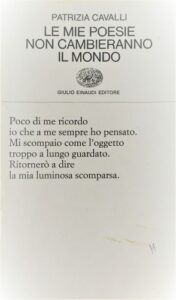

Le parole sono magiche, in qualche modo, allora. Siamo a colloquio con Patrizia Cavalli traduttrice di grandi opere (tra i tanti, La tempesta e Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare, L’anfitrione di Molière), soprattutto poeta. Ha pubblicato con Einaudi le raccolte di versi Le mie poesie non cambieranno il mondo, Il cielo Poesie e Sempre aperto teatro, la quale ha vinto il Premio Viareggio nel ’99.

Chi era questo qualcuno?

Elsa Morante.

Le ha dato da leggere le sue poesie?

No, non l’avrei mai fatto. Avevo visto subito gli eccessi del suo carattere. Come trattava certi sconsiderati aspiranti scrittori. Se le davano da leggere qualcosa che lei giudicava brutta o mediocre se ne sentiva insultata. Pur di dire la verità, Elsa era, disposta penino a troncare un’amicizia. E le sue delusioni erano terribili e definitive. Ma era anche generosissima. Dove riconosceva un valore, avrebbe fatto di tutto per difenderlo. In ogni caso, io tenevo troppo alla sua amicizia per correre certi rischi. Prima di conoscere Elsa ero piuttosto sola, frequentarla fu come passare dalla miseria alla ricchezza: non soltanto per l’orgoglio e il piacere di esserle amica – non era mai un piacere calmo, ma sempre teso e sonoro- ma anche per la meravigliosa sensazione di entrare in un mondo di amici e di abitudini tutto nuovo, e che a me pareva il meglio che avessi mai sperato. Ufficialmente io studiavo filosofia, ero giovane, intelligente e molto disponibile. Credevo che potesse bastare per esistere ai suoi occhi. E infatti all’inizio bastò. Ma un giorno, la frequentavo già da un anno, mentre dal ristorante La Campana ce ne andavamo in silenzio verso Piazza Navona, si ferma d’improvviso, si gira verso di me e quasi spingendomi contro il muro mi chiede: “Ma insomma tu, che fai?” E io: “Beh….scrivo poesie”. Fece un sorrisetto – non lo dimentico – un po’ divertito e un po’ crudele e disse: “Ah sì? E allora fammele leggere. Non per motivi letterari, sai, voglio solo vedere come sei fatta”.

Una specie di minaccia.

Il massimo della minaccia! Seguirono mesi di pena. Trovavo scuse per non andare a pranzo svicolavo, scappavo, sperando che col tempo la cosa venisse dimenticata. Ma ogni volta Elsa mi chiedeva: “E allora queste poesie?” “Eh, le sto ricopiando” rispondevo. Ma la verità è che non c’era quasi mente da ricopiare, perché le poesie che avevo mi sembravano inservibili: letterarie, imitative, inesistenti. Io, per me, avrei persino imbrogliato, ma pensare di imbrogliare Elsa era un’idea ridicola. E se scopriva che ero fatta male?

E come se l’è cavata?

Mi sono messa a scrivere nuove poesie, intanto cercavo di capire quali di quelle già scritte fossero o non fossero poesie, cosa era mio e cosa non lo era, dove era il vero e dove il falso. Fu il mio primo esercizio di consapevolezza. Mi misi in ascolto, come in preghiera, sì, fu un esercizio, in un certo senso, morale. Riuscii alla fine a consegnarle un gruppetto di poesie brevi (nella brevità c’erano meno rischi, davo il minimo di informazioni). Mi chiamò dopo neanche un’ora dicendomi: “Sono felice, Patrizia, sei una poeta”.

E dopo?

E dopo ero felice anch’io, e molto più di lei. Non tanto di essere poeta (di questo non si può essere né felici né infelici) quanto dei vantaggi che me ne sarebbero venuti. Sarei stata al sicuro nell’affetto e nella stima di Elsa e dei suoi amici, e già sentivo intorno a me un generale clima di accresciuta benevolenza. Si, tutti mi volevano più bene. E dunque mi conveniva essere poeta. Del suo giudizio mi fidavo, come potevo non fidarmi? Però avevo anche un po’ il sospetto o la paura che magari non fosse vero o quantomeno che potesse cambiare idea. Ma non stavo troppo a indagare, mi tenevo con vile prudenza alla superficie. Forse nasce da qui questa strana sensazione di imbarazzo, quasi di impostura che provo quando qualcuno fa le mie lodi. Credo che poi ho cercato di diventare quel che temevo di non essere.

Ma non avrà continuato a scrivere poesie solo per ottenere dei “vantaggi” affettivi?

Sa, io sono molto pratica e mai disinteressata, e per la Poesia come ente superiore non ho alcuna particolare devozione. Però è vero, quando scrivo non faccio calcoli, non mi chiedo a cosa serve e cosa mi darà. Lo faccio e basta. Ma dopo, queste poesie che ho scritto, cerco in qualche modo dì metterle a frutto.

La poesia secondo lei, da dove viene?

E’ una cosa molto misteriosa. Credo provenga da una certa area del cervello che sta a metà tra quella della musica e quella della parola. Perché suona. E’ una parola che suona. Ma in un modo tutto suo che non ha veramente a che fare con la musica, è un altro genere di sonorità. Io credo all’ispirazione, come a un’affezione biologica, una forma del patire, un essere esposti. Ma l’ispirazione da sola non basta alla poesia, bisogna saperla riconoscere e accoglierla.

Come si manifesta?

C’è qualcosa che percuote le mente e la commuove e forse la convince a sciogliersi, a uscire dalla sua compatta unità. E allora è come se la nostra sostanza si facesse volatile e staccandosi da quel che la tiene insieme esce dai propri margini per mischiarsi al mondo in uno spazio comune, perché anche il mondo si muove verso di noi: due empiti che s’incontrano a metà strada, né dentro né fuori, ma lì vicino o tutt’intorno, come un’aura. Ma nel vuoto che si crea per questo cedimento di sostanza resta scoperto un nucleo vibrante: lì stanno le parole, che bisogna andare a cogliere porgendo ascolto. E’ uno strano esercizio di attività passiva o forse di passività attiva. Perché intanto il giudizio procede nelle sue funzioni: sceglie, accetta, elimina. Ma lo fa in un modo così veloce, anche se frigido, da trasformarsi quasi in istinto. Con questo non penso certo di rivelare la formula operativa o gli ingredienti della poesia. E’ soltanto uno stato psico-fisico nel quale mi ritrovo abbastanza spesso, anche se non è sempre così. Certe poesie brevi, per esempio, sono lì già pronte, si sono formate a mia insaputa, arrivano tutte allegre cogliendomi di sorpresa, loro bussano e io apro, devo solo trascriverle. Senza nessuno sforzo.

Insomma non lavora mai.

Non mi piace lavorare, però lavoro anch’io. Correggo, sistemo, ricopio, traduco: questo è un lavoro. Ma per lo più riesco a lavorare solo se non me ne accorgo.

E’ utile la poesia?

In assoluto non lo so. A me serve per essere immortale. Non nel senso dei posteri, per carità. Ma a essere immortale lì per lì, mentre scrivo. Mi salva dal tempo, mi restituisce l’interezza, scorre la mia ansia. E poi, questo infine l’ho capito, è l’unica cosa che riesco a fare senza sofferenza.

E le condizioni necessarie per crearla?

Il silenzio senz’altro, l’ozio, l’immobilità. E anche un’attenzione disarmata, lo stupore, e un io precario.

Un io precario? Lo dice proprio lei, che parla sempre di sé?

E’ un malinteso. Non ho nessuna speciale predilezione per Patrizia Cavalli. Ai miei occhi non sono nient’altro che un oggetto di indagine che suscita in me sentimenti e considerazioni, come potrebbe farlo chiunque. La differenza è che avendomi giorno e notte tra i piedi, sono diventata di me conoscitrice esperta e forse mi sono un po’ affezionata. Tutto qua. Essendo umbra, fossi nata nel duecento sarei stata una famosa mistica.

Ha legami con l’Umbria? E con la sua infanzia?

Vado spesso in campagna dalle parti di Orvieto. A Todi, dove sono nata, non ci vado volentieri. L’infanzia non sta mai dov’era, si sposta. E’ più facile che io la ritrovi nel deserto dei Gobi che non nella piazza di Todi. Così è la memoria.

Com’è il suo rapporto col denaro?

Ottimo. Mi piace la sua effervescente versatilità. Ho concepito molte teorie sul denaro: la principale è che non bisogna mai aspettare tristemente la sua fine ma finirlo prima che finisca da solo, visto che comunque è destinato a finire. Insomma meglio una fine violenta che per estenuazione. Un’altra mia teoria, che è piuttosto un’osservazione pratica, è che i soldi vanno spesi con entusiasmo, quasi gettati con un gesto ampio e vigoroso che imprima gancio al loro movimento, in modo che, dopo aver fatto una bella corsa, tornino volentieri, e per di più irrobustiti, nelle mani di chi li ha saputi gettare così bene. Invece, se li tiri fuori con un gesto corto e costipato, quelli ti cascano quasi sui piedi e li restano inerti, tramortiti, per sempre. E non li rivedi più. Io comunque ho l’Angelo dei soldi: mi vuole molto bene e non sopporta di vedermi disperare per così poco. Così, quando finiscono, arriva l’Angelo che me li consegna a domicilio.

Lei gioca a carte…

Si, è tra le cose che preferisco. Non mi annoia mai. Il gioco ha tante virtù. Quella, per esempio, di poter sempre ricominciare. Anche se perdi, finché resti in gioco non hai mai davvero perso. Sei dentro un cerchio, nel tempo circolare. Mentre nella vita il tempo procede dritto, per quanto io faccia di tutto per rompere questa orrenda procedura. Giocando si può anche capire qual è la nostra relazione con la sorte, ovvero con quel movimento subitaneo della mente, quel concentrato massimo di tutte le facoltà che é l’intuito. L’amore, la poesia e il gioco, quando vanno per il verso giusto, un po’ si assomigliano, perché in loro il tempo si sospende, quasi si redime. Non c’è più la morte.

Ha paura?

Non ho paura di niente. No, non è vero, ho paura dell’aereo e ho paura di morire. Anche se aver paura della morte è davvero una cosa assurda. E’ sciocco, lo so, è ridicolo, ma non la sopporto. Mi viene in mente cosa diceva Elsa quando il suo gatto Caruso stava morendo: “Che robaccia! Che mostruosità! Ma non potevano inventare qualcos’altro?”. Mi fa un tale orrore che neanche riesco a piangere i miei morti. Forse per questo passo la vita in uno strano gioco, che è uccidere e resuscitare, uccidere e resuscitare. Ma non sempre mi riesce.