Troppo stretta, questa morte

di Ornella Tajani

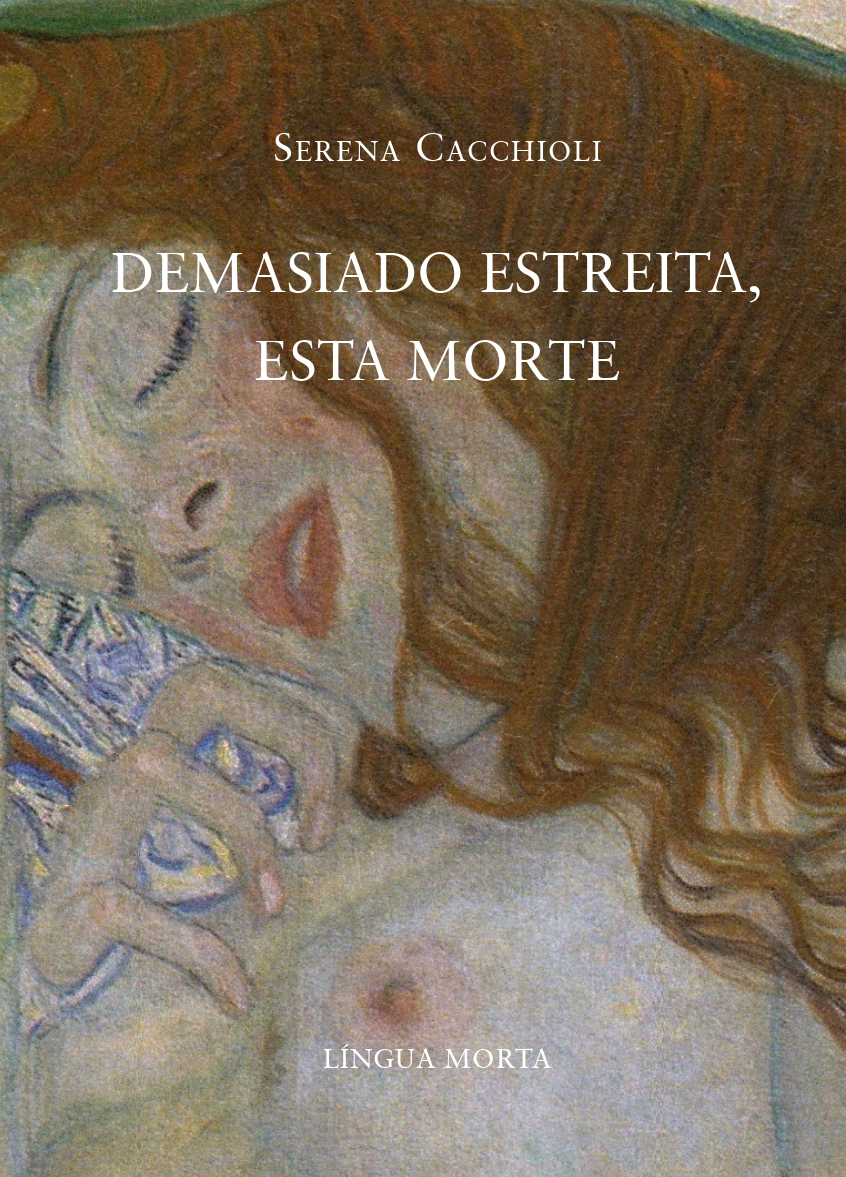

Troppo stretta, questa morte è il romanzo d’esordio di Serena Cacchioli che, seppur ancora inedito in italiano, è stato fin da ora pubblicato in portoghese per le edizioni Lingua Morta (Lisbona) nella traduzione di Sofia Andrade. Già nell’infanzia editoriale di questo libro c’è dunque una spaccatura, che ne è in fondo la figura strutturale: non solo perché la narrazione è divisa tra due paesi, e due città in particolare – Lisbona e Parma –, ma anche perché il punto focale del testo si situa fra due grandi temi, il lutto e il desiderio.

In Un destino di felicità, sorta di abbecedario rimbaldiano, Philippe Forest sceglieva il termine Deuil (lutto, appunto) per la lettera D, ossia quello che a suo avviso rappresentava il rovescio della medaglia del Désir. Riprendendo una definizione di Aragon, Forest spiegava che Deuil e Désir formavano il suo “Sistema Dd”, il suo sistema Dada. «Deuil è la parola che spezza la vita in due, stabilendo un prima e un dopo; ma è anche il vuoto, la mancanza strutturante che il desiderio cerca per tutta la vita di colmare», scrivevo nella recensione.

Anche il romanzo di Cacchioli sembra governato da un «sistema dada», alla cui origine sta il lutto materno: un vuoto, un enigma rimasto tale finché la narratrice non intraprende una sorta di indagine sulle tracce della madre, per ricostruirne la figura e il percorso, per recuperarne le tracce e i ricordi – indagine che necessariamente si rinfrange su chi narra, costringendo a interrogarsi e accompagnando nuove tappe della formazione. La ricerca di chi non c’è più diventa anche racconto di chi c’è, di chi parla; l’intento di ricomporre un ritratto porta a (ri)disegnare due figure femminili, figlia e madre.

Troppo stretta, questa morte, il cui titolo è ripreso da una frase che Alfio pronuncia in La storia di Morante, resta dunque più un racconto di formazione che un récit de filiation, come il critico Dominique Viart ha definito i testi in cui il protagonista è un ascendente di chi narra – o, al limite, è un racconto di filiazione in absentia, che dunque si presta a esercizi di immaginazione sulla cui legittimità s’interroga la stessa narratrice.

L’italiano di questo romanzo è ibridato dalla conoscenza e dall’esperienza di altre lingue, dalle quali ha assorbito molto, salvo poi distaccarsene e conservarne soltanto delle venature, che a tratti rilucono tra le righe; è una lingua intrisa di letteratura e poi lasciata essiccare a lungo, fino a raggiungere una pulizia e una potenza notevoli – il tutto incorniciato in una struttura in frammenti ben governati, quasi dei piccoli quadri autonomi.

Presento qui alcuni estratti del libro, con l’augurio di vederlo presto pubblicato anche in Italia.

__

2.

Rimasugli mentali di un viaggio in treno verso Cesinali con la nonna materna, la nonna Italia. Era sorridente e sferica, sferruzzava in carrozza e rispondeva con poche parole alle mie domande. Nel nostro vagone passavano varie persone, ma nessuna si fermava per tutta la durata del viaggio. La prima volta che la nonna aveva visto il mare, mi aveva raccontato, era stato dal finestrino di un treno. Aveva quarant’anni e pensava che fosse un campo di verze. A lei nessuno aveva mai detto che esistesse il mare. Andavamo, scorrendo sui binari, verso un posto dove lei era nata e cresciuta, dove avrei potuto immaginarla bambina come me. Il posto dove aveva messo al mondo i suoi figli, tra cui mia madre. Un posto che poi mi era sembrato solo un paesino incastonato fra le montagne, freddo anche in estate, devastato da ricordi di terremoti e tragedie. Un posto attraversato da continue processioni, feste di paese, pannocchie fritte, musica di chitarra e concertina. Non riuscivo a immaginarla lì. Mi raccontava che andava a piedi dal paese più piccolo fino a quello più grande, molti chilometri che allora io non sapevo concepire come distanza, tutti fatti con una cesta di verdure dell’orto sulla testa, sulla capa, da vendere al mercato. Una vita di avanti e indietro a piedi, senza conoscere nient’altro se non il suo orto, il paese più piccolo e il paese più grande. E la strada tortuosa e in salita che li univa. Tutta una vita racchiusa nel percorso tra un paese e l’altro. Io, la nonna, la sapevo immaginare solo dove l’avevo conosciuta: nel suo appartamento al quarto piano di via Abbeveratoia, con due stanze piccole piccole, dove il massimo del suo percorso era andare dal divano alla sedia e dalla sedia al divano, ricevendo in viso il riverbero azzurro della televisione che non guardava.

3.

L’ultima volta che sono tornata in Italia ho preso e portato con me alcuni oggetti che sono appartenuti a mia madre. Di tutti, il mio preferito è un maglione giallo opaco e sformato. Era un maglione che aveva passato anni da solo nell’armadio di casa, un po’ scostato da una pila di altri indumenti che le zie non avevano preso. Ha aspettato paziente il momento che io raggiungessi la grandezza giusta per riempirlo. Verso i quindici anni potevo già metterlo e forse ogni tanto lo provavo davanti allo specchio, ma ho cominciato a indossarlo veramente soltanto all’inizio dell’università. Lo usavo nelle sere d’estate quando fa caldo di giorno, ma fresco di sera. È un maglione di cotone, sembra pesante e invece è leggero, lascia passare tutta l’aria. Mi ero sorpresa a usarlo nelle occasioni che mi sembravano importanti. Lo portavo un pomeriggio sul lungomare di Livorno, a mo’ di portafortuna e poi lo portavo una sera, a Pisa, una volta che si doveva mettere un punto a una storia, oppure trovare il modo di continuare. La sera che invece si rovesciò, inavvertitamente, un bicchiere di vino rosso sul mio maglione. Irrecuperabile. La macchia si allargò arrestando il dialogo all’improvviso. Noi, sotto ai portici di Piazza Vettovaglie, in bilico sulle sedie d’acciaio, con lo stuzzicadenti a metà tra la bocca e l’oliva, le tartine sparse sul tavolo e i dialoghi interrotti. Quando ci scongelammo, sentii una voce che diceva te lo lavo, te lo recupero, lascialo a me, non preoccuparti. Sapeva quanto fosse importante. Ma ci stavamo lasciando, quella sera. Non potevo di certo dare in affidamento il maglione così. Ma sì invece, che c’entra, te lo lavo, te lo pulisco, poi te lo restituisco. Ma no, invece, e se non ci rivediamo mai più? Ma non dire sciocchezze, le so togliere le macchie di vino, te lo riporto in settimana. Lo tenni con la macchia e in settimana non ci rivedemmo. Io non le sapevo togliere le macchie di vino. E ogni volta che lo guardo, quel maglione sbiadito, mi ricordo di quella sera dolorosa, l’inizio di un’incrinatura definitiva. Da quel giorno in poi ho iniziato a metterlo solo ogni tanto, solo in casa. Mi ci sdraio dentro, mi ci dimentico di me. Ho una foto della mamma con quel maglione. Siamo io e lei contro un parapetto, abbiamo il vento nei capelli, io sono piccola, con il caschetto scompigliato, forse non so nemmeno ancora scrivere e ci teniamo per mano. Lei ha i capelli corti, un po’ mossi, non so dov’eravamo, né che anno fosse. Dopotutto la geografia non conta e l’anno nemmeno. Quello che conta è la testimonianza di quella calma atemporale, di quel maglione nel vento ancora senza macchie, e della mia mano nella sua mano, piccola com’ero.

4.

Ma provo sempre una certa difficoltà anche solo a scrivere o dire la parola madre o mamma. Difatti non la dico mai, neanche quando mi devo riferire a quella delle mie amiche. Cerco sempre il nome proprio della persona o un altro modo per chiamarla. Quella parola ha, nella sua facilità linguistica, qualcosa di arcaico e di morbido che mi turba. Mi ha sempre messo in imbarazzo la naturalezza con cui sta sempre sulla bocca di tutti, anche abbreviata o vezzeggiata: ma’, mami, memi. Mi chiedo come far fronte a questa parola. Mi chiedo se non sia il caso di riafferrare qualche filo, anche solo linguistico, rimasto spezzato da qualche parte nel tempo, e riannodarlo a me. Ho sempre fatto poche domande in casa e, ogni volta che chiedevo qualcosa, mi sembrava di dover sollevare una pietra enorme che richiedesse delicatezza e destrezza nel maneggiarla, oltre a una gran fatica. Non sapevo mai cosa avrei trovato sotto quella pietra. A volte polvere, a volte ricordi, spesso lacrime, a volte, invece, niente. E quel niente ha riempito tutto il tempo dell’infanzia, dell’adolescenza, fino all’oggi. Un vuoto di memoria dopo l’altro, ognuno pieno di niente. Un tentativo dopo l’altro di sollevare la pietra senza trovarci sotto granché. Non per assenza di informazioni, né per un qualche tabù. Non per estrema delicatezza, né per morbosità. Non per mancanza di domande, né per mancanza di risposte. Soltanto che veniva più facile non parlarne più. Abbiamo iniziato tutti a fare altre cose. Ognuno si è infilato nella propria vita portandosi dentro di sé un lutto segreto. Io ero piccola, con poco criterio di me stessa e non so dove avessi deciso di nascondere la tristezza. La vita poi si è sempre sovrapposta ai vuoti come la carta da schizzi nei disegni degli architetti. O dei geometri. Credo di avere iniziato, a un certo punto, la mia scoperta del mondo e di aver creduto di dimenticare il resto. Prendevo aerei, andavo a concerti, mi affacciavo su persone sconosciute, m’infilavo in posti ignoti. Cambiavo città, mi tagliavo i capelli. Mi facevo infrangere il cuore e infrangevo cuori io stessa. Ma forse certe sofferenze che pativo da lontano erano legate a quei vuoti.

8.

Lisbona è facile da controllare. La vivo ormai da molti anni. Ci sono arrivata per studiare e poi per viverci dentro. La vedo dall’alto ogni volta che la sorvolo, in aereo. Si snoda e si attorciglia su edifici grossi e pericolanti, si apre su piccole rotonde, ospedali e biblioteche come blocchi di cemento in mezzo al traffico. A volte si arriva volando da Sud e si assale la città dal fiume, dal ponte rosso, dalla riva brulicante di persone. A volte, invece, si arriva da Nord o Nordest e si attraversa l’aria delle periferie sfilacciate, si vola così basso che si possono vedere le persone alle finestre, i cortili con le sedie fuori, i terrazzi con i panni stesi. In lontananza il ponte Vasco da Gama sembra un sottile filo di gomma da masticare che si allunga da una riva all’altra, da un labbro all’altro. Lisbona è tutta lì, chiusa tra la periferia e il fiume. E si sviluppa in altezza, sulle colline. […]

Parma, riesco a vederla solo riflessa nelle pozzanghere delle piazzette dell’Oltretorrente. La vedo sporchina, nebbiosa, piena di fumi. Ma all’inizio dell’autunno, con la luce rosata del pomeriggio, dà il meglio di sé. Ha le polveri sottili, le targhe alterne, i capannoni e le fabbriche affacciate sulle strade di provincia. Emana sentimenti sottili. Impossibile da abbracciare, si può solo osservare dal suo stesso ventre. È come una palla di vetro con dentro la neve finta in cui la torre Eiffel, immobile e spaurita, sono io. Non mi ricordo i nomi delle sue vie, dei suoi ponti, non mi ricordo i numeri e i percorsi dei suoi autobus. Non mi ricordo quasi mai quasi niente di lei. Ogni volta che ci torno, gli amici mi danno appuntamento nei loro luoghi che io non so più riconoscere e non so mai come arrivarci. La mia città mi dà le vertigini, non mi appartiene e sono dentro di lei. Io non le appartengo e lei è dentro di me.

10.

Siamo a bordo di una bicicletta bordeaux con le ruote sottili. Io sgambetto seduta sulla canna, ho sette o otto anni; il babbo pedala fischiettando, ne ha trentasei o trentasette. Siamo rimasti soli, noi due, ma non siamo preoccupati. Solo tristi. In estate, alla sera, andiamo sempre al Parco Ducale, in giardino, diciamo tra noi. Ci sediamo ai tavolini del chiosco e lui chiede un gin-fizz. I camerieri sembrano appena sbarcati da un’altra epoca. Sono tutti uguali con le loro camicie bianche e scuotono i muscoli per shakerare i cocktail. Sono sempre molto gentili con me, mi trattano come se fossi una signora. E il mio accompagnatore ride. In giro c’è solo gente del quartiere che arriva in ciabatte, mangia un gelato e se ne va. La formalità dei camerieri fra i tavoli sembra fuori luogo. Io prendo una granita al tamarindo e stiamo lì ad aspettare che la sera ci rinfreschi le gambe allungate sotto il tavolo, con il naso sull’odore del limone che friccica dentro al gin-fizz del papà.

13.

Poi, certo, c’è la questione dell’archivio e dell’archiviare. Cosa teniamo e cosa buttiamo di noi stessi? Dei nostri rapporti con gli altri? Di lei non mi è rimasto niente di scritto. Solo uno scontrino, trovato per caso in un cassetto qualche anno fa, sepolto da altri oggetti inermi. Il dorso dello scontrino dice «oggi è una giornata così così». E poi dice «Giuliana» varie volte, con grafie diverse e alcuni scarabocchi, come di chi prova una penna nuova e non sa cosa scrivere. Quel giorno era una giornata così così. Di tutte le quattordicimilanovecentosessantacinque giornate che ha vissuto, nei suoi quarantun anni di vita, è rimasto solo questo scontrino spiegazzato testimone di una giornata così così. Forse dà testimonianza di quello che sono la maggior parte delle nostre giornate. Senza grandi sconvolgimenti, senza grandi drammi, senza grandi esuberanze. Senza nulla da registrare per i posteri. Una distesa languida di calma o di noia con qualche pensiero che deraglia sulle impossibilità del presente, qualche sguardo al paesaggio che ci circonda.