Oh my bike! Ruote, caucciù e colonie

di Jamila Mascat

(Tim & Puma Mimi, Oh My Bike, 2019)

Nonna Anna avrebbe detto “sempre meglio che una disgrazia”. Lo ripeteva con nonchalance ogni volta che – e, spesso, per quel che mi sembra di poter ricordare – perdeva un documento, un portafoglio, una chiave di casa. Perfino dopo uno scippo che nel 1985 le era costato trecento o quattrocentomila lire. Da piccola non riuscivo a immaginare una disgrazia senza contemplare la fine del mondo, perché tutto il resto apparteneva alla categoria del sempre meglio. Crescendo, però, ho imparato che anche il dispiacere vuole la sua parte, discretamente e senza clamore. A volte le cose semplicemente dispiacciono. Come la settimana scorsa che mi hanno rubato la bicicletta. Ho reimparato ad andare in bicicletta a 42 anni, dopo 30 anni di astinenza, senza aver mai coltivato alcun feticismo delle due ruote, senza aver mai partecipato a una Critical Mass, senza aver mai nutrito un grammo di ammirazione per i ciclisti vestiti da ciclisti che affannati in fila indiana arrancano sulle strade provinciali la domenica mattina presto, i fanatici del vélib parigino, gli irriducibili che si lanciano nel traffico maleodorante di Roma con o senza casco, gli inossidabili impermeabili che sfidano la pioggia battente di Amsterdam. Al culmine dell’orrore i sellini: stretti, squadrati, appuntiti, rigidi, ridicoli anche se ergonomici, per cui ho sempre provato un’inspiegabile repulsione. Poi sotto la pioggia di Amsterdam, che non è sempre così battente come la credevo, ci sono finita anch’io e sono stata catapultata in un universo della mobilità fino ad allora sconosciuto, ad andamento lento ma non troppo, alternando omafietsen (le bici della nonna, che frenano retropedalando) e bakfietsen (le bici cargo su cui si caricano bambini, cani o oggetti di grandi dimensioni).

(Shadi Ghadirian, Qajar #6, 1998)

La scoperta della bicicletta è stata un’iniziazione alla settima dimensione dei trasporti terrestri. Perché la velocità e la visuale in bici non hanno nulla a che vedere con quello che offrono piedi, treni, auto, tram, bus, quad e motorini. Pedalare è panta rei. Un pezzo pubblicato sul San Francisco Chronicle il 25 gennaio del 1879 – San Francisco a fine Ottocento è l’avanguardia ciclistica degli Stati Uniti – e intitolato “The Winged Heel” (Il tallone alato) rende omaggio a “l’euforia della bicicletta” celebrando “un’estasi di trionfo sull’inerzia, la gravitazione e gli altri pigri vincoli che ci trattengono”. In bici, conclude, “You are traveling! Not being traveled!”

(San Francisco, 1870).

(San Francisco, 1870).

Così, l’euforia della bicicletta ha riattivato anche in me quel residuo di ostinazione infantile, a dispetto dell’età, che di fronte al non sapere rivendica ossessivamente il diritto di capire tutto, l’utile e l’inessenziale – Come si raddrizza un manubrio storto? Come si allacciano i catarifrangenti ai pantaloni? Come decorare a festa i raggi delle ruote, ma soprattutto perché? – fino ad essere risospinta alla domanda sulle origini – ma chi ha inventato la bicicletta? – per rimbalzare sugli orrori estrattivi del caucciù.

Come nel caso di tante invenzioni, perfezionate nel corso dei secoli, anche la bicicletta è il frutto di un general intellect che si è dispiegato lungo circa un secolo per arrivare a produrre un dispositivo su due ruote che somiglia alle bici che conosciamo. In questa staffetta di eureka si susseguono il velocipede (o draisina), ideato nel 1817 dall’aristocratico tedesco Karl Drais, la Treadle bycicle (1839) a pedali, ma senza catena, costruita dal fabbro scozzese Kirkpatrick Macmillan, la Michaudine di Pierre e Ernest Michaud (1869) che sposta i pedali in avanti, sulla ruota anteriore, quest’ultima in crescita esponenziale fino ad arrivare al Grand bi che sfoggia 150 cm di diametro (1870). E ancora la prima bici con catena (1880), fabbricata dal londinese Harry Lawson, e infine la Hirondelle (1900) – la bici dei poliziotti francesi il cui nome deriva proprio dall’aspetto dei ciclisti che indossavano un mantello nero e si aggiravano con ali di rondine – la cui sagoma già ricorda da vicino la silhouette di una bicicletta dei nostri giorni. Senza addentrarsi nei meandri delle catene, degli ingranaggi e dei freni, di cui l’evoluzione meccanica rimane per me incomprensibile, non si può parlare di bici senza inciampare nel mistero delle ruote e dei materiali di fabbricazione di questi cerchi magici, e poi la fattura, la consistenza, la resistenza, la resilienza. E come per incanto le ruote delle biciclette dischiudono il sipario sugli imperi coloniali.

È soltanto alla fine del 1800 che la gomma diventa un ingrediente fondamentale per la costruzione delle biciclette, mentre fino ad allora circolavano soltanto ruote rigide e non ammortizzate, di legno e metallo Nel 1888 sembra che il chirurgo veterinario scozzese John Boyd Dunlop, osservando il figlio pedalare con fatica in sella ad un triciclo su un pavimento accidentato, si sia posto il problema di come fare per ridurre i contraccolpi. Allora avvolge le ruote con strisce di gomma incollate e gonfiate con una pompa meccanica creando la prima rudimentale camera d’aria della storia. Nasce così il pneumatico, e nasce nel 1890 la Dunlop Rubber che brevetta e commercializza con successo le ruote di gomma. Édouard Michelin l’anno successivo perfeziona l’invenzione di Dunlop e costruisce il pneumatico smontabile, facile e rapido da riparare, con cui Charles Terront nel 1891 vince la corsa ciclistica Paris-Brest-Paris. Inizia così l’età dell’oro della bicicletta che realizza il sogno di libertà di chi non può permettersi le carrozze (né le neonate automobili) e delle donne della buona società.

Nel 1895 si contano 7 milioni di biciclette in tutto il mondo. Dunlop, Michelin, Good Year, Continental, Pirelli fanno impennare la domanda di caucciù per fabbricare pneumatici di gomma. La gomma non è una novità assoluta, già intorno alla meta dell’Ottocento viene utilizzata nelle ferrovie o nell’industria militare per produrre scarpe, stivali, protezioni per baionette, teli, borracce, bottoni, e anche protesi ricostruttive. Soltanto l’invenzione del pneumatico e il boom del ciclismo, però, inaugurano la corsa al caucciù. La gomma sintetica fa la sua comparsa solo dopo la prima guerra mondiale; fino ad allora viene ricavata dal lattice prodotto dagli alberi della gomma (l’Hevea bresiliensis o siringueira) in Amazzonia e dalle viti selvatiche (Landolphia) del Congo. La giungla congolese e la foresta amazzonica (e solo successivamente le piantagioni del Sud-est asiatico) saranno per un quarto di secolo circa i luoghi di estrazione del caucciù per excellence. Così, mentre l’Europa e l’America del Nord si godono la libertà delle due ruote, sotto l’Equatore milioni di individui vengono condannati dalla gomma ai lavori forzati.

Nel 1895 si contano 7 milioni di biciclette in tutto il mondo. Dunlop, Michelin, Good Year, Continental, Pirelli fanno impennare la domanda di caucciù per fabbricare pneumatici di gomma. La gomma non è una novità assoluta, già intorno alla meta dell’Ottocento viene utilizzata nelle ferrovie o nell’industria militare per produrre scarpe, stivali, protezioni per baionette, teli, borracce, bottoni, e anche protesi ricostruttive. Soltanto l’invenzione del pneumatico e il boom del ciclismo, però, inaugurano la corsa al caucciù. La gomma sintetica fa la sua comparsa solo dopo la prima guerra mondiale; fino ad allora viene ricavata dal lattice prodotto dagli alberi della gomma (l’Hevea bresiliensis o siringueira) in Amazzonia e dalle viti selvatiche (Landolphia) del Congo. La giungla congolese e la foresta amazzonica (e solo successivamente le piantagioni del Sud-est asiatico) saranno per un quarto di secolo circa i luoghi di estrazione del caucciù per excellence. Così, mentre l’Europa e l’America del Nord si godono la libertà delle due ruote, sotto l’Equatore milioni di individui vengono condannati dalla gomma ai lavori forzati.

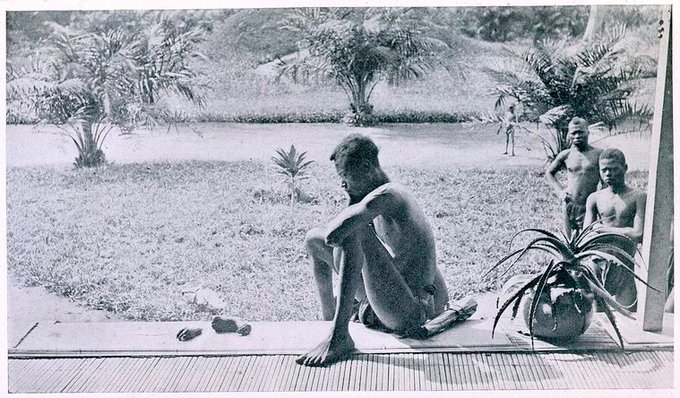

In The Thief at the End of the World: Rubber, Power, and the Seeds of Empire (2008), lo storico Joe Jackson racconta che la popolazione dello Stato Libero del Congo, in realtà proprietà privata del re del Belgio Leopoldo II dal 1885 (Conferenza di Berlino) fino al 1908, passò da 25 milioni a 10 milioni, sacrificando 15 milioni di morti sull’altare del caucciù. Un simile destino toccò in sorte alle popolazioni indigene del Putumayo tra il Perù e la Colombia. Leopoldo II non mise mai i piedi in Congo, amministrando a distanza i proventi del caucciù prodotti dalla Anglo-Belgian India Rubber Company, rifondata con capitale unicamente belga nel 1898 come ABIR Congo Company. A vegliare sui dannati del caucciù furono predisposte le milizie della Force Publique, truppe di mercenari, volontari ed ex ufficiali degli eserciti europei (belgi, italiani, danesi, svedesi, norvegesi) amanti dell’avventura, del sangue e delle punizioni corporali.

Alice Seeley Harris, missionaria inglese in Congo considerata come l’iniziatrice di una delle prime campagne internazionali per i diritti umani, raccoglierà centinaia di foto con la sua Kodak, documentando per la prima volta gli orrori delle mutilazioni inflitte quotidianamente alla popolazione congolese per sostenere il ritmo della produzione della gomma. All’inizio del 1906, Alice Harris e suo marito John viaggiano negli Stati Uniti proiettando in 49 città, con il supporto delle lanterne magiche in voga all’epoca, le immagini scattate da lei. Alcuni di questi scatti, quello stesso anno, saranno pubblicati dal quotidiano New York American durante una settimana.

Nel King’s Leopold Soliloquy (1905) Mark Twain aveva indirettamente reso omaggio alla fotografia militante di Harris per bocca del re Leopoldo che, nel corso di un’oscena apologia di se stesso, agita lo spauracchio dei missionari – “They travel and travel, they spy and spy!”- e della macchina fotografica – “Then that trivial little Kodak, that a child can carry in its pocket, gets up, never uttering a word, and knocks them dumb”.

Nsala, di Wala, nel distretto di Nsongo a sud di Kinshasa, fissa la mano e il piede di sua figlia Boali, amputati. 14 maggio 1904 (Alice Seeley Harris).

I commenti a questo post sono chiusi

Mentre leggevo le prime righe pensavo “che pezzo delizioso”, mentre leggevo le ultime “che civiltà omicida”, che implicazioni per ciò che siamo adesso. Grazie Jamila Mascat.