Cartoline dal Sud: scrivere l’abbandono

di Valeria Nicoletti

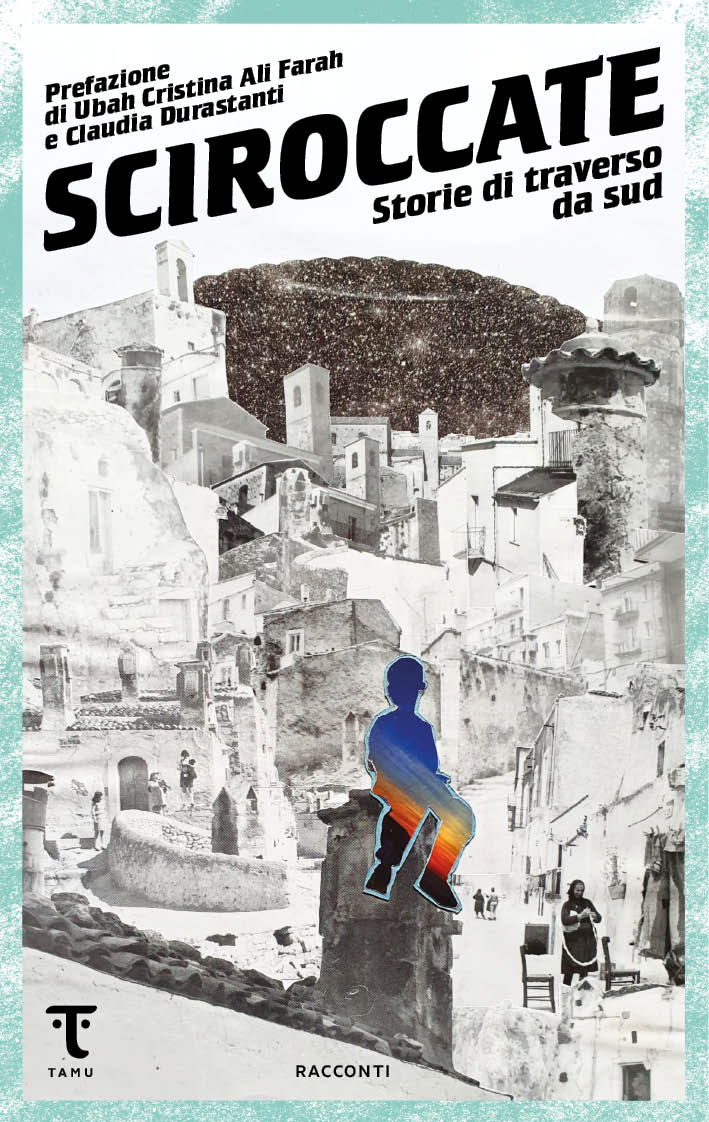

Spira il vento in queste pagine, quello che trasforma, che allontana, ma anche quello che riporta con sé profumi, suoni e memorie di quanto ci si lascia alle spalle. Sono storie “sciroccate”, quindi, in tutti i sensi, quelle che compongono la pregevole raccolta edita da Tamu, dove si radunano dieci penne, una diversissima dall’altra, che tuttavia condividono quel sentirsi scisse, a metà, un po’ tradite e un po’ traditrici della terra che le ha generate.

Nata dal laboratorio di scrittura curato da Ubah Cristina Ali Farah e Claudia Durastanti, che ne firmano anche la prefazione, questa antologia raccoglie storie di separazioni, di migrazioni, interne o internazionali, dove la differenza tra le due è dura da decifrare, narrate da una prospettiva contemporanea e inedita, grazie anche all’età degli autori, tutti tra i venti e i trent’anni, tutti a loro modo sperimentatori di nuove tendenze, forme ma anche contenuti della letteratura attuale. Storie sgualcite da lunghi viaggi e segnate da strappi, da tagli con quel cordone ombelicale che è spesso rappresentato dalla figura della madre, o ancor più, in molti casi, della nonna, dove riaffiora una malcelata ambiguità verso quel sentimento di appartenenza, a tratti ricercato, quasi sempre fuggito.

Memorie che, per scriverle, necessitano il ricorso a una lingua sepolta, abbandonata, a rinominare cose di cui, nel tempo, sembra essere sfuggito il nome. Riemerge allora un idioma sparito, a tratti anche anarchico, con parole materiche, corporee, intime, sgrammaticate sì ma subito riconoscibili nel loro senso più autentico. Ed ecco che, sullo sfondo di paesi appoggiati alla terra “come un neonato sul corpo della madre”, si consumano tragedie che feriscono a morte, nel senso in cui La Capria si faceva mortalmente colpire da quell’indolenza tutta meridionale, perché la terra, quella che si abbandona, è sempre al Sud, che sia quello italiano o quello di altre aree del mondo. Si ritorna e si riallena il corpo a misurarsi con raffiche di vento, cariche d’umidità e temperature dimenticate, ma anche ad affrontare chi, dal paese, se n’è andato pur essendovi rimasto. Un dolorosissimo ritorno al passato, oppure un curioso e originale immaginare un futuro in cui la “grande migrazione al Nord” si sia finalmente compiuta e il mezzogiorno, dopo essere stato discarica e terra dei fuochi, sia stato tramutato in un labirinto di radici, cunicoli sotterranei e rizomi, popolato solo da pochissimi sopravvissuti.

La scrittura diventa allora strumento per cimentarsi e trovare il coraggio di sfidare narrazioni stereotipate su uno strettissimo Sud da cartolina, rigettare finalmente quello scorfano di morantiana memoria, ma anche un modo per ritrovarsi, per rimettersi insieme, per accettare finalmente il fatto di essere tramontana e scirocco insieme, di sbraitare “contro la mia terra perché non mi riguarda più” ma anche di parlarle “sottovoce perché è l’unico posto a cui assomiglio e l’unico a cui so assomigliare”. Sono storie, queste, di chiusura del cerchio, ma anche, come dice Claudia Durastanti, di “schiusura”, dove il guscio finalmente si rompe.

Storie che “terminano esattamente quando devono iniziare”, come scrive una delle autrici, per lasciare al respiro altro tempo e altro spazio e continuare la ricerca. Per fare, di questa antologia, una compassionevole ed eterogenea “opera aperta” che il lettore, anch’egli, come tutti, sicuramente segnato dalle sue migrazioni, potrà completare.

AA.VV., Sciroccate, Tamu edizioni, 2023, 212 pagine, 16 euro.