Pesche e mandarini

di Isabella Ballarini

Là in fondo, sotto quella tettoia, c’era un chiosco che vendeva pesche e mandarini.

Non insieme, ovvio: pesche d’estate, mandarini d’inverno.

Se ne stava là da così tanto tempo, dannato cumulo d’immondizia, che nessuno ricordava più quando fosse apparso per la prima volta: un secolo fa? Di più?

Difficile dirlo: il chiosco non parlava. Chiunque gli passasse davanti percepiva il peso del suo silenzio e basta. Non aveva rabbia: accettava anche la più brutta delle cose senza fiatare, stupido banchetto di legno e segatura, con la bilancia piena di ruggine, la frutta posata sul piano. Lo si poteva ignorare, maledire. Non reagiva, non fiatava e il tempo gli passava accanto senza colpirlo.

Da bambino lo fissavo con curiosità. Mi voltavo verso il banco e piegavo le labbra: il piano era scrostato, le assi parevano marce. La frutta dava l’idea di essere andata a male.

A me non interessavano le pesche. E neanche i mandarini.

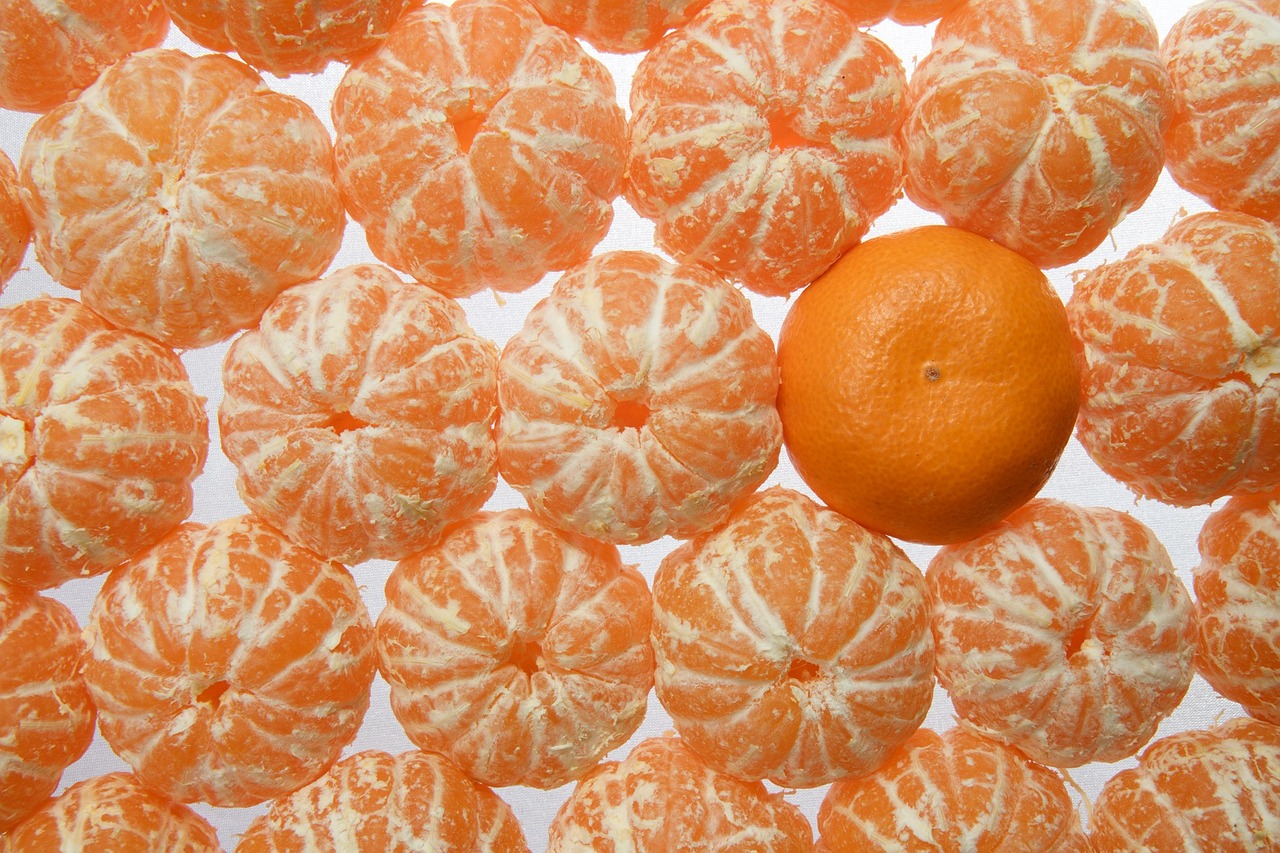

Non potevano competere con gelati, merendine e gomme da masticare. Pesche. Piramidi di pesche: troppo mature, troppo acerbe, piccole come una noce. Ricoperte di peli, schiacciate sul banco. Sulla buccia, i colpi della grandine. E mandarini: bitorzoluti, pieni di succo e ossa da sputare. L’odore intenso penetrava ogni pietra. Molti ricordano soprattutto quello. L’odore. Si incollava ai cappotti e non se ne andava più. Lo si portava via coi vestiti, con le scarpe, fin dentro le case.

Anch’io ho memoria di quel profumo. Era così forte che nemmeno i gas di scarico lo coprivano: io sgommavo con lo scooter e l’odore era là, nell’aria, nelle narici. Impennavo, per far vedere al chiosco quant’era bello avere sedici anni. E il chiosco nulla, immobile, ogni giorno più vizzo.

Sembrava guardarmi, però. Il giorno in cui iniziai a fumare, lo feci davanti al chiosco. Soffiai il fumo sulla frutta piena di vermi e scoppiai a ridere. Credi di farmi paura? dissi.

Sorgevano case belle, là intorno. Grattacieli, ville. Il chiosco se ne stava immobile nello stesso posto di sempre, ingoiato dal cemento. Io ero di fretta, gli occhi fissi sull’orologio.

Il chiosco camminava al mio fianco. Era là, il giorno del mio matrimonio. Avvolto nel silenzio, incastrato nel solito angolo. Attraversava il tempo senza che mi accorgessi della sua presenza.

Quando nacque mio figlio, era con me. Fermo, traslucido. Si nascondeva nelle piccole cose: nelle spaccature del muro, nelle venature del legno. Sembrava appartenere a un tempo che non era il mio.

Eppure era costante nella mia vita. Quando fondai la ditta, era là. Vide le mie speranze e le mie illusioni. Era accanto a me nei momenti felici, durante il buio. Quando litigai per strada con mia moglie, c’era. Muto e slavato, zitto. Con i palazzi che lo ingoiavano, che non gli lasciavano nemmeno una falce di luce. Mi vide passeggiare con l’altra. Fermo, con la sua frutta terribile sul piano. Cosa pensava, in quel momento sospeso? Non l’avrei saputo. Il chiosco non parlava. Restava immobile, a osservare in silenzio la mia vita. E il tempo passava e lui non si muoveva. Quando firmai le carte di divorzio, c’era. Lacrime e paura e dubbi: lui era con me. Vide il mio successo, la mia crescita infinita. Mi guardò licenziare brava gente, col cuore pieno di fango. Non c’era biasimo, nelle sue vecchie assi. Solo silenzio e frutta ammassata sul banco. Era accanto a me, quando mi innamorai di Lei. Giovane, bella. Ti lascerà, sembrava dire. Io lo guardavo marcire come tutte le cose vecchie. Lo ignoravo, sperando che un giorno il suo sguardo si posasse da un’altra parte. Ma il chiosco non se ne andava: legno scheggiato; pesche e mandarini a cataste, pieni di mistero. Quando sposai Lei, era con me. Piccolo. Vecchio. Sembrava restringersi, tanto era minuscolo. Il giorno in cui mi sentii male, c’era. Ulcera, si disse. Stress che mi perforava lo stomaco. Sputavo sangue e il chiosco era al mio fianco. Cosa vedeva, nel cuore reso duro dagli anni? Soddisfazione? Rimpianto? Impossibile saperlo. Il chiosco non giudicava. Lasciava che ogni cosa attraversasse la mia anima senza fare nulla. Mio figlio smise di cercarmi e lui c’era. Lei se ne andò e lui era là. Brutale. Eterno. Era nato per morire e non moriva. La sua lurida bontà usciva dalle assi. Sanguinava miele. E la ditta perdeva clienti e io non respiravo più. E il chiosco mi guardava. Pura indifferenza fatta di legno e spirito. Non mi dava nemmeno la soddisfazione dell’odio. Se almeno mi avesse detestato, avrei avuto un nemico da combattere. Invece il chiosco mi lasciava da solo davanti all’abisso.

Muori, dissi un giorno, sottovoce. Il chiosco non rispose.

E arrivò il tempo della fine. C’era il sole, quello strano pomeriggio. Lo ricordo a malapena, come se nella testa avessi la memoria di qualcun altro. Camminavo male, appoggiavo di continuo una mano contro il muro. Si sente bene? chiese qualcuno. Feci cenno di non preoccuparsi per me.

Andai verso il bar: i tavolini all’aperto erano pieni di gente. Io mi feci largo tra cappuccini e caffè, muovendomi come il vecchio che mi rifiutavo di essere. Tutti mi guardavano con curiosità: tremavo parecchio, le mani facevano fatica a stare ferme. Raggiunsi un tavolo, afferrai una sedia.

C’era un ronzio potente, nella mia testa, come se il cranio fosse pieno di mosche.

Mi avvicinai al chiosco barcollando sui piedi stanchi. Nessuno provò a fermarmi: tutti mi osservavano da lontano, immobili come pezzi di pietra. Io alzai la sedia fin sopra la testa.

Eppure sarebbe bastata una parola, una sola parola. Avevo bisogno che il chiosco mi parlasse.

Lui non fece nulla. Non aveva paura di morire, maledetto. Aveva vissuto abbastanza, aveva visto abbastanza. E ora sembrava ridere, tanto era pieno di silenzio e frutta.

Colpii il banco con la sedia. Le pesche volarono in aria. I mandarini rotolarono giù. Che stagione era? Pesche e mandarini insieme non si erano mai visti. Colpii. Frutta per terra, sul marciapiede, fin dentro il canale di scolo. Spaccai le vecchie assi: cedettero come ossa stanche. La tenda si strappò in più punti: i brandelli volarono nel vento caldo. Si fermi, gridarono in molti. Io colpivo. Ancora. E ancora. Legno, schegge, frutta. Tutto per aria, tutto in frantumi. Basta, sentii gridare.

Delle mani bloccarono il mio braccio: in molti intervennero per fermarmi. Mi tolsero la sedia dalle mani. Mi costrinsero ad allontanarmi. È malato, sentii dire, è matto. Mi lasciai guidare verso uno sgabello, docile come non ero mai stato. Si sieda, dissero.

Qualcuno mi portò un bicchiere d’acqua. Qualcun altro chiamò le forze dell’ordine.

Io rimasi lì, con le le labbra aperte. E con uno squarcio giù, fin nel fondo dell’anima.