RAFFAELLA FERRÉ inutili fuochi

[La voce di Raffaella Ferré viene da Sud, ma non ci affligge con alcuna nonna mitica, archetipica&prefica, trascura madri sciamane dedite ai rituali ctoni del Sud magico di De Martino, con annessa pizzica&taranta, evita il folklore sugli uomini d’onore, ci esime anche da morti che parlano, emigranti oleografici, infanzie sgarrupate fra i vicoli, non lamenta nostalgica un passato idealizzato di civiltà contadine virate seppia, non si compiace in epiche amicali di province ulteriori depresse, bensì ci racconta dei vivi e del presente: il present continuous, il participio presente del divenire di un’unica giornata, della sua scansione oraria, di personaggi legati da un ventaglio di complessi rapporti. Colori elettrici e sapori acidi. Il romanzo si svolge in un luogo, che si potrebbe definire con l’abusato termine di non luogo, un residence di vacanze, dove i rituali dovrebbero essere quelli del divertimento, del disimpegno a tempo determinato dei giorni di ferie, ma invece racconta del consumo di mare e rapporti, dell’accendersi, inutile, di fuochi e di illusioni di fuga da se stessi. Ogni personaggio, dalla scrittura e nella scrittura, è svelato in un flusso densissimo di parole, coscienza e autocoscienza, che mette a nudo motivazioni profonde, traumi, incertezze, desideri inconfessabili, visioni scomposte di uno stesso evento, che, visto da prospettive soggettive e opposte, compone una grande differenza, un grande, inconsapevole, straniamento reciproco. La scrittura ricca nel lessico, nelle similitudini ironiche, nell’introspezione dei caratteri, con oggettività chirurgica impedisce un’immedesimazione empatica nei singoli personaggi, estendendola a tutto l’intersecarsi delle loro vicende. Le singole voci, a tratti in prima persona, a tratti in terza, a tratti nella descrizione delle altre voci, raggiungono una spietata e disperata visione dell’insieme corale. Ogni fotogramma, visto da angolature diverse, non lascia scampo a facili assoluzioni. (o.p.)]

Raffaella Ferré

da inutili fuochi

⇨ 66THAND2ND [2012]

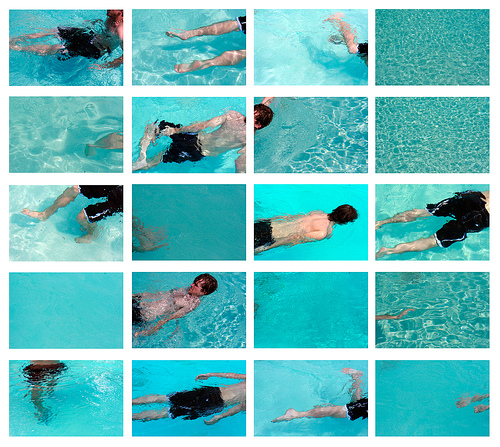

_________________________________________________________DAVID HOCKNEY Swimming Pool [Polaroid collage]

ORE 15.00

ORE 15.00

LIA

Mettiamola così: il sentiero taglia la pineta in due perfette metà di verde incenerito e in questo niente la immagino camminare. Mentalmente le disegno le cuffiette alle orecchie, i piedi scalzi e sudici di chi non è abituato ad avere paura di cartacce siringhe cicche di sigaretta. Non è abituata ad avere paura di qualcosa in generale, la ragazzina. Da qualche parte nella testa leggera, negli angoli di una terra non ancora raggiunta dalla consapevolezza, c’è una regione antartica mai toccata dal sole che sa. Potrei pensare a pinguini che si muovono lenti tra verità ghiacciate come cadaveri, il pack si crepa sotto i loro passetti ravvicinati, alle sue orecchie sussurrano che ci sarà il tempo per il terrore cieco, ma lei non li sente, lei è in piena estate. Veloci e cattivi i pinguini tornano sulla terraferma, gelata e buia: lei continua a camminare, l’aria è spessa di sabbia sporca e mare facile e se le punte tenere dei capelli castani le toccano il trapezio piccolo e teso disegnato dalle spalle bionde e ossute è felice: Per quando tornerò a scuola, a settembre, Gesù, falli arrivare alle tette e coprile per favore, ché gli sguardi degli altri che non conosco non vadano dritti là.

Che cosa scema chiamarle così, aveva detto a Giorgia il giorno che si erano cambiate assieme dopo palestra e sudate erano rimaste schiena contro schiena come nella pubblicità, al caldo vapore degli spogliatoi comuni a indicarsi le femmine grandi, il bianco panna della pelle e lo scuro livido e liscio in mezzo alle cosce, uscire ed entrare sotto le docce placide e senza vergogna, certe di chissà quale verità che le faceva uguali tutte, grasse e magre, alte e piccole, bionde e more. Tette sta bene a quelle che ce le hanno grosse, aveva continuato schiacciando il mento sullo sterno per guardare sotto il body fucsia, dà proprio l’idea di una cosa che boh, esplode!

E come possiamo chiamarle, allora?

Non lo so.

Fammele vedere, così mi viene un’idea. Allora si era alzata e con un solo colpo aveva fatto scattare la chiusura a clip e a sentire il ferro schioppettare tra le gambe si era toccata come a dire: Che male!, ma già rideva. Rideva anche Giorgia seduta sulle panche di stecche sottili, rideva come se avesse riconosciuto quel dolore minuscolo sulla carne viva, ce n’erano mai stati altri? Mentre fuori iniziava la lezione di step (ragazze questa coreografia è semplice) e la musica cominciava a spandersi e coprire il rumore delle docce (sette passi base che vanno ripetuti prima con il piede destro e poi con il sinistro) aveva tirato Lia verso di sé e l’aveva abbracciata stretta (cominciamo subito prima lentamente) e lentamente aveva alzato la testa e guardandola aveva baciato prima il seno destro e poi il sinistro, aveva baciato cose che non esistevano ancora in realtà, perché lì, sulla tavola liscia e tenera del petto candido e ansimante, c’erano solo due capezzoli grossi e grinzosi quanto una noce, rosa vivo, infiammati per il gran caldo. Minnucci. Chiamiamoli così (le nuove arrivate si mettano avanti).

Sono cresciuta assieme a loro, il reggiseno mi sta stretto e Giorgia dov’è? Come li chiamerebbe adesso? La immagino chiedersi. Lia quattordici anni domani alza la testa dal petto e pensa appena. Ricardo. Chissà se è già tornato a ballare, chissà se sono già le quattro. Nella mano sinistra dondola un paio di sandaletti di gomma arancio, addosso un pantaloncino di acetato sul costume bagnato; quando la stoffa arricciata e umida le dà fastidio tra le gambe che strusciano l’una contro l’altra sudate, allora si ferma. Attenta si avvicina a un albero, controlla che non ci siano formiche ragni resina appiccicosa cimici puzzone e si appoggia di schiena, sfila il pezzo di sotto e lo butta a terra sporcando la fodera, si guarda tra le gambe per verificare i repentini sviluppi di una situazione che le è stato detto di tenere d’occhio. Il giorno è quello giusto ma niente di nuovo: solo acqua. Sbu∂a e rimette veloce la seconda pelle azzurra senza curarsi di quello che si vede e di quello che no. Poca roba comunque, le ha detto ridendo sua madre guardando dietro l’orlo di un asciugamano. Poca roba che so solo io, ha risposto lei, tirandosi addosso il telo con il muso già pronto al broncio. Ma sopra la spugna bagnata l’una e l’altra si sono scambiate uno sguardo ed erano complici e la prima ha riso, pensando a un passato cui tenersi aggrappata come a un corrimano, e l’altra ha arricciato gli occhi come si fa con il sole e si è sentita come una che guarda la cima di una scalinata dal gradino più basso e non sa, ma lo vuole sapere forte, come ci si sente lì in alto. È certa che, se ne avesse l’opportunità, prima di buttare un occhio al panorama, prima di fermarsi sul rosso incendio degli alberi in una stagione prossima e piena di vento, guarderebbe il punto in cui è adesso e si vedrebbe allora, finalmente, per com’è, così lucida e ostinata come un legno giovane. Ma tutti impariamo noi stessi quando ne siamo ormai lontani e al sentirci chiedere la nostra età può capitare di rispondere sbagliando una cifra. È la sagoma di un passato di pomeriggi sul balcone quella che ci preme dietro la pelle, ci racconta di quello che siamo stati ieri, un mese fa, anni addietro, e di ciò che invece siamo oggi. Della strada fatta conosce tutti gli angoli e gli indirizzi sbagliati, la volta che dovevamo andare dritti invece di svoltare a sinistra o a destra, quella in cui non abbiamo ascoltato la voce imperiosa della volontà certi di chissà quale istintivo impulso che ci avrebbe perdonato poi, abbonandoci ogni colpa. È lei e viene a reclamare ciò che le è dovuto, quello che le abbiamo promesso, nient’altro. Ma Lia di queste cose sa molto poco: sulla sua testa stanno sogni tra parentesi come i numeri esponenziali nelle espressioni di scuola, lo sguardo sul libro e la matita a enumerare le probabilità elevate alla massima potenza di realizzazione, e cos’è x e cosa y, cos’è domani e domani l’altro e tutti i giorni dopo che si accendono tremolanti come luci al neon. Suo padre l’ha rimproverata, eccome: ha sgridato tutt’e due, la donna che somiglia sempre meno a quella che ha sposato e la bambina che ne sta prendendo tutte le fattezze e le espressioni, l’ombra cinerea delle ciglia sulle guance, il modo di portarsi i capelli dietro l’orecchio piccolo roseo quando è in difficoltà e quel sorrisetto che mostra appena i denti, le labbra carnose e pesanti, aperte, che ogni parola detta è già un peccato. La gente guarda, la cronaca nera sta scritta sul giornale come l’unico scenario possibile, e lui è un poco come Giorgia: vede le cose prima che ci siano sul serio. Ma non era un rimprovero il suo, no, era una specie di carezza e Lia lo capirà prima o dopo o già adesso che lui ripiega il quotidiano sottobraccio, prende una sigaretta e fa scattare l’accendino, lo rimette a posto infilandolo tra la pelle abbronzata del fianco e i boxer bagnati e la guarda a lungo mentre lei si alza e si allontana. In questo mondo di occhi chiari tranquilli e ottusi, di capelli scuri tagliati dritti, di manovre sicure per piantare l’ombrellone, un paletto per questo campeggio vampiro che succhia tutti i soldi di impiegato statale, passi decisi importanti di ciabatte quarantatré la seguono anche quando lei figlia corre con tutte le sue forze motrici e lungo la strada alberata che porta al mare la raggiungono. Cosa ne sanno gli altri dei trucchi del tempo che quando è passato è passato e se ritorna è solo attraverso uno che non sei tu, a farti vedere di nuovo tutte le meraviglie del possibile senza che tu, stavolta, possa prenderne una parte, usarla, farla tua e sciuparla?

Lia ha lasciato minacce e pasta sul fondo del contenitore Tupperware sporco di sugo ai bordi, ma sente le grida dei suoi come il vento tra i pini secchi anche adesso che cammina spedita verso i bagni alzando terra e sabbia con i piedi dipinti di rosa pesca: non si domanda il perché delle cose proprio come aveva fatto anni prima, pensa solo a passare le latrine, andare oltre l’area campeggio, e poi sarà Ricardo che è bello, è scuro, parla così strano, anche se capisce.

Ma prima che sia tutto, sul bordo della strada ci sono io.

[p 16.20]

ORE 17.30

LA BESTIA

Da bambina ero malata: non potevo stare lontano da mia madre che un paio di ore al giorno, il resto del tempo le giravo attorno attaccata alle sue gambe, seguendola tra la cucina e le stanze. Mia figlia è nata senza morbo: ero stata via due giorni e al rientro l’ho trovata con i miei vestiti indosso, cosi piccola che le gonne più corte toccavano il pavimento. Io ridevo, i bagagli ancora da disfare, mi coprivo la bocca con le mani. Che fai?, chiesi avvicinandomi. Mi rispose che faceva le prove, credeva fossi morta, avrebbe voluto prendere il mio posto. Quattordici anni domani Lia, la mia lontananza non le fa effetto, anzi, mi pare stia meglio quando può scappare da me e posare quei suoi occhietti schifati sul resto del mondo. Avrei tanto voluto essere come lei, cosi poco dipendente dagli altri, scontrosa e poco adatta alla compagnia. Non c’e niente di male in questo: essere soli significa, in fondo, essere tutto e non avere limiti. Ma posso riuscirci io? Da quando sono nata sono passata per stati febbrili di fertilità, amori corrisposti o meno mi lasciavano fecondata, la fine di ognuno era un piccolo aborto di possibilità. Devo averle consumate tutte ed elaborato il lutto eccomi prostrata alla sola vita che resta.

Ho quarantadue anni. Penso spesso a come sarò tra dieci, con la pelle che scende, le rughe e tutto il resto. Mi sembra di aver perso tempo per fare qualcosa, mi sento come se avessi lasciato il gas aperto. Non è paura, non è dolore: piuttosto è qualcosa di ingestibile quanto un buco nella canna del gas e cose del genere. Le cose piccole, quello di cui non ti accorgi e che decretano la tua morte a lungo andare, il margine di errore. Certi giorni mentre scrivo mi alzo e faccio le prove, mi tiro la faccia in giu o mi metto un foulard sopra i capelli legandolo con un nodo sotto il mento. Certi altri non mi importa granché. Certi altri ancora penso che non mi importa granché di me da quel giorno di settembre.

Adesso aspetto la fine del mondo, ho letto su ≪Vanity Fair≫ della profezia Maya, cerco di trovarne i segni per strada, negli incidenti al telegiornale o, quando la televisione non prende, nei pesci morti che galleggiano a pelo d’acqua vicino alla foce. Mi calma. Mi rilassa molto il sapere di non avere un futuro.

Ma Lia? Figlia mia bandiera, primo, unico fiore nato da questa fica spampanata e non ci conosciamo, siamo come gatti nati tra frasche e sangue e merda e siamo lontane, devo averle passato chissà quale istinto d’esplorazione, sulla mia bocca quando mi chinavo sul lettino e le baciavo la testa doveva esserci qualcosa che le ha fatto venire voglia di altro cibo, e l’ho svezzata, senza accorgermi, l’ho vista alzarsi tremolante dal giaciglio e andare via. Le gatte hanno l’istinto di conservazione e quando ci sono cucciolate numerose scalciano via i più precoci, prendono con sollievo il loro allontanamento: questo gli evita di esaurire le proprie riserve. Ma io non ho partorito altri gattini, avrei potuto tenerla attaccata alle mammelle anni e anni ancora, fare dei miei seni grosse sacche svuotate e dure, trasformarmi in un animale per davvero, spingere il muso contro la sua mano e portarla, insegnarle senza parole tutto quello che sapevo del mondo e che avevo dimenticato solo per permetterle di nascere. Un figlio e sempre un totale atto di fede cieca e senza fondamento, ottuso credo, padre nostro, cancella il domani e l’anno prossimo e quello dopo ancora, fanne un solo orizzonte d’aria e luce per lei che cammina sulla linea che divide mare e cielo. Non ho altro di mia figlia che la data in cui, per la seconda volta nella vita, dovrebbero venirle le mestruazioni. E lei, lei di me cosa deve conservare se non la presunzione dell’essere madre, questo mio sgridarla e volerla diversa, il proibirle le cose e comprarle miniassorbenti interni? Le ho fatto bucare le orecchie che ancora non stava in piedi e non mi sono sentita in dovere di spiegarle il dolore che le ho provocato supponendo di fare una cosa utile. A chi do la colpa? A quale fenomeno del tempo? C’è, sul giornale, uno psicologo a cui chiedere lumi sotto falso nome? Caro dottore, scriverei, la mia testa funziona ancora, di questo sono certa. Ho perso il ricordo di molte cose, di nomi e orari dei treni, del dolore non ho avuto manco la cognizione per un certo tempo, ma ho ancora memoria di come ci si sente ad avere tutta la vita davanti, a pensare di essere il migliore o il peggiore in una stanza prima di scoprire che siamo tutti il meglio e il peggio a fasi alterne e continue e che il vero dramma e conoscere l’alternanza di questi stati, abituarsi al loro ritmo e il giorno in cui lo sbalzo del cambiamento di frequenza risulti troppo forte per il fegato, amputarsi i pensieri. Il tempo è una tigre in gabbia da stordire con i tranquillanti. Ma cosi ignorante della mia carne bruciata io non posso essere: chiudo gli occhi, individuo e isolo tratti, richiamo a me l’adolescenza, l’orgoglio di essere guardata desiderata, l’ansia tremenda eccitante di sapere quando e sotto quale nome, con quale macchina, verrà l’amore a prendermi.

Penso a linee dritte di sopracciglia appena curvate alle tempie, penso al trapezio delle spalle, penso a cazzi turgidi e rossi, dottore, ed ecco un volto tra la folla, il modo in cui mi ha sorriso per la prima volta un uomo facendomi capire che c’era dell’altro e cos’era. Chi e stato? Un impiegato davanti al Banco di Roma o uno studente dalla camminata molle? E io, come mi sentivo a credere ancora, anzi, a credere punto e basta, a vivere, senza alternative? Riapro gli occhi nel riverbero del sole e guardo mio marito dormirmi di fianco e quello che fino a un momento prima mi era parso riconoscibile, schedato con nome e cognome, è ora sullo sfondo. Poso la penna. La memoria torna a fondersi con il resto delle cose accese al sole: pochi secondi e non sarò più in grado di percepire la forma chiusa di un corpo, il passato e uno scherzo, il passato è un soldato in tuta mimetica basso sul terreno di foglie, si nasconde e veloce scompare.

[p 71.74]

I commenti a questo post sono chiusi

grande orsola e grande ferré