Quei bravi ragazzi

di Jamila Mascat

She knows there’s no success like failure

And that failure’s no success at all

(Bob Dylan, Loves minus Zero)

Qualcuno giorni fa mi ha rimproverato per essere arrivata con un quarto d’ora di ritardo, imputando alla “sinistra” un’allergia congenita alla puntualità. In effetti non avevo mai preso in considerazione l’ipotesi che potesse esistere un legame tra quella che ho sempre interpretato come una goffa idiosincrasia privata e l’eredità simbolica della falce e martello. A posteriori ho perfino ipotizzato che un qualche elemento di verità ci fosse in questa schematica ripartizione politica di vizi e virtù, rispetto all’anomalia del tempo vissuto e agito a sinistra (ma avevamo in mente la stessa sinistra?). Perché in fondo è vero che il tempo delle lotte intrattiene sempre un rapporto sui generis con il tempo presente: è impaziente, pressante, prende la rincorsa per forzarlo in avanti oppure gli sbandiera in faccia la memoria, gli spettri del passato, i fasti dei bei tempi andati; insomma non gli dà pace. È sempre intempestivo, come diceva il filosofo francese Daniel Bensaïd, e in un certo senso mai puntuale.

Ma sul momento, dopo essermi scusata per il ritardo, ho risposto fintamente piccata che non ero affatto d’accordo. Che era ora di finirla con queste sciocchezze, e che anzi la puntualità è di sinistra, come pure il merito e il talento. Io ovviamente stavo blaterando una cretinata qualsiasi, parafrasando un Renzi qualunque (in realtà quello della Festa dell’Unità di Bologna, lo scorso settembre), speravo fosse ovvio. Purtroppo, invece, la cretinata è stata presa per buona e interpretata come una tenace e sacrosanta rivendicazione del fatto che sì, è giunta l’ora, bisogna davvero riappropriarci di tutte queste belle cose. Ho annuito, era tardi per sanare l’equivoco, e ne ho dedotto che la sinistra ritardataria e quella dei grandi meriti non ridono né deridono allo stesso modo.

Onore al merito

Sulla e contro la meritocrazia, su come l’infelice incontro di merito e kratos che vorrebbe spazzar via burocrazia e clientelismo in vista di un futuro più giusto e democratico finisca per dar luogo a una società ispirata alla competizione di mercato e alla logica tecnocratica, hanno scritto in tanti e bene (per esempio Valeria Pinto, Valutare e punire, Cronopio, 2012), soprattutto in questa fase di lancio della grande consultazione sulla Buona Scuola che minaccia di essere sempre più meritocratica. Grazie a un articolo di Mauro Boarelli pubblicato su Lo straniero nel 2010, ho scoperto il destino immeritato toccato in sorte alla parola meritocracy, coniata, come molti invece già sapranno, dal laburista di sinistra Michael Young per raccontare una sorta di profezia distopica (The Rise of Meritocracy 1870-2033) che a distanza di qualche decennio sarebbe stata tristemente convertita in un manifesto per le riforme: l’avvento di una società in cui, una volta aboliti i privilegi di nascita, regnerebbero i meriti e i talenti naturali valorizzati da un sistema educativo capace di selezionare e coltivare le migliori intelligenze produttive misurate in base a criteri primariamente utilitaristici. È stato definito un libro di “fantasociologia”, che racconta la genesi di un nuovo mondo – ingiusto come o più del precedente – in cui all’aristocrazia di nascita o del denaro si sostituisce quella dell’intelletto. Ancor più straziante è un articolo di Young – pubblicato sul Guardian nel 2001, qualche mese prima di morire, e significativamente intitolato Down with meritocracy – in cui l’autore implora Mr. Blair “di espellere la parola dal suo vocabolario pubblico” e sollecita neanche troppo velatamente Blair e Brown a prendere le distanze dalla corsa al merito per perseguire obiettivi più meritevoli, come aumentare le tasse sui patrimoni, sostenere le amministrazioni locali e riattivare la partecipazione degli elettori alla vita del Labour.

Un articolo del 2006 dell’ex segretario della Fiom e poi della Cgil Bruno Trentin, apparso sull’Unità, mi ha fatto riflettere su un altrettanto immeritato destino, quello dei diritti di tutela, affossati in nome del merito e del nuovo che avanza, immancabilmente carico di reperti del paleolitico della modernità. Dalla prima rivoluzione industriale all’era fordista, infatti, l’appello al merito era lo strumento adoperato dalle direzioni aziendali contro l’unità dei lavoratori. Negli anni Sessanta, ricorda Trentin, “mi sono confrontato con la struttura della retribuzione, alla Fiat e in altre grandi fabbriche, e ho scoperto la funzione antisindacale degli “assegni” o “premi” di merito, quando questi, oltre a dividere i lavoratori della stessa qualifica o della stessa mansione, finirono per rappresentare un modo diverso di inquadramento, di promozione e di comando della persona […] che sigillava la garanzia del posto di lavoro e la fedeltà all’impresa. […] È questa concezione del merito, della meritocrazia, della promozione sulla base di una decisione inappellabile di un’autorità “superiore” che è stato cancellato con la lotta dei metalmeccanici nel ‘69 e con lo Statuto dei diritti del lavoro”. Contestata e sconfitta in nome del diritto al lavoro, la meritocrazia era un relitto sepolto, che ha finito per essere riesumato in grande stile anche dal più euforico dei rottamatori. E conclude Trentin: “Meriti e bisogni o capacità e diritti? Può sembrare una questione di vocabolario ma in realtà la meritocrazia nasconde il grande problema dell’affermazione dei diritti individuali di una società moderna. E quello che sorprende è che la cultura della meritocrazia […] sia riapparsa nel linguaggio corrente del centrosinistra e della stessa sinistra, e con il predominio culturale del liberismo neoconservatore e autoritario, come un valore da riscoprire”.

Bravate

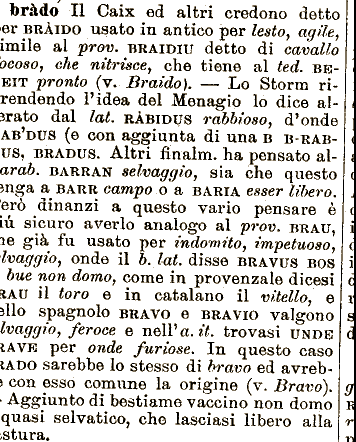

In ogni meritocrazia che si rispetti i bravi vengono meritatamente premiati. La bravura del resto è una strana cosa. In inglese bravura è sinonimo di virtuosismo. In spagnolo uno bravo è feroce (perro bravo), in tedesco ein braves Kind è un bambino obbediente, mentre la ‘vecchia talpa’ di Marx, che ha ‘ben scavato’ (Brav gewühlt, alter Maulwurf!), è una che sa fare il suo lavoro come si deve. Per questo le brave ragazze vanno in paradiso, innocenti e senza macchia come gli italiani brava gente, mentre le ragazze brave fanno un master in digital journalism e poi, in mezzo a un oceano di precariato desolante, si inventano un lavoro strepitoso. Giulia di Vasco era brava perché si prendeva la vita che voleva, Mina, invece, era la più Brava, perché aveva “tanto di quel fiato che neppure una balena può resistere sott’acqua stando senza respirare tutto il tempo che io tengo questo ‘mi’!”. L’etimologia suggerisce un’origine diversa da Mina – dallo spagnolo bravo e probabilmente dal latino barbarus, ovvero “selvaggio, indomito”, forse contaminato da pravus “malvagio” – ma l’eco del termine nei secoli e nelle diverse lingue è riuscito a mescolare i significati: dal coraggio (un soldato bravo) all’abilità (un bravo attore) passando per la rettitudine (una brava donna).

I bravi ritratti da Manzoni (il Griso, il Nibbio, lo Sfregiato, il Tanabuso, lo Squinternotto e gli altri) non si comportavano esattamente da brave persone, ma si mostravano all’altezza dei compiti che gli venivano affidati. Sgherri prezzolati al servizio dei potenti, erano bravi a fare il loro mestiere. A distanza di meno di un secolo da I promessi sposi, Henry Ford avrebbe disambiguato una volta per tutte il lato oscuro della bravura: “Essere bravi non basta: bisogna essere bravi a fare qualcosa” (To be good is not enough; a man must be good for something). La bravura, in altre parole, implica sempre una conformità allo scopo. Ma se il fine giustifica i mezzi, chi giustifica il fine? – si domandava Norberto Bobbio da qualche parte. The answer is blowin’ in the wind, sta nel vento che soffia (non quello che fischia mentre la bufera infuria), nell’air du temps. E davvero non c’è bisogno di meteorologi per sapere da che parte spira il vento (you don’t need a weatherman to know which way the wind blows), Dylan, anche in questo, aveva ragione. Il fine si giustifica per la forza con cui s’impone, deve funzionare, proprio come il mezzo, e non c’è quasi più distinzione di rango. Allora quando la bravura non è virtuosismo, e cioè fine a se stessa, viene investita di un fine esterno, come intuiva Ford, e come notava Hegel, per cui il talento (Talent), opposto al genio, designa ciò che non supera mai i “limiti dell’abilità esterna”.

Figaro, bravo bravissimo, è un esempio paradigmatico. Non solo è un “barbiere di qualità”, acclamato (Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono/ donne, ragazzi, vecchi, fanciulle) e fortunato (Fortunatissimo per verità), ma è anche il factotum della città, “pronto a far tutto/ la notte e il giorno”. Uno bravo come Figaro, o come il bravo lavoratore preconizzato da Mr. Ford, è disposto a qualunque cosa e in questo è meritevole. I facchini della logistica che regolarmente bloccano i cancelli degli stabilimenti dove caricano e scaricano merci per protestare contro il trattamento lavorativo indecente (oltre che illegale) che subiscono e i dipendenti di Eataly che scioperano contro i licenziamenti e i contratti ultraprecari che gli vengono imposti, non sono bravi per niente; sono piuttosto ‘facinorosi‘. Quello bravo a fare affari (“è partito da zero e ora conta 4mila dipendenti in tutto il mondo”) e a restituire una candida e convincente narrazione di sè (“Avrei potuto giocare i miei soldi in finanza invece sono rimasto in Italia, pago il 50% in tasse e faccio uno sforzo immane per far quadrare i conti. Che qualcuno mi accusi di sfruttare i dipendenti è ingiusto e terribile: devo dire che ci rimango davvero male”), è Oscar Farinetti, l’imprenditore renziano più amato dalle amministrazioni locali italiane, che prima s’inventa Eataly e poi fa FICO. Renzi – che traina la vittoria del Pd alle europee con un 40% da record, ipnotizza 2 milioni e 350mila spettatori dal salotto di Barbara d’Urso, schiva uova marce col ‘sorriso’ nella piazza consacratagli da Internazionale a Ferrara, strega Valls e Sanchez con il magnetismo delle camicie bianche – non c’è che dire, è bravissimo; indubbiamente il più bravo di tutti. (E il futuro, ahimè, è solo l’inizio, con buona pace di Bob Marley).

Il metro di paragone, allora, disorienta e finisce per inibire i paragoni tout court. E quindi Rosa Parks? Quanto era brava Jeanne d’Arc, da 1 a 10, se lo era? E Frantz Fanon, lui era uno bravo? Le lotte (per non parlare delle rivoluzioni) sono sempre in fondo anche delle bravate, presuntuose e coraggiose (brave), che resistono al vento come possono e contrastano “l’insidiosa tentazione di abituarsi all’ordine delle cose” (Bensaïd), accontentarsi di farle funzionare e riuscire a funzionare in mezzo al loro. Ma se i bravi le bravate non le fanno, allora chi le fa? Forse i guastafeste, quelli e quelle che si lasciano tentare da altre insidie.

In direzione disordinata e contraria

Da bambina volevo gli occhi verdi e un uomo identico a Sandro Pertini, volevo che le guerre le vincessero i perdenti, inventare un vaccino contro la fame nel mondo e un album Panini tutto per me. Un album a tema, dedicato proprio a me. Impazzivo all’idea di trasformarmi in un centinaio di figurine da collezione in vendita in edicola per cui le ragazzine sarebbero state disposte a barattare soldi, merende e fermagli per capelli. C’era un unico neo, la triste sorte dei doppioni. Pensavo con orrore a che fine avrebbero fatto, magari appiccicati crudelmente sulle porte dei bagni e poi contraffatti e vandalizzati con il pennarello a suon di baffi e corna. Ma non importa più, a questo punto, perché tanto non ce l’ho fatta, ho fallito. Prima che Žižek rievocasse la parabola di Lenin e la montagna e trasformasse Worstward Ho (Try again. Fail again. Fail better) in un tormentone di consolazione per le rivoluzioni a (non) venire, l’etimologia ricorda che alla radice del fallimento (fallere) ci sono simultaneamente la caduta e l’inganno (e poi di conseguenza l’autoinganno, quello che ci induce in errore, ci fa sbagliare i calcoli e ci fa fallire come si deve).

Frances Ha di Noah Baumbach è un’ode (meritata) al fallimento, che incornicia amorevolmente i copiosi fallimenti accumulati da Frances Handley, 27 anni consumati al ritmo di cadute e innocue balle di compensazione. Con uno zaino ingombrante sempre in spalla che le permette di squattare all’occorrenza, Frances si agita goffamente in mezzo a giovani newyorkesi di successo. Corre e salta per strada scomposta, spesso inciampa, scivola e cade. Divora panini troppo grandi, beve sempre un bicchiere o una bottiglia di troppo, fa giochi con le mani da villani. Colleziona figuracce, debiti e piccole menzogne ordinarie, fingendo di avere più amici di quelli che ha, più lavoro, più futuro, più corteggiatori, più speranze. Vuole fare la ballerina, e balla, ma non è una promessa, non è poi così dotata; del resto non s’impegna neanche al cento per cento. Una sera, una cena, una tavolata di bravi professionisti, Frances morde e ingurgita pane senza tregua mentre inanella una gaffe dopo l’altra, svelando tutte le miserie del suo oroscopo: i soldi che non ha, il lavoro che non va, la famiglia che non vuole, l’amore che non cerca/trova. A un avvocato seduto accanto che le chiede che fai nella vita, risponde che è difficile da spiegare, e quando lui prova a capire – “Perché quello che fai è complicato?” (Because what you do is complicated?) – lei confessa con una punta di imbarazzo: “No, perché non lo faccio davvero” (No, because I don’t really do it).

Non è affatto brava, e ogni volta che lo ammette, senza nessun compiacimento, suscita curiosamente negli altri più imbarazzo di quello che prova, come alla vista di un residuo interdentale incastonato nelle gengive di chi ci sta di fronte che preferiremmo non vedere. I suoi scivoloni reali e figurati non sono un’arte, un dispositivo consapevole di sabotaggio, come ci piacerebbe che fossero (nessuna traccia della queer art of failure di Halberstam, in verità), ma solo il risultato di un’ostinata vocazione al misfitting. Frances doesn’t fit, non c’entra mai, è una creatura disadattata e recalcitrante che non dà neanche segno di essere in procinto di imparare e migliorare. A dispetto di tutto, rifiuta, perché l’idea di riuscire le costa più di quanto non le costi la consuetudine di fallire. Una buona a nulla, senza mezzi, dedita a sperimentare senza esito finalità non conformi, Frances non ha grandi meriti né ambizioni. Non ha neanche un figlio, non meriterebbe nemmeno l’assegno per le mamme.

Chissà che mondo sarebbe con più Frances e meno Renzi. Un altro genere di commedia.

I commenti a questo post sono chiusi

plausi & applausi.

Sabato scorso su rai 3 c`era un programma dedicato a chi era riuscito ad affermarsi all`estero. Uno era un discendente della dinastia di giocattolai entrati nella leggenda dell`immaginario nazionale. A parte questo piccolo particolare, lo stesso intervistato sul punto ametteva a malincuore che la meritocrazia tanto sbandierata negli states e` misurata con la capacita` di fare denaro. Ok, i punti restanti di questa magnifica silloge provo a commentarli in differita

Questo imprenditore invece è italiano, nato come editore, deputato al Parlamento Europeo per cinque anni, a tempo ‘perso’ ha anche inciso un disco, devolvendo il ricavato a scopo benefico

http://www.tizianomotti.com/

Eletto con UDC (ex del PdL) e europarlamentare PPE, laurea apparentemente dubbia secondo Massimo Mazza, favorevole ad ACTA, favorevole a limitare la libertà dei cittadini in rete col pretesto della pedofilia, ecco la sua pagina wikipedia.

Meraviglia!

(brava)

(bravo) alla francese

detto pianissimo

http://youtu.be/aGeFf_rIAVQ

https://www.youtube.com/watch?v=N05YxwTkZTs

Anch’io sono un disadattato. Se ci fossero più persone come me e Frances, se ci fossero state, non ci sarebbe l’umanità.

Not the fittest, just a fit one, at least.

grande Jamila

effeffe

http://www.edizionidicomunita.it/avvento-della-meritocrazia/

presentazione libro

http://www.youtube.com/watch?v=4T-EKL6BL2w&feature=youtu.be&a

Da bambina volevo […] un album Panini tutto per me.

Ahahhahaha….grande!

Basta cambiare una consonante a bravo trasformandolo in brado.

Siate bradi se potete!

,\\’

https://www.youtube.com/watch?v=EhVLiHPUOIM

Per una visione d’insieme:

“Are you ready to shape the future?”

“Take over tomorrow!”

“Only the brave wild.”

“…for a successful living.”

https://www.youtube.com/watch?v=C4fkKCK6F5E

Qui siamo.

La tempesta perfetta

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Brave_New_World

bravi ragazzi, cioè buoni guaglioni

https://www.youtube.com/watch?v=Q7AhN4O0i-g

grazie per tutte le integrazioni musicali, etimologiche e pubblicitarie!

grazie a lei per il gran bell’articolo

lc

Davvero, grazie.

Il renzianesimo è pervasivo, ogni tanto una boccata d’ossigeno ti rimette a fuoco la vista.

Ne verrebbe fuori un partito sterminato e profondamente eversivo, il partito delle schiappe contente, ma nella vita vera non ne ho conosciuta nessuna, tutte le schiappe hanno un angolo privato di rivalsa e grossi guai a chi glielo tocca!