La linguamare. Divagazioni intorno a un libro di Nancy Huston

di Ornella Tajani

Prologo

Una sera in albergo ho conosciuto due sorelle sulla sessantina; le ho sentite parlare tra loro in francese, inglese e portoghese. Incuriosita, quando è capitata l’occasione ho chiesto da dove venissero: la risposta si è diluita in due biografie parallele e intercontinentali che mi hanno confuso le idee piuttosto che chiarirmele. Ci ho riprovato il giorno seguente, chiedendo specificamente dove fossero nate: una in Austria, l’altra in Brasile. Al che ho finalmente posto la domanda che mi interessava: “Qual è la vostra lingua madre?”. La prima mi ha risposto immediatamente: “Non ho nessuna lingua madre”; la seconda si è persa nei suoi pensieri. Ho insistito ancora una volta, ormai con un tono simile a quello di Nanni Moretti nella famosa scena delle sigarette in Ecce bombo: “Ma qual è la lingua che parlate senza accento?”. Risposta – prevedibile, a questo punto: “Ho un accento in tutte le lingue”.

Nord perdu

La questione dell’accento, del carattere d’estraneità che riveste le lingue parlate è affrontata da Nancy Huston in un piccolo libro autobiografico intitolato Nord perdu (Actes Sud, 1999; inedito in italiano). Huston, canadese anglofona trapiantata a Parigi, si interroga sulla sua conduzione di esule; il titolo rinvia esplicitamente all’espressione perdre le nord, cioè essere turbato, disorientato. In un testo strutturato in capitoli brevi, dall’andamento frammentario, l’autrice esplora il sentimento identitario, concentrandosi in modo particolare sul proprio rapporto con le sue due lingue, l’inglese e il francese, e mettendo a fuoco alcune delle insofferenze tanto familiari agli expats (pur seguendo un’altra traiettoria, non sono pochi i punti di contatto con il più recente Buongiorno, mezzanotte. Torno a casa di Lisa Ginzburg, già recensito qui).

A proposito dell’accento e dei suoi ritorni in Canada, Huston scrive:

Torni lì e la gente non crede alle proprie orecchie. Sarebbe questa la tua lingua materna? Ti rendi conto in che condizioni è? Cioè, non è possibile! Hai un accento! Non fai altro che infilare parole francesi in inglese. È ridicolo! […] Parla normalmente! [trad. mie per le sue citaz.]

Ma cosa vuol dire «parlare normalmente», si chiede l’autrice, quale sarebbe il suo inglese? Quello di Calgary, la città dove è cresciuta, quello del Bronx o di New Orleans, dove ha abitato? O magari quello semplificato che ha a lungo insegnato? Constatando l’accento britannico che, quasi senza volerlo, adotta durante le letture pubbliche dei suoi testi, Huston si sente disonesta. «Ma forse riesco a sopportarmi soltanto nelle vesti di “straniera”», conclude, prima di passare dall’analisi dell’inglese parlato a quella del francese in cui scrive.

Dicevo che in questo testo Huston sceglie una prosa composta di frammenti; non stupisce poi tanto, dunque, scoprire che ha studiato e si è laureata con Roland Barthes. L’incipit di Nord perdu ricorda molto da vicino la prosa barthesiana, tanto da rassomigliare a quegli esempi raccolti in Le Roland-Barthes sans peine, il manuale di Burnier e Rambaud (di cui ho già parlato qui) che costituisce di fatto una brillante e spietata collezione di pastiche dell’autore dei Fragments. Ecco le prime righe di Huston, che stavolta lascio in francese per meglio sentirne le sonorità barthesiane:

Se désorienter, c’est perdre l’est.

Perdre le nord, c’est oublier ce que l’on avait l’intention de dire. Ne plus savoir où l’on est. Perdre la tête. Une chose qui ne se fait pas. Une chose qui ne s’évoque qu’au négatif, pour la nier, pour dire qu’on ne l’a pas faite. On dit : «Il ne perd pas le nord, celui-là».

Jamais : «Ça y est. Il l’a perdu, le nord».

Perdre le nord. To be all abroad, propose comme traduction mon excellent dictionnaire français-anglais. […]

L’amore per le etimologie, l’impiego frequente di virgolette e corsivi, il ricorso alle traduzioni di un’espressione in altre lingue: stilemi tipici della prosa barthesiana. Huston lo ammette chiaramente, mentre per inciso lo ringrazia e al contempo lo maledice: in questo suo stile ricco di parentesi, due punti, punti e virgola e frasi un po’ troppo lunghe, «Barthes y est pour beaucoup» (ma lo stesso Barthes è affettuosamente descritto altrove come l’uomo «fin et désabusé» che le ha insegnato a leggere i testi, e a leggere il mondo come testo: «Barthes aveva una grazia e una generosità di pensiero che appartenevano soltanto a lui. Se mai ho avuto un maestro, questi è senz’altro lui, che pure aveva rinunciato a qualsiasi titolo». Si veda Douze France, nello stesso volume).

Di frammento in frammento si arriva alla riflessione sul falso bilinguismo, che l’autrice distingue dal vero in quanto il primo non prevede l’acquisizione contemporanea delle due lingue sin da bambini: il falso bilingue, in cui Huston si identifica, ha un’unica lingua dell’infanzia. Così a lei, trapiantata in terra straniera, capita di ricordare alcune parole solo in una delle due lingue; ha un cassetto speciale nella mente che contiene tutti i numerosi termini francesi che finiscono in «-eau», dunque talvolta tira fuori a caso tableau (quadro) al posto di rideau o di plateau (tenda/sipario – vassoio). Le succede di non trovare alcune parole nel momento del bisogno (come indigent, o empirique), di avere un vuoto davanti a un termine francese pronunciato dai propri figli – loro, sì, realmente bilingui. Cosa vorrà dire perron (scalinata)? Ecco che, in una sfilza interlinguistica di associazioni foniche, le saltano in testa la congiunzione italiana però, il perro spagnolo, Evita Péron.

Con il passare degli anni le cose non migliorano, anzi. E, dal momento che vivo con un transfuga da una lingua che non è l’inglese, ci capita di contemplare terrorizzati la prospettiva di una vecchiaia comune quasi autistica. In un primo momento la lingua francese ci abbandonerà poco a poco e le nostre frasi saranno costellate da buchi di memoria: «Mi prendi un attimo il…? Massì, il coso che sta appeso al… nel…».

Scenetta divertente, soprattutto se si pensa che il marito transfuga in questione era Tzvetan Todorov, con il quale Huston è stata sposata fino al 2014.

(Ci colpisce lo spazio specifico che la nostra memoria riserva ai sostantivi, la prima cosa che perdiamo nella lingua straniera – così come, nella lingua materna, chiunque si accorge che con l’età sfuggono i nomi propri. Il fatto è che la designazione e la predicazione sono due attività distinte, mi spiega giustamente mio marito, che qualche nozione di linguistica ce l’ha. I sostantivi somigliano ad ancore che ci tengono legati al suolo del reale; senza di loro andiamo alla deriva sulla superficie dell’acqua, sballottati dalle onde dei verbi e degli aggettivi). Alla fine del cammino, quando la nostra comune lingua adottiva sarà scomparsa, ce ne staremo seduti fianco a fianco su delle sedie a dondolo, a cianciare da mattina a sera, ognuno nella rispettiva lingua materna.

L’immagine di queste incomprensibili chiacchiere fra anziani richiama alla mente il balbettio neonatale, quella fase del processo di acquisizione del linguaggio che termina con l’imporsi della lingua madre, come ricorda Adrian Bravi, via Daniel Heller-Roazen, nel suo bel libro La gelosia delle lingue (si veda qui). Con questa ironica fantasia Huston sembra disegnare un cerchio: l’avanzare dell’età ricondurrebbe il falso bilingue alla lingua madre, poi al suo progressivo sgretolarsi, per far ritorno infine a una fase pre- (o post) linguistica.

Epilogo

Nel mio lessico familiare c’è una parola dialettale, “’nfrancesiare”, che finora non ho mai trovato altrove: si riferisce al parlare senza farsi capire, bofonchiando. Probabilmente è un uso ironico del termine “infrancesare”, cioè adottare termini o modi francesi. È una parola cui sono molto affezionata, forse perché è proprio dal francese, studiato, vissuto e insegnato come seconda lingua, che spesso muovono le mie riflessioni sulla lingua madre: il francese diventa lo strumento, l’alterità necessaria all’esplorazione dell’identità linguistica.

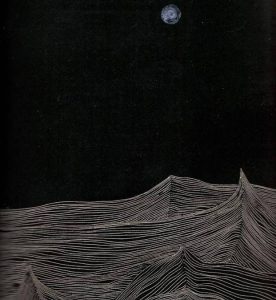

Nel libro di cui ho parlato la lingua materna è vista dall’autrice come qualcosa di avvolgente, che cattura, che ha del maestoso. Lingua materna, langue maternelle: in francese i termini madre (mère) e mare (mer) sono omofoni; del resto, l’associazione del mare e della maternità attraversa i secoli, dalla mitologia greca fino a Jung. Così mi è venuto in mente: la linguamare. Per chi apprezza i calembours, dentro ce ne sono almeno altri due.

Un po impegnativo ma interessante