“Anch’io cercavo il miracolo”. Il Bebuquin di Carl Einstein

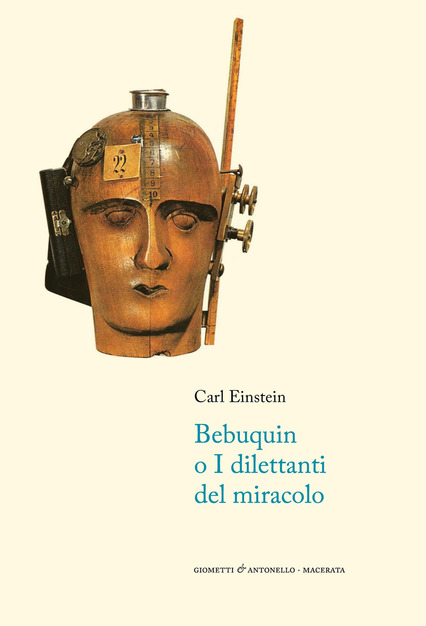

È uscito per Giometti & Antonello Bebuquin o I dilettanti del miracolo, romanzo dello scrittore tedesco Carl Einstein pubblicato nel 1912; in Italia, fu stampato per la prima volta dalle edizioni De Donato e troppo frettolosamente dimenticato. Oltre al romanzo, gli editori propongono in appendice alcuni saggi di Einstein a cura di Giusi Zanasi, che si è occupata anche della splendida introduzione.

Vi è, in queste pagine, una luminosa volontà di musicare la contraddizione, una forma superiore di conoscenza che consiste nel lanciare la scrittura fra i chiassosi avvitamenti del mondo per restituire uno sbigottimento da giostra del pensiero. Dopo più di un secolo di distanza, è giunto il momento di riconoscere l’importanza di Einstein, sommo e silenzioso infrangitore delle forme addestrate della visione.

«Se hai un desiderio agisci sempre in senso opposto […]. Non stia più a camminare su due gambe» viene sentenziato ad un certo punto da una delle figure del Bebuquin: ecco un esempio di gesto senza apparente cittadinanza, di istante in cui la ragione è chiamata ad inciampare contro se stessa per mostrare che il miracolo è la latente armatura della realtà.

Mi è sembrato opportuno, dunque, salutare questa ripubblicazione con un frammento da Credito italiano V.E.R.D.I di Carmelo Bene, scrittore particolarmente vicino a Einstein per l’umore delle invenzioni sulla pagina. Ospitati qui troverete inoltre il capitolo quarto del Bebuquin, e due frammenti dal saggio sulla totalità.

PRELUDIO (QUASI UN SALUTO)

da Credito italiano V.E.R.D.I di Carmelo Bene

Si svegliarono prima di domani, al suono del campanaccio delle capre, asfissiati dalla polvere tra le persiane, mentre l’alba versava all’illusione acqua rosa sugli orti e sulle case. Giacobbe, supino, intravedeva i nespoli rosati, e tutta una letteratura della miseria gli raccontava i peccati di mollica sulla tavola di un quotidiano patriarcale. Si rifugiava nel paradosso. Aveva avuto quello che non era; oggi era tutto quanto aveva perduto. Cominciò a dubitare del giorno dopo. Pensò di ricordare il suo avvenire punto per punto, e gli parve d’essere lui la sola persona capace di risolverlo, se non si fosse tolto di mezzo. Lo scoraggiava la sua stessa iniziativa: “quando uno ha fatto una cosa,” si convinceva sconsolato, “ne farà un’altra o, almeno, ne penserà un’altra da fare.” Poi simulava un maggior calore, “tutto questo perché non ho abbastanza fede,” dicendosi, “se avessi un dio di cui fidarmi, lascerei fare a lui, me ne starei disteso ad aspettare, lasciandomi morire qui, di fame, come ieri non ho voluto morire di sete!” Non era un anno, ormai, ma molto più, che gli era entrato in testa un chiodo fisso: che la fortuna lo perseguitasse, invereconda in una morsa di ferro. “Voglio vivere alla pari!” gridava tra i reclami dei vicini tutte le notti a Roma. “Voglio vivere zoppo se tu mi vuoi, ma di tutte e due le gambe, perché con una gamba sola si può volare.”

BEBUQUIN, O I DILETTANTI DEL MIRACOLO

Capitolo quarto

Da settimane Bebuquin guardava fissamente un angolo della sua stanza e voleva dare a quell’angolo della sua stanza una vita fuori di sé. Inorridiva nel dover dipendere da azioni incomprensibili e senza fine, che costituivano la sua negazione. Ma la sua esausta volontà non poteva produrre un granello di polvere; non poteva vedere niente ad occhi chiusi. – Deve essere possibile, proprio come prima si poteva credere a un Dio, che creò il mondo dal nulla. È penoso, che non possa mai arrivare alla perfezione. Ma perché mi manca persino l’illusione della perfezione?. – Notò allora che c’era ancora in lui una certa capacità di rappresentare il fattuale. Deplorò questa circostanza, benché gli apparisse del tutto indifferente. Non che in lui gli istinti in generale fossero morti. Diceva a se stesso che il valore era qualcosa di alogico, senza con ciò voler fare della logica. Non avvertiva alcuna forma di vita in questa contraddizione, ma solo annullamento, quiete. Non gli provocava nessun piacere la negazione. Disprezzava questi chiacchieroni pretenziosi. Disprezzava questa impurità dell’uomo drammatico. Diceva a se stesso che forse era solo la pigrizia a costringerlo a questa considerazione. Tuttavia le ragioni erano per lui fattori secondari. Si trattava del pensiero, il quale era logico, da qui venivano anche le sue motivazioni.

Böhm lo salutò a bassa voce e amichevolmente. Voleva, dopo la sua morte, tenersi un po’ da conto, poiché non sapeva ancora nulla di sicuro sull’immortalità. – È decoroso e la mette in buona luce il modo con cui lei, disprezzando la morte, si adopera per il logico. Ma purtroppo non le è stato possibile alcun successo, dal momento che lei accetta soltanto una logica e un non logico. In noi, mio caro, ci sono molte logiche in lotta tra loro e da questo conflitto scaturisce l’alogico. Non si lasci illudere da alcuni filosofi difettosi, che ciarlano continuamente sull’unità e sulle interrelazioni tra le varie parti, sul loro connettersi al tutto. Non siamo più così poveri di fantasia, da affermare l’esistenza di un Dio. Ogni vergognoso piegarsi ad una unità è soltanto un appello alla pigrizia dei nostri simili. Faccia attenzione, Bebuquin. Innanzitutto la gente non sa niente sulla costituzione del corpo. Si ricordi gli ampi mantelli luminosi dei santi negli antichi dipinti e abbia la compiacenza di prenderli alla lettera. Ma questi sono luoghi comuni. Il miracolo, mio caro, è ciò che le manca. Si rende conto ora perché scivola via da ogni genere di cosa? Lei è un visionario con mezzi inadeguati. Anch’io cercavo il miracolo. Pensi a Melitta, che cadde dal megafono, e come mi resi ridicolo. Le donne, in genere, servono solo per rendersi ridicoli. È una selezione giusta, proprio perché nella donna non c’è che stupidità. Perciò, per quanto la riguarda, si parla di possibilità e si finisce per pensare che la donna sia fantasiosa. Dopo la mia felice dipartita ho capito una cosa. Lei è un visionario; lei infatti non ha capacità sufficienti. Il fantastico è certamente una questione sia di contenuto che di forma. Ma non dimentichi una cosa. I visionari sono gente che non giungono alla definizione di un triangolo. Non si può dire che siano simbolisti. Ma in nome di Dio, a loro questo dilettantismo è necessario. Non hanno mai visto due esseri umani, mai una foglia. Pensi ad una donna sotto a un lampione; un naso, un ventre illuminato, null’altro. La luce, imprigionata da case e uomini. Ci sarebbe da aggiungere ancora qualcosa. Si guardi da esperimenti quantitativi. Nell’arte il numero, la grandezza sono del tutto equivalenti. Se hanno un ruolo, questo è senz’altro deviato. Lavorarsi l’immortalità è puro dilettantismo. Eccole un altro consiglio, che forse più tardi le sarà di stimolo. Kant avrà indubbiamente una importante funzione. Si ricordi una cosa. Il suo significato così carico d’attrattive consiste nel rendere possibile l’equilibrio tra oggetto e soggetto. Ma dimenticò una cosa, la più importante: ciò che fa il soggetto che si occupa di gnoseologia, la constatazione appunto di soggetto e oggetto. È forse una cosa in sé psichica? È questa la ragione per la quale l’idealismo tedesco ha potuto portare Kant alle sue estreme conseguenze. Il non creativo si esaurirà subito nell’impossibile. Non conoscere alcun limite, quanto di spirituale gli oggetti possono sopportare, giustificare. Ogni discorso di infinità viene da una informe, inoperosa energia dell’anima. È l’espressione dell’energia potenziale, quindi un elemento del forte non-potere.

Totalità

II

La psicologia non è altro che una reazione alla logica. Si è sperato di pervenire a risultati più precisi costruendo singole facoltà o funzioni. La psicologia ha fondato per lo più la sua conoscenza su fatti che stanno completamente al di fuori della sfera filosofica, che rappresentano parti costitutive del nostro Essere, ma non possono mai spiegare la particolare entità di campi totali conformi alla legge, poiché la psicologia esamina forse condizioni preliminari, ma non l’immediato esistente. (Bisogna aggiungere che essa opera spesso con concetti misti). Come la logica, incorre nell’errore di ritenere che una scienza sia capace di esprimere più di se stessa. Ciò dipende dalla mancanza di una metafisica universale che, esattamente come le altre scienze, non riuscirebbe a contenere regole di campi specifici e dovrebbe valere per le nostre facoltà come superiore realtà conchiusa, come l’autorità più intensiva, non estensivo-universale.

III

Ciò che separa tutte queste configurazioni del mondo spirituale e, quindi, contribuisce a conferire loro un Essere strutturato in modo preciso è la totalità. Esse sussistono soltanto quando sono evidenti, quando assumono una forma: solo la totalità nella sua conchiusività le rende oggetto di conoscenza e consente che possano essere realizzate. Ogni realizzazione e ogni conoscenza, infatti, rappresentano solo una delimitazione; la totalità non è altro che un sistema conchiuso di qualità specifiche, e questo è totale se la totalità è accompagnata da una sufficiente intensità. La totalità fa sì che lo scopo di ogni ricerca e di ogni conoscenza non stia più nell’Infinito, inteso come indefinibile obiettivo globale, ma sia minutamente circoscritto, poiché la totalità legittima l’Essere concreto dei singoli sistemi e conferisce loro il senso. La totalità consente di stabilire leggi qualitative, in quanto la conformità alla legge del singolo sistema non si fonda più sulla ripetizione variata e sul ritorno del sistema stesso, ma sulla natura di specifiche configurazioni elementari. Si perviene così alla determinazione di leggi qualitative che producono sempre un sistema conchiuso, che non variano per la quantità, ma per l’intensità e non ritornano all’infinito, ma si alternano qualitativamente, sicché è possibile applicare tali leggi al corso del tempo, per esempio alla biologia, senza essere costretti ad annullare la sostanza individuale dei fatti.

Sottolineiamo che il conoscere non rappresenta un atteggiamento critico, bensì la creazione di contenuti strutturati, ossia di sistemi totali. Per sistema non intendiamo più l’ordinamento di una molteplicità che presenta caratteristiche univoche e neanche un ordine quantitativamente determinato, ossia che contiene un certo numero di oggetti. Definiamo, invece, come sistema ogni totalità concreta che non può essere strutturata o articolata mediante strumenti esterni, bensì è già organizzata in sé. Definendo il conoscere come creazione di organismi concreti, sottraiamo la conoscenza alla teoria di un’universalità tautologica. In tal modo, la conoscenza è salvata dal suo isolamento teorico e dalla sua irrilevanza, il processo conoscitivo viene equiparato a quello creativo e si produce un’immediatezza che era latente, ma non rappresentata.