Noi e l’arcipelago

[Ripropongo qui su NI la versione leggermente ridotta di un articolo uscito sul n. 50 della rivista “Sud” nel 2017. L’intero numero, dedicato all’Europa, è scaricabile qui]

di Ornella Tajani

Nel numero estivo della rivista «Critique», intitolato Nous (giugno-luglio 2017), Marielle Macé si chiede in apertura a quale singolare corrisponda il plurale «noi». L’autrice ricorda come già Émile Benveniste avesse notato che in quasi nessuna lingua il pronome di prima persona plurale è formato a partire dal pronome di prima persona singolare. Seguendo questo punto di vista, «noi» non è il plurale di «io», ma è semmai la «jonction» dell’io con il non-io, che forma, citando il linguista francese, «une totalité nouvelle et d’un type tout particulier», cioè un «noi» imbrigliabile.

[…]

Per Benveniste, l’«io» che forma il «noi» è dotato di una spiccata tendenza ad assoggettare il non-io; e Macé dal canto suo ricorda che il «noi» si costituisce spesso intorno a una causa, a una lotta comune, piuttosto che intorno a una generica pluralità. Nel 2014 Jean-Christophe Bailly aveva pubblicato su «Vacarme» un bel testo dal titolo “nous” ne nous entoure pas, sfruttando anch’egli alcuni spunti offerti dagli studi benvenistiani. Bailly scriveva che il noi è la moltiplicazione incessante di piccole ed effimere formazioni insulari, che lui propone di chiamare nostrations, concependo dunque l’identità come «une suite de nostrations».

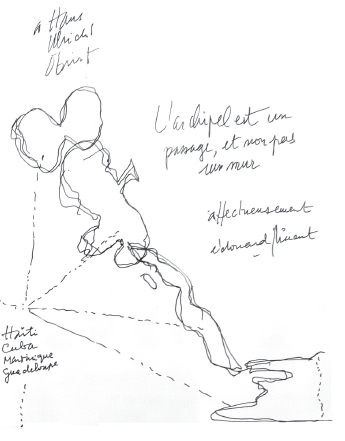

L’idea del noi come tessuto proteiforme, composto di formations insulaires, richiama alla mente la pensée archipélique di Édouard Glissant: secondo il teorizzatore del Tout-monde, l’unità passa per la diversità, per l’accordo delle differenze. «Il medesimo non è la molecola dell’identità, perché il medesimo sommato al medesimo non dà che il medesimo, mentre il diverso sommato al diverso produce un’identità in continua evoluzione», diceva l’autore in un’intervista rilasciata a «Il Manifesto». La strada per la costituzione di un noi arcipelagico, quindi, è quella che sa accogliere tutte le differenze senza assorbirle e senza mai cercare punti fermi. È la strada della creolizzazione, o del decentramento senza annessione, per utilizzare la terminologia traduttologica di Henri Meschonnic, il quale sosteneva che il segreto della traduzione è riconoscere e palesare la distanza che separa due testi, e non fingere ch’essa non esista.

Il discorso traduttologico infonde nuova linfa alla riflessione nel campo della filosofia della relazione. È stato Umberto Eco a dire che la traduzione è la lingua dell’Europa, idea poi ampiamente ripresa e sviluppata. Per Glissant la traduzione è l’arte della rinuncia, e in tale rinuncia sta per lui tutta la bellezza del dono di sé all’altro:

Je dirai que ce renoncement est, dans la totalité-monde, la part de soi qu’on abandonne, en toute poétique, à l’autre. Je dirai que ce renoncement […] est la pensée même de l’effleurement, la pensée archipélique par quoi nous recomposons les paysages du monde, pensée qui, contre toutes les pensées de système, nous enseigne l’incertain, le menacé mais aussi l’intuition poétique où nous avançons désormais. […] Contre l’absolue limitation de l’être, l’art de la traduction concourt à amasser l’étendue de tous les étants et de tous les existants du monde.

Forse è proprio tale rinuncia di sé, tale dono, a consentire all’io di fare un passo verso il non-io, e dunque verso la costituzione di un noi che non sia mero assoggettamento dell’altro.

Tradurre è un atto etico, ricorda Meschonnic, perché trasforma il lettore e con lui la società, mostrando che l’identità è un concetto mobile, che solo può definirsi in opposizione a un’alterità. Si tratta della «identité qui chemine» di cui parla Glissant, la quale «renforce les uns et les autres, l’ici par l’ailleurs». Il noi arcipelagico è dunque quello strutturato sulla necessaria alterità che fonda ogni identità, sulla felice irriducibilità della coppia del «proprio» e dell’estraneo. Bisogna immaginare la traduzione felice, potremmo dire ampliando ulteriormente l’arcipelago di citazioni, poiché essa contiene il dono della rinuncia, dell’apertura all’altro come arricchimento, in uno squisito equilibrio dei guadagni e delle perdite di cui spesso è questione in traduttologia – intendendo qui con «traduzione» la voie royale della relazione fra due testi, due langues-cultures, due individui che si muovano da un’identità di partenza a una identità-alterità d’arrivo.