Il romanzo enciclopedico

di Marco Drago

di Marco Drago

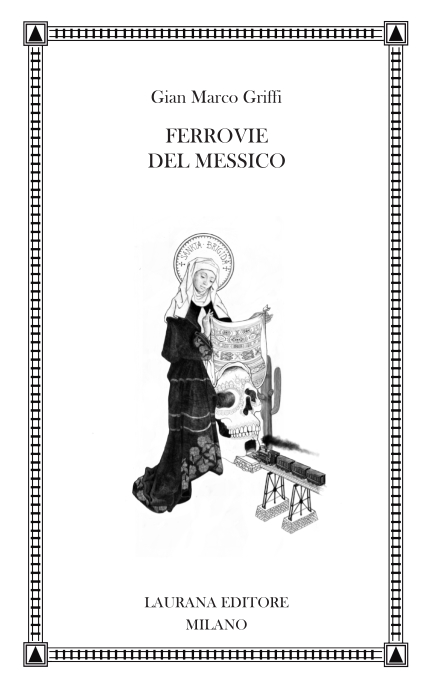

(Il 26 maggio arriverà in libreria Ferrovie del Messico, terzo libro e primo romanzo di Gian Marco Griffi. Lo pubblica Laurana Editore nella collana fremen curata da Giulio Mozzi. Il libro è prenotabile in rete già da questa settimana e sarà disponibile al Salone a Torino presso lo stand dell’editore. Il romanzo, ambientato nel febbraio del 1944, racconta l’avventura di Cesco Magetti, un milite della Guardia nazionale repubblicana ferroviaria inquadrato nella Stazione di Asti che riceve l’ordine di compilare una mappa delle ferrovie del Messico. Riproduciamo, per gentile concessione dell’autore, la postfazione di Marco Drago.)

Dopo aver finito di leggere Ferrovie del Messico di Gian Marco Griffi sono andato alla ricerca della mia vecchia copia di V., il romanzo d’esordio dello scrittore americano Thomas Pynchon. Si tratta della riedizione uscita per Rizzoli nel 1992, con prefazione del celebre critico Guido Almansi.

La ragione di questa mia ricerca è banale: il romanzo di Griffi mi ha ricordato quello di Pynchon e mi interessava verificare che il parallelismo non fosse in realtà uno scherzo della memoria. A dire il vero ero più interessato a rileggere la prefazione di Almansi che non l’intero romanzo: avevo l’impressione che fosse proprio nella prefazione quello che mi serviva per cominciare a parlare di Ferrovie del Messico.

Ho trovato con una certa fatica il volume, che avevo letto con altrettanta fatica nei primi mesi di naja proprio nel 1992, e mi sono subito reso conto che non mi ero sbagliato. Se sostituissimo il titolo del romanzo di Pynchon con quello del romanzo di Griffi la prefazione filerebbe liscia uguale. Almansi sintetizza con brillantezza e ricchezza di citazioni la storia di una fantomatica «letteratura enciclopedica», partendo dalla quinta lezione americana di Italo Calvino (quella sulla molteplicità). Vengono menzionati Bouvard et Pécuchet di Gustave Flaubert, Marcel Proust, Robert Musil, James Joyce, Carlo Emilio Gadda, Jorge Luis Borges, Henry Miller, Georges Perec e, naturalmente, Thomas Pynchon. Almansi sottolinea l’evidente influenza esercitata dall’Ulisse di Joyce su tutta la letteratura modernista posteriore, e in particolare cita il capitolo più caotico del romanzo, quello di Circe, un capitolo dalla «struttura sfilacciata» e in cui troviamo un grande «accumulo di dettagli grotteschi». Quel particolare capitolo, dice Almansi, ha avuto un riverbero «in tutti quegli scrittori che perseguono un ideale enciclopedico».

L’elenco di autori «enciclopedici» di cui sopra sembrerebbe plausibile come albero genealogico di Griffi. In questo romanzo si avvertono a tutti gli effetti tracce di Gadda, Joyce, Borges, Miller ecc., e Griffi persegue evidentemente un ideale enciclopedico con questo suo Ferrovie del Messico: oltre un milione di battute per raccontare una trama piuttosto lineare: nei primi mesi del 1944 Cesco Magetti, un milite della Guardia nazionale repubblicana ferroviaria di Asti perseguitato da un terribile mal di denti, riceve dal suo superiore l’assurdo incarico di disegnare una mappa delle ferrovie del Messico. Seguono le avventure che lo porteranno a disegnare la mappa e a uccidere un ufficiale nazista.

Se la trama da seguire è semplice, Griffi riesce nell’intento di trasformarla in un’epica tragicomica che genera storie su storie, tanto che a un certo punto il lettore si rende conto (non senza un certo sgomento) che, volendo, il libro potrebbe non finire mai. Quando un autore non si pone limiti e decide intenzionalmente di buttarsi tutto intero nel testo che sta scrivendo, succede proprio questo: il testo, come lo spaziotempo, non è un concetto solido con dei limiti ben precisi. Ogni testo, volendo, possiede un’elasticità tale da poter essere teso all’infinito. La parola chiave, qua, è «volendo». Volendo si può scrivere un libro che contiene tutto. È una di quelle chimere che certi autori hanno inseguito, a partire forse da Cervantes per arrivare ai già citati Proust e Joyce fino ai nostri contemporanei David Foster Wallace e William T. Vollmann.

Nel caso di Ferrovie del Messico troviamo la Asti del 1944 e c’è più di quello che servirebbe per ambientarvi un romanzo, sembra anzi esserci tutta la Asti del 1944. Proseguendo nella lettura viene il dubbio che nel romanzo ci sia tutta la Repubblica Sociale Italiana e man mano che ci si inoltra tra le pagine del libro le cose che ci vengono raccontate nel minimo dettaglio si moltiplicano: certe avventure riportate dalla coppia di becchini contengono riferimenti a luoghi, istituzioni e usanze del Centroamerica che è difficile capire se siano frutto di scrupolosa documentazione o di fantasia debordante. Nell’epoca di Google sarebbe facile verificare ogni singola affermazione non di conoscenza comune contenuta nel libro (e ve ne sono decine a ogni pagina), ma a che pro? Da semplice lettore non mi interessa molto sapere se l’autore sta tenendo una lezione di etnologia o se mi sta raccontando una specie di barzelletta colta.

Quanti piani narrativi si contano in Ferrovie del Messico? Quante digressioni? Quante parodie? Quante citazioni nascoste? Quante citazioni scoperte? Quante citazioni false? Come se non bastasse, i capitoli cominciano tutti con una data e ovviamente saltano avanti e indietro nel tempo, a volte di mesi o di anni, a volte di un solo giorno, e ci si arrende fin da subito all’impossibilità di creare uno schema degli avvenimenti in ordine cronologico, anche perché non aggiungerebbe molto alla lettura del testo.

Il libro è ambizioso, lungo e complesso, ma è anche divertente, commovente e avvincente. In una parola: riuscito.

L’uomo che l’ha scritto è un signore della provincia di Asti che lavora in un centro sportivo, per essere precisi dirige un campo da golf (nel libro il golf compare in una delle scene più esilaranti). Quello che il lettore medio si chiede è: ma come ha fatto questo signore della provincia di Asti, che avrà il suo bel daffare a dirigere il campo da golf, che avrà una vita familiare che comprende una coniuge e dei figli, dei genitori anziani, delle scadenze da rispettare, come ha fatto questo signore a documentarsi così accuratamente per poter scrivere della Asti del 1944 senza sbagliare un riferimento, per poter scrivere con apparente sapienza di Messico, di Germania nazista, del processo attraverso il quale dalla cellulosa si ottiene la carta e così via per un milione di battute?

Quello è un mistero che deve rimanere tale. Magari Gian Marco Griffi non esiste. Gian Marco Griffi potrebbe essere un computer a cui è stato insegnato come produrre una cosa che per comodità chiamiamo romanzo. Qualcuno ha premuto start e ne è uscito questo libro. O magari è un collettivo di scrittori, ognuno specializzato in uno specifico ramo della conoscenza. O magari è solo uno scrittore che è rimasto impigliato nella sua stessa storia, nel suo stesso labirinto, ed è ancora lì che cerca di uscirne. Per concludere come abbiamo iniziato, è necessario tornare alla prefazione di Guido Almansi a V. di Thomas Pynchon. A un certo punto Almansi scrive che un romanzo enciclopedico moderno deve contenere «un’analisi dello sfacelo, una coscienza del collasso, una testimonianza della frammentazione, una critica radicale del concetto di verità», e aggiunge che all’autore resta soltanto la soddisfazione del gioco mistificatorio: confondere le carte equiparando verità e fantasia senza dare appigli al lettore. E racconta come anni prima avesse perso un’intera giornata a controllare una citazione della Storia della Guerra europea di Liddell Hart alla British Library di Londra (si era in epoca preinternet). Alla fine si era reso conto che la citazione era falsa. E dove aveva trovato, Almansi, quella citazione falsa? In uno dei testi che vengono più volte citati proprio in Ferrovie del Messico, ossia Il giardino dei sentieri che si biforcano di Borges.

Questa stessa conclusione della mia ricerca alle fonti del romanzo enciclopedico, effettuata per scrivere la presente postfazione, nata da un ricordo sfumato e conclusa con un’epifania sconcertante e quasi magica, sembra nata dalla mente del computer/collettivo/autore reale definito «Gian Marco Griffi».

E chissà, magari è così davvero.

Sul documentarsi, Massimo Colesanti in una nota introduttiva su Salammbô di Flaubert, condensando, fa notare quanto Flaubert si sia documentato, cinque anni; e quanto lo accusarono, poi, di una Cartagine inventata. “La ricostruzione – commenta Colesanti – non è che il metodo d’una costruzione personale e letteraria”.

Domandarsi come ci si documenti è pratica malmostosa. Non si va alla ricerca di sapere, in un’opera letteraria, ma di suggestione.

Che piacere rileggere un articolo di Marco Drago!

Quasi nostalgia ripensando all’Amico del pazzo, Zolle, gli interventi stralunati, su Radio 3.

Quei primi anni 2000 non ancora social ma in fondo si era tutti sui blog, c’era già Nazione Indiana,

ma sì dai, non sono poi così lontani. Marco, quando ci regali un altro romanzo come quelli lì, con quelle copertine fluo (Domenica sera), quell’ironia non volgare, per schiaffeggiare un po’ anche questo presente fuori di testa?

Febbraio 2023 esce finalmente un mio libro (dopo 9 anni e mezzo).