G come Giallo. Il sillabario di Sinigaglia

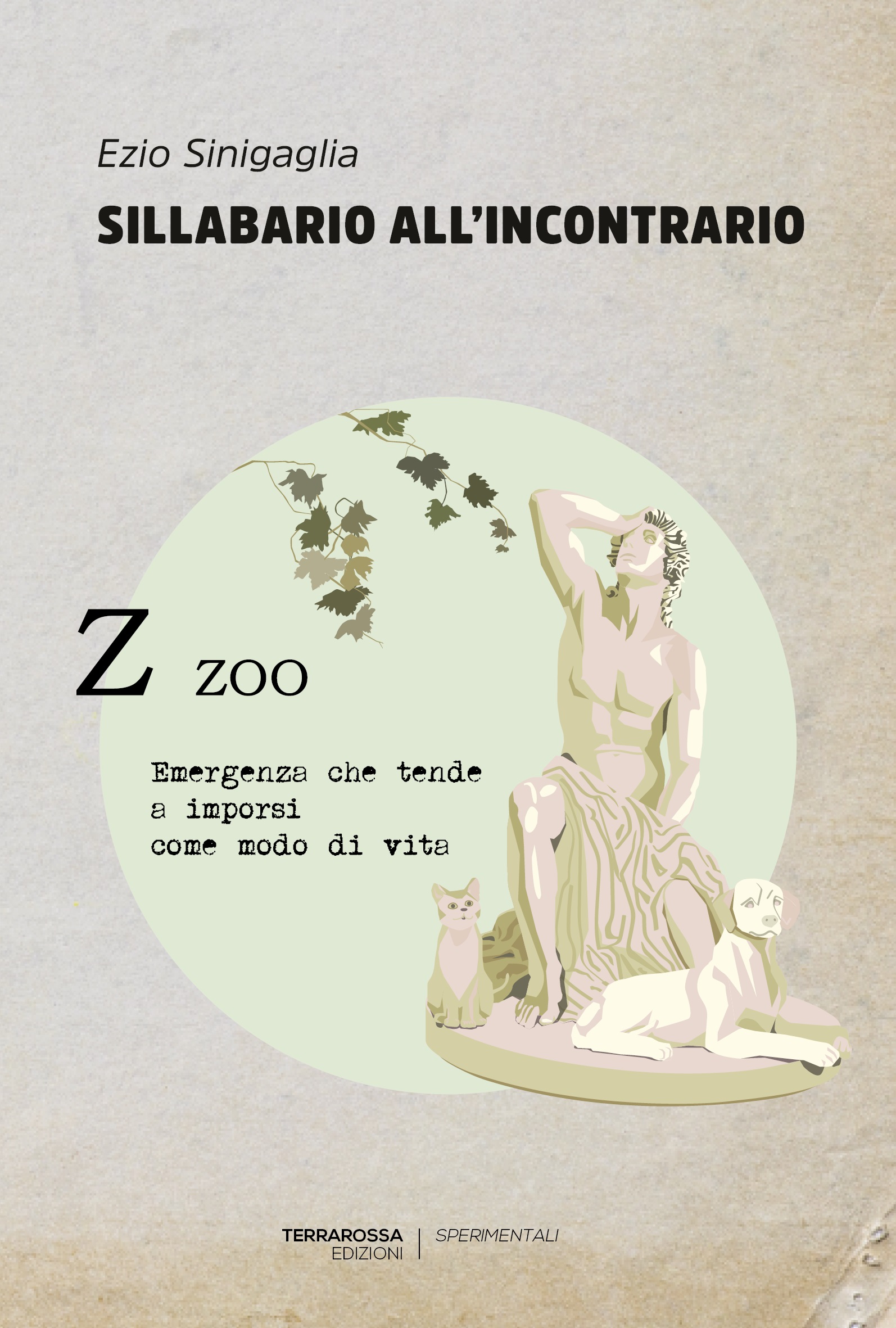

[Per Terra Rossa è uscito Sillabario all’incontrario di Ezio Sinigaglia, presentato al premio Strega da Lorenza Foschini. Ne pubblico la G di Giallo. ot]

di Ezio Sinigaglia

Per convincersi che la letteratura gialla è, o può diventare, una delle armi più sottili escogitate dall’uomo per carpire alla vita almeno un’ombra del suo segreto, non c’è poi bisogno di andar tanto lontano: basta Maigret, il più popolare di tutti gli esploratori dell’universo giallo della follia: un’indagine di Maigret ha sempre qualcosa in comune con la danza di Salomè: la progressiva rimozione dei veli non è finalizzata a quel che sembra: il denudamento di una bellezza, di una perfezione, il ritrovamento di un ordine naturale, lo spettacolo di una verità luminosa: se Erode ha sete della pelle di Salomè, del segreto del suo corpo senza veli, resterà deluso: la nudità del corpo non è che una fase di passaggio, effimera, destinata all’oblio: la verità di Salomè è custodita al di là dell’ultimo velo, e di fronte all’orrore di questa verità sottopelle lo splendore della pelle non conta più nulla: è l’ottavo velo che cade accanto agli altri sette, dei quali non si ricorda più nemmeno il colore: così il lettore di Simenon, che aspettava il premio della verità (lo svelamento del mistero), trova il castigo di una verità più profonda, di una nudità ulteriore: una sorta di squallore abissale e universale che informa di sé ogni ambiente, che si può respirare nell’aria di ogni interno come un odor di cavolo: il lettore resta su questa verità ultima, snudata dalla rimozione dell’ottavo velo: la disperazione della condizione umana non ha in sé nessuna grandezza, e quindi nessuna possibilità di riscatto: è un dolore meschino, turpe, viscido quello che si cela all’interno del delitto: un dolore sordido e ripugnante dal quale vorremmo distogliere gli occhi e dissociarci, quanto meno fisicamente, come dallo spettacolo dell’agonia di un verme: ma non possiamo: come Maigret, che ci ha portati a spasso per tutta la sua indagine losca e saporita, arrostendoci pian piano nel fornello della sua pipa, come Maigret, che ci ha assimilati al suo organismo fino a farci fiutare col suo naso e respirare coi suoi polmoni, come Maigret, per comprendere il delitto, dobbiamo identificarci con l’assassino: comprendere vuol dire far proprio, capire vuol dire contenere dentro di sé: qui non è questione di armonie, come nel caso dei delitti di Agatha Christie e delle indagini di Poirot: l’organo di senso chiamato in causa non è l’orecchio, ma il naso: di conseguenza prendere le distanze è impossibile: bisogna calarsi all’interno dell’ambiente in cui il delitto è maturato, e respirare l’odor di cavolo: Poirot non si pone affatto il problema di capire, bensì quello di dedurre: la sua somiglianza con l’assassino si arresta alla superficiale condivisione dei medesimi principi logici: e tanto basta per rendere l’intero plot piuttosto inverosimile: nelle inchieste di Maigret la verosimiglianza risiede nel capovolgimento della somiglianza: non punto di partenza, ma punto di arrivo: il libro è, a ben guardare, la storia di come Maigret e il lettore, progressivamente e quasi senza avvedersene, si trasformano da investigatori in complici del delitto. In una pagina che per me è rimasta memorabile, Maigret, eccezionalmente espatriato per l’occasione in Olanda, segue una notte un sospetto, a piedi, lungo la riva di un canale: lo segue sull’altra sponda: l’idea ha innanzitutto una sua efficacia narrativa: un pedinamento così anomalo, che si svolge su un terreno separato e non può quindi mai trasformarsi in congiungimento, offre l’opportunità di un’osservazione, paradossalmente, più ravvicinata: se Maigret seguisse la sua preda sulla stessa sponda del canale, dovrebbe mantenersi a una distanza di sicurezza, o di rispetto: avrebbe certo il vantaggio di non perderla mai di vista, di riuscire forse a scoprire dov’è diretta: ma nessun altro: l’interposizione del canale, rendendolo poco credibile come pedinatore, gli consente una maggiore audacia, una più acuta attenzione ai dettagli: in compenso il sospetto potrebbe svanire nella notte, in qualsiasi momento, infilare un viottolo, dileguarsi nei campi: per Maigret sarebbe impossibile corrergli dietro: questo modo di procedere è tipico di Maigret nella parte iniziale di un’inchiesta: la scena del canale offre, direi, una rappresentazione simbolica del suo metodo: fra lui e l’ambiente del delitto c’è ancora un fossato, un confine nettissimo, che non deve essere scavalcato troppo presto: per il momento si tratta di osservare, di orientarsi, ora arretrando per considerare da lontano tutto l’insieme, ora accostandosi per esaminare da vicino un singolo particolare: ma la scena del canale rende immediatamente chiaro al lettore che, per comprendere il delitto e identificare l’assassino, bisognerà ben presto passare dalla sua parte. Passare dalla parte dell’assassino: è questa necessità a rendere giallo il giallo, se davvero il giallo è il colore della follia: si tratta di oltrepassare una linea, una di quelle linee gialle che delimitano le zone proibite o di pericolo: al di qua, si è nell’area rassicurante che la società ammette e approva: al di là, si è nel mondo dei fuorilegge, degli esclusi. Ciò che mi affascina della letteratura gialla è proprio il modo caratteristico in cui mette in agitazione i contorni di questa linea di confine: il margine si allarga e si restringe di continuo: a tratti è così ampio da costituire per il lettore un comodo rifugio, dove sistemarsi beatamente come nel limbo degli ignavi: a tratti si assottiglia a un punto tale che sembra di poter marciare in perfetto equilibrio, con un piede su una sponda del canale e l’altro sulla sponda opposta: poi, all’improvviso, ci si accorge di aver valicato la frontiera, come se la linea si fosse ritratta sotto i nostri passi, lasciandoci di là: allora il mondo straniero diventa automaticamente l’altro, quello dell’approvazione sociale. Il romanzo giallo scava nella psiche umana fino a raggiungere e a mettere allo scoperto il nucleo di autenticità primitiva che vi si annida: un nervo mai addomesticato, pre-sociale, che si ribella all’odiosa necessità di essere perbene.