Gruyaert a Parigi: il miracolo del colore

di Ornella Tajani

A Parigi, nello spazio espositivo Le Bal, è aperta fino al 24 settembre la mostra dal titolo La part des choses, dedicata al fotografo belga Harry Gruyaert, classe 1941: membro dell’agenzia Magnum Photos, è considerato uno dei maestri europei della fotografia a colori. In esposizione per la prima volta 60 sue fotografie realizzate tra il 1974 e il 1996.

Non stupisce, scorrendone la biografia, scoprire che Gruyaert abbia seguito da giovane anche studi di cinema: davanti a molti dei suoi scatti è difficile, in effetti, credere che siano “solo” foto e non piuttosto fotogrammi di un film, tali sono la potenza narrativa, la capacità di evocare un prima e un dopo l’attimo ritratto – di suggerire frammenti di storie non ancora accadute, forse prossime e inevitabili, come argomenta Richard Nonas in uno dei testi di presentazione.

A volte mi dico che sarebbe talmente più semplice mettere in scena le mie immagini, ricreare un certo muro come Antonioni, o chiedere al tal personaggio di vestirsi in modo diverso. Ma credo che perderei il miracolo istantaneo dell’inatteso che toglie il fiato,

si legge nelle parole del fotografo. Citando anch’egli Antonioni a mo’ di riferimento, come già nel caso di Raymond Depardon, Gruyaert sottolinea l’importanza della matericità del proprio lavoro, nel quale i colori acidi, saturi, la «matière couleur», come lui stesso la definisce, rivestono un ruolo di primo piano.

Il colore è un modo di scolpire ciò che vedo. Il colore non serve a mostrare un soggetto o la scena che sto fotografando, è un valore in sé. È l’emozione stessa della fotografia.

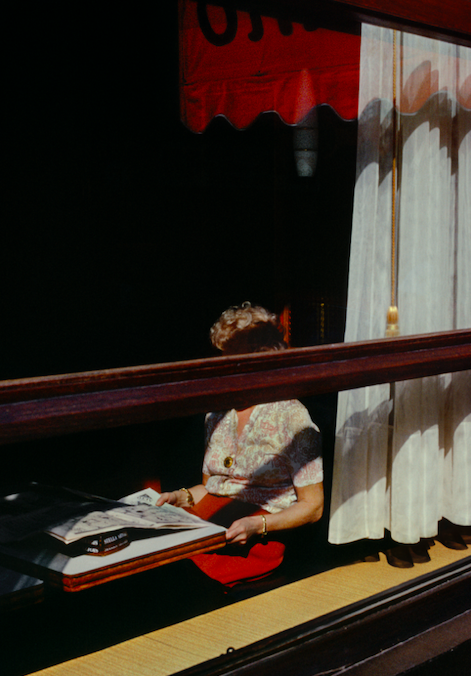

Il miracolo del colore detta la ricerca di Gruyaert, lo si vede in ogni scatto: da quelli più minimalisti, in cui un idrante giallo troneggia fra due paletti rossi, a quelli più compositi, come questo. Lo stesso allestimento della mostra gioca con i colori, cambiandone uno per ogni tramezzo. Per il resto l’articolazione del percorso espositivo appare un po’ confusa, proponendo tappe perlopiù geografiche (Belgio, Stati Uniti, Maghreb, ecc.), criterio non sempre prioritario nei lavori del fotografo.

«Mi butto nelle cose per sperimentare il mistero, l’alchimia: le cose mi attirano e io le attiro», dice Gruyaert. La part des choses, dunque, perché ciò che gli interessa è «trascriverne la percezione, farsi veggente», come annota la co-direttrice di Le Bal Diane Dufour, con un clin-d’œil à Rimbaud e uno finale, più nascosto, a Jean Cocteau: «Fotografare può essere anche questo: comunicare uno stato di solitudine e dire una bugia più vera della verità».

Narrare dunque mentendo, o meglio confondendo un po’ le carte, per raggiungere un diverso livello della realtà, per schiudere una visione. La fotografia di Gruyaert è déroutante, le sue luci catturano chi osserva in una dimensione apparentemente ordinaria eppure inafferrabile, davanti a immagini iperconcrete e nondimeno ambigue: così quello che a prima vista sembrerebbe un incrocio di strade statunitensi si rivela essere uno scorcio della città marocchina di Ouarzazate; altrove, lo scatto di un uomo che cammina fra due macchine suggerisce un paese dell’America latina, e invece è tratto dalla serie Irish Summers – serie magnifica, di cui purtroppo poco si vede in questa occasione.

Merita molto, ed è invece ben presente, il lavoro «Moscow», risalente al 1989: all’indomani della caduta del muro di Berlino, il fotografo viaggia in URSS, dove racconta di essersi ritrovato davanti a una società «congelata e fossilizzata»; lì «una tavolozza di colori sconosciuti, sbiaditi, attenuati» gli si è offerta alla vista, «l’immagine di un universo che era esistito tra due mondi».

La part des choses resta dunque una mostra di indubbio interesse e godimento, in uno degli spazi fotografici più interessanti di Parigi. Si spera che possa arrivare anche in Italia, dove l’opera di Gruyaert è ancora poco nota.