di Orsola Puecher

Nel piccolo saggio ⇨ Come curare la malinconia Mark Twain recensisce l’esordio tardivo, o forse ritardato, sicuramente a scoppio ritardato di un oscuro scrittore di provincia, G. Ragsdale McClintock

di Orsola Puecher

Nel piccolo saggio ⇨ Come curare la malinconia Mark Twain recensisce l’esordio tardivo, o forse ritardato, sicuramente a scoppio ritardato di un oscuro scrittore di provincia, G. Ragsdale McClintock

di Alessandra Carnaroli

– signora fra un po’ gliela riportiamo così l’attacca –

e dove sul muro che sono tutta un dolore? mi sembra che mi è venuta fuori l’ernia dalle gambe, mi sembra che sono il fuoco che brucia sotto. l’attacco sul muro come se è la foto di un parente morto come se è un quadro coi cavalli, l’attacco al tram facciamo un giro la porto a comprare il ghiacciolo. mi hanno detto “complimenti è una femmina” io non lo sapevo non lo volevamo sapere fino all’ultimo, volevamo la sorpresa va bene tutto basta che è sana

di Mariasole Ariot

L’ingresso è gelido, le piccole ore notturne della casa si dispongono simmetriche nello spazio vuoto. Una donna mi consegna un foglio, “lo firmerai domani”, dice sottovoce, e continua a sorridere, sorride come si sorride alla madre di un figlio morto: è la contenzione mascherata da accudimento.

Al risveglio non una terra che frana sotto i piedi ma il mio volto che frana sotto i piedi dello strato più profondo della terra. Questo tempo che non passa è un ramo nero e secco, bruciato da un sole osceno, divorato dalle larve.

[un uomo entra nella stanza, abbassa i pantaloni, piscia per terra, io piango]

Aperto il ramo, spezzate le giunture, i piccoli vermi bianchi annodano e si snodano afferrando il loro niente.

E quel niente senza nome ha il cuore di una donna che tace da tre giorni, di tre giorni in tre giorni si addormenta e si risveglia, rannicchia le giunture come fossero oggetti, rende le ginocchia soprammobili perché se ne prendano cura i parenti. Il resto va in frantumi, lei dorme e lo farà per un tempo che qui dentro non conosce la distinzione tra i mai e i sempre.

di Franco Buffoni

Vita agra

E li pensavo invece che ai ponteggi

Aggrappati al condominio di fronte,

Sui prati verdi a prendere il sole

Giocare a tamburello bere birra

Scherzare fino a tardi ritornare

Per svegliarsi alle sette

Essere alle otto in punto qui di fronte

Risalire il ponteggio, accompagnarmi

Per tutta settimana, cento pagine nuove

Da tradurre.

(uno dei grandi misteri della narrativa italiana è per me come Vincenzo Pardini non abbia vinto due volte il premio Viareggio, come non sia letto e amato e osannato, come tutta la sua opera non sia stata riunita e ristampata da un grande editore, come non sia considerato un classico, come non venga letto nelle scuole; dalla sua ultima raccolta di racconti “Il viaggio dell’orsa” (Fandango, 2011) ritaglio due stralci quasi a caso: la sua scrittura così desueta e così attuale, sempre così particolare, mi sembra sempre bellissima; GS)

di Vincenzo Pardini

da “La sfida e la pantera”:

La domenica mattina, o il sabato pomeriggio, Mastre e Veronio aprivano la gabbia a Panterina, che usciva nel verziere. Avvicinatasi al tronco d’un fico, lo incideva con gli artigli. Poi fiutava i muri, guardando in alto. Pareva ammirasse il cielo. In contrasto col manto nero, gli occhi gialli erano pepite d’oro. E anche il collare d’acciaio brillava in maniera insolita. Alla carne macinata, preferiva polli e conigli, che loro compravano al supermercato. Talvolta glieli strappava di mano con una zampata, addentatoli. Le ossa scricchiolavano tra le mandibole. Delle galline, lasciava zampe e testa, dei conigli soltanto la testa. Dopo, entrava in casa. Sdraiata sul divano, s’assopiva. Alle loro carezze restava assai distaccata. Avessero insistito, li avrebbe guardati coi suoi occhi traversati da un riverbero cupo. Se invece era lei a voler giocare, gli accostava collo e schiena alle gambe. Durante uno di questi giochi, profittando del fatto che Veronio voleva allargarle il collare, se lo sfilò tirandosi indietro di scatto. Adesso non sapevano come fare per riportarla nella gabbia. Provarono mettendovi della carne. Sazia, la ignorò. Andò dentro, passata mezzanotte.

Venne freddo. Il sole batteva nel suo angolo solo al mattino. Teneva gli occhi socchiusi, il corpo percorso da un tremito. Mastre e Veronio pensarono fosse ammalata. Chiesero a Michelangela se conosceva un veterinario di cui fidarsi. Il veterinario consigliò di metterle paglia nella stia. Animali assai umorali, male accettavano l’inverno, specie in cattività. Loro tanto fecero. Ma lei ammucchiò la paglia in un angolo, muovendo le zampe anteriori alla stregua di braccia. Voleva stare sulla terra nuda. Come di consuetudine, un sabato pomeriggio la liberarono. Uscì, stiracchiandosi e sbadigliando. Poi, salita sul fico, dai rami alti scavalcò il muro, scomparendo. Esterrefatti, Veronio e Mastre si guardarono in silenzio. Dalle case vicine provenne qualche grido, che pareva più di meraviglia che di paura. Colti dal panico, decisero disfarsi della gabbia che, in breve, ridussero a ferraglia. Poi, col furgone, andarono a gettarla in una discarica abusiva, vicina al Tevere. Tornando indietro, trovarono nel quartiere le macchine della polizia.

da “La vendetta del gufo”:

Ormai padrone del territorio, il gufo, nelle sue uscite al calar della sera e all’alba, s’era avvicinato alle case abitate di S. Francesco, planando sui tetti che non sapevano di legno, pietra e camini spenti; emanavano suoni a lui sconosciuti, che lo inquietavano, facendolo sentire in pericolo. Ma, nello stesso tempo, scoprì che attorno a quelle case c’erano pollai, gatti, civette, passeri e storni. Quella mattina, nascosto dietro il comignolo, ghermì una civetta che rientrava al nido, sotto le tegole. Per la femmina afferrò un giovane gatto, in giro attorno a una pagliaio. Gli calò addosso, oscurandogli la vista con le ali; il gatto si inarcò, e lui lo colpì col becco, adunghiandolo sulla schiena, che finì di stritolargli in volo, mentre ancora soffiava e si contorceva. Ma gli animali di terra, sollevati in aria, perdevano forza e coraggio, abbandonandosi. Radente gli alberi, volò al nido. Arrivato, la femmina gonfiò le penne, allungando il collo. Lui, poggiatosi al bordo del covo, gli dette il gatto, che lei tranciò col becco, ingoiandone bocconi che le gonfiavano il collo. In breve, del micio rimasero pelliccia, zampe e testa, che gettò nel dirupo. Il maschio le fece delle effusioni, strofinandola con la testa. La pioggia scorreva sul loro piumaggio come fosse unto. Spuntava un’alba di nubi. Dal bosco provenivano i canti degli uccelli del giorno che, da quei dintorni, s’erano allontanati. Il maschio li aveva cacciati e rapiti. Sotto i suoi colpi erano cadute cornacchie, ghiandaie, un falchetto e storni. Era entrato nel loro stormo, alla sera, quando calavano. Sazi, lui e la femmina s’apprestavano a trascorrere la giornata.

La pattuglia del Corpo Forestale, comandata dal brigadiere Saleo De Fernandi, era arrivata a S. Francesco ch’era appena giorno. Non si spinse nello spiazzo del crinale, in mezzo alle case e le capanne dislocate sui dossi. Si fermò tra castagni, lecci e muri a secco. L’intento del brigadiere era di nascondersi in un cortile abbandonato, da dove osservare le mosse di Faido Alterchi. Aveva percezione che, profittando del cattivo tempo e sentendosi al sicuro, facesse qualche mossa falsa. Pioveva, e l’acqua scivolava dal pastrano grigioverde dei due agenti. Nubi calavano a sghembo dalla montagna, unendosi alla nebbia della Valle, mossa da folate gelide. Una primavera che sembrava inverno. Appostato davanti casa Alterchi, il brigadiere mise mano al binocolo, inquadrandone l’aia. Non c’era movimento, se non il fumo del caminetto. Ma i cani (ne avevano quattro, due da gregge e due da pagliaio) abbaiarono, puntando verso di loro. S’aprì una finestra e s’affacciò la madre di Faido. Si ritrasse, lasciandola aperta. Dai costoni s’alzò il gauuu di un lupo. Solitario e cavernoso, pareva disperdersi nella nebbia. Un altro gli fece eco dall’altra parte della montagna. I cani si azzittirono. Dopo un concitato vociare, e uno sbattere di porte, Faido uscì, incamminandosi all’ovile, situato nei pianori sottostanti la casa. Da lì non l’avrebbero controllato e allora si spostarono verso un’altura che gli permetteva di spaziare il territorio sottostante. Le nubi s’erano fatte più nere, ma la pioggia aveva rallentato. Col binocolo, il brigadiere inquadrò l’obiettivo. Arrivato all’ovile, Faido fece uscire il gregge, che seguì riparandosi col pastrano. Il brigadiere avrebbe voluto andarsene. Ma l’agente, giovane e curioso, gli chiese di perseverare. Il brigadiere acconsentì. Pochi istanti e Faido, allontanatosi dal gregge, raggiunse una capanna fatiscente, salendo sul tetto. Piegato sulle tegole, parve prelevare o deporre qualcosa. Scese, guardando attorno.

(da Con Fatica Dire Fame)

di Giovanni Turra

Giunto più che a mezzo del cammino

bramisci con gli alci

a lode del Signore: solo,

sei sempre stato solo

e matto una metà.

. . . . . . . . . . . . . . . . Alpenstock:

s’abbatte in terra la mia verga e trema

se turbo spira.

Hamlet in the Dark Pt.II / Michele Zaffarano. 2012

di Giacomo Sartori

I miei piedi amano camminare, il che forse per dei piedi non è originalissimo. Se fosse per loro saremmo sempre in movimento. Pure a me piace scarpinare, ma più di tutto stare a letto. Io nel letto non mi limito a dormire, ma anche leggo, lavoro e faccio il malato. E siccome leggo e lavoro molto, e sono quasi sempre malato, giaccio spessissimo sdraiato. Il mio compagno di università mi chiamava Oblomov, e mia moglie un giorno mi ha confessato con le rughine tra le sopracciglia che prima di conoscermi non aveva mai immaginato che una persona potesse passare tanto tempo a letto come faccio io. I miei piedi insomma non sono tanto contenti, e qualche volta si gonfiano, soprattutto sul lato esterno e su verso le caviglie. Io allora mi lascio intenerire, e li porto a spasso. Certe volte bisticciamo, ma per molti versi ci assomigliamo: anche loro sono robusti e fragili, un po’ ottusi e ostinati, curiosi e monomani, ipersensibili e inclini allo scoraggiamento, timidi e forse un tantino paranoici. Morfologicamente sono corti e hanno il collo alto – nei negozi di calzature ho imparato che si dice così – quindi abbiamo sempre qualche difficoltà a trovare di che coprirci. Neanche parlarne di mocassini, o di quelle scarpette da ginnastica affusolate che si usano adesso, tanto per intenderci. Se la misura è della lunghezza giusta le scarpe che proviamo sono troppo strette, se la larghezza è sufficiente sono lunghissime, e questo la dice lunga sulla loro intrinseca inadattabilità. Del resto di solito ci riforniamo alle svendite, verso la fine, quando non resta quasi niente: ci adattiamo a quello che troviamo, rammaricandoci di far sempre le cose all’ultimo momento e male. Manco a dirlo mia madre s’era messa in testa che camminassi con i piedi inclinati in dentro, e allora ogni tanto mi portava da degli specialisti che mi facevano incedere avanti e indietro come si fa con le indossatrici. Non c’è affatto da stupirsi, perché lei ha sempre pensato che tutto quello che facevo non andasse tanto bene. Quel che è certo è che i miei piedi puzzavano, e i miei fratelli e i miei cugini mi prendevano in giro, e in vacanza si accapigliavano per non dormire con me. Io mi vergognavo dei miei piedi così cafoni, perché ero un po’ orgoglioso, e mi sarebbe piaciuto essere piuttosto stimato e ammirato. Qualche anno più tardi ho scoperto una polverina bianca che insufflata nelle scarpe risolveva il problema: la formicolante operosità della specie umana riesce a trovare delle soluzioni agli impicci più disparati. Per noi, io e i miei piedi, è stata uno storico passo in avanti, una vera e propria emancipazione. Poi invece a un certo punto hanno smesso di odorare, perché nella vita tutti abbiamo delle svolte inaspettate, tutti prima o poi facciamo il contrario di quello che facevamo prima. Rimangono i soliti rusticoni, ma non puzzano più. Però intendiamoci, hanno anche afflati metafisici, e amano per esempio lasciare enigmatiche impronte sul bagnasciuga, effimere ma filosoficissime impronte. Si accollano questa responsabilità con orgoglio trattenuto, con solennità, stagliandosi ieraticamente nella luce del tramonto. Purtroppo al giorno d’oggi prevale la tendenza a confinare i piedi nelle funzioni più terra e terra, e invece per capire davvero una persona bisogna partire proprio da loro. I piedi a differenza delle facce non sanno mentire, e non riescono a nascondere la ristrettezza mentale e il servilismo. I piedi delle persone libere sono fieramente aggrappati al suolo, hanno dita dritte e distanziate l’una dall’altra, sono armonici e ben equilibrati, espressivi e saggi, emanano un’innata eleganza, un irresistibile carisma. Non c’è niente di più seducente di un piede indomito, anche se tozzo, e niente di più repellente di un piede molliccio e asfittico, ombroso e meschino, marcato dalle stigmate della sottomissione e della schiavitù. Per parte mia trovo seducentissimi certi piedi, e non ho mai venerato nessuna zona del corpo femminile più di quella. Certo però che viviamo in un’epoca nella quale la superficialità infuria incontrastata: conta solo la scorza, l’immagine. Sembra quasi che i piedi servano solo a denotare lo stato sociale e le inclinazioni più futili, invece che a fare tutte le cose per le quali sono fatti. Per ottemperare stolti capricci cosiddetti estetici sono costretti a mascherarsi da nababbi, principini, tennisti, fate, streghe, pirati, cow-boy, becchini, giullari, capitani d’industria, pompieri, centauri, bambole, ballerine, olandesine. E loro si prestano al gioco, seppure a malavoglia, perché in molti casi la dignità non è il loro forte. Solo i popoli più poveri hanno ancora il buon gusto di andare in giro scalzi, come del resto – come è noto i contrari tendono spesso a flirtare – anche molti ricconi nelle loro case di lusso. Ma sono eccezioni. Io stesso, educato in un paese relativamente opulento e che da sempre officia gli dèi dei calzari, soggiaccio all’ignobile dittatura dell’etichetta e dei riti borghesi. Alla mia laurea tanto per fare un esempio ero vestito anche troppo bene, o così mi sembrava, ma indossavo un paio di scarpe consumate, e mentre ero seduto davanti ai professoroni mi dicevo che da dietro il pubblico non poteva non notare le mie scarpe scalcagnate. E quindi invece di essere fiero dei complimenti della giuria mi sentivo derelitto: la mia carriera scientifica comincia proprio bene, mi dicevo. Certo però taluni eccessi andrebbero imbrigliati. Se io fossi un implacabile despota proibirei agli uomini le scarpe a punta, soprattutto se lucide e nere, e alle donne ogni genere di calzature che produce quell’imperioso rumore di zoccoli sui pavimenti e sull’asfalto che non può non risvegliare in un qualsiasi cervello democratico risonanze funeste. Se c’è una cosa che detesto sono le donne che incedono calcando marzialmente ogni passo come un ben assestato colpo a un tamburo di una banda militare. Ma intendiamoci, anche i ticchettii ravvicinati e falsamente indifesi dei tacchetti appuntiti mi fanno venire il latte alle ginocchia, checché ne pensi Dino Campana. Quanto ai tacchi alti, con le volgarissime accentuazioni che provocano nelle sinuosità femminili, mi sembrano l’espressione del più consenziente asservimento al machismo più becero, non riesco a capacitarmi che vengano tollerati. A pensarci bene se fossi un dittatore comunisteggiante (mi vedo male come dittatore fascista) proibirei ogni sorta di tacchi. Poi però mi lascerei commuovere, perché in fondo non sarei poi così perfido, e commuterei la pena capitale in un periodo di rieducazione con calzature elastiche e silenziose, beninteso senza l’ombra di tacco. Una cosa degna di nota è che le suole delle mie scarpe si erodono solo all’estremità posteriore del tallone e in una confinata area centrale, il resto rimane come nuovo, anche a distanza di anni. Secondo mia moglie è perché i piedi degli scrittori non appoggiano tanto bene per terra. Io le ribatto che è proprio per quello che anche le loro frasi risultano un po’ sbilenche, e sono così belle. Per non parlare delle scarpe dei poeti, che non si logorano mai, perché loro la superficie terrestre la sfiorano appena, senza davvero toccarla, come certe immateriali carezze, le dico. Ma certo i miei piedi sono anche porcelloni, come tutti i piedi, e hanno trafficato anche loro sotto i tavoli, hanno fornicato, si sono appostati saldamente tra le cosce di donnacce, facendole godere, si sono incuneati negli spiragli delle porte in una temperie di grida e insulti, hanno centrato loschi sederi, hanno pestato cacche di cane, sono sprofondati nel letame, hanno imboccato sentieri che non portavano da nessuna parte, hanno schiacciato inermi lumachette: la vita è la vita. Però sono anche irrimediabilmente romantici, e amano il contatto con l’erbetta fresca costellata di margheritine, adorano i cieli stellati, amano sfiorare nei casti dormiveglia mattutini i corpi dei quali sono invaghiti. Naturalmente anche loro con il passare del tempo invecchiano e rincoglioniscono, proprio come me, forse però guadagnando pure loro in saggezza. Prova ne sia che da qualche anno in qua le scarpe le pretendono due numeri troppo grandi, in modo da starci comodi, e se ne fregano dell’ampia distesa vuota sulla punta: con l’età si capisce quali sono i valori importanti, cosa si vuole davvero.

(l’immagine: Michel Nedjar, “Darius”, 1996)

di Mariasole Ariot

Dopo tre giorni sono iniziate le sinfonie notturne.

La volpe è bella. È una donna potente, i suoi occhi sono pozzi neri. Ribaltano il visibile, cammuffano la noia. Mi racconta dei figli dispersi, un figlio dopo l’altro, il primo ferito nel ventre, il secondo nella vodka, il terzo dall’incendio di casa. La volpe continua a figliare, e poi non figlia mai. Ha le gambe corte, le rialza con piccoli inganni, ma resta terribilmente bella anche quando mente, quando si scortica la pelle fino all’incandescenza.

Ogni notte casco a perdifiato nei suoi pozzi neri, ci rannicchiamo al lato destro dei termosifoni, ritagliamo lenzuola per costruire una corda. Dice di aver intravisto un buco, oltre la siepe. La terra sprofonda, e le maglie della rete si lacerano. Poi ritagliamo lembi di stoffa per costruire le bende per Nicolien. Nicolien che sta sempre zitta, che si taglia le vene a trentasei denti, Nicolien che ha troppi denti, Nicolien che è senza lingua.

Roma, 13 aprile, alle ore 20:30, all’Apollo 11

(via Conte Verde 51)

nel contesto degli incontri Gli osceni fauni

dialoga con Cecilia Bello Minciacchi

e Marco Giovenale

parlando di Commiato da Andromeda

You play with democracy. But when things get serious, experts take over.

di Orsola Puecher

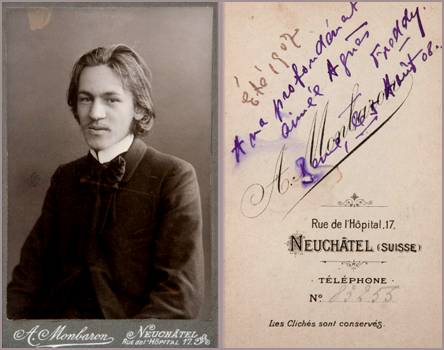

Frédéric-Louis Sauser – La Chaux-de-Fonds, Svizzera, 1 settembre 1887 – Parigi, 21 gennaio 1961 – ritratto del fotografo A. Monbaron, Neuchâtel, rue de l’Hôpital, 17, Suisse, nella cartolina datata Estate 1907, con dedica “Alla mia profondamente amata Agnès, – la cognata – Freddy. Berna 5 Agosto 1908” ha 20 anni. Un viso ancora sottile, un vestito di velluto, il col cassé, un fiocco anarchico e un sorriso appena accennato. – Les Clichés Sont Conservés – Sfuggito all’imposizione paterna di prosaici studi commerciali, dopo una specie di periplo dei continenti e dei mestieri più disparati, da apicoltore nei sobborghi di Parigi, a orologiaio a San Pietroburgo, giocoliere nei vaudeville londinesi con Charlie Chaplin, nel 1912 approda a New York, confuso fra gli emigranti del Nuovo Mondo, quasi un Karl Rossmann in carne e ossa. Raggiunge Féla Poznanska una studentessa polacca conosciuta a Berna, di cui anche l’amico Marc Chagall era innamorato, che poi sposerà nel 1914 e che sarà madre dei loro tre figli e compagna di una vita.

– Les Clichés Sont Conservés – Sfuggito all’imposizione paterna di prosaici studi commerciali, dopo una specie di periplo dei continenti e dei mestieri più disparati, da apicoltore nei sobborghi di Parigi, a orologiaio a San Pietroburgo, giocoliere nei vaudeville londinesi con Charlie Chaplin, nel 1912 approda a New York, confuso fra gli emigranti del Nuovo Mondo, quasi un Karl Rossmann in carne e ossa. Raggiunge Féla Poznanska una studentessa polacca conosciuta a Berna, di cui anche l’amico Marc Chagall era innamorato, che poi sposerà nel 1914 e che sarà madre dei loro tre figli e compagna di una vita.

Egli era sempre sul punto di partire, qui o la per lui non era importante. M’inquietava e non pensavo mai che potesse divenire adulto e scrivere una raccolta dei suoi poemi. La sua capacità di sopravvivere, viaggiare e continuare a scrivere mi stupiva.

Viaggiare e scrivere come totale sinergia.

Per il giovane Cendrars, che solo quattro anni più tardi là forse avrebbe potuto incontrare Picabia, Duchamp o Man Ray, il vagare solitario nei bassifondi di una New York ostile e oscura, dove regna la miseria, si sovrappone ai ricordi della Pasqua ortodossa a San Pietroburgo e al suo passato. In un incalzante dialogo con un Cristo che, sceso dai quadri appesi nei musei, gli cammina a fianco, il Calvario è assimilato a quello del poeta e a quello dell’umanità tutta: una lunga schiera di ultimi che lo accompagnano al Golgota. Dagli ospizi, dal ghetto, emigranti di tutte le razze, bestie da circo che saltano i meridiani, donne sfruttate, ladri, vagabondi, truffatori, suonatori ambulanti ciechi e monchi e

la cantante col cappello di paglia a rose di carta;

so che sono loro che canteranno per l’eternità.

Una preghiera interiore, invettiva e lauda medievale intersecata a un visionario flusso di coscienza, in cui il suono antico del ricordo delle campane ortodosse tintinna in una New York notturna silenziosa e minacciosa.

La città moderna e il suo deserto di solitudine irrompono nei versi con il tuono, il rumore immenso delle metropolitane gremite e dei treni che sfrecciano scuotendo i ponti di ferro, mentre l’alba scivola fredda come un sudario mettendo a nudo i grattacieli nell’aria. Il sole offuscato dai fumi è il volto coperto di sputi del Cristo.

JOHN SLOAN [1871-1951] Six O’Clock, Winter, 1912

Lo scintillio tenue delle lettere miniate d’oro del monaco, un evocato Andrej Rublëv che dipinge il volto di Cristo, si mescola al brillare profano delle insegne luminose delle banche, verso un finale dove nella solitudine della stanza tugurio tutto sembra sparire, anche il Cristo, nel vuoto dell’abbandono e nel dubbio.

Metafore e suggestioni pittoriche che spaziano dal fauvismo, al cubismo e all’espressionismo, con un marcato sottofondo chagalliano, immagini reali e allucinazioni si alternano nel contrappunto di un procedere cinematografico di montaggi incrociati, contrasti, dissolvenze, flashback, sovraimpressioni e multivisioni, che si possono ritrovare con identico taglio nella sua sceneggiatura e tradotti in fotogrammi in La roue di Abel Gance di cui Cendrars, con il suo eclettismo davvero unico, sarà anche assistente alla regia nel 1921.

da “La roue” [ 1921 ] di ABEL GANCE

A. HONEGGER dalla colonna sonora per La roue [1922]

BLAISE CENDRARS

Pasqua a New York [1912]

⇨ Manoscritto originale autografo

Flecte ramos, arbor alta, tensa laxa viscera

Et rigor lentescat ille quem dedit nativitas

Ut superni membra Regis miti tendas stipite.

[Fortunate PANGE LINGUA ]

Seigneur, c’est aujourd’hui le jour de votre Nom,

J’ai lu dans un vieux livre la geste de votre Passion

Signore, è oggi il giorno in vostro Nome,

lessi in un vecchio libro della vostra Passione,

Et votre angoisse et vos efforts et vos bonnes paroles

Qui pleurent dans un livre, doucement monotones.

e la vostra angoscia e le vostre fatiche e le vostre buone parole

che piangono dentro un libro, dolcemente monotone.

Un moine d’un vieux temps me parle de votre mort.

Il traçait votre histoire avec des lettres d’or

Un monaco di tempi antichi mi parla della vostra morte.

Egli miniava la vostra storia a lettere dorate

Dans un missel, posé sur ses genoux,

Il travaillait pieusement en s’inspirant de Vous.

in un messale, posato in grembo,

s’ispirava a Voi, devoto lavorando.

À l’abri de l’autel, assis dans sa robe blanche,

Il travaillait lentement du lundi au dimanche.

Dietro l’altare, seduto nella sua veste candida

lavorando lentamente dal lunedì alla domenica.

Les heures s’arrêtaient au seuil de son retrait.

Lui, s’oubliait, penché sur votre portrait.

Le ore si arrestavano alla soglia del suo ritiro.

Lui se ne scordava, chino sul vostro profilo.

À vêpres, quand les cloches psalmodiaient dans la tour,

Le bon frère ne savait si c’était son amour

Al vespro, quando le campane salmodiavano sulla torre,

il buon frate non sapeva se fosse il suo amore

Ou si c’était le Vôtre, Seigneur, ou votre Père

Qui battait à grands coups les portes du monastère.

o se fosse il Vostro, Signore, o del Padre Vostro

che batteva a gran colpi alle porte del chiostro.

Je suis comme ce bon moine, ce soir, je suis inquiet.

Dans la chambre à côté, un être triste et muet

Sono come quel buon monaco, stasera, sono inquieto.

Nella stanza accanto, un essere triste e muto

Attend derrière la porte, attend que je l’appelle !

C’est Vous, c’est Dieu, c’est moi, – c’est l’Éternel.

attende dietro la porta, attende il mio appello!

Siete Voi, è Dio, sono io – è l’Eterno.

Je ne Vous ai pas connu alors, – ni maintenant.

Je n’ai jamais prié quand j’étais un petit enfant.

Non vi ho riconosciuto allora, – adesso nemmeno.

Non ho mai pregato quando ero un piccolo bambino.

Ce soir pourtant je pense à Vous avec effroi.

Mon âme est une veuve en deuil au pied de votre Croix ;

Stasera tuttavia penso a Voi con timore.

La mia anima è una vedova ai piedi della Croce nel dolore;

Mon âme est une veuve en noir, – c’est votre Mère

Sans larme et sans espoir, comme l’a peinte ⇨ Carrière.

la mia anima è una vedova in nero – è vostra Madre

senza lacrime e senza speranza, come l’ha dipinta Carrière.

Je connais tous les Christs qui pensent dans les musées ;

Mais Vous marchez, Seigneur, ce soir à mes côtés.

Conosco tutti i Cristi, appesi nei musei;

ma stasera i vostri passi, Signore, sono di fianco ai miei.

Je descends à grands pas vers le bas de la ville,

Le dos voûté, le coeur ridé, l’esprit fébrile.

Scendo verso i bassifondi di buon passo,

schiena curva, spirito febbrile, cuore come uno straccio

Votre flanc grand-ouvert est comme un grand soleil

Et vos mains tout autour palpitent d’étincelles.

Il Vostro costato squarciato è come una grande stella

e le Vostre mani attorno palpitano di scintille.

Les vitres des maisons sont toutes pleines de sang

Et les femmes, derrière, sont comme des fleurs de sang,

I vetri delle case sono tutti pieni di sangue

e le donne, dietro, sono come fiori di sangue,

D’étranges mauvaises fleurs flétries, des orchidées,

Calices renversés ouverts sous vos trois plaies.

delle orchidee, degli strani avvizziti fiori del male,

calici rovesciati aperti sulle vostre tre piaghe.

Votre sang recueilli, elles ne l’ont jamais bu.

Elles ont du rouge aux lèvres et des dentelles au cul.

Il Vostro sangue raccolto, loro non l’hanno mai bevuto.

Hanno del rosso sulle labbra e dei merletti sul culo.

Les fleurs de la Passion sont blanches comme des cierges,

Ce sont les plus douces fleurs au Jardin de la Bonne Vierge.

I fiori della Passione sono bianchi, come candele,

sono i fiori più dolci nel Giardino della Beata Vergine.

c ‘est à cette heure-ci , c’est vers la neuvième heure,

Que votre tête, Seigneur, tomba sur votre Coeur.

È a quest’ora, è verso la nona ora, Signore

che la Vostra testa vi ricadde sul Cuore.

Je suis assis au bord de l’océan

Et je me remémore un cantique allemand,

Sono seduto in riva all’Atlantico

e mi viene in mente in tedesco un cantico,

Où il est dit, avec des mots très doux, très simples, très purs,

La beauté de votre Face dans la torture.

dove si dice, con parole dolcissime, assai semplici e pure,

la bellezza del vostro Volto durante le torture.

Dans une église, à Sienne, dans un caveau,

J’ai vu la même Face, au mur, sous un rideau.

In una chiesa, dentro una cripta, a Siena,

ho visto lo stesso Volto, sul muro, dietro una tenda.

Et dans un ermitage, à Bourrié-Wladislasz,

Elle est bossuée d’or dans une châsse.

E a Bourrié-Wladislasz in un ritiro

è sbalzato in oro in uno scrigno.

De troubles cabochons sont à la place des yeux

Et des paysans baisent à genoux Vos yeux.

Delle gemme offuscate sono al posto degli occhi

e contadini baciano in ginocchio i Vostri occhi.

Sur le mouchoir de Véronique Elle est empreinte

Et c’est pourquoi Sainte Véronique est votre sainte.

Sul velo della Veronica Lui si stampa

e perciò Santa Veronica è la Vostra santa.

C’est la meilleure relique promenée par les champs,

Elle guérit tous les malades, tous les méchants.

E’ la migliore reliquia portata per per le campagne,

guarisce tutti i malati, tutte le carogne.

Elle fait encore mille et mille autres miracles,

Mais je n’ai jamais assisté à ce spectacle.

Fa ancora mille e mille altri miracoli,

ma non ho mai assistito a questi spettacoli.

Peut-être que la foi me manque, Seigneur, et la bonté

Pour voir ce rayonnement de votre Beauté.

Forse la fede mi manca, Signore, e la purezza

per vedere questo irraggiamento della vostra Bellezza.

Pourtant, Seigneur, j’ai fait un périlleux voyage

Pour contempler dans un béryl l’intaille de votre image.

Eppure, Signore, ho fatto un pericoloso viaggio

per contemplare in un berillo l’incisione della vostra effigie.

Faites, Seigneur, que mon visage appuyé dans les mains

Y laisse tomber le masque d’angoisse qui m’étreint.

Fate, Signore, che il mio volto premuto fra le dita

lasci cadere la maschera d’angoscia che mi ha ghermito.

Faites, Seigneur, que mes deux mains appuyées sur ma bouche

N’y lèchent pas l’écume d’un désespoir farouche.

Fate, Signore, che le mie mani appoggiate sulla bocca,

non lecchino la schiuma di una disperazione feroce.

Je suis triste et malade. Peut-être à cause de Vous,

Peut-être à cause d’un autre. Peut-être à cause de Vous.

Sono triste e malato. Forse a causa Vostra,

forse a causa di un altro. Forse a causa Vostra.

Seigneur, la foule des pauvres pour qui vous fîtes le Sacrifice

Est ici, parquée tassée, comme du bétail, dans les hospices.

Signore, la folla dei poveri per cui è il vostro Sacrifizio,

è qui, ammassata, stipata, come bestiame, in un ospizio.

D’immenses bateaux noirs viennent des horizons

Et les débarquent, pêle-mêle, sur les pontons.

Immense navi nere vengono dagli orizzonti

e li sbarcano, alla rinfusa, sui ponti.

Il y a des Italiens, des Grecs, des Espagnols,

Des Russes, des Bulgares, des Persans, des Mongols.

Vi sono Italiani, Greci, Spagnoli,

Russi, Bulgari, Persiani e Mongoli.

Ce sont des bêtes de cirque qui sautent les méridiens.

On leur jette un morceau de viande noire, comme à des chiens.

Sono bestie da circo che saltano i meridiani.

Si getta loro un pezzo di carne nera, come a dei cani.

C’est leur bonheur à eux que cette sale pitance.

Seigneur, ayez pitié des peuples en souffrance.

È tutta la loro felicità questo schifosa pietanza.

Signore, pietà per tutti i popoli nella sofferenza.

Seigneur dans les ghettos grouille la tourbe des Juifs

Ils viennent de Pologne et sont tous fugitifs.

Signore la turba dei Giudei brulica nei ghetti

vengono dalla Polonia e sono tutti fuggiti.

Je le sais bien, ils ont fait ton Procès ;

Mais je t’assure, ils ne sont pas tout à fait mauvais.

Io lo so bene, vi hanno fatto il Processo;

ma loro non sono affatto malvagi, siatene certo.

Ils sont dans des boutiques sous des lampes de cuivre,

Vendent des vieux habits, des armes et des livres.

Se ne stanno nelle loro botteghe sotto lampade di ottone,

Vendono dei vecchi abiti, delle armi e qualche tomo.

⇨ Rembrandt aimait beaucoup les peindre dans leurs défroques.

Moi, j’ai, ce soir, marchandé un microscope.

Rembrandt amava molto dipingerli con il loro vestiario.

lo, ho, stasera, contrattato per un microscopio.

Hélas! Seigneur, Vous ne serez plus là, après Pâques !

Seigneur, ayez pitié des Juifs dans les baraques.

Ahimè! Signore, Voi non ci sarete più, dopo Pasqua

Signore, abbiate pietà per i Giudei nelle baracche.

Seigneur, les humbles femmes qui vous accompagnèrent à Golgotha

Se cachent. Au fond des bouges, sur d’immondes sophas,

Signore, le umili donne che vi accompagneranno al Golgota,

si nascondono. In fondo ai tuguri, su di un’immonda alcova,

Elles sont polluées de la misère des hommes.

Des chiens leur ont rongé les os, et dans le rhum

Sono inquinate dalla miseria degli uomini.

e dal rum, le loro ossa i cani le rosicchiano.

Elles cachent leur vice endurci qui s’écaille.

Seigneur, quand une de ces femmes me parle, je défaille.

nascondono il vizio incallito che si squama.

Signore, io sto male, se una di queste donne mi parla.

Je voudrais être Vous pour aimer les prostituées.

Seigneur, ayez pitié des prostituées.

Vorrei essere Voi per amare le prostitute.

Signore, abbiate pietà delle prostitute.

Seigneur, je suis dans le quartier des bons voleurs,

Des vagabonds, des va-nu-pieds, des recéleurs.

Signore, sono nel quartiere dei ladri provetti,

dei vagabondi, dei ricettatori, dei reietti

Je pense aux deux larrons qui étaient avec vous à la Potence,

Je sais que vous daignez sourire à leur malchance.

Penso ai due ladroni che erano con voi al Supplizio,

so che vi degnaste di sorridere alla loro disgrazia.

Seigneur, l’un voudrait une corde avec un noeud au bout,

Mais ça n’est pas gratis, la corde, ça coûte vingt sous.

Signore, uno vorrebbe una corda con un nodo in cima,

ma non è gratis, la corda, costa un ventino.

Il raisonnait comme un philosophe, ce vieux bandit.

Je lui ai donné de l’opium pour qu’il aille plus vite en paradis.

Ragionava come un filosofo, quel vecchio bandito.

Gli ho dato un po’ d’oppio perché vada più veloce in paradiso.

Je pense aussi aux musiciens des rues,

Au violoniste aveugle, au manchot qui tourne l’orgue de Barbarie,

Penso anche ai musicisti che stanno sulla via,

al violinista cieco, al monco che suona l’organetto di Barberia,

A la chanteuse au chapeau de paille avec des roses de papier ;

Je sais que ce sont eux qui chantent durant l’éternité.

alla cantante col cappello di paglia a rose di carta;

so che sono loro che canteranno per l’eternità.

Seigneur, faites-leur l’aumône, autre que de la lueur des becs de gaz,

Seigneur, faites-leur l’aumône de gros sus ici-bas.

Signore, fate loro l’elemosina, non solo la luce dei fanali a gas,

Signore, fate loro un po’ di elemosina qui in basso.

Seigneur, quand vous mourûtes, le rideau se fendit,

Ce qu’on vit derrière, personne ne l’a dit.

Signore, quando moriste, il velo si è strappato,

di ciò che si vide dietro, nessuno ha parlato.

La rue est dans la nuit comme une déchirure

Pleine d’or et de sang, de feu et d’épluchures.

La strada è nella notte come uno squarcio,

piena d’oro e sangue, fuoco e marcio.

Ceux que vous avez chassé du temple avec votre fouet,

Flagellent les passants d’une poignée de méfaits.

Quelli che avevate cacciati dal tempio con la vostra frusta,

flagellano i passanti con un pugno di misfatti.

L’Étoile qui disparut alors du tabernacle,

Brûle sur les murs dans la lumière crue des spectacles.

La Stella che sparì allora dai tabernacoli,

brucia sui muri nella luce cruda degli spettacoli.

Seigneur, la Banque illuminée est comme un coffre-fort,

Où s’est coagulé le Sang de votre mort.

Signore, la Banca illuminata è come una cassaforte,

dove si è coagulato il Sangue della vostra morte.

Les rues se font désertes et deviennent plus noires.

Je chancelle comme un homme ivre sur les trottoirs.

Le strade si fanno deserte e diventano più nere.

Io vacillo come un ubriaco sul marciapiede.

J’ai peur des grands pans d’ombre que les maisons projettent.

J’ai peur. Quelqu’un me suit. Je n’ose tourner la tête.

Ho paura dei grandi lembi d’ombra che proiettano i palazzi.

Ho paura. Qualcuno mi segue. Non oso voltarmi.

Un pas clopin-clopant saute de plus en plus près.

J’ai peur. J’ai le vertige. Et je m’arrête exprès.

Dei passi zoppicanti saltellano sempre più vicini.

Ho paura. Mi fermo apposta. Ho le vertigini.

Un effroyable drôle m’a jeté un regard

Aigu, puis a passé, mauvais, comme un poignard.

Uno spaventoso balordo mi ha gettato un’occhiata

acuto, poi è passato oltre, malvagio, come una pugnalata.

Seigneur, rien n’a changé depuis que vous n’êtes plus Roi.

Le Mal s’est fait une béquille de votre Croix.

Niente è cambiato da quando non siete più Re, Signore.

Il Male si è fatto una stampella con la vostra Croce.

Je descends les mauvaises marches d’un café

Et me voici, assis, devant un verre de thé.

Scendo i gradini consunti di un caffè

ed eccomi seduto dinanzi a un bicchiere di tè.

Je suis chez des Chinois, qui comme avec le dos

Sourient, se penchent et sont polis comme des magots.

Sono da dei Cinesi, che con la schiena

sorridono, e cerimoniosi come scimmie si inchinano.

La boutique est petite, badigeonnée de rouge

Et de curieux chromos sont encadrés dans du bambou.

La bottega è piccola, intonacata di rosso,

E curiose fotografie sono incorniciate di giunco.

Hokusai a peint les cent aspects d’une montagne.

Que serait votre Face peinte par un Chinois ?…

Hokusai ha dipinto i cento profili di una montagna,

come sarebbe dipinta da un Cinese la vostra Faccia ?…

Cette dernière idée, Seigneur, m’a d’abord fait sourire.

Je vous voyais en raccourci dans votre martyre.

Quest’ultima idea, Signore, prima mi ha fatto sorridere.

Vi vedevo di scorcio nel vostro soffrire.

Mais le peintre, pourtant, aurait peint votre tourment

Avec plus de cruauté que nos peintres d’Occident.

Ma tuttavia il pittore avrebbe dipinto il vostro tormento

con più crudeltà dei nostri pittori d’Occidente.

Des lames contournées auraient scié vos chairs,

Des pinces et des peignes auraient strié vos nerfs,

Lame ondulate avrebbero segato le vostre carni,

pettini e pinze avrebbero striato i vostri nervi,

On vous aurait passé le col dans un carcan,

On vous aurait arraché les ongles et les dents,

vi avrebbero fatto passare il collo in una cappio,

le unghie e i denti vi avrebbero strappato,

D’immenses dragons noirs se seraient jetés sur Vous,

Et vous auraient soufflé des flammes dans le cou,

immensi dragoni neri si sarebbero gettati su di Voi,

e vi avrebbero soffiato fiamme sul collo,

On vous aurait arraché la langue et et les yeux,

On vous aurait empalé sur un pieu.

vi avrebbero strappato la lingua e gli occhi,

vi avrebbero impalato su di un piolo.

Ainsi, Seigneur, vous auriez souffert toute l’infamie,

Car il n’y a pas plus cruelle posture.

Così, Signore, avreste sofferto ogni profanazione,

poiché non esiste più crudele posizione.

Ensuite, on vous aurait forjeté aux pourceaux

Qui vous auraient rongé le ventre et les boyaux.

In seguito, vi avrebbero gettato ai porci

che vi avrebbero divorato il ventre e le viscere.

Je suis seul à présent, les autres sont sortis,

Je suis étendu sur un banc contre le mur.

Adesso sono solo, gli altri sono fuori,

mi sono disteso su una panca lungo il muro.

J’aurais voulu entrer, Seigneur, dans une église;

Mais il n’y a pas de cloches, Seigneur, dans cette ville.

Avrei voluto entrare, Signore, in una cattedrale;

ma, Signore, in questa città non ci sono campane.

Je pense aux cloches tues: – où sont les cloches anciennes?

Où sont les litanies et les douces antiennes?

Penso alle campane uccise: – dove sono le antiche campane?

Dove sono le litanie e le dolcissime antifone?

Où sont les longs offices et où les beaux cantiques?

Où sont les liturgies et les musiques?

Dove sono i lunghi uffizi e dove i bei cantici?

Dove sono le liturgie e dove le musiche?

Où sont les fiers prélats, Seigneur, où tes nonnains ?

Où l’aube blanche, l’amict des Saintes et des Saints ?

Dove sono i tuoi fieri prelati, Signore, dove le tue monache?

Dove l’abito bianco, l’amitto dei Santi e delle Sante?

La joie du Paradis se noie dans la poussière,

Les feux mystiques ne rutilent plus dans les verrières.

La gioia del Paradiso scompare nella polvere,

I mistici fuochi non rosseggiano più sulle vetrate.

L’aube tarde à venir, et dans le bouge étroit

Des ombres crucifiées agonisent aux parois.

L’alba tarda a venire, e nello stretto tugurio

delle ombre crocefisse agonizzano sul muro.

C’est comme un Golgotha de nuit dans un miroir

Que l’on voit trembloter en rouge sur du noir.

È come un Golgota notturno in uno specchio

dove si vede tremolare rosso su nero.

La fumée, sous la lampe, est comme un linge déteint

Qui tourne, entortillé, tout autour de vos reins.

Il fumo sotto la lampada è come un panno stinto

che intorno ai fianchi ti ha cinto.

Par au-dessus, la lampe pâle est suspendue,

Comme votre Tête, triste et morte et exsangue.

Al di sopra la lampada fioca è sospesa,

come la vostra Testa, triste e morta e cerea.

Des reflets insolites palpitent sur les vitres …

J’ai peur, – et je suis triste, Seigneur, d’être si triste.

Dei riflessi insoliti palpitano sulle finestre…

Ho paura, – e sono triste, Signore, d’essere così triste.

“Dic nobis, Maria, quid vidisti in via ?”

– La lumière frissonner, humble dans le matin.

«Dic nobis, Maria, quid vidisti in via?»

– La luce tremare, umile nel mattino.

“Dic nobis, Maria, quid vidisti in via ?”

– Des blancheurs éperdues palpiter comme des mains.

«Dic nobis, Maria, quid vidisti in via?»

– Dei biancori sperduti palpitare come mani.

“Dic nobis, Maria, quid vidisti in via ?”

– L’augure du printemps tressaillir dans mon sein.

«Dic nobis, Maria, quid vidisti in via? »

– Il presagio della primavera trasalirmi in seno.

Seigneur, l’aube a glissé froide comme un suaire

Et a mis tout à nu les gratte-ciel dans les airs.

Signore, l’alba è scivolata fredda come un sudario

e ha messo a nudo i grattacieli nell’aria.

Déjà un bruit immense retenti sur la ville.

Déjà les trains bondissent, grondent et défilent.

Di già un rumore immenso risuona sulla metropoli.

Già scattano i treni, rombano e passano.

Les métropolitains roulent et tonnent sous terre.

Les ponts sont secoués par les chemins de fer.

La metropolitana corre e tuona nei sotterranei.

I ponti sono scossi dal passare dei treni.

La cité tremble. Des cris, du feu et des fumées,

Des sirènes à vapeur rauquent comme des huées.

La città trema. Grida, fuoco e fumi,

delle sirene a vapore rauche come urli.

Une foule enfiévrée par les sueurs de l’or

Se bouscule et s’engouffre dans de longs corridors.

Una folla febbricitante per il sudore dell’oro

si pigia e sprofonda in un lungo corridoio.

Trouble, dans le fouillis empanaché de toits,

Le soleil, c’est votre Face souillée par les crachats.

Offuscato, nell’intrico fumante dei tetti,

il sole, è il vostro Volto lordato dagli sputi.

Seigneur, je rentre fatigué, seul et très morne …

Ma chambre est nue comme un tombeau …

Signore, rincaso stanco, solo, così malinconico.

La mia camera è spoglia come un sepolcro…

Seigneur, je suis tout seul et j’ai la fièvre …

Mon lit est froid comme un cercueil …

Signore, ho la febbre e sono solo…

il mio letto è gelato come un loculo.

Seigneur, je ferme les yeux et je claque des dents …

Je suis trop seul. J’ai froid. Je vous appelle …

Signore, chiudo gli occhi e batto i denti…

Sono troppo solo. Ho freddo. Vi invoco…

Cent mille toupies tournoient devant mes yeux …

Non, cent mille femmes … Non, cent mille violoncelles …

Centomila trottole vorticano davanti ai miei occhi…

No, centomila donne… No, centomila violoncelli…

Je pense, Seigneur, à mes heures malheureuses …

Je pense, Seigneur, à mes heures en allées …

Penso, Signore, alle mie ore disgraziate…

Penso, Signore, alle mie ore per le strade…

Je ne pense plus à Vous. Je ne pense plus à Vous.

Non penso più a Voi. Non penso più a Voi.

[ trad. Orsola Puecher ]

[ Un moderno rap tratto da Pâques à New York rap di ⇨ Ekoué e il gruppo La Rumeur – Antidote 2008 ]

di Gianluca Veltri

di Gianluca Veltri

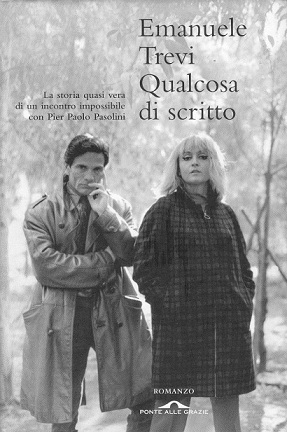

Cos’è l’ultimo libro di Emanuele Trevi? Un romanzo, un anti-romanzo, forse un memoir, o magari un reportage? È critica letteraria, racconto d’iniziazione, diario? Per quanto banale, “Qualcosa di scritto” (Ponte alle grazie, pp. 247) somma tutte queste forme, senza peraltro porsi il problema. E già questo potrebbe essere un buon inizio.

Lo scrittore romano torna indietro a una ventina di anni fa, all’inizio dei ’90, sull’esperienza a dir poco istruttiva maturata al Fondo Pasolini (a cui lavorarono tra gli altri Walter Siti e Massimo Fusillo), per calarsi totalmente dentro un bagno idrocarburico pasoliniano. Alle dipendenze di Laura Betti, Trevi si occupa di mettere da parte interviste, raccogliere rassegne, ecc., mentre «la Pazza», così lui definisce la Betti, s’ingegna come una Erinni a reperire nuovi insulti per il giovane collaboratore. L’epiteto preferito che l’attrice dedica a Trevi è zoccoletta, variamente aggettivato (bugiarda, gesuita, melliflua, e via dicendo). Lo scrittore in erba non ha ancora pubblicato il suo primo libro − lo farà nel mentre − e in una scena esilarante di “Qualcosa di scritto” Laura Betti farà a pezzi e calpesterà sotto i piedi come una cicca la copia omaggio che Trevi le aveva donato «con una dedica affettuosa». Sotto il giogo di questo apprendistato o «scuola di vita» quanto mai urticante, l’autore annota, osserva, legge, decifra. Compie il suo incontro mediato e impossibile con Pasolini. E rievoca. Rivede l’invasamento da sacerdotessa dell’attrice e cantante bolognese (che morirà nel 2004) segnata a vita dall’autore degli “Scritti corsari”. Riflette su quell’inesausta esigenza di verità lasciata da Pasolini come un vuoto che non smette di urlare. Indaga sui misteri legati al film finale e al libro postumo, “Salò” e “Petrolio”. Due escrescenze nere e infernali. «Che non potevano essere considerati semplicemente come le sue ultime opere. Più che opere, erano stati organi», quasi fossero spuntati addosso all’autore. «P.P.P. è un uomo che sta esplorando nel buio, che ha perduto la sua fonte di piacere e di energia vitale e cerca allora disperatamente di alzare la posta».

La circolarità a spirale di gorgo è la figura di “Qualcosa di scritto”, ch’è la cronaca di un’immersione, malmostosa e problematica, largamente incentrata sull’opera di Pasolini che vedeva la luce negli anni del Fondo, “Petrolio”. Quel dattiloscritto crivellato di correzioni e ripensamenti, apparso 17 anni dopo la morte del suo autore, basato sull’idea dello sdoppiamento, della duplicità. Non solo un’opera postuma, ma in tutti i sensi un testamento, che va letto «come un rito anziché come un romanzo». Disseminato di allusioni a un antichissimo rituale greco celebrato a Eleusi, il più segreto, fondato sull’iniziazione, sulla metamorfosi dell’individuo che è in grado di procurare la suprema conoscenza. Trevi tornerà in Grecia appositamente, a Eleusi e altrove, a rinvenire tracce di quei rituali, dopo esservi stato al seguito di Laura Betti, che portava in scena con sorprendente e persuasiva aderenza i versi del suo vate nello spettacolo “Una disperata vitalità”. Anche il protagonista di “Petrolio” − l’ingegnere della ENI Carlo Valletti − subisce una metamorfosi, perché a un certo punto della storia, o del poema, come lo chiama il suo autore, diventa una donna. Come l’ultimo degli antichi, Pasolini, sporto sull’abisso dei tempi, almanacca riti misterici e li trasfonde nel genocidio antropologico cui il consumismo ha sottoposto la società.

Petrolio non è un ennesimo libro sulla morte, scrive Trevi (che propone come spunto futuro un parallelo tra Pasolini e Philip Dick), ma «una morte in atto». PPP, gettando nella mischia della propria scrittura ogni grammo della sua carne, è andato oltre, alla maniera di chi non potrà mai più tornare a casa. Anche per questo senso di ineluttabilità disvelata, in nuce nell’opera del poeta friulano e raccontata con acume da Trevi, questa discesa negli inferi delle più sulfuree ossessioni pasoliniane sa risultare oltremodo affascinante.

[pubblicato su Mucchio Selvaggio n. 693, aprile 2012]

di Franco Buffoni

Judith Butler (Cleveland, 1956), professore di filosofia a Berkeley, è la studiosa che maggiormente ha contribuito alla codificazione della Gender Theory. In base alla quale, nel mondo moderno, l’omossessualità diviene un destino culturalmente accettabile, e la differenza tra uomo e donna finisce inevitabilmente con l’essere più un fatto di rilevanza sociale che di rilevanza biologica. Fondamentale il saggio Gender Trouble, pubblicato nel 1990, in cui la studiosa discute e attualizza in ottica queer l’opera di Freud e Lacan, Derrida e Foucault, nonché il pensiero di due antesignane delle battaglie femministe e gay quali Simone de Beauvoir e Julia Kristeva.

di Helena Janeczek

Il biondino spilungone con la smorfia strana e la bretella giù, i pantaloncini da cui sbucano stecchi di gambe sporche, è forse il più freak tra i bambini ritratti da Diane Arbus. La sua espressione, hanno scritto, parrebbe “quasi maniacale” – effetto suggerito anche dalla granata giocattolo che stringe in una mano e trasforma l’altra in un artiglio che stringe l’aria. Ma lui, povera stella, è stufo di star lì, vorrebbe lanciare la sua arma nell’erba ricreativa di Central Park. Le facce dei bambini, si sa, sono molto mobili, così come si sa che la fotografa newyorchese prediligeva i diversi. Li andava a riprendere nei camerini degli spettacoli en travesti, sulle spiagge per nudisti, negli istituti per disabili. Li scopriva anche nei luoghi di ritrovo della cosiddetta gente normale: piazze, strade, parchi.

Il bello di una retrospettiva come quella che ho visto a fine gennaio al Jeu de Paume è che, di fronte a costanti di percorso così evidenti da aver raggiunto riconoscibilità iconica, diventa più facile tentare prospettive di sguardo laterali. I parchi, per esempio. Nel nostro immaginario, Central Park è un luogo ameno associato a commedie brillanti o romantiche; quindi colpisce trovarlo ricettacolo di fanciulle mostruosamente cotonate, vecchie coppie con l’aria triste-festosa di tacchini, fenomeni da baraccone a passeggio con il vestito buono. Lo stesso vale per Washington Square Park, un tempo, come sanno i lettori di Henry James, cuore della città più rispettabile e sino a oggi ritrovo di studenti.

E’ solo l’artista attratta da ogni piccola deviazione a selezionare quei volti di ragazzi sgraziati ma inconfondibili, laddove oggi dominerebbero quelli carini ma omologati? Il suo sguardo restituisce soltanto una visione singolare o anche un’epoca, quegli anni del boom che, basta sfogliare un album di famiglia, per avere l’impressione di imbattersi in un’umanità bruttina e scomparsa?

Certo noi guardiamo le foto di Arbus con i nostri occhi affamati di ogni cosa autentica, più capaci di credervi quando l’autentico coincide con l’abnorme. “Gran parte delle persone attraversano la vita temendo di fare un’esperienza traumatica. I freak sono nati con il loro trauma. Hanno già passato il test nei confronti della vita. Sono aristocratici,” ha detto la fotografa, indicando il nodo per cui la sua estetica sofferta si è capovolta in gusto mainstream. Meglio fenomeni che anonimi.

Ma i bambini di Diane Arbus si sottraggono al freak-show. Sono grassi, magri, poveri, agghindati i modi assurdi, ridono o piangono senza ritegno, non hanno nulla di grazioso in senso convenzionale, però del tutto mostri non lo sono mai. Un’energia incontenibile ne deforma i tratti, sono espressivi perché sono vivi, la loro singolarità non è ancora diventata identità e maschera – non sembra tanto diversa nemmeno la bambina mongoloide che ride distesa in mezzo a un prato. La certezza del marchio è un desiderio dell’infelicità adulta, dicono, loro malgrado, quei ritratti infantili. Perché è più avanti che la tua faccia non te la levi più di dosso, o la perdi.

10th Planet / Solid Space. 1982