di Francesco Ciuffoli

une_lecture_italienne_de_l’affaire

***

cronostoria degli eventi che hanno portato a questo articolo:

11 | 2008 – 09 | 2011 – 04 | 2018 – 10 | 2024 – 12 | 2024 – 02 | 2025 – 04 | 2025

7 date riportanti gli eventi descritti nel testo e quelli più nascosti, personali.

7 saranno anche le sezioni che comporranno dunque questo quasi-manifesto.

+ + + + + + + + +

indice in cui tradiamo già da ora quanto detto

Parte 1

Section 5. La questione rivoluzionaria è ormai una questione musicale

Section 6. Appendice #2. Ai fotografi

Section 10. Workbook

Section 1. 26 indici per un indirizzo

Parte 2

Section 8. Piccolo manifesto di una nuova estetica

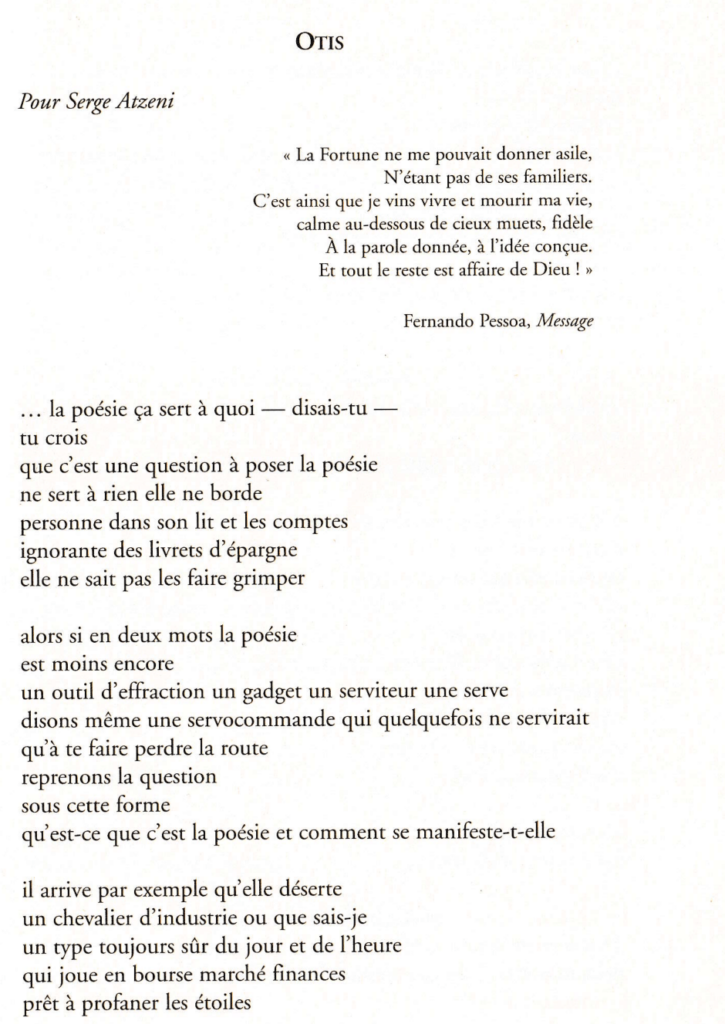

Section 4. Appendice #1. Ai poeti

Section 2. Il punto di vista estetico

Section 3. Poesia, capanne, skené

Parte 3

Section 7. Un epilogo. A tutte le persone che amo

Section 9. A questa cosa mai accaduta, mai appianata

+ + + + + + + + +

Section 5. La questione rivoluzionaria è ormai una questione musicale

Excursus sulla ritmanalisi come metodo

pulsione morte = ripetizione

pulsione vita = affermazione di differenza

/// [Samuele Vitti, appunto in matita su un libro di Massimo Recalcati]

***

tutti i miei amici sono stanchi e alcuni di loro vorrebbero ammazzarsi – dicono sorridendo. tutti i miei amici lottano con la ripetizione delle solite azioni nella speranza che i nostri discorsi ci portino a cambiare qualcosa.

tutti i miei amici sono stanchi e alcuni di loro si comportano male con tutti – dicono. tutti i miei amici però sono buoni attendono da troppo che si sblocchi quell’opportunità dei nostri discorsi che ci possa far cambiare.

con la ripetizione delle solite azioni nella speranza che finalmente ci sia una sopra-vivenza. tutti i miei amici

parlano dell’Australia, di Trump, dell’IA, della guerra. i miei amici cercano di non pensarci troppo all’attesa.

con la ripetizione delle solite azioni nella speranza che finalmente si possa sbloccare qualcosa nella loro vita. i miei amici sentono che i nostri discorsi non stanno portando come dovrebbe a un’azione efficace, concreta.

***

le solite tre questioni importanti per il vivere: il corpo, il tempo e lo spazio.

Quando parliamo di ritmanalisi ci stiamo rivolgendo all’ultimo Henri Lefebvre, il quale – morendo – ci consegna come ultimo testo un potenziale esperimento teoretico tale per cui forse si può trovare oggi finalmente una quadra tra i tre autori: Nietzsche, Deleuze, Heidegger. Per i conoscitori più esperti pensare che non solo sia possibile collegare questi autori simultaneamente ma anche costituire a partire da questo patchwork teoretico un nuovo impianto di teoria e prassi, risulta non solo assurdo ma persino ridicolo. E se invece volessimo per un attimo sospendere il giudizio? Cosa succederebbe?

«Se il qualitativo è virtualmente scomparso a favore del quantitativo [1],

Lefebvre insiste sul fatto che è proprio da tale virtualità che dobbiamo partire [2]:

dallo stabilire una relazione dialettica tra lineare e ciclico, tra potere e resistenza [3]»

/// [Borrelli, 2019]

[1] Qui per qualitativo intendiamo pulsione di vita e per quantitativo pulsione di morte. Capiamoci meglio:

Qualitativo è pulsione di vita, nei termini in cui il soggetto (abitante, situato) nel suo quotidiano, ripetersi dell’identico (ma sempre differente a sé stesso), progredisce. È sempre lui ma è sempre diverso, cambiato.

Quantitativo è pulsione di morte, nei termini in cui il soggetto invece nel suo quotidiano, ripetersi dell’identico, si snatura. Si annulla ciò il suo progredire, non è differente in funzione del lavoro. Egli stesso compie (chi più chi meno) tutta una serie di azioni che

a livello Capitale (metaforizzandosi in una macchina, Capitale fisso) determinano la sua performatività

[il che fissa il tetto standard – mediano – di azioni che lui dovrà compiere per non essere sostuito]

[ciò a causa della concorrenza dal basso, dove chiunque per un lavoro

concede migliori performance a un costo minore]

a livello umano, l’in-differenza, espressa dalla riduzione del corpo (Körper) – nonché del proprio-corporeo (Leib) – a uomo-macchina, uomo-perfomance, uomo-reddività, genera fenomeni di ritorsione psico-fisica. Stress, Ansia, Rabbia, ecc. sono solo alcuni degli effetti, sicuramente quelli più conosciuti dalla psicologia.

ricordati: la psicologia è la scienza del mantenimento a livello Capitale della perfomatività umana.

anche nella migliore delle terapie, quello da curare rimani sempre tu e non la società.

[qui non si tratta di pratica, qui si parla di costituzione, ontologia della disciplina]

Ricapitolando: pulsione morte = ripetizione /// pulsione vita = affermazione di differenza

[2] ripartire dall’umano significa partire dal vissuto, generare come abbiamo detto capanne, spazi di resistenza. resistenza a cosa? all’in-umano. aprire la possibilità seppur limitata di affermare differenza.

[3] Le ripetizioni proprie del tempo lineare: qualsiasi sequenza di fatti identici, le quotidianità inevitabili.

Le differenze proprie del tempo ciclico: affermazioni di differenza, ripetizioni che accrescono l’individuo.

Queste dimensioni sono estremamente conflittuali per il proprio corpo, il proprio percepire

Se il quotidiano assume troppo spesso una ripetizione solo quantitativa è la morte, la macchina senza freni.

Se il quotidiano assume invece anche una ripetizione qualitativa è il vissuto, l’affermazione, nel movimento.

***

Il problema della attuale società è quindi da intendere in senso pianificatore politico, economico, nonché urbanistico. La lotta è nelle città, nella realtà urbana anche dove essa sempre più sottratta. Essa rimane.

I poliziotti a Tarnac ci arrivano comunque. Non esistono più i rifugi, il rurale, il sogno dei Tarnac Nine.

La questione coinvolge tout court ogni individuo, la relazione con il corpo come unico strumento rilevatore.

Abbandona i dati, non permettere che la rivoluzione possa essere influenzata o determinata da una statistica.

Ogni azione, anche la più banale contiene in sé la sua unità ritmica, la sua capacità di innescare altre azioni.

Henri Lefebvre, Elementi di ritmanalisi. Introduzione alla conoscenza dei ritmi, LetteraVentidue, 2020.

***

1 – le voci interiori, noi

2 – ascolto il rumore interiore, il rumore del quadrato dentro di me

3 – il rumore che sento è soltanto il rumore del mio sangue dentro la testa

4 – il silenzio delle felci

5 – la questione rivoluzionaria è ormai una questione musicale

/// [Jean-Marie Gleize, Tarnac. Un atto preparatorio]

+ + + + + + + + +

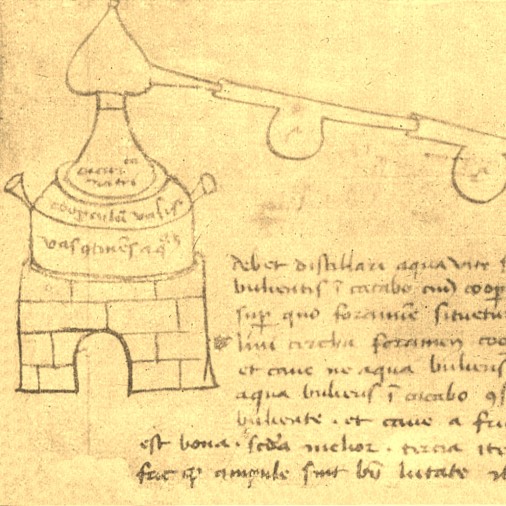

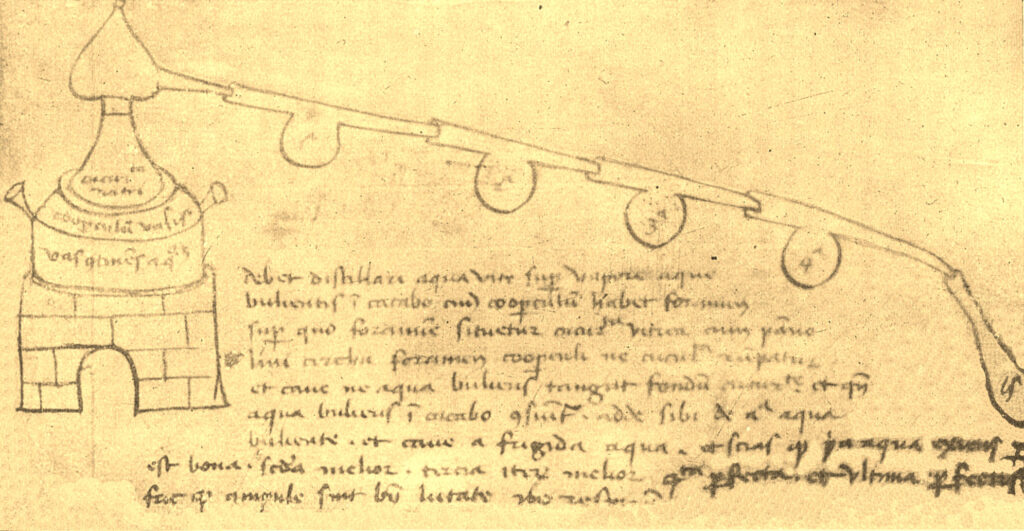

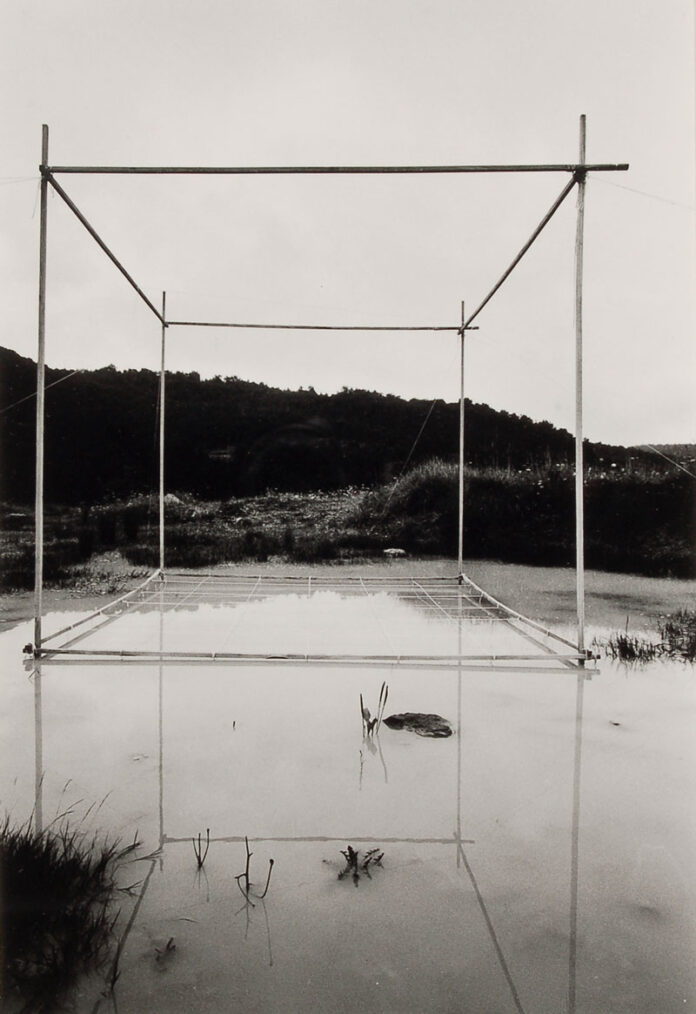

Section 6. Appendice #2. Ai fotografi

tre polaroid donate digitalmente

Un regalo di Jean-Marie Gleize

*

*

+ + + + + + + + +

Section 10. Workbook

Veloce eserciziario per la prima comprensione

di un discorso atmosferologico

da alcuni frammenti selezionati e versificati, presenti

in Tonino Griffero, Atmosferologia. Estetica deli spazi emozionali

(Laterza 2010; Mimesis, 2017).

* * *

sette anni non sono pochi e la nozione di atmosfera

l’enigma del tempo vale senza dubbio anche per l’atmosfera

nella sua indubbia intermittenza

l’atmosfera: atmos, esalazione, vapore; sphaira, globo, sfera

l’atmosfera del pranzo

i vecchi mobili hanno più atmosfera

un’atmosfera di calore e di fiducia

l’iniziale atmosfera di diffidenza

l’atmosfera dell’ambiente

un’atmosfera di intimità e di socievolezza

un’atmosfera di maggiore efficacia / un’atmosfera d’intimità

l’atmosfera in uno spazio / francese o americano

proprio dall’atmosfera complessiva / atmosfera simbolicamente

e pur senza saperla definire – sull’atmosfera

quest’indubbia familiarità con l’atmosfera

la domanda ‘che cos’è un’atmosfera?’ ‘atmosfera’ è

un’espressione ora (l’atmosfera può essere

armoniosa o di sospetto

‘che atmosfera!’ di solito si esprime

ipso facto di un film al plot / si preferisce (così)

l’atmosfera si dice che ha prodotto

una cordiale atmosfera / L’atmosfera può quindi

paradossalmente / riesce grazie all’atmosfera

Non è escluso che sia proprio per questa plasticità semantica

che il concetto di atmosfera / ‘effetto atmosfera’

non nonostante ma proprio per questa sua vaghezza

‘the horror, the horror!’, o discetta

sull’atmosfera anche proprio-corporea di un’intera epoca

atmosfera quanto il pregiudizio introiezionistico che privilegia

l’atmosfera – ed ecco una prima, approssimativa, definizione

«prius qualitativo-sentimentale, spazialmente effuso, del nostro incontro sensibile col mondo.

Qualcosa che è «cronologicamente all’inizio e obiettivamente al sommo della gerarchia»

Percepire un’atmosfera significa perciò cogliere nello spazio circostante un sentimento,

in definitiva la cosa più importante per l’uomo

implicata da ogni successiva precisazione sia sensibile sia cognitiva. Significa essere

afferrati da un di-più, e proprio «a questo di-più, che eccede la fattualità reale

e che tuttavia sentiamo con e in essa, possiamo dare il nome di ‘atmosferico’»

(Tellenbach 1968: 47), ravvisandovi un’eccedenza

rispetto al luogo

gran parte di ciò che «‘resiste’ a un atteggiamento ‘rappresentazionale’»

(Franzini 2006: 72). In breve, una ‘differenza’,

una ‘risonanza’ dello spazio vissuto, che l’atmosfera riempirebbe,

ma non come «un oggetto materiale che va a riempirne un altro,

aderendo alla forma che quest’ultimo gli impone»

(Minkowski 1936: 86), piuttosto come una vibrazione

(non necessariamente sonora) in cui si incontrano e addirittura si fondono

isomorficamente e predualisticamente percetto e percipiente.

Un di-più e un non-so-che sentiti dal corpo-proprio in un certo spazio,

ma mai del tutto riducibili al corredo oggettuale di tale spazio, donde

il ricorso a formulazioni assai precise pur nella loro natura ossimorica,

come nel caso della ‘chiarezza nebbiosa’ da Goethe attribuita al paesaggio

mediterraneo.

Un sentimento spazializzato, un di-più in senso più affettivo e proprio-

corporeo che non astrattamente semantico: «in tutti gli ambiti di senso

l’atmosfera è nell’oggetto percepito ciò che non è oggetto ma significato.

Il modo in cui il mondo è per noi, ossia quale tipo di relazione abbiamo

col mondo in ogni singolo momento e come ci sentiamo in esso, è cosa

che esperiamo non oggettivamente ma atmosfericamente» (Hauskeller 1995: 101)

Un di-più che, infine, sfugge alla percezione ‘analitica’ e quindi ‘immobilizzante’,

poiché «tutto ciò che tocca, la scienza lo riduce all’immobilità, lo trasforma

in una natura morta. Mentre attorno a noi il mondo risuona di mille melodie,

esala mille profumi, è animato da mille movimenti, che fanno vibrare e palpitare

tutto il nostro essere. E noi prendiamo parte a questa vita, così intensa, impalpabile

e sfumata» (Minkowski 1936: 150).

II.

Una particolare atmosfera (malinconica

Dall’autostrada, un’atmosfera pittoresca

un’atmosfera di gioia «per il solo fatto di saperlo vicino» (Augé 1992: 89)

un’atmosfera sui generis e impossibile nel contatto diretto,

l’atmosfera individuata

che resiste alla variazione delle assunzioni e al superamento dei pregiudizi introspettivi

una «revisione fenomenologica» (Schmitz 2002b: 36-37)

dall’altro attraverso

l’atmosfera stessa

un’atmosfera d’incertezza non è necessariamente un’atmosfera più

incerta di quanto lo sia un’atmosfera dal contenuto certo

un’atmosfera intrinsecamente positiva

spetta al momento gurale

complessivo rispetto ai suoi singoli componenti

bosco e alberi

avvertire l’eventuale atmosfera dei suoi singoli elementi

il sorgere di una nuova atmosfera

situazione in termini di atmosfera

un’anticipazione del tema dell’atmosfera

del carattere soggettivo o oggettivo dell’atmosfera

suggestioni proprio-corporee, di un’atmosfera specifica

una vera e propria atmosfera all’interno del mondo

immaginari

Questa potenzialità degli spazi [si può] chiamare ‘atmosfera

è all’atmosfera suggerita anche

solo dall’immagine sonora di certe parole

occorre ribadire che l’atmosfera

di inquietudine suscitata dal bosco non

deriva dal pensiero della paura, ma è piuttosto l’immediata irradiazione di

un sentimento spazialmente diffuso e semi-cosale

non è il

riferimento a produrre l’atmosfera, ma è l’atmosfera a rendere possibile il

riferimento» (Hauskeller 1995: 139)

è un’atmosfera complessiva irradiata dal

nero prima di ogni disamina analitica

III. quanto a una certa atmosfera? E cioè a una sorta di sentimento nomade

La scialba atmosfera serale

la seducente

atmosfera primaverile, l’aria morbida di una pioggerella in campagna in una

sera d’estate, l’aspra e secca freddezza di una nuova e soleggiata mattina

invernale

ottimo esempio dell’atmosfera

una specica atmosfera climatica, l’opprimente calura che in un pomeriggio estivo influenza tutto

l’atmosfera di oppressione (pesantezza e inerzia)

- paesaggio e atmosfera

ammettere che sia il paesaggio sia

l’atmosfera esistono non alla maniera di gatti e tavoli, ossia di oggetti

distaccati, tridimensionali, solitamente convessi e spostabili

indipendentemente dagli altri oggetti, relativamente durevoli e identici pur

nello spostamento, bensì nel modo in cui esistono nuvole e ombre, ma, a

ben vedere, anche entità certamente ben più solide, e tuttavia dai conni

(inferiori) indeterminati e incompleti, come le montagne

esponendosi

all’irradiazione della loro atmosfera

esso irradierebbe comunque un’atmosfera per ragioni

non proiettive, visto che «quando siamo trasportati all’interno di una

determinata impressione, non guardiamo verso di essa, ma semmai a partire

da essa

l’atmosfera che vi avvertiamo

comunque una sua peculiare atmosfera

per favorire l’atmosfera di raccoglimento

la si fiuti, la si aspiri, e che quindi «nell’odore si conserv[i] quanto del passato è imperituro,

l’atmosfericoo» (Tellenbach 1968: 31)

sorge(va) nell’atmosfera

l’atmosfera che troviamo entrando in un seminterrato o in una bettola

Per altri «l’odore è […] l’atmosfera stessa

comunicazione con l’atmosfera

sull’atmosfera olfattiva

Alla prima atmosfera orosensoriale esperita

condizione di possibilità di ogni successiva atmosfera di fiducia,

Come l’atmosfera, l’odore infatti annulla la

separazione tra soggetto e oggetto

noi annusiamo l’atmosfera di

qualcuno ne costituisce la percezione più intima

l’atmosfera, infine, è una qualità assolutamente

fenomenica e quindi irriducibile ad attributo di una sostanza

…che ‘crea un’atmosfera’

V.

spargendosi nell’atmosfera

L’atmosfera sociale, in definitiva,

si vota quindi per un’atmosfera

(politica)

un antico slogan pubblicitario, ‘creano un’atmosfera’

un’atmosfera della cui artificialità

il ruolo dell’atmosfera pedagogica

in modo frontale (atmosfera istituzionale-autoritaria)

oppure in cerchio (atmosfera paritetica se non

seminariale)

Al cuore di ogni relazione sociale (e sociosimbolica) troviamo dunque

l’atmosfera

l’habitus, l’atmosfera in cui sono immersi i

rapporti sociali può anche oggettivarsi in situazioni sentite inconsciamente

come familiari dal corpo-proprio (mobilio, abbigliamento, cucina)

proprio dall’atmosfera rilassante e di condivisione generata

una politica d’emergenza

all’odierna endemica atmosfera terroristica

atmosfera che fluttua nell’aria di un certo luogo

ogni atmosfera è

tanto più profondamente sentita, e quindi ‘conosciuta’, quanto meno è

linguisticamente circoscrivibile

Proprio come

l’atmosfera, il genius loci non è

condensazione locale di un’atmosfera

semiclimatica, tanto che si è potuto

dire che «in una città prosaica senza penombre, come Berlino [il demonico]

non riuscirebbe a trovare l’opportunità per manifestarsi» (Goethe 1854, 25:

124 sg.)

come ‘atmosfera’, di intonazione d’animo (Stimmung)

i modi patologici di assenza dell’aura o atmosfera

Daudet sottopone l’idea di atmosfera (aura e ambiance)

ci basta trovare conferma della sinteticità passiva, affettiva e proprio-

corporea, attribuita all’atmosfera

è fin troppo noto: è l’atmosfera

unica e irripetibile, percepita involontariamente

controversa, e l’atmosfera.

in un’atmosfera calda, in cui

rusticità e genuinità ci invitano a indugiare

in

un’atmosfera fredda

Ogni impresa commerciale mira, in definitiva, a darsi una

certa immagine,

[una politica dell’immagine

un’atmosfera polisensoriale mediante una

scenografia (assortimento, layout, ecc.)

la bellezza è l’atmosfera specifica delle opere d’arte

ricondurre a un’atmosfera teorica l’intero ‘mondo dell’arte’,

l’atmosfera perderebbe irrimediabilmente i propri indispensabili connotati

un’atmosfera seduttiva nel museo ci seduce

un’atmosfera seduttiva altrove

più di un’atmosfera seduttiva» (Hauskeller 2002: 180).

+ + + + + + + + +

Section 1. 26 indici per un indirizzo

su Jean-Marie Gleize, Nathalie Quintane e Le Comité Invisible

Non sei tu che stai in questo posto, è lui che sta dentro di te

/// [Jean-Marie Gleize, Tarnac. Un atto preparatorio]

* * *

Scritto e pensato in vista delle mobilitazioni in diverse città italiane accorse il 22 febbraio 2025 contro il primo se non secondo, terzo passo di un sempre più stretto Stato di controllo (Decreto Caivano – decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 -; Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica – comunicato stampa del consiglio dei-ministri n 122/28135 in rif. Disegno di legge presentato in data 22 gennaio 2024). Il seguente capitolo ripercorrerà alcune tappe fondamentali di ciò che è già avvenuto in Francia, di ciò che sta accedendo oggi in Italia.

* * *

- Bisognerebbe tornare a Tarnac ancora una volta, respirare la sua aria, far scorrere dentro tutto come se fosse polvere. I polmoni, tanto, ce li siamo già intossicati e le gengive oggi sono nere, sanguinano da un po’.

- Chiedersi perché bisogna tornare a Tarnac e, prima di tutto, cosa sia Tarnac, in Italia è un punto centrale. Per raccontare Tarnac però, come in pochi altri casi, non si può che raccontare di libri, di rivolta, di poesia.

- Per raccontare Tarnac, bisogna però partire anche dall’incendio, cioè dalle rivolte nelle banlieue francesi del 2005. Quattro settimane di rivolta, in cui si diffonde anche il primo pamphlet di un comitato anonimo.

- La storia del «comité invisible», nome degli autori del pamphlet in calce al testo, ha e avrà a che fare con la Francia, con l’uso estensivo del reato di terrorismo e con ciò che troverà il suo culmine proprio a Tarnac.

- Intanto qualche dato del 2005: 19 notti; 8.720 veicoli bruciati; 2.599 arresti; due adolescenti, Zyed Benna e Bouna Traoré, 17 e 15 anni, morti fulminati, perché inseguiti (probabilmente) da una pattuglia di polizia.

* * *

«all’improvviso la coscienza della costante insurrezione dell’erba ci resuscita»

«dopo aver parlato della piattezza del prato all’improvviso la presa di coscienza della costante

insurrezione dell’erba ci resuscita»

/// [Jean-Marie Gleize, Tarnac, un atto preparatorio]

+ + +

L’ambiente urbano è qualcosa di più che il semplice teatro di uno scontro: ne è lo strumento. Tornano in mente i consigli di Blanqui, in questo caso a vantaggio del partito dell’insurrezione: ai futuri insorti di Parigi raccomandava di ricorrere alle case affacciate sulle barricate per proteggere le proprie posizioni, di abbatterne i muri per farle comunicare, di distruggere le scale al pianterreno e perforare i soffitti per difendersi da eventuali assalitori, di sradicare le porte per barricare le finestre e fare di ogni piano una postazione di tiro.

/// [Comitato Invisibile, L’insurrezione che viene]

* * *

- In quei giorni del 2005, circola un testo; due anni dopo ne segue un altro: L’insurrezione che viene. Pubblicato nel 2007, «vede di colpo impennare le proprie vendite l’anno seguente a seguito di alcuni arresti».

- Tarnac è un comune francese di 331 abitanti nel dipartimento della Corrèze. L’Affaire Tarnac è la storia dei Tarnac Nine, gruppo francese di 9 presunti sabotatori anarchici, dei loro arresti, della loro detenzione.

- Il gruppo originale è di nove, 5 donne e 4 uomini, di età compresa tra 22 e 34 al momento dagli arresti. L’Affaire Tarnac durerà 10 anni, terminerà quindi nel 2018, dopo appelli, cassazioni, impicci. Tutti prosciolti.

- Giorgio Agamben e Luc Boltanski hanno scritto editoriali che denunciano la sproporzione e l’isteria di questa operazione repressiva. Una petizione è stata diffusa e firmata da Badiou, Bensaid, Rancière e altri.

- Tra le varie accuse, il gruppo in generale era sospettato di essere almeno in parte membro del «comité invisible», ciò portò il procuratore della repubblica a parlare di un’organizzazione, di una «cellula invisibile».

* * *

[…]

E tutto attorno:

Le telecamere che ruotano, le voci digitalizzate

i controlli della polizia

le pattuglie

l’annuncio di un ritardo, quindici, venti,

quarantacinque minuti un cambiamento di binario

problemi tecnici non specificati.

/// [Jean-Marie Gleize, Tarnac, un atto preparatorio]

+ + +

Non c’è da indignarsi per il fatto che da cinque anni viene applicata una legge notoriamente anticostituzionale come quella sulla Sicurezza. È inutile protestare legalmente contro la definitiva implosione del quadro legale. Bisogna organizzarsi di conseguenza.

/// [Comitato Invisibile, L’insurrezione che viene]

- All’alba dell’11 novembre 2008, un’operazione di grande spettacolo in diretta dalle televisioni. Vengono arrestare 20 persone tra Parigi, Rouen, l’Est e il Centro della Francia; «Taiga» mobilita 150 poliziotti.12. Unità speciali con passamontagna, un paesino occupato da blindati, sospetti trasportati coperti da indumenti e circondati da incappucciati, le immagini che quel giorno si offrono ai francesi proclamano.

- Messi in relazione a cinque sabotaggi di alcune linee, lungo i cavi di alimentazione dei treni ad alta velocità erano stati messi dei ferri per il cemento armato, che al passaggio avevano provocato il loro blocco.14. La ministra dell’Interno Michèle Alliot-Marie si spertica in dichiarazioni di trionfo. Sarkozy si complimenta con la polizia. Si parla di documenti, di sequestro di materiale e di tracce di Dna, si parla di tutto.15. Allo scadere delle 96 ore di interrogatorio, 9 persone tra i 23 e i 34 anni, vengono denunciate per associazione sovversiva con finalità di terrorismo. Delle 9, 4 vengono rilasciate e 5 vengono incarcerate.

* * *

[…]

«Il mondo possiede già il sogno di un tempo, adesso deve solo prenderne coscienza per viverlo davvero»

/// [Jean-Marie Gleize, Tarnac, un atto preparatorio]

+ + +

Non c’è da reagire alle notizie del giorno, ma da interpretare ogni informazione come un’operazione in un campo ostile di strategie che vanno decifrate, un’operazione in un campo ostile di strategie che vanno decifrate, un’operazione che per l’appunto mira a suscitare questa o quella reazione. È quell’operazione che va letta come il vero contenuto dell’informazione.

Non c’è più da aspettare: una schiarita, la rivoluzione, l’apocalisse nucleare, un movimento sociale… Continuare ad aspettare è una follia. La catastrofe non è qualcosa che sta per arrivare: è già qui. Noi ci situiamo d’ora e già all’interno del crollo di una civiltà. Ed è qui che va presa una posizione.

/// [Comitato Invisibile, L’insurrezione che viene]

* * *

- Uno degli indizi considerati più incriminanti, soprattutto all’inizio delle indagini, consisteva nella prova-presenza nell’alloggio del gruppo di un libro di alcuni terroristi anonimi, L’Insurrection qui vient.

- «Questa storia è suonata […] come un avvertimento […] non credere che le tue (pre)occupazioni (estetiche), […] non siano suscettibili […] di essere rovesciate e usate come prove a carico contro di te» – Quintane, Pomodori

- Elenco di alcune armi per tornare a TRNC; dal giorno degli arresti il «comité invisible» ha pubblicato altri 2 libri; Quintane ha scritto un libro sull’Affaire Tarnac; esiste anche un documentario su Tarnac.

- Dopo Tarnac, quand tout déraille, si può anche leggere il libro di Gleize, Tarnac. Un atto preparatorio, disponibile da questo inverno in versione italiana. Leggere e vedere ciò che succede in Francia significa

- Comprendere che quello che è successo in Francia ieri, succede in Italia oggi. A differenza dei francesi noi non leggiamo, non torniamo a TRNC. Vediamo solo il ragazzo morto, inseguito dalle gazzelle.

* * *

UN ATTO PREPARATORIO…

serie di leggi ha costruito un sistema penale d’eccezione che ricorda le leggi scellerate

l’accusa di «associazione a delinquere finalizzata al compimento di un reato terroristico»

bastano due persone per formare un «gruppo terroristico» e per definire il reato è

sufficiente un semplice atto preparatorio. Questo atto preparatorio non è definito.

[…]

È illusorio chiedere che questo regime procedurale venga applicato in modo meno ampio e meno brutale: è stato concepito proprio per essere applicato così com’è.

/// [Jean-Marie Gleize, Tarnac, un atto preparatorio]

* * *

- Della polizia, ci indigniamo. Questo non è TRNC, noi non sappiamo ancora costruire capanne come dice Bachelard (1957). Noi non sappiamo fare di ogni piano una postazione di tiro come

- Il Comitato ne L’insurrezione che viene cita Blanqui: «ai futuri insorti di Parigi raccomandava di ricorrere alle case affacciate sulle barricate per proteggere le proprie posizioni, di abbatterne i muri per farle comunicare, di distruggere le scale al pianterreno e perforare i soffitti per difendersi da eventuali assalitori, di sradicare le porte per barricare le finestre e fare di ogni piano una postazione di tiro».

- Anche Quintane in Pomodori parla di Blanqui: «Ho anche visto (la visione!) scrittori poeti professori che se proprio non maneggiavano la zappa, quantomeno un pensierino a mollare la città per andare a godersi un po’ di più la seconda casa se lo facevano, e di questi alcuni i più coerenti alla fine si riprendevano il loro Blanqui dove l’avevano lasciato nel 1975, o magari invece se lo prevendevano in mano proprio per la prima volta»

- In Gleize, Blanqui e Robespierre vengono entrambi citati, sono citati poi anche Bachelard e altri autori francesi, però sicuramente viene ricordato di non farci fregare, di fare di ogni piano una postazione di tiro…

- Anche Quintane in Pomodori parla di Robespierre: «noi ci ritroviamo sempre attaccati – attaccati nel senso che a quel lirismo/regime siamo incatenati su quel lirismo/regime ricadiamo in quel lirismo/regime sguazziamo, nel senso che una parte della letteratura di espressione francofona (metropolitana e d’oltremare) in quel lirismo/regime trova un’origine nonché un orizzonte, da lì non si smolla non demorde anzi ci si mettere a dormire sopra ci fa la ruggine sopra.

Se ci continuiamo a esprimere nella lingua della Rivoluzione che specie di rivoluzione potrà mai venire fuori se non una rivoluzione della Rivoluzione, una rivoluzione da internista della rivoluzione, una rivoluzione che l’unica cosa che può fare è restarsene lì in intimo colloquio con i vari Robespierre Saint-Just?»

- Il Comitato Invisibile non cita mai Robespierre, ho controllato,

ha poco che a che fare con la lingua della Rivoluzione

Il Comitato il dialetto non se l’è mai scelto, il dialetto del Comitato

è il dialetto di chi se l’è trovato come lingua madre

è naturale.

Tornare a TRNC è il primo passo di consapevolezza, è l’atto dovuto ai morti e alle uccisioni, siano registrate o meno. Tutte le morti che intendiamo noi sono un atto di soppressione, di violenza, anche quando si tratta di morire di fame o di depressione. La violenza risiede da sempre nelle nostre vite. La morte di un ragazzo è il segnale però, non va sprecato. La miccia è accesa ormai, lo scoppio ci colpirà tutti. Bisogna decidere e decidere bene da che parte si vuole morire, solo questo. La violenza che arriverà anche su di noi, arriverà anche su di voi. Quando dico noi, per adesso, intendo chi a stento arriva a fine mese, chi è emarginato, marginalizzato dal suo contesto, dal suo r-esistere quotidiano. Non vi preoccupate, se ci pensate pochi, tra poco, in queste condizioni, saremo in tanti, più di voi. Perché voi avete reso possibile questo contesto. In Francia l’hanno capito, lo stanno capendo, lo capiranno. In Italia bisogna iniziare a farlo, aprire un discorso. Tornare a TRNC, è però prima della rivolta una questione di sapere, di tenere a mente cosa è successo, avere sotto braccio e in testi tutti gli avvenimenti, le cronache, i libri. Bisogna insomma

Bisogna tenere bene a mente, per conoscere,

per combattere il problema

anche oggi, soprattutto oggi nel nostro Paese,

per combattere il problema

bisogna fare (davvero) di ogni piano una postazione di tiro.

Dobbiamo (e dobbiamo velocemente) costruire delle capanne

delle capanne nuove, capaci di contenerci tutti, di fornirci più che mai

un rifugio, (un posto da cui far partire la nostra resistenza).

- C’è un errore di battitura ovviamente, verso la fine

“testi” → “testa”. Penso però sia meglio così.

+ + +

Marat, il sorriso di Marat. Diceva che i cittadini sono timorosi e hanno paura soprattutto delle rivolte popolari, perché le rivolte popolari tendono a distruggere la loro felicità dando un nuovo ordine alle cose; quindi parlano solo di tranquillizzare il popolo; e i loro motivi sono validissimi, perché a cosa dobbiamo la libertà se non alle rivolte popolari? È una rivolta popolare che ha fatto cadere la Bastiglia, è una rivolta popolare che ha fatto fallire il complotto degli aristocratici, l’Assemblea nazionale è entrata in funzione solo grazie alle rivolte popolari, è alle rivolte popolari che dobbiamo tutto, svegliatevi, svegliatevi!

/// [Jean-Marie Gleize, Tarnac, un atto preparatorio]

* * *

Alcuni dei libri citati qui:

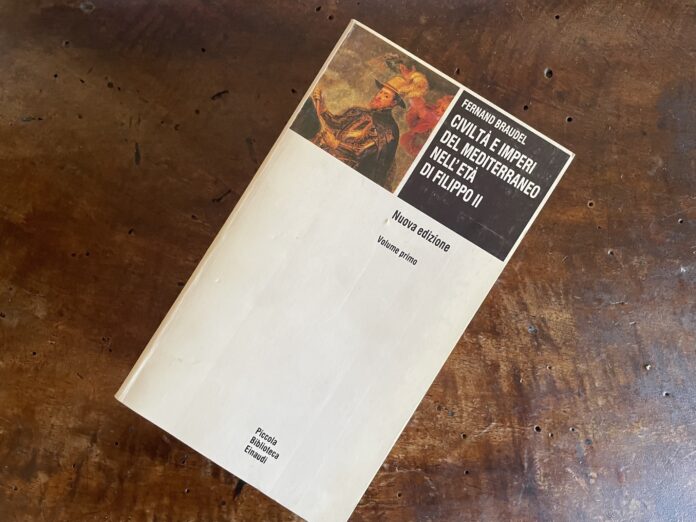

Jean-Marie Gleize, Tarnac, un atto preparatorio, Tic Edizioni, trad. it. a cura di Michele Zaffarano, 2024.

Nathalie Quintane, Pomodori, Tic Edizioni, trad. it. a cura di Michele Zaffarano, 2021.

Comité Invisible (2007, 2014, 2017), L’insurrezione che viene | Ai nostri amici | Adesso, Nero Editions, Roma, 2019.

Altri autori citati in ordine sparso:

Bachelard, Blanqui, Robespierre.

A cui si potrebbero aggiungere per un dibattito presente anche i testi di Henri Lefebvre: La produzione dello spazio, Spazio e politica. Il diritto alla città vol.II, Il manifesto Differenzialista, Ritmanalisi, La rivoluzione urbana. All’interno del seguente articolo sono stati inoltre citati diversi articoli e fonti sull’argomento.

+ + + + + + + + +

acqua,

i miei piedi non hanno

incontrato

città senz’acqua;

senz’acqua negli occhi,

senza profumi d’acqua,

non potrei vivere?

da una fuga di Sergio Atzeni

acqua,

i miei piedi non hanno

incontrato

città senz’acqua;

senz’acqua negli occhi,

senza profumi d’acqua,

non potrei vivere?

da una fuga di Sergio Atzeni