di Marco Giovenale

la poesia, se è vera poesia, è sempre di ricerca

la poesia, se è vera poesia, è sempre civile

la poesia, se è vera poesia, è sempre realistica

la poesia, se è vera poesia, è sempre astratta

la poesia, se è vera poesia, è sempre invendibile

la poesia, se è vera poesia, è sempre qualcosa che arriva al cuore

la poesia, se è vera poesia, è sempre poesia

la poesia, se è vera poesia, è sempre in abiti dimessi

la poesia, se è vera poesia, è sempre corale

la poesia, se è vera poesia, è sempre una consolazione

la poesia, se è vera poesia, sa sempre farsi notare

la poesia, se è vera poesia, resta per sempre

la poesia, se è vera poesia, è sempre alta

la poesia, se è vera poesia, è sempre vera

la poesia, se è vera poesia, è sempre autenticità

la poesia, se è vera poesia, è sempre l’autenticità

la poesia, se è vera poesia, è sempre autentica

la poesia, se è vera poesia, è sempre sperimentale

la poesia, se è vera poesia, è sempre nuova

la poesia, se è vera poesia, la rileggi cento volte e sempre ti sorprende

la poesia, se è vera poesia, è sempre la poesia del quotidiano

la poesia, se è vera poesia, è sempre una scaturigine originaria

la poesia, se è vera poesia, è sempre tradizionale

la poesia, se è vera poesia, è sempre attuale

la poesia, se è vera poesia, è sempre di qualcuno

la poesia, se è vera poesia, è sempre lirica

la poesia, se è vera poesia, è sempre tragica

la poesia, se è vera poesia, convoca sempre il lettore

la poesia, se è vera poesia, è sempre come una lettera d’amore

la poesia, se è vera poesia, è sempre violenta

la poesia, se è vera poesia, è sempre tutta da scoprire

la poesia, se è vera poesia, è sempre Milo

la poesia, se è vera poesia, è sempre in medio stat virtus

la poesia, se è vera poesia, è sempre elementare

la poesia, se è vera poesia, è sempre liminare

la poesia, se è vera poesia, è sempre elementale

la poesia, se è vera poesia, è sempre liminale

la poesia, se è vera poesia, è sempre parentale

la poesia, se è vera poesia, è sempre parenetica

la poesia, se è vera poesia, è sempre prenatale

la poesia, se è vera poesia, è sempre contro l’inquinamento

la poesia, se è vera poesia, sarà pure stata scritta da qualcuno

la poesia, se è vera poesia, è sempre preziosa

la poesia, se è vera poesia, è sempre

la poesia, se è vera poesia, è sempre presente

la poesia, se è vera poesia, è sempre numinosa

la poesia, se è vera poesia, è sempre pudica

la poesia, se è vera poesia, è sempre pomata

la poesia, se è vera poesia, è sempre un gesto

la poesia, se è vera poesia, è sempre una stretta di mano

la poesia, se è vera poesia, è sempre una legittima finanziarizzazione dell’immateriale

la poesia, se è vera poesia, è sempre possibile leggerla a salti

la poesia, se è vera poesia, è sempre come sorbire paracetamolo sul pigro divano

la poesia, se è vera poesia, è sempre cut-up

la poesia, se è vera poesia, è sempre un’installazione

la poesia, se è vera poesia, è sempre un’intuizione

la poesia, se è vera poesia, è sempre performativa

la poesia, se è vera poesia, è sempre installativa

la poesia, se è vera poesia, è sempre tonale

la poesia, se è vera poesia, è sempre orale

la poesia, se è vera poesia, è sempre iconica

la poesia, se è vera poesia, è sempre conica

la poesia, se è vera poesia, è sempre dodecafonica

la poesia, se è vera poesia, è sempre melodica

la poesia, se è vera poesia, è sempre posturale

la poesia, se è vera poesia, è sempre gestaltica

la poesia, se è vera poesia, dà i brividi

la poesia, se è vera poesia, è sempre a getto d’inchiostro, reattiva, neoconfessionale, baritonale, heideggeriana, liscia, festosa, mercuriale, neomitica, ciclotimica, tedesca, una frappa, in picchiata, occhieggiante, palliativa, agli ottavi di finale, scissionista, al sugo, riccia, posticcia, documentaria, testimoniale, meridionale, matriarcale, dadaista, porosa, un acroterio, smontabile, romantica, endoscopica, pariniana, milf, surrenale, sadica, alpinistica, tanata, piduista, speziata, relativa, antiglobalista, un campanello d’allarme, una voragine, una vertigine, puro canto, sudata, un vascello in balia della corrente, una corrente, una massa, per le masse, lallazione, fornicazione, una sfida, un fido, un pasto caldo, calviniana, placebo, gourmet, ripicca, nanoparticella, vibrante, valdostana, barocca, baricca, fededegna, monoblocco, neocatecumenale, meticcia, ovale, bombata, trobadorica, pongo, postmoderna, ammaliatrice, melanconica, melensa, una mela, satirica, rabelaisiana, bidonata, manesca, romanesca, rigida, lipofantica, antitaccheggio, eliotiana, in finto camoscio, imbustata, ovulante, centipede, al dente, fatata, una mulattiera, onanistica per deterrenza, un condominio, come una roccia, una scala ascendente, disneyana, doppia, truccata, fetusa, mobbata, tantalica, sciantosa, galattosemica, sregolata, in carriera, affettata, artaudiana, mitomodernista, brokeraggio, prostatica, sereniana, fortiniana, gommosa, cleptomane, iridescente, coprofilica, volpina, in garamond, bustrofedica, abrasa, serenamente classica, in padella, ciellina, lunare, ipercolesterolemica, perimetrale, sedentaria, foderata, dentata, cambogiana, raptus, soda tipo ikea, orientata verso Napoli, demiurgica, veterodadaista, spellata, dromomane, anarchica, istrionica, pangermanistica, farinosa, protestata, obesa, nativa, wittgensteiniana, mentolata, ospitale, della Marvel, chioccia, in cemento, azzimata, quantistica, nuda, a barre, un cioccoblocco, spaziosa, operettistica, fulminante, cerchiata, trappista, muscolare, una mail, commestibile, brasiliana, col parmigiano a scaglie sottili, col parmigiano a scaglie impercettibilmente meno sottili, comunista, ubertosa, sfiancante, girevole con un adulto a lato, gerontofobica, atea, passivizzante, sulla linea Maginot, medicamentosa, per bene, lambiccata, piantonata, pitonata, platinata, platonata, coibentata male, fungina, tellurica, al dativo, legiferante, deduttiva, spiccia, contropelo, bluastra, disillusa, reificata, albale, indicizzata all’inflazione, a zigzag, pugnace, derivativa, binaria, una dune buggy, roca, alcalina, indolente, ambidestra, corroborante, vecchia, bellica, casearia, un’anta, biscottata, al tratto, chiaroscurata, poliglotta, impanata, brutalista, oleata, un sintomo, un vagito, una tappa intermedia, open minded, googlata, egoriferita, frigorifera, pescosa, restia all’ingestione di alcolici a digiuno, un opale, schierata con Turati, medusea, karma, al tramonto, pervia, indecisa, serotonina, oca, laica, incorniciata, ricaricabile, un flap, una visione del mondo, una visione dell’io, una visione del linguaggio, una televisione, oro colato, lombrosiana, semisferica, di successo, supina, bohemienne, meccanica, pralinata, neolitica, con l’erre moscia, giroscopica, escheriana, Pat Benatar, crepuscolare, vintage, neomelodica, neometrica, signorile, sottoposta a ossidoriduzione, fecale, godibile, mescalinica, al lampone, fresata, pompier, gonadica, resecata al plinto, saponosa, un dodecaedro, politicamente esplicita, paludata, grata al tafanario, cristallina nei suoi enunciati, retró, un cambiavalute, impaurita dai servizi segreti, logocentrica, in lotta con le spalline del cappotto negli anni Ottanta, vaporwave, glicciata, grattata, una grattachecca, ominosa, Milo bis, aforistica, una scommessa, frenologica, geolocalizzata, diaccia, crapula, un inno al volo, un inno alla vita, un inno in generale, il draghetto Grisù, preghiera alla primavera, un candido cigno, Lou Ferrigno, sebo, brassicacea, una ninna nanna, filodiffusione in sauna, la trapunta a greche dell’ava, haiku, un portale aperto su mondi tutti seghettati, un allegro vibrione, aristocratica, Aristotile, al pantone, sospettosa, porosa, inevitabile, Rainer Maria, sportiva, love me tender, yamaha, echeggiante, angelicata, piezz’ ’e core, calibro 45, sudtirolese, senza parabeni, ortodontica, lialeggiante, militesente, d’arredamento, come un ciuffo sbarazzino, un apostrofo roseo tra le parole t’reno, mazziniana, un plettro fra i denti, trippa alla romana, come il dodo, pelle e ossa, fonte di speranza, a strapiombo, come un frutto maturo, rossetto sullo specchio, Vamba, paragonabile, un dirigibile, un testimone di geova imballato sull’A1, vedere le cose da una nube, venticinque minuti di tosse, Barthes fratto Borges, un susino, Pollenza, seminare una volante, Amazon, Batman legato sulle rotaie, Frate Indovino, Tarquinia, mezza scacchiera senza pezzi, tante care cose

(San Francisco, 1870).

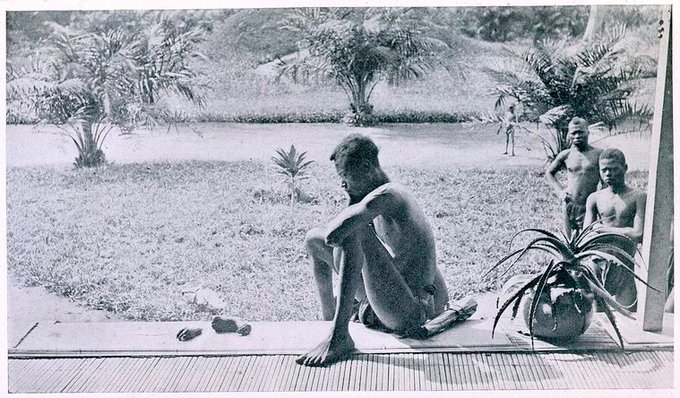

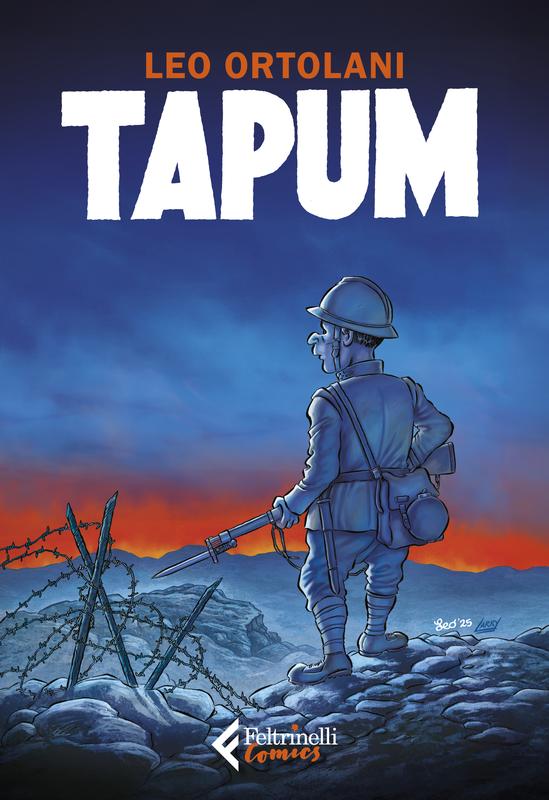

(San Francisco, 1870). Nel 1895 si contano 7 milioni di biciclette in tutto il mondo. Dunlop, Michelin, Good Year, Continental, Pirelli fanno impennare la domanda di caucciù per fabbricare pneumatici di gomma. La gomma non è una novità assoluta, già intorno alla metà dell’Ottocento viene utilizzata nelle ferrovie o nell’industria militare per produrre scarpe, stivali, protezioni per baionette, teli, borracce, bottoni, e anche protesi ricostruttive. Soltanto l’invenzione del pneumatico e il boom del ciclismo, però, inaugurano la corsa al caucciù. La gomma sintetica fa la sua comparsa solo dopo la prima guerra mondiale; fino ad allora viene ricavata dal lattice prodotto dagli alberi della gomma (l’Hevea bresiliensis o siringueira) in Amazzonia e dalle viti selvatiche (Landolphia) del Congo. La giungla congolese e la foresta amazzonica (e solo successivamente le piantagioni del Sud-est asiatico) saranno per un quarto di secolo circa i luoghi di estrazione del caucciù per excellence. Così, mentre l’Europa e l’America del Nord si godono la libertà delle due ruote, sotto l’Equatore milioni di individui vengono condannati dalla gomma ai lavori forzati.

Nel 1895 si contano 7 milioni di biciclette in tutto il mondo. Dunlop, Michelin, Good Year, Continental, Pirelli fanno impennare la domanda di caucciù per fabbricare pneumatici di gomma. La gomma non è una novità assoluta, già intorno alla metà dell’Ottocento viene utilizzata nelle ferrovie o nell’industria militare per produrre scarpe, stivali, protezioni per baionette, teli, borracce, bottoni, e anche protesi ricostruttive. Soltanto l’invenzione del pneumatico e il boom del ciclismo, però, inaugurano la corsa al caucciù. La gomma sintetica fa la sua comparsa solo dopo la prima guerra mondiale; fino ad allora viene ricavata dal lattice prodotto dagli alberi della gomma (l’Hevea bresiliensis o siringueira) in Amazzonia e dalle viti selvatiche (Landolphia) del Congo. La giungla congolese e la foresta amazzonica (e solo successivamente le piantagioni del Sud-est asiatico) saranno per un quarto di secolo circa i luoghi di estrazione del caucciù per excellence. Così, mentre l’Europa e l’America del Nord si godono la libertà delle due ruote, sotto l’Equatore milioni di individui vengono condannati dalla gomma ai lavori forzati.

AzioneAtzeni – Discanto Ventunesimo: Nadia Cavalera

AzioneAtzeni – Discanto Ventunesimo: Nadia Cavalera

Quello

Quello

La sola regola del successo in Letteratura

La sola regola del successo in Letteratura