di Francesco Ciuffoli

une lecture italienne de l’affaire

***

cronostoria degli eventi che hanno portato a questo articolo:

11 | 2008 – 09 | 2011 – 04 | 2018 – 10 | 2024 – 12 | 2024 – 02 | 2025 – 04 | 2025

7 date riportanti gli eventi descritti nel testo e quelli più nascosti, personali.

7 saranno anche le sezioni che comporranno dunque questo quasi-manifesto.

+ + + + + + + + +

indice in cui tradiamo già da ora quanto detto

Parte 1

Section 5. La questione rivoluzionaria è ormai una questione musicale

Section 6. Appendice #2. Ai fotografi

Section 10. Workbook

Section 1. 26 indici per un indirizzo

Parte 2

Section 8. Piccolo manifesto di una nuova estetica

Section 4. Appendice #1. Ai poeti

Section 2. Il punto di vista estetico

Section 3. Poesia, capanne, skené

Parte 3

Section 7. Un epilogo. A tutte le persone che amo

Section 9. A questa cosa mai accaduta, mai appianata

+ + + + + + + + +

Section 7. Un epilogo. A tutte le persone che amo

nella mia vita ho registrato – dai sedici ai ventisei – così poco di tutte quelle foto che ho fatto? nulla, sicuro non immagini

***

+ + + + + + + + +

Section 9. A questa cosa mai accaduta, mai appianata

da un libro che non è finito, da un titolo di un libro che ho letto

***

Il pacifismo funziona quando si muove parallelamente alla paura del governante.

Ogni protesta pacifica è stata sempre accompagnata parallelamente da una lotta.

Ci sono molti più feriti e morti dietro King, Mandela e Gandhi che dietro il 68’ o il 77’.

Il pacifismo non produce niente. La pace infatti l’hanno fatta Stati Uniti, Israele.

***

I

Tutto ciò che cerco è un’atmosfera familiare, sentirmi a casa,

rivivere ancora tutti quei momenti con qualcuno

tutti quelli che poi penso io-solo ho perduto

dove, come, oggi – mi chiedo –

perché a me perché

.

.

.

.

I tre libri fondamentali del buon reporter:

Gaia Scienza; Essere e tempo; Differenza e ripetizione.

A cui potremmo aggiungere: Messa in scena,

Ritmanalisi, Lefebvre.

.

.

.

.

oggi sento di non amarmi più come un tempo,

non che io poi ne sia mai stato in grado

non che l’abbia fatto

ma è questione (forse) anche qui per cui bisogna

esserne predisposti

guardarsi, attendere, sorridere (sempre)

non sembra?

.

.

.

.

Vedi. È come se certe volte

Affacciandoti su quanto accade nel mondo

Si potesse scorgere ogni dettaglio

Come se tutto fosse ripetibile

A quel punto è l’aura delle cose, nella loro disposizione

e in-disposizione che ci permette di

comprendere e analizzare, prendere la decisione giusta

nell’esatto momento

.

.

.

.

da quando la borghesia ha conquistato il sole

In questo infinito crescendo: emancipazione, lotta-

politik e resistenza,

estetica ≠ estetizzazione; l’estetizzazione è il problema

nella pratica; dovrebbe

essere come vivere; tra due mondi

nell’intersezione viva delle cose; in fondo è

l’in-mondo che ti permette di: unire i pezzi; provare

a cucirne le parti

.

.

.

.

Nel caos significativo delle cose

Oggi re-imparerai così a scrivere

poco per volta

Questo è lo stato del consuntivo

- Bilancio c. (o il consuntivo s.m.), rendiconto dei risultati di un dato

periodo di attività di un ente o di un’impresa; estens..

“fare il c. della propria vita”

- Attinente al consumo di godimento, in antitesi al consumo

riproduttivo.

“impieghi c.”

In somma, un giro di chiavi

che si divora (di continuo)

.

.

.

.

«No, il 4 non sto andando. Ho paura della DASPO, ho paura che con il fermo

mi giochi anche la possibilità di trovare casa, lavoro, per davvero.

.

.

.

.

Il riassorbimento simbolico –rappresentazionale e poi semantico è qui

sempre previsto dalla logica del valore astratto dal Capitale,

non ti far fregare. Non farti / fregare mai.

Te ne prego

.

.

.

.

La lotta non deve Essere, deve Passare

anche da questo. La lotta

come attraversamento

per il cambiamento

.

.

.

.

In fondo, non era Deleuze che diceva / affermare l’esistenza

solo nel movimento; da uno stato a un altro, il ripetersi dell’identico;

il mai più di ogni preciso momento che seppur confuso esiste ed è

esistito senza “se”, senza “ma”; l’annullamento

della dialettica (hegeliana), del turn

on / off

T flip-flop

.

.

.

.

Esistono numerose applicazioni dei flip-flop a T nei sistemi digitali, ne elenchiamo alcune di seguito:

Contatori: i flip-flop a T vengono utilizzati nei contatori. I contatori contano il numero di eventi che si verificano in un sistema digitale.

Memorizzazione dei dati: i flip-flop a T vengono utilizzati per creare una memoria che memorizza i dati quando l’alimentazione viene interrotta.

Circuiti logici sincroni: i flip-flop a T possono essere utilizzati per implementare circuiti logici sincroni, ovvero circuiti che eseguono operazioni su dati binari in base a un segnale di clock. Sincronizzando le operazioni del circuito logico con il segnale di clock utilizzando i flip-flop a T, il comportamento del circuito può essere reso prevedibile e affidabile.

Divisione di frequenza: viene utilizzata per dividere la frequenza di un segnale di clock per 2. Il flip-flop commuta la sua uscita ogni volta che il segnale di clock passa da alto a basso o da basso ad alto, dividendo quindi

la frequenza di clock per 2. Registri a scorrimento: i flip-flop a T possono essere utilizzati nei registri a scorrimento, che vengono utilizzati per spostare i dati binari in una direzione.

.

.

.

.

Nel presente di questa situazione

unisci il ricordo, l’emozione.

La funzione immaginifica fa miracoli.

*

II

Hai visto il morto? Mi dicono nell’atrio del condominio. Scopro così, il pomeriggio di quello stesso giorno, che sotto casa c’è morto, un uomo. L’hanno visto uscire dal palazzo affiatato, pazzo, correva ovunque, ha provato a rubare una bicicletta, poi l’hanno fermato, poco prima che si accasciasse da solo a terra, prima di morire di crepacuore. Io non ho visto o sentito niente, ero preso da altro, dal mio conflitto interno tra fare e dire.

Non ho visto nulla di ciò che era successo, né avrei neanche potuto dal lato del palazzo sui cui affaccio. Mi sono comunque, anche qui, disinteressato della faccenda, non mi interessa granché di questa storia. E poi, io non ho visto né sentito niente. Anche affacciarmi adesso, a posteriori, non mi interessa persino nel momento in cui mi sono trovato nell’atrio con il cadavere poco più in là, a cento metri, una volta usciti, avrei potuto osservare il corpo steso sull’asfalto, circondato magari dal nastro, dai poliziotti stessi, dalle auto della polizia.

No, non mi interessa. So solo che è stato coperto con un telo bianco a poche decine di metri dal portone, l’hanno visto su qualche servizio del tg locale. Ne hanno anche parlato al bar il mattino seguente.

.

.

.

.

da quando la borghesia ha conquistato il sole

«Non c’è modo di uscire dalla contraddizione»

Prendi l’esempio di Fisher, Kurt Cobain. CHE SUCCEDEREBBE SE

l’inquinamento luminoso fossero spie nel cielo

la città fosse come un corpo, senza organi

l’unico sforzo in-valido sarebbe

comunque quell’ultimo atto in-necessario.

A cosa servirebbe quindi vivere? Sopra-

sedere, vivere, per consumare e nient’altro?

.

.

.

.

Esco dallo schermo, sono al bar. Ritorno nel mio silenzio concatenato di pensieri su pensieri, nel mio silenzio, del mio cervello e forse di chiunque altro veda qui ciò che è successo ieri. Scambio perciò qualche parola, incontro un paio di persone e ci parlo senza staccarmi da quello che è successo. Si sente, lo avverto: un cambiamento sta arrivando, bisogna essere pronti, pronti a fare di ogni piano una postazione di tiro. Un giorno poi qualcuno rintraccerà in questa progressiva violenza, non ancora preparata alla guerriglia, la premessa di quel discorso molto più in là, per adesso. Dovremmo aspettarci presto in ogni caso l’ascesa di una sommossa, l’occupazione di luoghi simbolici di potere, a livello economico e politico, una seria degenerazione, i proiettili di gomma, quelli in piombo e ferro – penso.

*

Sono arrivato più o meno a ventiquattro ore dai primi video degli scontri apparsi su instagram. Solitamente controllo anche come si sia evoluta la partecipazione in rete, questa volta no, non me ne frega niente. Questo discorso che mi preme, vige su altre regole. Le azioni sono importanti, le azioni giustificano sé stesse. Tornando sul discorso fatto quella mattina con quella mia amica penso a quanto è ridicolo e insulso come, nel nostro caso, l’impulso democratico sia ancora del tutto arretrato. Qui siamo al Sud. Facendo rapidi calcoli sulla popolazione in provincia, una delle più grandi del paese, considerando anche la popolazione del comune, ci si dovrebbe subito rendere conto di come basterebbe, qui in città, anche solo una persona su mille pronta a scontrarsi con la bassa presenza di forze dell’ordine, in ventimila (circa un quinto della popolazione totale del comune), non ci si mettere più di un’ora a occupare ogni singola struttura di potere, dichiarare l’occupazione totale, la comune.

«C’è una teoria secondo cui affinché avvenga un serio cambiamento della società, detto rivoluzione, questo deve anzitutto basarsi non sulla totale assenza ma sulla scarsità di risorse [di alternative]»

.

.

.

.

Oggi mi dichiaro. Lo volevo e lo sono diventato

nemico di questo pianeta, sono nemico dell’umanità.

Vi detesto.

.

.

.

.

Sarà per questo: mi faccio schifo

il fegato manda segnali sulla pelle

sentirsi sulla pelle la città

lo schifo che c’è dentro

tutto quello che vorrei (e non-vorrei)

essere

e che purtroppo è / è che purtroppo sono

a volte, anche io

.

.

.

.

Ecco, adesso capisci? No, io -non-lo-capisco

questo dolore perenne dei genitori, la vendita della casa al Sud,

l’acquisto

di un bilocale a Nord, in prima periferia, l’attesa per potersi iscrivere

il lunedì sera

alla consegna dei pacchi del martedì, alla serata, quella prima della partita

di padel, di tennis, di calcetto, prima della palestra

del terapista

.

.

.

.

Se fossimo poi capaci, come ho già tentato in altri tempi, SI POTREBBE

persino sviluppare un algoritmo: una serie di: variabili umani; indici

demografici, economico-strutturali; pensieri malsani sull’uso di

alcune psicopatologie comportamentali. SI POTREBBE PER ESEMPIO

calcolare il grado / la probabilità con cui si possono presentare

in risposta a un dato evento (politico, climatico, finanziario)

crisi, rivolte e persino golpe e rivoluzione

il ritmo degli ordigni

.

.

.

.

Certo, questa è – e sembrerebbe – un’idea estrema.

Sicuramente, va detto: io non sono te

e tu non sei nulla

che il capitale non abbia già previsto. Tu sei

Kurk, commercializzato. Reso presente

– nella tua lotta – un prodotto,

ottimo per il mercato di controtendenza.

.

.

.

.

Credere l’essere umano un attore razionale è errato. Credere però che non sia possibile calcolarne il punto di rottura; la percentuale di disagio medio; il substrato necessario allo sviluppo di una certa propensione alla lotta o meno; il movimento –micro e –macro che compongono certi stati d’animo; è forse peggiore, quasi sicuramente anche più ridicolo.

.

.

.

.

A poche ore di distanza, si era già scoperto che era uscito dall’appartamento di fronte al mio, un bnb utilizzato saltuariamente da famiglie di stranieri, coppie, qualche escort. Da quello che dicono, di fronte al palazzo di casa mia, il giorno delle manifestazioni, l’uomo, è stato visto accompagnato da una delle due ragazze che alternandosi usano l’appartamento per lavorare. Ha assunto prima dell’incontro della coca, prima di prendere anche il viagra, che è stato costretto a calarsi visto che si sa, con la coca l’uccello non ti si alza come si deve. Il mix di sostanze, tagliate anche male, ha prodotto in lui una specie di reazione di asfissia, calore, eccitamento tale che il cuore gli è in sostanza scoppiato, dicono. È collassato subito dopo essere stato fermato da due agenti che si trovavano lì nelle vicinanze, accasciandosi a terra, rimanendoci così secco, stecchito. Io rido, dico che non ho visto niente e continuo a parlare con gli habitué della via, mentre ciò mi fa ragionare anche sulla distanza che si intercorre tra ciò che è per noi Reale, puro, anche se distante e ciò che comunque rimane sul piano del Virtuale, anche se così prossimo, concreto, vicino (persino se succede di fronte casa tua).

.

.

.

.

Sono passate forse dodici ore dalla manifestazione a milano, da quegli scontri, e io mi trovo seduto vicino l’università come sempre (da cinque anni a questa parte), guardando ancora quei video, analizzando tutte le possibilità che c’erano di riorganizzare la violenza, veicolandola meglio, farla finita con gli scontri a perdere. Stiamo entrando in guerra, anche se una guerra civile non c’è mai stata davvero in questo paese. Mi manca un pezzo però, lo cerco non trovandolo. Non c’è nessun materiale video, sembra, rispetto al momento in cui si è passati dagli scontri ai cancelli della stazione e sotto la metro, alla fase di arretramento a centinaia di metri fuori dalla stazione, lontani ormai dall’obiettivo, Centrale. Dovrei chiedere a DM, gli ho pure scritto alla fine la sera stessa: ehi ciccio, come è andata? come state? al di là di quello che si è visto. Vedo un messaggio scritto sempre in serata: ti racconterò. Domani serve una mano. Nel frattempo avevo scritto anche a SP: comunque direi ottimo! Poi voglio i vostri racconti, anche perché sta cambiando il discorso della lotta a Milano, si nota anche da fuori. Reazione con il cuore, poi più niente.

«Si parla di iper-globalizzazione quando un evento concretamente più vicino è per noi irrilevante, rispetto alla percezione di altro evento spazialmente lontano ma al contempo emotivamente vicino»

***

III

Anche se oggi potrei morire

da un secondo all’altro

ogni giorno: puntualità di pagamento

Sul rapido calcolo delle spese: tutto

quello che non c’è; tutto quello

che serve.

Sembra quasi impossibile uscirne. Sarebbe di conseguenza

come dire

così, improvvisamente, di smettere

di respirare

il fumo; sarebbe sicuramente deleterio per il fisico: cuore,

fegato e cervello

.

.

.

.

da quando la borghesia ha conquistato il sole

Il punto è non piangere. Nella cartella

del referto si può leggere

esofago regolare per morfologia. incontinenza cardiale. ernia

iatale da scivolamento. lago mucoso limpido.

tutto sommato – a voce – il corpo sembra reagire

bene

.

.

.

.

Anche se oggi si è rapiti dall’insensatezza

è tutto così nitido, così prevedibile che non

ha quasi più senso distinguere

ciò che potrebbe, da cosa poi si dirà essere

già successo.

.

.

.

.

In quel momento, sono immobilizzato, fermo davanti allo schermo come se attendessi di ricevere la notizia di un miracolo: i ragazzi a milano hanno occupato, a centrale hanno bloccato tutto, in migliaia si sono asserragliati dentro, la polizia è stata costretta a ritirarsi, i feriti, si, certo, non si contano più ma noi, noi tutti, abbiamo conquistato uno degli snodi nevralgici del paese, tutto rimane fermo finché non verranno accolte le nostre richiesta – penso. Sono ore che aspetto, sono qui a guardare instagram, a cercare di venirne a capo di quanto stia succedendo dalla parte opposta di dove mi trovo io, a lecce. Anche qui stanno manifestando però non ci sono andato, qui è un’altra storia, qui non c’è nulla che conti un cazzo, tutto è diverso. Faccio il giro di tutte le pagine di movimenti, associazioni e notiziari indipendenti lì sul posto. Guardo i video, li studio, ragiono, vagliando tutti gli scenari possibili in questo momento. Cosa si potrebbe fare, cosa succederà, come sarà se succedesse davvero. Esauriti i caricamenti fino a quel momento disponibili e nel frattempo che attendo di guardarne di nuovi o di leggere qualche nota di aggiornamento, mi capita, scrollando, di beccare anche un post che parla del libro di un amico lì a milano. Glielo condivido, mi risponde quasi subito: e io che pensavo soltanto a cercare di uscire vivo da centrale.

Ci scriviamo per pochissimo, uno scambio di battute a riguardo, poi più nulla. Non gli ho nemmeno chiesto come stesse, come fosse la situazione lì a centrale, in quel momento, non mi sembrava di sicuro il momento adatto per fare il giornalista, e poi sicuramente stava in mezzo al casino. Questa tortura però mi sta divorando, in certi momenti penso che non vorrei uscirne vivo sia da qui quanto se fossi in una situazione del genere, lì, a milano. Per distarmi dall’attesa, continuo con lo scrolling, e tra un riflesso dello schermo nero e un altro, noto che ci sono io seduto o steso sul letto, che esco e rientro più volte dalle diverse pagine, dallo stesso instagram. Si sta trasformando in un incubo, mi sto stremando. Cerco di analizzare ancora una volta ogni dettaglio dei nuovi video che vengono caricati. Per riprendere fiato, mi metto anche a stimmare: guardo le mail, anche qui niente di rilevante (come sempre).

«Durante il rituale sacro degli scontri, decade sempre l’importanza di altri aspetti della nostra vita. Ritenuta importante in qualsiasi altro momento, ogni cosa durante le proteste perde per noi interesse»

.

.

.

.

A cosa serve quindi – mi chiedo – migliorare nel tempo, seguire

le schedule? Fosse già, anche tutto questo previsto dal sistema?

COMPRESO la rabbia la ribellione la guerra, segue solo la rinuncia

la rabbia e poi il silenzio che segue dopo tutto questo,

di nuovo (ancora, prossimamente)

mi viene spesso una nausea a vederti lì in mezzo

credere davvero, fingere a te stesso di star producendo

qualcosa di in-utile. Io –non-posso-crederci.

.

.

.

.

Anche oggi si è rapiti dall’insensatezza

Anche oggi c’è bisogno di riappropriarsi in un certo senso

dell’estetica, innanzitutto, come forma

di riappropriazione, poi di

nomina, assimilazione,

accomodamento.

.

.

.

.

Ovvio [io] non so se tutto questo mi aiuta, migliora o peggiora la situazione, però voglio credere che sia giusto fare così. Mi serve.

.

.

.

.

Tu che non hai mai scambiato riso EU con pasta EU.

Tu non puoi dirmi un cazzo,

ancora io

rispetto la violenza

***

IV

morfogenesi del disimpegno:

a)

marcia dei quarantamila, caduta sociale dello statuto

del valore sindacale poi → legislazione [Thatcher, Raegan,

→ culturale [Sarkozy, Berlusconi

b)

G8 di Genova, la soppressione governativa della violenza inizia

dal basso (come una pistola di Cechov narrativa,

come quella pistola che ha sparato Carlo, per

sbaglio?)

c)

la mancata rielaborazione del trauma.

Il trauma collettivo, la paura di essere Carlo Giuliani

[se ne doveva parlare, non se ne è parlato]

La paura di perdere tutto ciò che si ha da perdere

durante una protesta all’improvviso [se ne doveva parlare,

non se ne è parlato]

Dalla lotta si passa al pacifismo, nessuno potrebbe

mettere più a rischio la vita per fare la cosa giusta

la lotta diventa in tutto e per tutto un atto perfomativo

d)

(mentre si continua a perdere tutto ma

piuttosto lentamente e progressivamente,

in forme comunque psicologicamente assimilabili)

i beni accumulati simbolici e economici dei genitori,

di quei 30 gloriosi, cominciano a consumarsi

nel discorso tra generazioni

Si vendono intere case per dei monolocali. Il potere d’acquisto

medio della gente scende, cala all’ultimo anche drasticamente

Grandi manager di gruppi aziendali e lo Stato assumono

il controllo, dividendo in porzioni più nette chi

deve possedere risorse e mezzi di emancipazione, libertà

e chi serve per estrarre e fornire questi mezzi

e)

Lo Stato poi interviene, agisce prima dei disordini,

dei pacifismi dei sit-in. Vietare rallentamenti è fondamentale

la restrizione del capitale procede inesorabilmente

e)

Neutralizzato il potenziale eversivo, si procede alla rimozione

dei suoi simboli. Lo smantellamento dei simboli sovietici

dopo la caduta del muro di Berlino, fa da perfetta analogia

Si deve colpire quindi i luoghi e i simboli

La rimozione storica di una carcassa, di una cultura morta,

che non sa più come opporre resistenza perché del tutto

inefficace, smilitarizzata, in loop all’interno del discorso

di sé stessa, della sua forma

un po’ come la fila alle poste. Il processo abbraccia l’ottica del tramonto

a occidente, del funerale, perciò si marcia insieme, si fa la protesta,

praticamente ci si raduna in questo discorso

prima di tornare, prima dell’aperol-spritz delle 20

davanti a noi, sempre

come in un’attesa del procedere, in forma di processione,

pronti alla carica, a farsi male

per espiare la colpa occidentale dell’urna da commemorare,

del reel da postare la sera

il giorno dopo

(faranno poi un attentato, l’Occidente ricomincerà a odiare

non importa chi è la parte lesa, l’importante è porsi mediaticamente

insieme alle vittime del sistema, farsi vittime senza esserlo

di conseguenza

non qui, non c’è stata nessuna guerra, nessun genocidio, solo sensi di colpa

in diretta dal festival del cinema di Venezia

Qui troviamo, il vero esercizio di dominio e di controllo fattuale

la chiusura dei simboli, del Leoncavallo

(tutti i vecchi movimenti sociali vengono smantellati

Muoiono le iniziative sul nascere, persino arte e musica

svuotate della loro capacità evocativa vengono regolate

con grande agevolezza, tutte le pedine seguono il gioco

contro i cari affitti e il DDL Sicurezza

I neolaureati in arte, lettere e comunicazione fanno domanda

di assunzione per lavorare presso centri, scuole, teatri dediti

all’intrattenimento, solo intrattenimento autorizzato:

spillando birre, promoviamo eventi a sfondo socio-culturale

(In fondo pur si deve mangiare! Pagare l’affitto e le bollette

non si può così facilmente rinunciare a vivere nelle grandi città

altrimenti poi chi le fa poi qui le proteste, i rincari sui prezzi

Tutti vogliono vivere nelle grandi città, tutti vogliono sentirsi di

«4 anni fa se ti avessero visto con la kefiah addosso, ti avrebbero sparato

Gli unici occidentali con la kefiah prima di questo erano soldati francesi,

americani, volontari (curdi), terroristi (ISIS), miliziani

adesso anche te

«Se volevo farla davvero la rivoluzione me rimanevo nel mio paese

a farmi massacrare, almeno qui posso socializzare condividere

il mio interesse nella causa, lo faccio per me stessa

e)

consumato il rituale, decostruito il valore degli oggetti

della rappresentazione (teatrale) del senso stesso

di un’appropriazione culturale vuota e inutile

ritornati nuovamente al punto zero di questo discorso

rimane ancora però la possibilità del corpo, della città e del suo ritmo

rinunciare a tutto per tentare il cambiamento, bisogna

rinunciare, rischiare tutto

straight edge,

nel nuovo ciclo di eventi, dovremmo essere tutti

contro tutti

armarsi a tutti i livelli, diventare inattaccabili

per attaccare

fare come San Francesco (il cristianesimo

è l’ultima guida rimasta

contro il Capitale e il mercantilismo) bisogna rendere

inattaccabile la militanza oppure di portarla su un piano successivo

quello nuovamente della lotta, della comune, della guerra civile.

Le due vie possono andare in parallelo

pars destruens e pars costruens

Serve organizzazione, recuperare gli strumenti

intellettuali

in primis Nessuno sa come si fa a combattere né a vincere

cosa fare?

(la soluzione quindi rimane ancora lontana, qui si parla ancora

La condanna è però feroce, nelle storie della gente la condanna è

più feroce, nei discorsi dei movimenti e persino dei capi di governo

la condanna deve essere feroce, senza che nessuno faccia niente.

Qualsiasi protesta diventi mediaticamente influente è destinata a essere

riassorbita dalla logica del Capitale, oggi la kefiah sostituisce lo smile

Nulla è cambiato, l’ordine nazionale e mondiale non è stato scosso

Neanche questa volta i consensi della destra sono scesi di mezzo punto

Mentre veniva fermata la flottilla a largo della costa palestinese

In Marocco continuano le proteste, con scontri anche violenti tra manifestanti e polizia,

in diverse città, a margine delle mobilitazioni…

[Abbonati per continuare a leggere]

Oscurati dal dibattito sulla libertà, la notizia arriva a cosa fatte (non prima)

Forse è così che si vincono le proteste. Hai visto che è successo in Madagascar?

In Italia il 2 ottobre è stata chiesta la dimissione del governo durante le pacifiche proteste

Stando ai sondaggi, gli italiani voterebbero

in caso di elezioni oggi, 29 settembre 2025.

Giorgia Meloni (guadagna lo 0,3% e sale al 30,5%).

Elly Schlein (che cresce dello 0,2% e arriva al 22,1%).

Giuseppe Conte (ora al 13,7%).

Alle spalle dei primi 3 partiti, tutto fermo.

La Lega rimane al 9%, Forza Italia non si sposta dall’8%.

In calo Verdi e Sinistra, che cedono lo 0,2% e scendono al 6,5%.

Più staccati Azione (3,1%), Italia Viva (2,2%) e +Europa (1,9%).

un’alternativa?

durante la Guerra Civile Spagnola, la percentuale di volontari comunisti tra le Brigate Internazionali è stata molto alta. Le stime totali parlano di circa 60.000 volontari nelle Brigate Internazionali, provenienti da tutto il mondo per combattere a fianco della Repubblica spagnola.

«Israele fascista! «Israele che non combatti ma manifesti

Dicendo che è ingiusto tutto questo

Poi le storie, i likes, che ricondivi, l’articolo per treccani, triennale,

Ti fai anche assumere da scomodo, dalla scuola, da una casa editrice

- f) francesco)

Il cambiamento arriva solo con l’affermazione di

una differenza

Nel concreto, l’irruzione di un Reale puro, un’utopia che si fa manifesta

oltre il piano del virtuale, del suo pensiero, del suo desiderio

Unisci i punti: Nietzsche, Deleuze, Lefebvre.

***

V

Tu vuoi aiutare per essere salvato dal tuo senso di colpa, dal desiderio

di te che vuoi cambiare il mondo, indisposto a rinunciare al tuo bene.

Tu non ti responsabilizzi davanti a niente, perché non serve, stai bene.

Tu fondamentalmente frigni, preghi e attendi che qualcuno faccia per te.

.

.

.

.

Si è giusto, se ci si crede veramente, finire in carcere.

.

.

.

.

Bisogna agire finché si ha tempo e risorse per farlo. Uscendo fuori dal pensiero in sé, dalle possibilità di futuri scenari sul conflitto, mi trovo poi a fare dei confronti tra un discorso e un altro (non tutti rispetto a questo tema). Non sarà di certo come il movimento del sessantotto. Il sessantotto è stato soltanto la forzatura di un ricambio generazionale tra vecchi e giovani piccolo borghesi. In più, a livello repressivo sarà sicuro peggio del G8 di Genova, il pericolo e la paura di un governo in fondo si mostra davvero quando cominciano a ammucchiarsi feriti e cadaveri – penso. Non so davvero quanto vorrei pensare una cosa del genere eppure sembra che ormai sia questo pensiero a avere la meglio sul resto, su di me. Mi trovo anche a parlare con un’amica rispetto alle manifestazioni a lecce, del suo ieri. Mi dice che c’era poca presenza, che certe cose qui non ci sono e che comunque però si è portato in piazza una rappresentanza, una rappresentazione utile del dissenso.

.

.

.

.

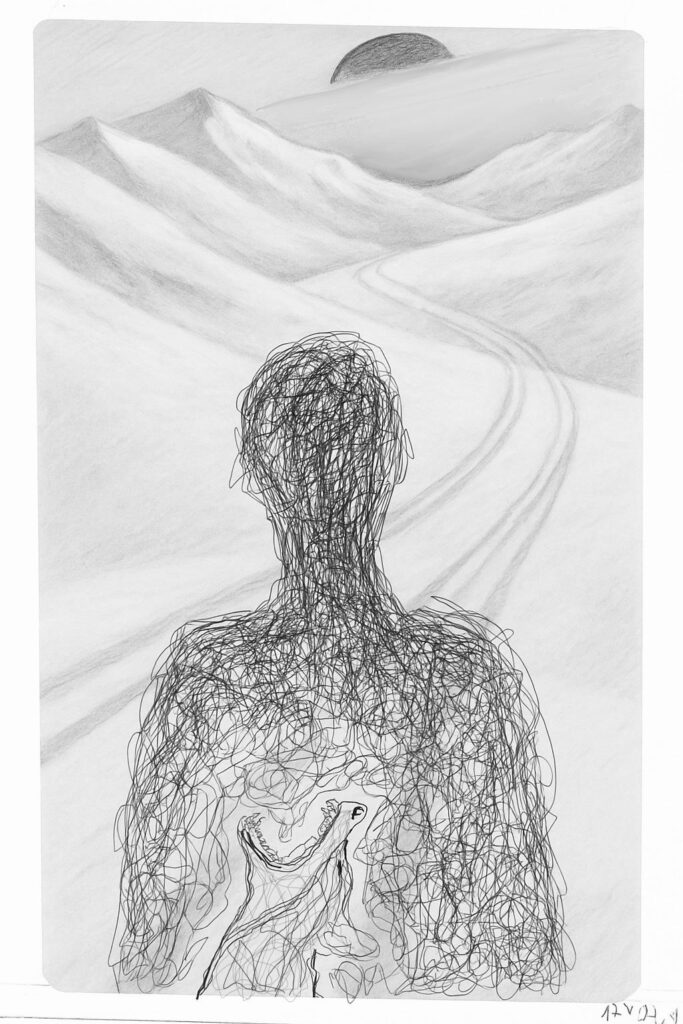

Anche oggi piovono bombe (d’acqua) dal cielo

tutto è cambiato, tutto è diverso

fedele solo a sé stesso, rimane

solo il movimento, il ripetersi

dell’identico, il Virtuale attendere di

un Reale così puro

– pensare di aver cambiato per un secondo

le regole, del gioco, realizzato

il sogno, disseminato il ruolo,

il senso di autodistruzione sarebbe quasi in-

evitabile

– la funzione della polvere e della cenere

potrebbe prendere

una città, in una sola ora, sommergerci

completamente

.

.

.

.

una guida pratica allo scontro per giovani antagonisti, maranza e anarchici

Equipaggiamento:

bandane, più di una. Una bottiglia di aceto e limone per bagnarla regolarmente;

cipolle, dicono, riduce l’irritazione del CS a occhi, naso e bocca;

occhialini da piscina, coprirne eventuali fori anti appannamento [usa colla o resina];

parastinchi, gomitiere, bandane e caschi;

puntatori laser potenti, alternativamente grandi torce;

ombrelli come scudi leggeri;

fuochi da artificio;

compensato, polistirolo, plastica o cartone, a più strati,

strati più sottili e numerosi = scudi più leggeri e resistenti;

tagliabulloni fino a 16 mm di spessore, oltre flessibile;

piede di porco per aprire o per sbarrare dopo le porte.

*

squadre anti-CS: per neutralizzare due metodi veloci:

statico: 2/3 persone: coprire e proteggere l’area con ombrelli aperti, poggiare al di sopra del candelotto un cono per il traffico stradale, versarci poi dentro 2/3 bottigliette di acqua, sabbia, fango.

dinamico: 2/3 persone: prendere con guanti molto spessi il candelotto, inserirlo all’interno di borse impermeabili (o altri recipienti resistenti alle fiamme e all’acqua), riempite con acqua, sabbia e fango. agitare la borsa per circa due minuti, anche tre o quattro se in movimento.

Per il coordinamento dei vari gruppi bisogna considerare per il futuro, che le forze d’ordine possano adoperare disturbatori di segnale, i cellulari sarebbero fuori servizio. Adoperarsi preventivamente aiuta.

Senza coordinamento non si può fare nulla.

«Ogni insurrezione, per quanto localizzata essa sia, comunica [esiste] al di là di sé stessa, contiene immediatamente qualcosa di mondiale. In essa ci eleviamo [pari] tutti insieme all’altezza dell’epoca»

(Ai nostri amici, Comitato Invisibile)

.

.

.

.

Ricorda

quando succederà / perché succederà

di non chiamare nessuno, di non dare mai

questo dispiacere

anche se, quasi sicuramente – trovandoti lì –

chiamerai anche tu qualcuno

Se non risponde, non pensare

Se ci pensi, non deve risponderti

Alla fine non è mai colpa di nessuno.

È fondamentale per crederci

cecamente

.

.

.

.

[08/11/2024 11:45]

Ogni tanto, però

ho paura di appropriarmi di un dolore che non è mio

[09/11/2024 10:39]

Mi sento soffocare, mi sento morire

[09/11/2024 10:42]

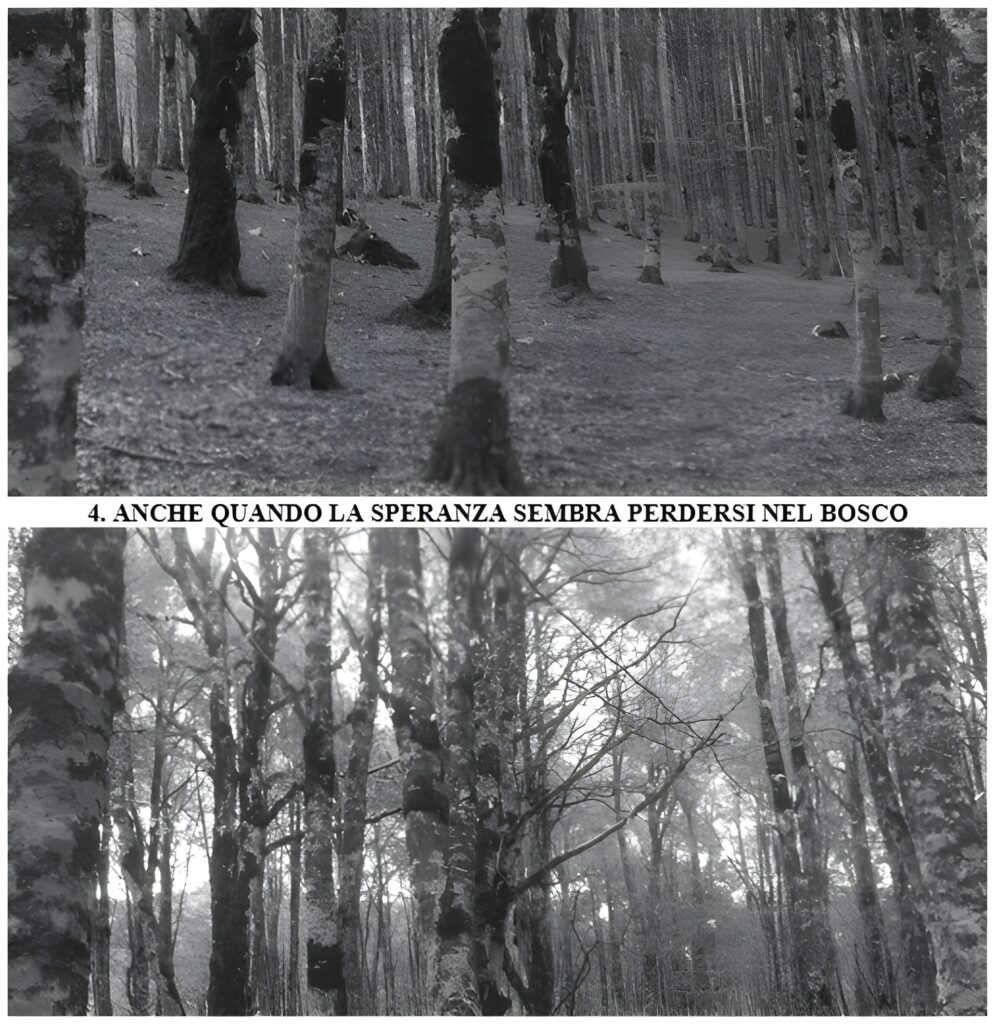

Di seguito, dall’obliò: un casello abbandonato, in rovina, la montagna

tagliata a gradoni, la torrefazione,

di un complesso: industriale: paesaggio in ombra, vegetazione viva, morta, lungo il profilo, paesaggio

[09/11/2024 10:43]

Attraverso

Si vedono persino

[09/11/2024 10:45]

alcune strutture arrugginite e il treno

che si piega per attimo su sé stesso come abbandonato

a un suo possibile deragliamento che però sparisce

quasi subito, insieme al resto. In prossimità

[19/11/2024 10:39]

Ctrl+C, Ctrl+V, tutto finito.

***

VI

Da quando la borghesia ha conquistato il sole

Partiamo dal fallimento: C’è da chiedersi cosa significa

sentirsi vivo, corre più veloce la volpe o il cammello?

Anche questa volta non è stata salvata la Palestina.

La Palestina è stata rasa al suolo prima, mentre e dopo le proteste,

adesso si farà spazio

sui cadaveri si costruiranno nuovi resort e pozzi di gas, di petrolio

(tutto ciò che era stato annunciato sui post di Trump verrà realizzato

veramente,

l’uso di immagini IA serve a abituarvi rispetto a uno scenario

che poi vedrete)

.

.

.

.

Non è questo il nostro tempo

Oggi è tornato l’inverno, il pacifismo è un cerchio piatto

Il pacifismo asseconda ancora

la logica dello status quo, dell’incertezza e del precariato

.

.

.

.

Quando tornerà, l’inverno sarà rigido.

All’interno di un cerchio

gireremo ancora intorno, senza trovare

il punto del discorso,

dello scontro

.

.

.

.

il pacifismo in Italia ha permesso per trent’anni alla DC di stare al governo

il pacifismo ha permesso la P2, Gladio, l’ingerenza americana, la morte di

giornalisti, procuratori e giudici, lo smantellamento progressivo del PCI.

La storia italiana con il suo pacifismo è una storia di guerre, sudamericana.

.

.

.

.

il 2 ottobre c’è stata la prospettiva di bloccare tutto.

C’era voglia di cambiare. Una certa tensione reggeva il mondo. La nostra vita

in quel cambiamento, era alle porte. Bastava attraversarle

Il 3 ottobre però

tutti, i vecchi pacifisti protestano per la pace

accanto a giovani propal: sindacati, pensionati, bancari, famiglie e politici.

È vietato agli antagonisti di scontrarsi, la protesta diventa manifestazione

Lo scontro viene riassorbito dalla logica del pacifismo, del capitale

interponendo questa pace qui, di chi ha casa, lavoro e pensione da salvaguardare,

Si afferma in tangenziale il pensiero dei vecchi protestanti a difesa della statale.

Va detto, almeno tempo addietro ci si limitava a dire:

«Né con loro, né contro di loro.

.

.

.

.

Da quando la borghesia ha conquistato il sole

Oggi chi siede allo stesso tavolo, senza aver mai patito

la guerra, l’incertezza, il precariato, la fame è da considerare parte

del sistema) parte del problema.

.

.

.

.

Indipendentemente dai colori, il vecchio social-democratico non vuole

rivolte, bisogna fare pace, anche con il sistema

accettare tutto quello che viene, ciò che ti è stato dato da mangiare anche

quando la pace è sempre una pace cartaginese

.

.

.

.

Vecchi protestanti da posto fisso fermano i giovani dallo scontrarsi

Impediscono ai giovani di farsi avanti, salvo poi far passare gli idranti.

Il social-democratico oggi vuole la pace, per poter tornare a consumare

tranquillamente, senza più i sensi di colpa per il suv e il monofamiliare.

.

.

.

.

Mi dicono dal comitato: la gente è stanca, la gente ha paura. Qui ci bevono.

l’occasione si perde, per veicolare, si generano preoccupazione da una parte

e rappresaglie (a posteriori) dall’altra.

.

.

.

.

Questo vettore verso il cambiamento però non deve consumarsi. Se qui si infrange

il sogno, sarebbe meglio essere morti che vivere la devastazione sociale che seguirà

nei prossimi mesi, anni, decenni.

Bisogna tornare a organizzarsi, prepararsi come una volta, a tirarci fuori dalla terra

Soffiare sulla polveriera

Se lo sforzo emotivo e fisico non porterà domani ai risultati ci giocheremo tutto, tutti!

È finita l’epoca dei nostri

padri, dei nostri sogni! Ci siamo svegliati

e la realtà è ci sembrata peggio dei nostri peggiori incubi.

***

VII

Perché siamo se vuoi, due: idee perfettamente diverse di cinema:

tornare a Tarnac, fissare nella pianura il proprio orizzonte; oppure

come fai te, provando a ridare vita a una macchina

gioiosa (e, con gioiosa, intendo libera).

.

.

.

.

da una conversazione con un poeta sia lirico che politico

[ciò che non significa la poesia civile]

Si chiama ansia.

Lo so fratello, lo so.

Terapia?

Soldi.

***

Poi mandami una foto dei pacchi alimentari

che avete

Perché

Voglio vedere se in questi anni hanno cambiato

packaging

Hahaha

[io] Non faccio Comida da un po’

.

.

.

.

Per cambiare poi, ovvio, si potrebbe. È solo che avrei bisogno

di un bene, un bene che non possiedo, uno che non conosco

minimamente, uno per cui potrei persino perdermi con te

e così sarebbe

.

.

.

.

Come dentro una lunga gonna nera, tu ti aprirai al mondo

Ti aprirai a quest’idea di cambiamento, all’idea che tutto possa

anche finire a un certo punto, improvvisamente.

Divincolati, se vuoi, per esistere davvero, considera

la tua posizione a partire dal fallimento

Guarda in altro, con una mano tirata verso il cielo,

l’inutilità del triste gioco a cui sei stato chiamato

e che continui

partecipando inesorabilmente

Inseguirai così, a partire da questo, un sogno

seppur minimo

Costruirai tutto dentro di te

ma al contrario

(solo così, inizierai a cambiare il mondo

al pari di come riuscirai a cambiare te stesso)

***

sulla chioma dell’albero, l’ordigno non è ancora esploso

corre contro il suo destino, un giovane ragazzo vestito da prete

di Romano A. Fiocchi

di Romano A. Fiocchi