Nuovi autismi 20 – Letteratura e fallimenti

di Giacomo Sartori

Nella mia famiglia siamo tutti dei falliti. Certo con sfumature diverse, perché la vita è sempre molto varia, e anche in un asfittico ecosistema autoreferenziale la biodiversità può essere notevole: falliti presuntuosi da parte di mia madre, falliti più dimessi da parte di mio padre, falliti coscienti di esserlo e falliti emuli Napoleone, falliti coraggiosi, a tratti eroici, e falliti meschini, falliti estroversi e falliti depressi, falliti nullafacenti e falliti iperattivi, falliti invitti e falliti suicidi: ce n’è per tutti i gusti. Ma pur sempre falliti. Io sono cresciuto nel silenzio che segue le grandi catastrofi. Quando ero piccolo il fallimento più vistoso e invadente, il cataclisma che pesava su ogni discorso, era il fiasco del RIFUGIO. Dopo la guerra mia madre aveva avuto la bella idea di investire gli ultimi risparmi rimasti a mia nonna dopo il naufragio precedente, quello della SVALUTAZIONE, nella costruzione di un rifugio alpino sulla montagna che sovrasta la cittadina dove abitavamo. Naturalmente sul rifugio si focalizzano tutte le aspirazioni e le predilezioni dei miei: la passione per la montagna e per gli sport salutisti, l’ideale di una vita semplice e spartana, un lavoro indipendente, la lontananza dalla città e dalla corruzione democristiana. L’idea forse non era male, ma troppo avanti con i tempi: all’epoca i clienti si facevano vedere solo la domenica, e solo quando faceva bel tempo. E avevano pochissimi soldi: la maggior parte ordinavano una bevanda, o al limite un qualcosina per integrare un pranzo al sacco, mangiavano, e poi sparivano. Ma soprattutto i miei non avevano nessuno spirito commerciale: a mia madre è sempre piaciuto pontificare agitando le braccia nell’aria, e mio padre si atteneva al ruolo dell’orso burbero e sessualmente temibile. Non sapendo trattare con i fornitori pagavano tutto caro, e men che meno riuscivano a incassare i debiti. E comunque un sacco di gente consumava e se la filava alla chetichella: il rifugio aveva raggiunto una certa notorietà proprio per questo. Loro si inventavano sempre nuovi metodi, ma moltissimi riuscivano lo stesso a farla franca. Rendendo pazzo di rabbia mio padre, la cui moralità littoria non poteva concepire bassezze di questo genere. Del resto visto l’andazzo anche i sottoposti facevano man bassa. Insomma, dopo una lunga agonia hanno gettato la spugna. Prima mio padre, e dopo qualche stagione, e per la precisione un anno dopo la mia nascita, anche mia madre. Del rifugio, svenduto per poche lire poco prima che la zona cominciasse a diventare di moda, restavano decine di coperte di lana grezza, e dei pesantissimi piatti di porcellana grezza, quelli stessi che ogni tanto mia moglie porta in cantina e io vado a riprendere, perché appunto ai fallimenti e ai loro simboli ci si affeziona. Lo scacco del rifugio era però prima di tutto una metafora: il vero fallimento era il loro matrimonio. Per rimediare a quello non si poteva fare proprio niente, anche con la migliore volontà. Ma naturalmente dietro alla disfatta della loro unione c’era quello delle loro giovinezze e delle loro belle speranze: in altre parole il crollo del fascismo, al quale entrambi avevano aderito con entusiasmo. Per far fronte a quello non c’era rifugio che tenesse. Ma appunto più indietro ancora c’era tutta una genealogia di insuccessi, sia da parte di lui che da parte di lei. Adesso non voglio dilungarmi, altrimenti diventa un romanzo, ma mio nonno paterno aveva investito tutti gli averi della moglie in un avveniristico progetto di lavanderie per alberghi, nel quale la proprietà delle lenzuola e delle tovaglie restava alla sua società. Anche qui i tempi non erano maturi, anche qui mancava completamente il bernoccolo degli affari: le lenzuola e le tovaglie venivano sistematicamente rovinate e distrutte. Mio nonno materno, la cui carriera americana aveva preso il là da una giovanile perdita al gioco, è fallito in un modo meno eclatante, ma più ignominioso: ammalandosi di una malattia impronunciabile. Dopo la sua morte prematura mia nonna è riuscita a recuperare solo una piccolissima parte dei suoi averi mimetizzati in una ingarbugliata foresta di società e di prestanome sparsi per il mondo. Di lui restavano la divisa di ufficiale sabaudo, qualche gingillo prezioso, perché adorava il lusso, e qualche lettera manoscritta dell’amico di gioventù Giovanni Agnelli. Ma naturalmente i fallimenti precedenti si ammantavano di ancora più evanescenti nebbioline, nelle quali fragili figurette danzavano sul bordo della voragine dell’oblio: miraggi ancora più labili. Io sono cresciuto nella nostalgia di un qualcosa che non c’era più, e ancora adesso provo nostalgia per ciò che forse non è mai esistito. È con questa zavorra sentimentale che ho affrontato i miei primi romanzi, è con questa bramosia che ho divorato le scaffalate di diari e di racconti di guerra che leggeva mio padre. Vicende che si svolgevano per lo più dalla parte sbagliata della storia, con retoriche che ora aborro, però pur sempre umane storie di fallimenti, con corpi che soffrivano e sangue che sgorgava. Ma anche dopo nei libri ho sempre cercato esempi di insuccessi con i quali confrontarmi, braccando gli strumenti per interpretare la mia disfatta personale, e forse anche nutrirla, come si foraggia senza volerlo un insaziabile verme solitario. La letteratura per me non è mai stata evasione, ma vertigine e confronto, dialogo con me stesso: essenziale lavorio quotidiano. Nel mio piacere allignava sempre la soddisfazione della vittoria sui miei pregiudizi, l’ebbrezza di nuovi orizzonti di ripiegamento. Nel corso degli anni ho rincorso esempi sempre più arzigogolati e raffinati, sempre più infossati negli abissi dell’interiorità, perché mano a mano diventavo più esigente, più difficilmente contentabile. Non mi dicevano più niente le rozze battaglie che mi soggiogavano quando ero ragazzo. E naturalmente sempre più i messaggi segreti li trovavo imbrigliati nei meandri del linguaggio, sempre più diventava una questione di scarti e di virtuosismi linguistici. Ossessionato dalla ricerca della verità, senza rendermene conto ero io stesso forse diventato un prodotto delle finzioni che avevo assimilato, avevo forse perso ogni realtà, ogni verosimiglianza. In questa terra di nessuno popolata da miraggi ho cominciato io stesso a scrivere. Eppure andavo avanti a cercare, e tuttora sfrucugno alla ricerca di insegnamenti, o anche solo di risultanze sperimentali, cristalline evidenze fatte di parole, che possano essermi utili. Devo dire che ho sempre trovato senza difficoltà quello che cercavo: l’assillo principale del romanzo moderno, a cominciare dal Don Chisciotte, sembra essere proprio il fallimento. In tutte le sue declinazioni e varianti, in tutti i suoi inessenziali ammaestramenti.

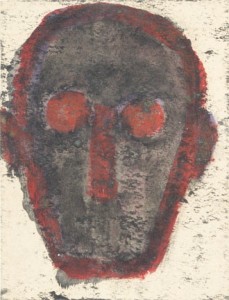

(l’immagine: Michel Nedjar, senza titolo, 1989 circa)

Articolo molto apprezzato.

Non so perché ma mi ha ricordato Sherwood Anderson. Bello.

Grazie Giacomo