Ne vale la pena?

di Gianni Biondillo

Spesso, troppo spesso, quando viene presentato un nuovo progetto su una rivista di settore non ci viene fatto vedere cosa c’era prima. Cosa fatta capo ha: ciò che c’era prima, in situ, non c’è più. Amen. Se è stato “sacrificato” è perché era, implicitamente, “sacrificabile”. Anzi, peggio, è come se prima non ci fosse stato nulla. Un vuoto che aspettava solo d’essere colmato dall’umano genio creativo. L’osservatore accetta la cosa come avesse fatto un patto implicito col progettista. Non chiedere, non dubitare. C’era bisogno del nuovo, criticalo per quello che è, ma non fare troppe domande su ciò che lo precedeva. Era tabula rasa o poco più. Sappiamo tutti che non è così, soprattutto in una realtà fortemente antropizzata quale quella delle città europee. Il mito del nuovo per il nuovo, mito che ci viene con la rivoluzione industriale e che ha avuto il suo massimo splendore nella società delle macchine, della velocità, delle “magnifiche sorti e progressive” incarnata nel Novecento, oggi, forse, andrebbe rivisto, rimodulato. Il territorio non è mai tabula rasa, non è mai un foglio bianco. Ogni progetto andrebbe valutato quasi redigendo una partita doppia: conoscere intimamente cosa stiamo perdendo, per poter valutare meglio cosa stiamo guadagnando. Altrimenti la gara è truccata.

Lo so, parlare di conservazione architettonica puzza sempre di tradizionalismo, di cultura reazionaria, passatista, antimoderna. Ma il “moderno”, di suo, è pure lui ormai cosa del passato. Siamo persino ben oltre la società postmoderna, forse alcuni punti fissi, alcuni tabù progressisti andrebbero se non abbandonati quanto meno rivisitati. Non sto dicendo che tutto ciò che ci viene dal passato è di suo, per statuto, “bello”. Ogni discorso che lancia l’allarme sulle brutture dell’architettura contemporanea scivola sempre in una china pericolosa e impraticabile. Ogni edificio è stato nuovo al suo nascere. Ogni novità è diventata storia comune, condivisa, negli anni. Però è vero che in certi casi le dimensioni contano. La quantità può fare la qualità, o la perdita di qualità, di un contesto. Il Novecento è stato un secolo invasivo, ha mutato in modo radicale, univoco, il paesaggio, l’ha, in molti aspetti, omologato.

Conservare quello che resta del passato – perché ormai spesso sono solo residui – è anche un modo per contrapporre forme alternative al pensiero unico dominante. Ci permette di dare la corretta dimensione del contemporaneo, confrontandolo con l’idea di urbano che ci viene dalla storia. Se ormai oltre il 90% di ciò che è costruito è irrimediabilmente moderno, perché continuare ad accanirsi con quel poco che resta di precedente a noi? Che paura ci fa? Non sto semplicemente parlando di conservare gli insigni monumenti identitari di un popolo. Sarebbe un luogo comune. La qualità di un monumento sta nella coerenza, nella stratigrafia, nel palinsesto dell’incasato, nella costruzione umile, nel dispositivo prospettico, nella soluzione formale del contesto. Il monumento in sé smette d’esistere se la cultura materiale della civiltà che lo ha ideato viene spazzata via.

Il progettista del XXI secolo deve rendersi conto che la gloria, che l’ansia edificatoria modernista dei suoi padri è cosa del passato. Oggi a lui tocca lavorare negli interstizi. Il suo deve essere uno sguardo olistico, capace di inserire il nuovo là dove occorre e saper rimettere in gioco l’antico là dove è possibile. Rendendolo, perciò, ancora contemporaneo, pronto a una vita futura.

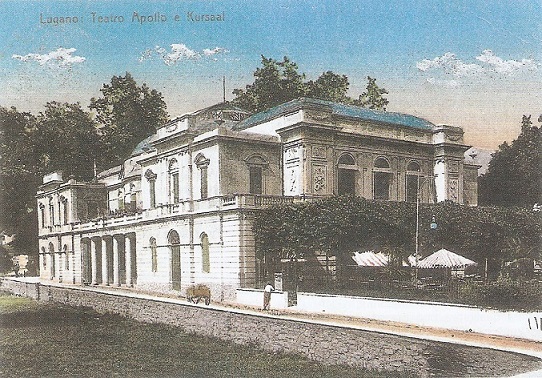

Osservo queste fotografie che confrontano la Lugano contemporanea con quella di non molti decenni fa e mi chiedo: ne è sempre valsa la pena? Ogni scelta è stata dettata dalla necessità comune o solo dall’interesse privato? È questa l’idea di sé che la società ticinese vuole lasciare alle generazioni future? L’architettura che va a sostituire edifici carichi di un gusto magari inattuale ma di certo portatore di un’idea del decoro in fondo condivisibile (perché simbolicamente partecipato), questa nuova architettura non è che sia in sé brutta. O bella. È un’architettura che non osa. Tecnicamente ineccepibile – non è certo l’edificato caotico e trash di molta urbanistica spontanea mediterranea – racconta una visione della città sostanzialmente anonima, tecnocratica. Non è neppure uno stile internazionale. È un “global style”. Banche, uffici o civili abitazioni che potrebbero stare ovunque nel mondo, incapaci di farsi stimolare dal contesto, o di stimolarlo. Una architettura che assolto il compito di coprire la massima cubatura, ottenere la massima rendita di posizione, si disinteressa del bene comune della città. Fa il suo dovere senza passione. Sembra una minestra, magari cucinata con cura, con i soliti ingredienti freschi, ma senza alcuna nota peculiare, creativa, senza cipolla, o sale eliminando odori o sapori rilevanti che possano, non sia mai!, infastidire il consumatore. C’è da chiedersi allora: ne vale davvero la pena?

(testo redatto per Il nostro paese, n° 320, aprile-ottobre 2014, riferito alla mostra “La grande Bruttezza“, Casa Miler, Capolago, CH)