Wittig e la lingua proibita

di Simonetta Spinelli

Avevo chiesto a Simonetta Spinelli il permesso di pubblicare alcuni suoi articoli scritti diversi anni fa e già postati sul suo blog. Le avevo anche chiesto di scrivere una breve nota di accompagnamento per ogni intervento, raccontando in sintesi le circostanze della composizione e il contesto di discussione in cui si inseriva, e lei lo ha fatto finora, di questo le sono grata. Purtroppo Simonetta ci ha lasciato da alcuni giorni ormai. Altre – più vicine e con maggior cognizione di causa – sapranno dare alle sue riflessioni la risonanza e la continuità che meritano. Qui ci limitiamo a continuare a ritrasmetterla come un segnale radar. La scelta di ripubblicare questi testi in serie spero sia sempre evidente a chi legge: (non solo sono incredibilmente belli, ma) sono inattuali e perciò parlano al presente.

Gli altri articoli di Simonetta Spinelli su Nazione Indiana:

Passioni a confronto. Mario Mieli e le lesbiche femministe

Pratiche lesbiche e vincoli ciechi

A Simonetta, indicibile cantora

Monique Wittig cantora dell’indicibile (2003)*

I cantori, da che mondo è mondo, hanno sempre avuto un destino stravagante. La loro testa tra le nuvole sembra a volte così ancorata alla terra che ascoltarli genera simultaneamente ammirazione e fastidio. Visionari, in una società di pazzi innamorati della loro follia, rappresentano l’eccesso imperdonabile, ciò che deborda dalle regole e non può essere costretto in argini razionali. I cantori sono rari e in genere finiscono male. Una volta tagliavano loro la lingua.

Le cantore sono ancora più rare. Difese nel loro confondersi in comunità di donne, considerate inessenziali, incapaci di turbare l’ordine, sono sopravvissute in una cultura orale di breve raggio. Quando il raggio delle loro storie si è allargato sono state eliminate in blocco, mescolate nelle categorie storicamente codificate del disordine. Categorie collettive: streghe, isteriche, puttane. Prima di cancellarle fisicamente la storia ne ha cancellato il nome e le parole, perché fosse impossibile la memoria. Con buona pace del mondo le cantore sono estinte.

O almeno così si credeva. Poi è arrivata Monique Wittig. Inequivocabilmente una cantora. Non una che scrive, ma una che rompe lo spazio chiuso delle convenzioni, costruendo il linguaggio non negoziabile della sua passione. Che non si limita a dire l’indicibile ma ne fa materia di canto, di orgoglio, di potenzialità di saperi e di espressione. Per questo, rispolverando un rituale sperimentato, le hanno tagliato la lingua.

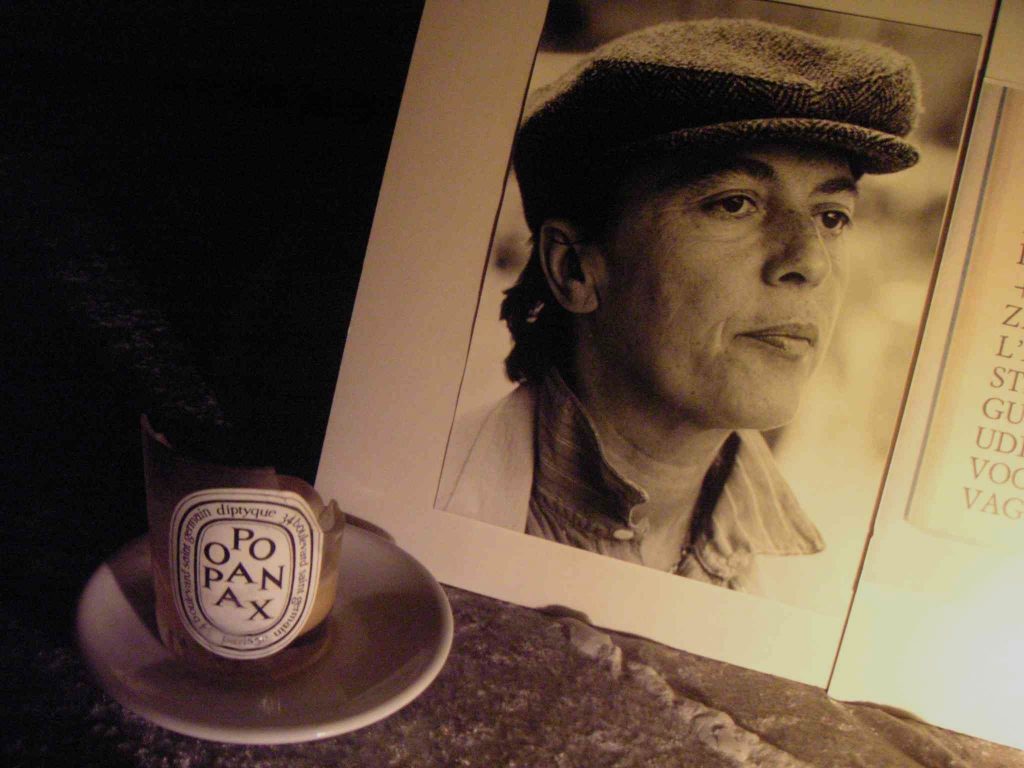

Non è nata come cantora Wittig, ma già nel suo primo romanzo – L’Opoponax del 1964 (ed. it. Einaudi 1966) sono riscontrabili i segni della ricerca di senso che la porterà a diventare una presenza scomoda e scandalosa nella cultura contemporanea. L’Opoponax rientra nei canoni dello sperimentalismo del nouveau roman, corrente letteraria anticipata da Nathalie Sarraute e successivamente teorizzata da Alain Robbe-Grillet, che tendeva a rivoluzionare la tecnica del romanzo, eliminando ogni annotazione psicologica dei personaggi per restituire l’immagine oggettivata di un mondo estraniato ed estraniante.

Nel romanzo Wittig mette in scena la vita quotidiana della comunità infantile che ruota intorno a una bambina. Vita quotidiana osservata come attraverso l’obiettivo imparziale di una macchina fotografica, in una cronologia lineare non interrotta da valutazioni moralistiche o descrizioni psicologiche. Persino il soggetto parlante è guardato da una distanza sottolineata dall’espediente linguistico che la individua attraverso dati anagrafici (Catherine Legrand) o per mezzo di un pronome impersonale (in francese on): “Catherine Legrand a letto si annoia, ci fa caldo e non può dormire”, “Catherine Legrand e Véronique Legrand mettono in ordine i giocattoli”. Per gli adulti che appaiono nel romanzo, come figure nello stesso tempo onnipresenti e di sfondo, quasi abitanti di una diversa dimensione, l’effetto di distanza è costruito attraverso l’ottica infantile che li identifica in un ruolo: “La suora lo mette solo in un banco”, “La Signorina sta conversando con una signora sulla porta della classe”, “La madre sta stendendo la biancheria in giardino”.

Il racconto oggettivato disancora luoghi, oggetti e persone dai parametri culturali consueti e li reinterpreta attraverso lo sguardo dell’infanzia non ancora deformato dalle sovrastrutture, in particolare dalla sovrastruttura di genere. Il soggetto bambina che guarda è incurante dei piani temporali e logici, dei rituali della vita collettiva adulta, che registra ma che non comprende – prende nota che alcune donne sono signore e altre signorine, ma non ha la minima idea del perché -, segue la sua curiosità non selettiva e mette insieme quello che vede, che sente, che immagina, in un unico blocco di conoscenza in cui non distingue ordini di priorità. Quando si imbatte in un evento nuovo – “Dice che Valerie Borge ha mani gambe viso d’un bruno lucente” – per il quale non trova parole nel linguaggio del quotidiano, passa automaticamente nella dimensione del magico, e inventa il personaggio mitico – l’Opoponax – che è nello stesso tempo figurazione di quello che prova e linguaggio per dirlo.

L’Opoponax è indefinito – né animale, né vegetale – senza contorni, come l’emozione colta in un attimo tra attività e osservazioni consuete, è spaventoso, infido, crudele, tenero, onnipotente. E’ gioco di seduzione che attira e respinge, è quanto deborda dal sistema delle regole e lo stravolge, è l’inaddomesticabile che nello spazio-tempo codificato costruisce il suo spazio di esistenza, uno spazio di passione. Così smisurato che può essere detto solo riassumendolo nel suo nome e apre a ogni scenario possibile.

La critica letteraria in Francia, distratta dalla portata innovativa strutturale e linguistica del romanzo, ha sottovalutato gli aspetti più politici di queste prime elaborazioni di Wittig. Le ha persino dato un premio letterario prestigioso (prix Médicis). Poi ha osservato, con malcelato orrore, dalla scrittrice Wittig nascere la cantora di un’epopea che scava dal silenzio corpi e sogni celati e dà loro vita, forza, linguaggio. L’epopea di un soggetto collettivo tracotante, audace, inaudito: le Guerrigliere.

Le Guerrigliere del 1969 (ed.it. Autoproduzione delle Lesbacce Incolte, 1996) scardina drasticamente le convenzioni letterarie, linguistiche e della convivenza sociale. Preannunciando le critiche al sistema fallologocentrico, che il femminismo articolerà successivamente, mette in scena, senza mediazioni o edulcorazioni, il rapporto tra i sessi come una guerra di difesa cruenta e spietata in cui è in gioco per le donne la libertà di esistere, e quindi non prevede trattati ma solo la vita nella vittoria o la morte (fisica, morale, sociale) nella sconfitta.

La struttura del testo segue la cadenza del poema epico, nella ridondanza delle immagini, nel ritmo delle azioni che si sovrappongono e si inseguono, nella coralità delle rappresentazioni. Al presente dell’infanzia dell’ Opoponax si sostituisce il tempo circolare di un pensiero e di un linguaggio in perenne divenire, in cui il prima, il durante e il poi si intrecciano senza soluzioni di continuità. Al soggetto impersonale del primo romanzo si sostituisce il soggetto collettivo (elles) che scandisce tutte le pagine del testo, sfruttando l’obbligo della lingua francese alla ripetizione del soggetto del verbo (frettolosamente omesso nella traduzione italiana). Il soggetto universale maschile, che nella convenzione linguistica assorbe il plurale femminile rendendolo neutro, viene qui scalzato dalla martellante ripetizione del soggetto femminile identificato come unico titolare dell’azione (“Esse dicono che…) con un effetto travolgente di spaesamento culturale. L’espediente linguistico porta la collettività di donne guerriere in primo piano: “esse dicono… esse raccontano… esse combattono… esse cantano…” e decostruisce un soggetto passivo ricostruendolo come soggetto agente, in lotta, consapevole della propria forza: “Esse – guerrigliere, combattenti, autodefinite – dicono…”. Le donne cancellate dalla storia diventano il soggetto incancellabile della storia.

Agente è il soggetto collettivo – le Guerrigliere – ma Wittig sottolinea come questo corpo sociale in divenire sia costruito da corpi, pensiero, determinazione che hanno i mille nomi delle innumerevoli donne che lo compongono, che lo fondano. Così la storia corale viene interrotta continuamente da pagine di elenchi di nomi: nomi antichi, di divinità, di poete, di artiste, nomi della tradizione, nomi moderni, nomi…”ciò che le designa come l’occhio dei ciclopi…”. Sono tante le Guerrigliere e ognuna di loro è una singolarità che sceglie di farsi con le altre corpo sociale.

L’espediente letterario della circolarità temporale segna il divenire della collettività.

La sequenza temporale degli avvenimenti (la lotta al patriarcato, la vittoria, la ricerca di senso) è scompaginata. L’evento intermedio dà l’avvio al testo, quello iniziale lo conclude, come a sottolineare che la collettività ‘inaudita’ delle Guerrigliere si struttura simultaneamente sulla memoria, sulla costruzione di senso, sulla continua rimessa in discussione delle certezze acquisite. Il passato e il presente riacquistano significato solo in quanto parti interconnesse di un percorso di conoscenza che non si fossilizza ma perennemente cerca di rinnovarsi.

La parte finale del testo ripercorre la guerra di liberazione: guerra feroce, senza esclusione di colpi, guerra di schiave che per riappropriarsi della vita uccidono e sono uccise, rispondono alla violenza con la violenza. E’ la parte dell’opera che più ha suscitato critiche, che ha fatto gridare allo scandalo, per la rappresentazione cruda dei dettagli, per la visione apocalittica dei massacri. Wittig vuole un mondo di donne scatenate e violente, di furie omicide, vuole un incubo, si è detto. Ma Wittig non vuole un incubo, si limita a sottolineare – senza alcuna mediazione o tentazione di ammorbidimento – come l’incubo sia già incarnato nell’eccesso di violenza che scatena in chi lo subisce una lotta di difesa altrettanto violenta, altrettanto eccessiva.

L’incubo è tutto inscritto nella realtà dell’oppressione di un sesso sull’altro che fa, quotidianamente, strage di corpi e desideri. Uscirne è un imperativo etico, una necessità così forte da non poter tollerare tregue né tentennamenti.

L’inizio dell’opera rappresenta la comunità vittoriosa. Le Guerrigliere si riappropriano dello spazio, ricostruiscono tempi a dimensione dei loro corpi, costruiscono rapporti, riti. E’ l’epopea della libertà e del ritrovamento: ritrovamento di sé, del senso della collettività orgogliosa. Le donne vincitrici riscoprono saperi antichi, inventano storie nuove e reinterpretano storie passate, si prendono cura di sé e delle altre e iniziano le bambine ai riti del riconoscimento attraverso l’uso del “femminario”, il libro delle “portatrici di vulva”, in cui sono incisi i simboli “del cerchio, della circonferenza dell’anello, della O, dello zero, della sfera”, il libro che riporta gli infiniti “nomi della vulva”.

La costruzione del soggetto collettivo Guerrigliere necessita di un’opera di invenzione di linguaggio, di mitologia, di costume, ma questa ricerca di libertà rischia di trasformarsi in codice. La parte intermedia dell’opera mette in scena proprio la messa in discussione di quanto è stato costruito, segnato, reso solido dalla coscienza collettiva delle donne, e la consapevolezza del rischio sempre presente di ridurre il sapere conquistato a ideologia: “[Esse] dicono che concepiscono i loro corpi nella loro totalità. [Esse] dicono che non privilegiano una delle sue parti con il pretesto che è stata un tempo oggetto di proibizione. [Esse] dicono che non vogliono essere prigioniere della loro ideologia”. Il femminario viene sostituito da un libro con le pagine bianche in cui ogni donna, di ogni età, può scrivere opinioni, desideri, visione del mondo. La ricerca porta al rifiuto delle convenzioni, del codice imposto: “[Esse] dicono che i simboli che esaltano il corpo frammentato sono temporanei, devono sparire… Esse, corpi integri primi principali, avanzano camminando insieme in un altro mondo”.

Se con l’avanzare insieme delle Guerrigliere in un altro mondo Wittig era riuscita a turbare i sonni della critica ufficiale – impegnata e non – con Il corpo lesbico del 1973 (ed.it. Edizioni delle donne, 1976) turba il sonno e la veglia sia delle femministe etero che delle lesbiche, che avevano appena trovato nel movimento uno spazio di espressione e temevano ogni discorso che potesse mettere in pericolo l’equilibrio faticosamente raggiunto. L’egualitarismo imperante richiedeva la messa sotto tono o il bando delle differenze: una regola non scritta che agli inizi degli anni ’70 non ammetteva deroghe e che Wittig, clamorosamente, infrange – prima ancora del suo famoso “le lesbiche non sono donne”, secca chiusura di uno dei saggi che scriverà in seguito – , perché ha troppo chiaro il senso della sua differenza e ‘sotto tono’ non rientra nei termini del suo vocabolario.

Ne Il corpo lesbico lo stravolgimento delle regole letterarie e linguistiche – mescolamento dei generi letterari, eccesso nelle immagini e nella terminologia, gioco continuo di iperboli – raggiunge il suo apice. Il tempo quotidiano è scomposto e ri-composto nel tempo del desiderio e lo spazio si dilata e restringe solo a dimensione della materialità tra due corpi di donne. Una materialità costitutiva di soggetti mobili, transumanti, in divenire, al di là dei ruoli, agenti del desiderio e agite dal desiderio: l’amante/amata, l’amata/amante. Nel rapporto tra due donne motivate dal desiderio –l’una per l’altra e l’altra per l’una – tutto si scardina, tutto si ri-considera. Non ci sono limiti perché esiste solo la propulsione a una conoscenza altra innescata dal desiderio. Tra l’amante/amata e l’amata/amante si costruisce una pratica d’amore che è furia di conoscenza, così altra da quanto è codificato che deve inventare il suo linguaggio e la sua pratica, è necessitata a creare il suo sistema di segni.

Il corpo lesbico, corpo del desiderio di una donna per una donna, non può essere rappresentato in termini convenzionali. E’ il corpo impudente che vive l’interdetto, è il corpo che non può essere addomesticato, reso oggetto, parcellizzato. Non è solo seno, vagina, glutei, ma è derma, cellule, muscoli, tendini, umori, fibre, vene, arterie, midollo, e il percorso d’amore diventa l’epopea – intramezzata da elenchi umoristicamente tratti dai manuali di medicina – di una ricerca durante la quale tutto deve essere riscoperto, ri-significato, per corrispondere al desiderio che lo origina. Il soggetto di quel desiderio e di quel percorso è a sua volta un soggetto che affronta il rischio della perdita di sé, dei propri confini, il rischio della disintegrazione per potersi ricostruire in corpo desiderante. Un corpo lesbico. Né femminile né maschile, perché il femminile e il maschile sono il portato di una convenzione che il corpo lesbico, nella sua decostruzione/ricostruzione di sé per sé, rende privo di senso perché appartenente ad un altro – estraneo – sistema di segni.

Wittig non lascia spazio ad equivoci: perché il corpo lesbico costruisca la sua esistenza non è sufficiente una donna, sono necessarie due donne, ognuna amante/amata, desiderante/desiderata dall’altra e ambedue mosse, proprio da quel desiderio, a costruirne la dimensione di vivibilità, il linguaggio, la pratica, a «riconoscerlo in un’altra semiotica»[1].

Anche la reazione non lascia spazio a equivoci: le opere di Wittig cominciano ad essere boicottate in Francia. E la cantora, privata della sua lingua, costretta ad emigrare negli USA e a scrivere in inglese, abbandonerà il linguaggio visionario della passione e pubblicherà quasi esclusivamente saggi.

*Pubblicato in Donne in Viaggio, 15 luglio 2003.

[1] Teresa de Lauretis, Differenza e indifferenza sessuale, Firenze, Estro, 1989, p. 198.

I commenti a questo post sono chiusi

Grazie Jamila per questi articoli di Simonetta Spinelli, molto interessanti ancora oggi.

Le opere di Wittig, in Francia si trovano, in Italia mi pare di no, peccato!

grazie Silvia!

segnalo anche un bel testo di Nadia Agustoni su Wittig, intitolato “Virgile, non. Wittig, deserto e voce per una non mistica commedia”. (http://www.culturagay.it/recensione/305)

[…] Wittig e la lingua proibita […]