L’immagine contro il soggetto. Due graphic novel contemporanee.

Daniele Barbieri

È difficile pensare a due graphic novel più differenti tra loro di Atto di Dio, di Giacomo Nanni (Rizzoli Lizard), e Hasib e la Regina dei serpenti, di David B. (Bao), entrambe uscite negli scorsi mesi. Eppure, sotto a questa evidente diversità, di temi come di modi, si nasconde un progetto comune, che in ambedue i casi sottolinea la radicale diversità tra il raccontare a fumetti e il classico raccontare a parole, come si fa nel romanzo, e anche tra il raccontare a fumetti e il raccontare audiovisivo, come si fa nel film.

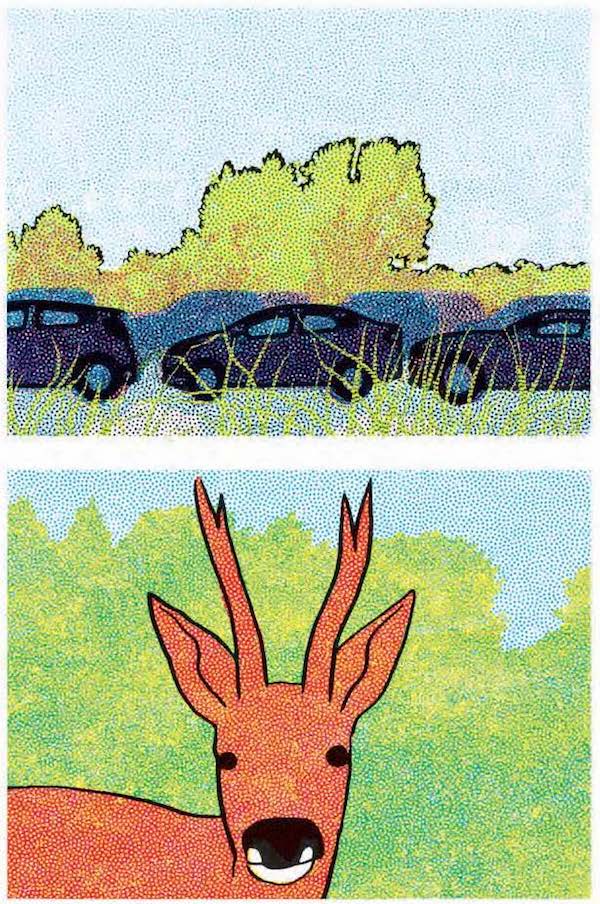

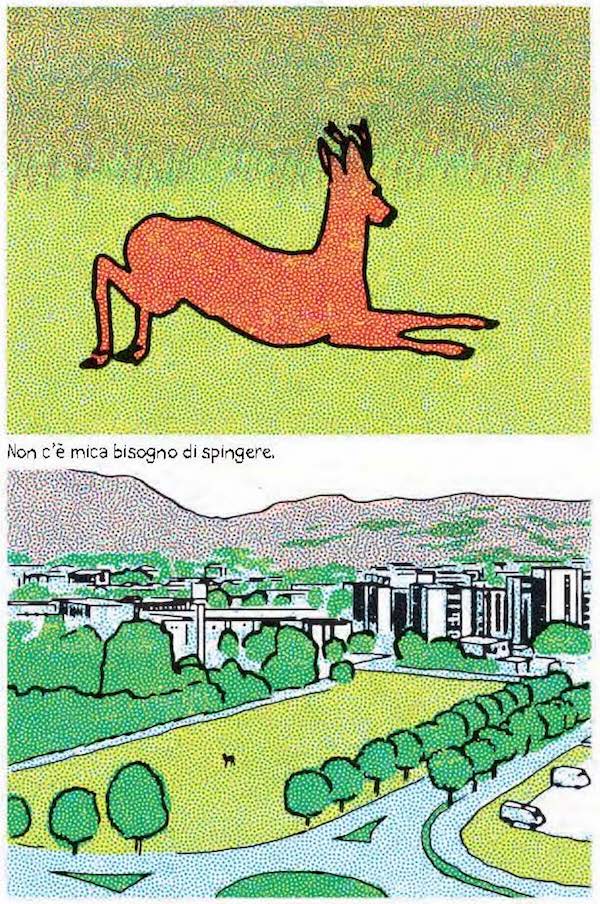

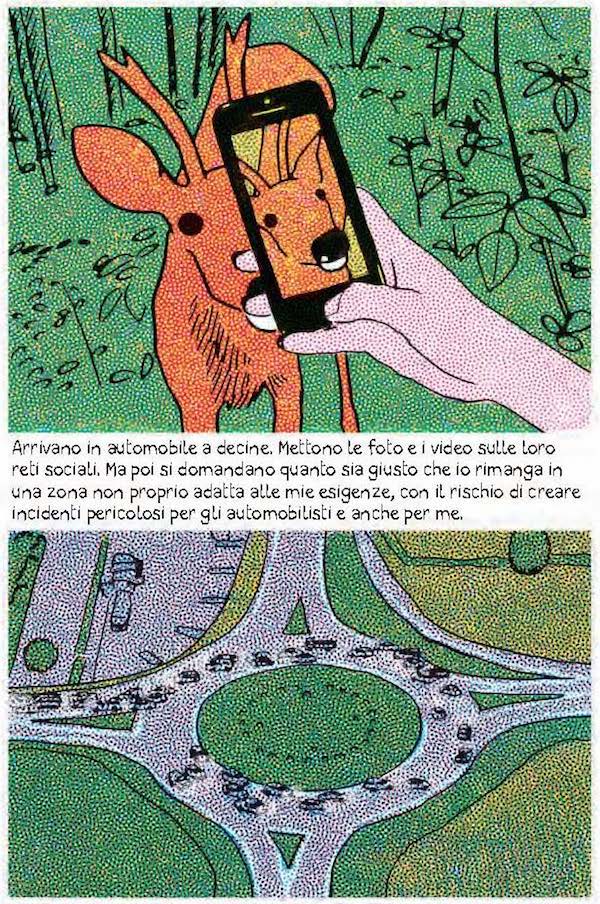

Atto di Dio è una successione di eventi che potremmo definire quasi-non-storie, raccontate da voci narranti che non sono mai umane, e quindi impossibili: il capriolo smarrito, la montagna, la carabina, il terremoto, il piccolo crostaceo. Le immagini sono sgranate, colorate con un retino troppo grosso e spesso evidenti rielaborazioni da originali fotografici: riferimento sufficientemente evidente a sguardi che non appartengono a nessuno, oggetti pubblici, visioni da quotidiano o da rotocalco – ulteriormente allontanate da una qualsiasi soggettività dall’elaborazione straniante cui sono state sottoposte. L’evento principale a cui si lega il titolo della storia, cioè il terremoto nelle Marche, e in particolare sui Monti Sibillini, finisce per annegare in questa naturalità straniata dal contrasto tra una non-soggettività naturale e una falsa soggettività massmediatica.

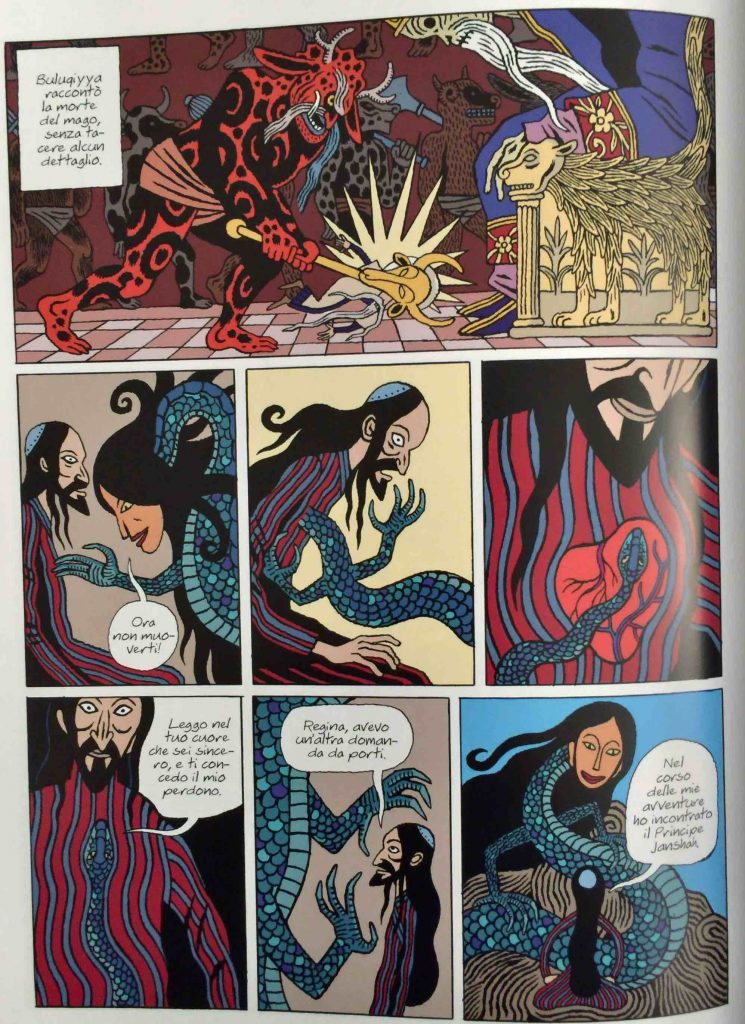

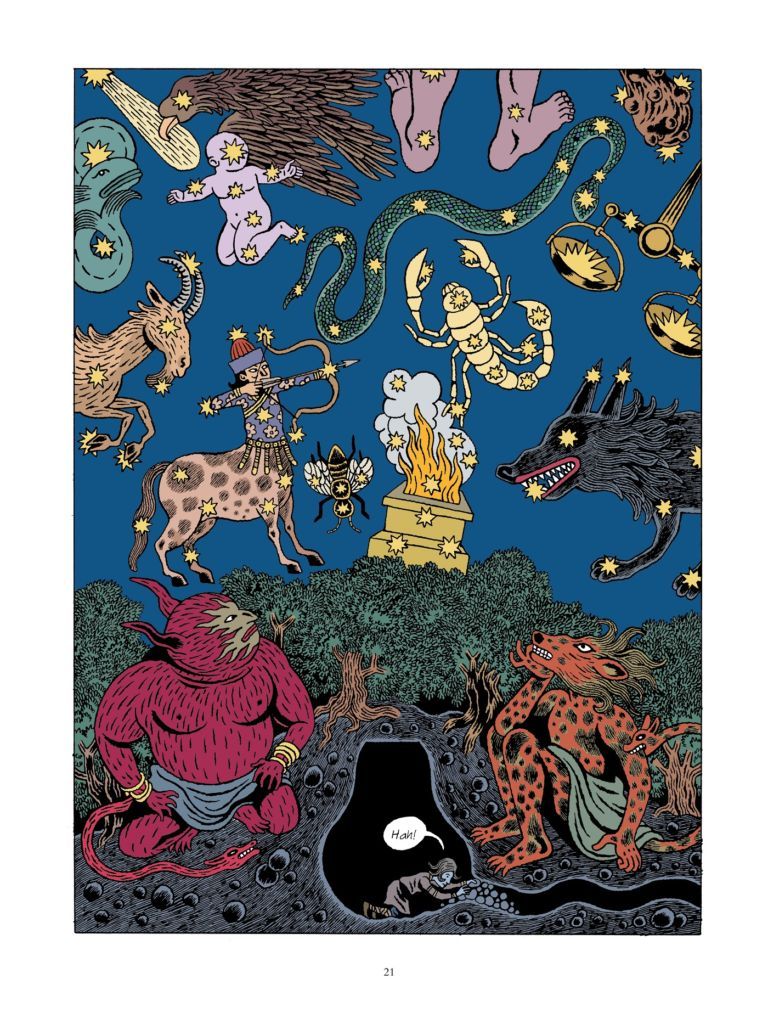

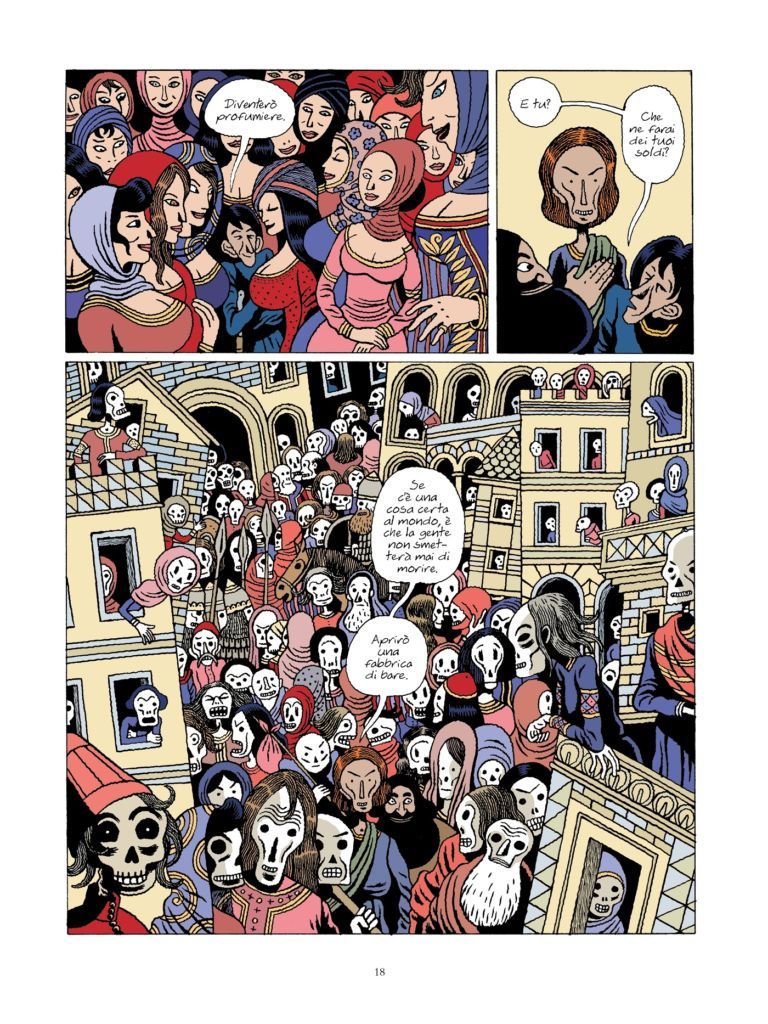

Hasib è invece la narrazione a fumetti di un estratto da Le mille e una notte, in cui Sheherazade racconta, tra la notte quattrocentottantadue e la quattrocentonovantotto la miracolosa storia di Hasib, che incontra la Regina dei serpenti, la quale gli racconta la storia del re Buluquiyya, il quale, nel corso delle proprie avventure, sempre intrecciate con la vicenda della medesima Regina, incontra a sua volta il Principe Janshah, che si sta lasciando morire sulla tomba dell’amata, e racconterà pure lui la propria vicenda. Questa organizzazione narrativa a scatole cinesi è certamente parte del fascino della raccolta di fiabe arabe, intesa com’è a portare il lettore sempre più in là, sempre più addentro nel mondo favoloso del mito (come già capì bene a suo tempo Pier Paolo Pasolini, girando la propria celebre versione cinematografica). E la medesima immersione senza scampo viene riproposta qui dai disegni di David B., sospesi tra schematizzazione grafica e continua invenzione visiva, dove l’elemento narrativo si intreccia continuamente con una sorta di sontuosa decoratività, con riferimenti all’immaginario visivo di quella parte dell’Islam che non ha mai rinunciato alle figure, dall’Iran in poi procedendo verso Est.

Come nella tradizione, queste storie sono sempre un’implicita o esplicita lode del Profeta e di Dio; e questo certamente non scompare nel lavoro di David B. Eppure, certo non si tratta del lavoro di un credente, né musulmano né altro. Qui sembra piuttosto che il mito possa bastare a sé, costituendo una realtà alternativa in sé coerente; insomma, una favola, dovremmo dire. Eppure le favole portano in sé tipicamente una morale, e anche quelle delle Mille e una notte la portavano, spesso in maniera del tutto evidente. Ma qui quella morale pare essere diventata un motivo favoloso tra gli altri, un ulteriore richiamo al mondo da cui quella affabulazione proviene. Non si esce da Hasib con la sensazione di avere ricevuto una lezione morale, tanto poco quanto si esce da Atto di Dio con la medesima sensazione.

I due straniamenti sono certo antitetici. Giacomo Nanni raffredda e distanzia tutto, con un avvicendamento di eventi così minimale e poco connesso da quasi neutralizzare la sensazione di essere di fronte a una storia. David B. gioca invece a riscaldare visivamente il fantastico, a trascinarci in una dimensione in cui la storia evidentemente c’è; e tuttavia, alla fine, quello che tiene avvinto il lettore non è la prospettiva della conclusione delle vicende, bensì il semplice succedersi degli eventi, insieme con la loro visualizzazione. E Hasib diventa come una sorta di fantastico arazzo di Bayeux, dove però non si cantano le gesta di nessun eroe conquistatore, e le gesta hanno quasi valore di per sé, come autonomo favoloso evento e come autonoma favolosa rappresentazione visiva.

La dimensione visiva, disegnata, di questi testi, gioca un ruolo cruciale nella costruzione di questo effetto. In Atto di Dio, mentre la parola narrante mostra una (peraltro impossibile) soggettività, le immagini rimandano a un universo visivo massmediatico in cui la soggettività o manca o è quella falsa dei reportage televisivi. In Hasib, le immagini ricostruiscono, in uno stile complessivo che è immediatamente identificabile come quello del suo autore, un favoloso mondo orientale, privo per sua natura della soggettività di sguardo implicita in una prospettiva rinascimentale che non l’ha mai neppure sfiorato.

In tutti e due questi testi assistiamo insomma all’eclissi del soggetto. Non c’è il soggetto epico, che sta al centro dei nostri miti, e che ha caratterizzato il fumetto di avventura da quando esiste sino ad oggi. Ma non c’è nemmeno il soggetto psicologico, protagonista incontrastato del romanzo dalla fine del Settecento a oggi, e nuovo protagonista delle storie a fumetti in epoca di graphic novel. Gli io del testo verbale di Giacomo Nanni sono tutti impossibili; e le sue immagini sembrano comunque cancellare qualsiasi io. Ci sono invece dei soggetti agenti nella storia di David B., ma si perdono nell’arabesco dell’intreccio narrativo, mentre il disegno rende impossibile qualsiasi dinamica di tipo cinematografico basata sul punto di vista dell’inquadratura fotografica, inevitabile allusione (più o meno tematizzata, a seconda dei casi) a un occhio che guarda, e quindi a un soggetto osservatore.

L’io è insomma, evidentemente, qui, una costruzione testuale: il prodotto dell’intreccio di visione e racconto. E lo si può indebolire a volontà. Non lo si può fare scomparire, proprio come l’illusione della soggettività non può essere sottratta del tutto alle nostre coscienze. Ma se ne può mostrare la semitrasparenza, e quello che si intravede al di là, che sia angosciata favola del presente o trasognata favola del passato.