di Antonio Soler

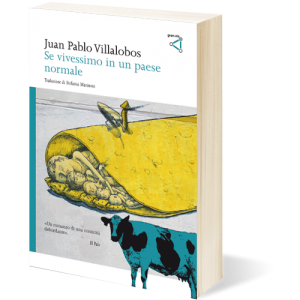

(Si terrà a Perugia dal 4 al 6 aprile 2014 la prima edizione di Encuentro. Festa delle letterature in lingua spagnola, una manifestazione dedicata alle letterature di lingua spagnola in Italia, promossa dal Circolo dei Lettori di Perugia e dal Comune di Perugia, con l’Associazione Banana Republic, in collaborazione con Regione Umbria e con il patrocinio dell’Università degli Studi di Perugia e dell’Università per Stranieri di Perugia. Encuentro ospiterà autori rappresentativi della letteratura ispano-americana – Luis Sépulveda, Daniel Mordzinski, Paco Ignacio Taibo II, Leonardo Padura Fuentes, Bruno Arpaia, Santiago Gamboa e ancora Fernando Iwasaki, Marcos Giralt Torrente, Guadalupe Nettel, Antonio Soler, autore dello stralcio che segue – tradotto in italiano e nella versione originale – tratto da Una historia violenta, romanzo del 2013 inedito in Italia).

Io vigilavo. Mi piaceva vigilare.

Sapere da dove veniva la gente. Le ore. I rumori che si portavano dietro. Le loro voci. Come si comportavano quando pensavano che nessuno li osservasse. Vigilavo per strada e vigilavo in casa. Vigilando, stando attento, mi si ripulivano i pensieri. Il cielo azzurro mi entrava in testa e scacciava tutte le ombre. Le trame delle mie idee luccicavano come tubi di nichel. Come quando a scuola la professoressa mi metteva davanti quella lista di numeri e io dovevo sommarli. Li assemblavo, ci facevo delle catene. Sapevo cosa significavano. Vigilavo.

Mio padre diceva di avere un amico poliziotto. Un uomo triste, dalla pelle giallastra. E anche molle, e anche con le unghie troppo lunghe. Come le zampe dei polli. Portava una giacca adatta a un uomo grosso, ma lui era magro e piuttosto piccolo. Io pensavo che si trattasse di un poliziotto finto. E pensavo che i veri poliziotti un giorno si sarebbero portati via mio padre e quel suo amico. Per la questione dei sacchi, per le parole che sentivo. E si sarebbero portati via anche quell’altro amico che mia madre lasciava sempre aspettare sulla porta e che a volte appariva all’angolo della strada in sella a una moto grande e rumorosa sulla quale non c’era bisogno di vigilare perché essa stessa si annunciava da molto tempo prima di sbucare. Aveva un giacchetto di cuoio e quando parlava con mio padre rideva sempre fragorosamente.

Mio padre non aveva amici che lavoravano in ufficio né amici che portavano la cravatta o che dicevano troppo spesso buongiorno. Alzavano le sopracciglia, strizzavano l’occhio, muovevano la bocca e ridevano a voce alta. Ecco quello che facevano. Pareva il loro vero lavoro.

Anziché amici mio padre sembrava avere dei complici.

Io giocavo con gli indiani e i cowboy. Li sotterravo nei vasi dei fiori, fingevo che sparassero e morissero tra i gerani, ma in realtà stavo vigilando.

Il mio indiano con la mano sulla fronte, quello che guardava l’orizzonte, non moriva mai. Non cadeva mai tra i grumi di terra né precipitava dal bordo di un vaso. Io e lui stavamo attenti a ciò che accadeva intorno a noi, a quello che dicevano mia madre e la madre di Mauri, ai movimenti di mia sorella e dei suoi amici, alla strana gente che si affacciava all’imbocco della strada e capendo di essersi persa tornava indietro.

Mi sarebbe piaciuto seguire quelle persone, sapere chi erano e dove volevano andare.

Io vigilavo e fingevo di essere buono. Sempre. Adesso penso che fingere fosse un modo di vigilare.

Persino quando dormivo fingevo di essere buono. Sapevo qual era la postura in cui mia madre riconosceva la bontà.

Sapevo che la mattina seguente l’avrebbe raccontato alla madre di Mauri e la madre di Mauri a un’altra madre. Quella era la mia salvezza. Vigilare e fingere.

Io non nascondevo i miei nervi, nascondevo semplicemente la mia cattiveria.

In principio, nei primi mesi o nelle prime settimane che passai con la signorina Elvira a scuola, seduto al primo banco a guardare le sue ginocchia larghe, pensai che lei sapesse che io fingevo tutto il tempo. Come se tenesse la radiografia del mio cervello in uno di quei cassetti in cui riponeva le gomme, le matite nuove, i quaderni che tagliava minuziosamente in due con delle forbici enormi, sibilanti, proprio nel mezzo, per venderli. Per venderli a noi, i bambini che scrivevano su quei mezzi quaderni.

A me piacevano le metà superiori, quelle che avevano i margini larghi, bianchi, nella parte di sopra, un piccolo cielo bianco che fluttuava sulle righe.

La signorina Elvira tagliava quaderni e io pensavo che tagliasse in due anche la mia testa, e sapesse cosa c’era dentro. Pensai che lei stesse vigilando su di me. Ma poi seppi che stava vigilando solo sui miei occhi, per il tempo che rimanevano fissi sulla vastità marmorea – potente e pallida – delle sue ginocchia o sulle righe del mezzo quaderno che mi aveva venduto quella settimana.

Stava attenta anche ai miei vestiti, ai maglioni che mi faceva mia madre, alla qualità della lana. Solo questo.

In queste faccende mio padre non si intrometteva nemmeno. A volte mi chiedevo se mio padre sarebbe stato capace di riconoscermi in mezzo a un nugolo di bambini. All’uscita di scuola, per esempio. Se avrebbe saputo distinguere a prima vista, con precisione, come fanno i padri, suo figlio, tra tutti quei bambini in movimento.

Mai, proprio mai, non una sola volta e per nessuno motivo, mio padre ha messo piede nella mia scuola, nella scuola della signorina Elvira. Non ha mai saputo che esisteva una signorina Elvira, un edificio con quella facciata verde e un cortile pieno di voci nel quale correvano disperati duecento o forse trecento bambini durante la mezz’ora di ricreazione.

Mio padre non sapeva niente. Guidava il camion e basta, per strada o forse solo fino al porto, e lì rubava dei sacchi o li comprava a un prezzo più basso di quello che avevano, e poi li portava da un’altra parte, in un posto per me tanto remoto quanto la mia scuola poteva esserlo per lui.

Mio padre se ne andava in giro e ogni tanto si fermava a raccogliere quei ramoscelli con cui mi stava costruendo il forte, la casetta dentro alla polveriera – ancora senza tetto -, le palizzate che non finivano mai, la presunta casa del capitano del forte, sul cui suolo, tuttavia, dormiva il mio indiano, con la sua lancia in una mano e l’altra mano sulla fronte.

Rametti, delle specie di matite rugose e senza mina che mio padre tirava fuori dalla tasca del giacchetto e lanciava malamente in un grande barattolo di Cola-Cao che teneva in lavanderia. Rami di alberi strani, rossicci, scuri.

“Queste sono le dita degli alberi”, mi disse un giorno mio padre mentre io vigilavo da lontano su come trafficava con quei bastoncini.

Forse lo disse per spaventarmi, per farmi credere che lui era capace di andare in giro a tagliare dita, o forse lo fece solo perché gli venne in mente lì per lì e per quello si rattristò e lasciò lì i ramoscelli, svogliatamente, come se stesse davvero abbandonando le dita di qualcuno. Di un amico che era morto, per esempio.

Nel barattolo, oltre ai rami, c’erano le corde, gli spaghi, il piccolo girabacchino che adoperavano anche per aprire le bottiglie, un po’ di fil di ferro e qualche chiodo. Il materiale e gli attrezzi che mio padre usava per costruire il mio forte.

Nessuno avrebbe mai potuto immaginare don Guillermo alle prese con un barattolo come quello e ancor meno mentre entrava nella lavanderia di casa sua in cerca di un girabacchino ogni volta che volesse stappare una bottiglia. No. Nemmeno il padre di Mauri aveva un barattolo simile, acciaccato e macchiato di ossido, messo da parte.

Niente di tutto ciò.

Mio padre aveva quel barattolo. Io un forte ancora a metà. Io avevo un padre che aveva un barattolo come quello.

Quello poteva essere l’indicatore della mia esistenza, il punto che più tardi avrei incontrato in certe mappe di città: “Voi siete qui”.

Mauri aveva un meccano di metallo con una moltitudine di pezzi verdi e rossi, con bulloni di tutte le dimensioni, perfettamente nichelati, talmente ben nichelati che secondo lui erano d’argento. E poi tronchesi e un cacciavite in miniatura. Tutto conservato in una solida cassa di legno, scolorita ma con compartimenti per ogni genere di pezzo.

Ernestito, oltre ai suoi racconti e alla sua collezione di macchinine, aveva il suo castello di plastica, con una torre merlata dalla quale gli arcieri potevano scoccare comodamente le loro frecce. Un castello assemblato con delle costruzioni che sulla superficie esterna delle mura riproducevano le pietre e anche la muffa delle antiche fortezze, e che era circondato da un fosso d’acqua, dipinto di un azzurro uguale a quello del cielo in quei giorni. Aveva indiani, soldati con mitragliette e balestrieri colorati. Tartari con sciabole ricurve, gladiatori. Il mio indiano era verde. Tutto verde, verde la carne e verdi i pantaloni, le piume, la lancia, tutto di un colore verde velenoso.

Ernestito, e anche Mauri, usavano la colla Imedia per incollare le figurine. I loro album di animali sprigionavano da lontano una specie di odore metallico, da profumeria.

Il mio album frusciava. Frusciava come se le fiere, i leoni, la iena e persino gli stambecchi delle figurine ruggissero quando qualcuno gli si avvicinava.

Io attaccavo le figurine con un impasto di farina e acqua che mia madre mi fabbricava in un portauovo, un impasto che io, sconfortato, strusciavo sopra i riquadri dell’album con uno spazzolino da denti e che inevitabilmente produceva dei grumi, bolle di diverso spessore sotto le immagini, deformandole.

Il mio giaguaro, proprio il giaguaro, sembrava come sfigurato per il dislivello che quell’impasto aveva formato sotto la sua mandibola.

Era un album accidentato e frusciante. Il rumore delle pagine, sfogliandole, era uguale a quello che fa una vecchia porta o una persiana rotta. Il mio album aveva le pagine ondulate. Sarebbe stato meglio non avere niente. Non importava quante figurine avessi né quante pagine fossi riuscito a completare. Quando Mauri o Ernestito entravano a casa mia io lo nascondevo sotto il letto.

Le cose stavano così.

Don Guillermo Galiana sapeva di colonia, e mio padre sapeva di strada e di altri uomini. Di uomini che parlavano a voce alta e ridevano a voce ancora più alta. Sapeva di tabacco, di fumo, di posti con poca luce, di covo di Ali Babà.

Forse per questo mi conveniva vigilare. Stare attento a ciò che accadeva fuori da me.

Anche se alla fine non contò, né quanto tempo né con quanta attenzione vigilassi. Un bel giorno, Ernestito si sarebbe avvicinato discretamente alle mie spalle e avrebbe provato sulla mia nuca la durezza della grafite. Di quella pietra nera e brillante che lui, o forse sua zia Tusa, chiamò carbone.

(Traduzione dallo spagnolo di Giovanni Dozzini).

***

Yo vigilaba. Me gustaba vigilar.

Saber por dónde venía la gente. Las horas. Los ruidos que traían. Sus voces. Cómo se comportaban cuando pensaban que nadie los observaba. Vigilaba en la calle y vigilaba dentro de mi casa.

Se me limpiaban los pensamientos vigilando, estando atento. El cielo azul entraba en mi cabeza y se llevaba todas las sombras. Los entramados de mis ideas quedaban como relucientes tubos de níquel. Igual que cuando en el colegio la profesora me ponía delante aquella lista de números y yo debía sumarlos. Los engarzaba, hacía cadenas con ellos. Sabía lo que significaban. Vigilaba.

Mi padre decía que tenía un amigo policía. Un hombre triste y con color amarillento. Hervido también, y también con las uñas demasiado largas. Como las patas de los pollos. Su chaqueta era de un hombre grande, pero él era flaco y más bien pequeño. Yo pensaba que se trataba de un policía falso. Y pensaba que los verdaderos policías un día se iban a llevar a mi padre y a aquel amigo suyo. Por el asunto de los sacos, por palabras que oía. Y también se iban a llevar a aquel otro amigo que mi madre siempre dejaba esperando en la puerta de la calle y que a veces aparecía por la esquina subido en una moto grande y ruidosa a la que no hacía falta vigilar porque ella misma se anunciaba desde mucho tiempo antes de doblar la esquina. Ese llevaba una pelliza de cuero y siempre le hablaba a mi padre entre carcajadas.

Mi padre no tenía amigos que trabajasen en oficinas ni amigos que usaran corbata ni dijeran demasiadas veces buenos días. Alzaban las cejas, guiñaban, movían la boca y se reían en voz alta. Eso es lo que hacían. Ese parecía su verdadero trabajo.

En vez de amigos mi padre parecía que tenía cómplices.

Yo jugaba con los indios y los cow-boys. Los enterraba en las macetas, fingía que disparaban y que se morían entre los geranios, pero en realidad estaba vigilando.

Mi indio de la mano en la frente, el que miraba el horizonte, nunca moría. Nunca caía entre los grumos de tierra ni se despeñaba desde lo alto de una maceta. Él y yo estábamos atentos a lo que ocurría a nuestro alrededor, a lo que decían mi madre y la madre de Mauri, a los movimientos de mi hermana y sus amigos, a la gente extraña que asomaba por el comienzo de la calle y al notarse perdida se daba la vuelta.

Me habría gustado seguirlos, saber quiénes eran y adónde querían ir en verdad.

Yo vigilaba y fingía ser bueno. Siempre. Pienso ahora que fingir era un modo de vigilar.

Hasta cuando dormía fingía ser bueno. Sabía cuál era la postura en la que mi madre reconocía la bondad. Sabía cómo a la mañana siguiente ella se lo transmitiría a la madre de Mauri y la madre de Mauri a otra madre. Esa era mi salvación.

Vigilar y fingir.

Yo no disimulaba mis nervios, simplemente disimulaba mi maldad.

En un principio, en los primeros meses o semanas que pasé con la señorita Elvira en el colegio, sentado en el primer pupitre mirando sus rodillas anchas, pensé que ella sabía que yo estaba fingiendo todo el tiempo. Como si tuviera la radiografía de mi cerebro en uno de aquellos cajones donde guardaba las gomas, los lápices nuevos, las libretas que ella cortaba cuidadosamente en dos con unas tijeras enormes, silbantes, justo por la mitad, para venderlas. Para vendérnosla a nosotros, los niños que escribíamos en aquellas medias libretas.

A mí me gustaban las mitades superiores, las que tenían los márgenes anchos, blancos, en la parte de arriba, un pequeño cielo blanco flotando sobre los renglones.

La señorita Elvira cortaba libretas y yo pensaba que también cortaba mi cabeza en dos y sabía lo que había dentro. Pensé que ella me vigilaba a mí. Pero luego supe que solo vigilaba mis ojos, el tiempo que estaban detenidos en la anchura marmórea -poderosa y pálida- de sus rodillas o en los renglones de la media libreta que me había vendido esa semana.

También estaba atenta a mi ropa, a los jerséis que me tejía mi madre, a la calidad de la lana. Solo eso.

Mi padre ni siquiera reparaba en esas cuestiones. A veces me preguntaba a mí mismo si mi padre habría sido capaz de reconocerme entre un montón de niños. En la salida del colegio por ejemplo. Si habría sabido distinguir a la primera, con precisión, como hacen los padres, a su hijo, a mí, entre todos aquellos niños en movimiento.

Nunca, jamás, ni una sola vez y por ningún motivo, mi padre fue a mi colegio, al colegio de la señorita Elvira. Nunca supo que existía una señorita Elvira, un edificio con esa fachada verde y un patio lleno de voces por el que corríamos desesperados doscientos o quizá trescientos niños durante la media hora del recreo.

Mi padre no sabía nada. Solo conducía el camión, lo llevaba por carreteras o quizá solo al puerto y allí robaba sacos o los compraba a un precio más bajo del que tenían y los llevaba a otra parte, a un lugar para mí tan remoto como mi colegio podía serlo para él.

Mi padre iba de un lado a otro y de paso cogía aquellos palos con los que me iba construyendo el fuerte, la caseta interior del polvorín -todavía sin techo-, las empalizadas que nunca se acababan, la supuesta casa del capitán del fuerte, en cuyo suelo, sin embargo, dormía mi indio, con su lanza en una mano y la otra mano en la frente.

Palitos, una especie de lápices rugosos y sin mina que mi padre sacaba del bolsillo de la chaqueta y echaba descuidadamente en una lata grande de Cola-Cao que guardaba en el lavadero. Palos de árboles extraños, rojizos, oscuros.

“Estos son los dedos de los árboles”, me dijo un día mi padre mientras yo vigilaba desde lejos cómo guardaba los palos.

Tal vez lo dijera para asustarme, para hacerme creer que él era capaz de ir por ahí cortando dedos, o quizá lo hiciera solo porque se le ocurrió en ese momento y por eso se puso triste y dejó allí los palos con desgana, como si de verdad dejara los dedos de alguien. De un amigo que se hubiera muerto, por ejemplo.

En la lata, además de los palos, estaban las cuerdas, los hilos gruesos, el pequeño berbiquí que también usaban para abrir botellas, unos alambres y unos cuantos clavos. Las herramientas que mi padre utilizaba para construir mi fuerte.

Nadie habría podido imaginar nunca a don Guillermo guardando nada en una lata como aquella y menos aún yendo al lavadero de su casa en busca de un berbiquí cada vez que quería sacar el tapón de corcho a una botella. No. Ni siquiera el padre de Mauri tenía una lata parecida guardada en ninguna parte, abollada y con manchas de óxido.

Nada de eso.

Mi padre tenía esa lata. Yo un fuerte a medio construir. Yo tenía un padre que tenía una lata como aquella.

Ese podía ser el indicador de mi existencia, el punto que después he visto en algunos planos de ciudades. “Usted se encuentra aquí”.

Mauri tenía un mecano de metal con multitud de piezas de color verde y rojo, con tornillos de todos los tamaños, perfectamente niquelados, tan bien niquelados que según él eran de plata. Alicates en miniatura y un destornillador igualmente diminuto. Todo eso guardado en una sólida caja de madera, despintada pero con compartimentos para las distintas piezas.

Erenestito, además de sus cuentos y su colección de coches metálicos, tenía su castillo de plástico endurecido, con un torreón con almenas desde las que podían disparar cómodamente los arqueros. Un castillo con paredes ensambladas que reproducían en su superficie exterior las piedras e incluso el moho de las fortalezas antiguas y que estaba rodeado por un foso de agua, pintado de un azul igual al del cielo en aquellos días. Tenía indios, soldados con metralletas y ballesteros de colores. Tártaros con sables curvados, gladiadores. Mi indio era de color verde. Verde entero, la carne verde y el pantalón verde, las plumas, la lanza, todo de un color verde venenoso.

Ernestito, y también Mauri, usaban pegamento Imedio para pegar sus estampas. Sus álbumes de animales desprendían desde lejos una especie de olor metálico, a perfumería.

Mi álbum crujía. Crujía como si las fieras, los leones, la hiena y hasta las cabras montesas de los cromos rugiesen cuando uno se acercaba al álbum.

Yo pegaba las estampas con una masa de harina y agua que mi madre me fabricaba en una huevera, una masa que yo, desanimado, restregaba sobre los recuadros del álbum con un palillo de dientes y que inevitablemente dejaba grumos, bultos de distinto grosor bajo los cromos, deformándolos.

Mi jaguar, precisamente el jaguar, parecía mellado por el desnivel que aquella masa había formado bajo su mandíbula.

Era un álbum escarpado y crujiente. El ruido de las páginas al pasarlas era igual al que hace una puerta vieja o una persiana rota. Mi álbum tenía las hojas onduladas. Habría sido mejor no tener nada. No importaba cuántos cromos ni cuántas páginas hubiera conseguido completar. Cuando Mauri o Ernestito entraban en mi casa yo escondía el álbum debajo de la cama.

Así eran las cosas.

Don Guillermo Galiana olía a colonia y mi padre olía a calle y a otros hombres. A hombres que hablaban en voz alta y reían en voz todavía más alta. Olía a tabaco, a humo, a sitios con poca luz, a cueva de Alí Babá.

Quizá por todo eso más me valía vigilar. Estar atento a lo que ocurría fuera de mí.

Aunque finalmente no importó cuánto tiempo ni con cuánta atención vigilase. Un buen día, Ernestito se colocaría sigilosamente a mi espalda y comprobaría en mi nuca la dureza del carbón cristalizado. De esa piedra negra y brillante que él, o quizá su tía Tusa, llamó carbón mineral.

© Antonio Soler, Una historia violenta, 2013, Galaxia Gutenberg.

Ho conosciuto Chiara Valerio dieci anni fa; eravamo due esordienti (anche se lei non lo sembrava, appartenendo a quella categoria di persone che sembrano sempre “nate imparate”) ed eravamo stati invitati a Roma, assieme ad altre due persone, nella sede di una casa editrice un tempo grande e prestigiosa e allora in fase di rilancio, in quanto vincitori, coi nostri romanzi, di un concorso per esordienti. Lì fummo ricevuti dal direttore della casa editrice un tempo grande e prestigiosa, il quale ci fece tanti complimenti, ci disse della fase di rilancio e ci fece parlare con la scrittrice famosa che presiedeva la giuria del concorso, la quale pure ci fece tanti complimenti, distribuì un po’ di consigli e ci rese al direttore, il quale ci fece un contratto (mi par di ricordare che fosse addirittura per tre libri) e ci rimandò a casa tutti contenti. Va da sé che il concorso si rivelò una fregatura, la casa editrice un tempo grande e prestigiosa smise di essere in fase di rilancio e anzi smise proprio di farsi sentire, ci piazzò in standby e poi, solo a fronte di nostre reiterate e via via sempre più rabbiose e disperate richieste di chiarimenti, ci fece capire che quei libri non li avrebbero stampati mai. Va da sé che le quote di iscrizione al concorso non vennero mai rese ai partecipanti, ma noi non pensavamo certo a quei dieci o venti euro: noi pensavamo ai nostri libri e infatti ricordo che con Chiara (gli altri due vincitori dopo un po’ sparirono dal radar) ci scambiavamo delle mail in cui sostanzialmente ci giravano le palle. Io, poi, ero stato così ingenuo da dire a chiunque, parenti, amici, fidanzata, che avevo vinto il concorso nazionale per esordienti della casa editrice un tempo grande e prestigiosa e in fase di rilancio – avevo, come si suol dire, “comprato il vestito buono” – e adesso l’evidenza che invece il libro non sarebbe mai uscito era esiziale (oltre che una bella figuraccia). Non so come andò per Chiara, ma per quanto mi riguarda quella bruciantissima fregatura fu decisiva per diventare uno scrittore. Non restava altro, del resto: se volevo dimostrare che davvero ero quella cosa là, l’unica era pubblicare un libro altrove. Magari con una casa editrice migliore di quella un tempo grande e prestigiosa.

Ho conosciuto Chiara Valerio dieci anni fa; eravamo due esordienti (anche se lei non lo sembrava, appartenendo a quella categoria di persone che sembrano sempre “nate imparate”) ed eravamo stati invitati a Roma, assieme ad altre due persone, nella sede di una casa editrice un tempo grande e prestigiosa e allora in fase di rilancio, in quanto vincitori, coi nostri romanzi, di un concorso per esordienti. Lì fummo ricevuti dal direttore della casa editrice un tempo grande e prestigiosa, il quale ci fece tanti complimenti, ci disse della fase di rilancio e ci fece parlare con la scrittrice famosa che presiedeva la giuria del concorso, la quale pure ci fece tanti complimenti, distribuì un po’ di consigli e ci rese al direttore, il quale ci fece un contratto (mi par di ricordare che fosse addirittura per tre libri) e ci rimandò a casa tutti contenti. Va da sé che il concorso si rivelò una fregatura, la casa editrice un tempo grande e prestigiosa smise di essere in fase di rilancio e anzi smise proprio di farsi sentire, ci piazzò in standby e poi, solo a fronte di nostre reiterate e via via sempre più rabbiose e disperate richieste di chiarimenti, ci fece capire che quei libri non li avrebbero stampati mai. Va da sé che le quote di iscrizione al concorso non vennero mai rese ai partecipanti, ma noi non pensavamo certo a quei dieci o venti euro: noi pensavamo ai nostri libri e infatti ricordo che con Chiara (gli altri due vincitori dopo un po’ sparirono dal radar) ci scambiavamo delle mail in cui sostanzialmente ci giravano le palle. Io, poi, ero stato così ingenuo da dire a chiunque, parenti, amici, fidanzata, che avevo vinto il concorso nazionale per esordienti della casa editrice un tempo grande e prestigiosa e in fase di rilancio – avevo, come si suol dire, “comprato il vestito buono” – e adesso l’evidenza che invece il libro non sarebbe mai uscito era esiziale (oltre che una bella figuraccia). Non so come andò per Chiara, ma per quanto mi riguarda quella bruciantissima fregatura fu decisiva per diventare uno scrittore. Non restava altro, del resto: se volevo dimostrare che davvero ero quella cosa là, l’unica era pubblicare un libro altrove. Magari con una casa editrice migliore di quella un tempo grande e prestigiosa.

Professionisti dell’insulto

Professionisti dell’insulto