di Stefano Gallerani

Gli facevo questo sorriso in questo vetro, che dietro si vedeva la strada con quelli che passavano e poi più indietro dall’altra parte della strada, nello scuro del parco Tiburtino, s’incominciavano pure a vedere questi articoli dietro la rete della serranda abbassata, che parevano pure qui tutte tazze, bicchieri, altri pezzi che non si capiva, e in mezzo a questi che pareva che eravamo noi che stavamo a guardare, ma che poi chi lo sa chi eravamo, e tutto quanto che era.

Franco Lucentini, Notizie degli scavi

Siamo uomini, no? Ma per noi niente uomini-medicina a facilitarci le cose…ma l’amore, la morte, le sporcizie e le malattie dello Spirito.

Paul Nizan, La cospirazione

«Io sono stato Omero; tra breve, sarò Nessuno, come Ulisse. Tra breve, sarò tutti: sarò morto». Volgendo il giro sintattico su stesso, mutando a più riprese senso e segno dell’espressione, nella frase con cui chiude il racconto L’immortale, Jorge Luis Borges fa sfoggio di una sua tipica distrazione concettuale: applica una falsa logica, cioè, a una sequenza astratta che pure sembra del tutto congrua e resistente anche alle prove di lettura più attente. A volerne studiare con un po’ di pazienza i movimenti, il processo reiterativo che produce questo effetto è accentuato e sottolineato dall’analogia, dall’equivalenza dei termini di paragone invocati. Non v’è soluzione di continuità tra Omero, Nessuno e Ulisse: se si finisce per diventare Omero – quello, insomma, che Omero rappresenta -, è naturale conseguenza essere anche Nessuno, cioè il suo alter ego, ovvero Ulisse. E ancor più evidente sarà, come Ulisse, cioè come prototipo dell’uomo, la metamorfosi in tutti gli uomini, in ciò che li accomuna, ovvero la morte, e dunque la scomparsa del soggetto. Oppure, a ritroso, quando si diventa, da uomini (Ulisse), finzione e funzione di un’esistenza (Omero o Nessuno), allora davvero non si sarà più un individuo, ma solo la sua possibilità, e comunque, in quanto tutti o ciascuno, nulla, e per questo morti. In qualsiasi direzione lo si percorra, nel cerchio borghesiano, però, non v’è soluzione di continuità se non per effetto dell’io narrante, della voce che si prepara a quell’ineluttabile quanto arbitrario destino. Il cerchio è perfetto, perché ininterrotto, solo all’apparenza. In realtà, una sottilissima rima di frattura arresta il tratto, ne spezza l’armonia: un’infrazione nascosta proprio lì, nel piccolo segno che separa una proposizione dall’altra, là dove sdrucciola il nome di Ulisse. L’uomo sa di meritare la stessa condizione di cui partecipano i suoi eroi (Omero, Nessuno, Ulisse) non in quanto tale ma in quanto essere umano. E a nulla conta che si tratti di esseri umani reali o inventati. La realtà non si dà in termini antagonistici rispetto alla virtualità, ma la ricomprende in quanto frutto della ragione, ovvero dell’elemento complesso che distingue quella umana dalle altre forme di natura. Di più: ne mette in discussione lo stesso statuto naturale. In questi termini, il fantastico borghesiano, i suoi falsi movimenti, i piani illusori e gli slittamenti progressivi (da una tradizione all’altra, da un testo all’altro di quella biblioteca universale il cui fondamento si deve proprio allo scrittore argentino), non è che una forma spietata, a tratti insostenibile di astrazione psicologica che non nega la materialità, ma la filtra e la sublima, immune come resta alla sua apologia becera. È su questo punto, e non a caso, che l’etica borghesiana incontra e diventa quella di un giovane Emidio Greco, che in Uno, due e tre, il folgorante saggio d’esame con cui, nel 1966, si diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma suggella con le parole da cui siamo partiti quei ventisette minuti di intrusione nel ménage à trois tra la protagonista (una splendida Delia Broccardo) e i suoi due contendenti (interpretati da Claudio Trionfi e Oddo Bracci). Alternando in sequenza ritratti d’interni e passando dalla camera dell’uno a quella dell’altro, si gioca la partita della seduzione, ma il possesso concupito, che ne dovrebbe essere la posta in palio, non è possibile, sembra intendere Greco, se non con la partecipazione cosciente, con la complice volontà dell’oggetto posseduto. Sommariamente, la ragazza contesa non è affatto la posta della disputa tra due spasimanti: ne è piuttosto l’arbitro e il legislatore, colui che concede, elargisce e, una volta per tutte, fissa i termini e pone i confini dell’agone. Per questo è tanto più importante che, alla fine, sia proprio lei a decidere quale dei pretendenti godrà dei suoi favori lasciando ai dadi, ovvero al gioco, e per esso al Caso, di decretare il vincitore. Alzandosi e allontanandosi, ripresa da una carrellata d’antologia (vengono in mente, successive, le riprese a Oja Kodar in F for Fake, di Orson Welles), la ragazza mostra proprio come la sua intervenuta estraneità al triangolo amoroso renderà comunque vano, ammesso che ci sia, il risultato dell’eventuale tiro a sorte degli amanti. Non c’è possesso, si diceva, senza volontà del posseduto, eppure – ecco qual è il teorema critico di questa geometria sentimentale – l’incontro con colui che possiede non può essere determinato che dal Caso.

Da allora, uno dei principali snodi del cinema di Emidio Greco ha riguardato esattamente il rapporto, l’attitudine deliberativa del soggetto di fronte all’intervento dell’imprevedibile: l’opportunità del suo agire e, semmai, la sua capacità di assumersi una responsabilità al cospetto a eventi che pure non possono, per loro statuto ontologico, appartenergli – non dipendono, cioè, da quanto egli è in ogni modo chiamato a fare. In altre parole, lo scacco originato dagli effetti annientanti del Caso (uno per tutti, la morte) espone al rischio di un tracollo di cui l’ “illusione etica” non è che un aspetto, e allo stesso tempo immette a un livello di coscienza, di consapevolezza, che difficilmente si raggiunge nel corso di un’esistenza.

Partendo da qui, la perfezione concettuale e l’estrema sintesi del lungometraggio d’esordio di Greco, L’invenzione di Morel (1974), non è completa – e dunque non è nemmeno del tutto comprensibile – se non viene messa in relazione di pressoché diretta dipendenza più che di complementarità con l’ultima regia, in senso cronologico, di Greco, ovvero L’uomo privato (2007). Rispetto alla prima, quest’ultima pellicola non si avvale di una sceneggiatura debitrice di un testo letterario (come, invece, Una storia semplice, del 1991, e Il consiglio d’Egitto, del 2002, tratti ambedue dai libri di Leonardo Sciascia adattati, rispettivamente, insieme ad Andrea Barbato e a Lorenzo Greco, o Ehrengard, del 1982, ispirato al racconto omonimo di Karen Blixen “lavorato” dal regista con l’aiuto di Enrico Filippini) e in quanto tale si aggiunge a Un caso di incoscienza (1984) e Milonga (1998), anch’essi nati da soggetti originali di Greco. Tuttavia, è pur sempre vero che L’uomo privato si alimenta dal suo universo letterario almeno tanto quanto i testi prediletti rifulgono della luce particolare che vi proietta lo scandaglio cinematografico della macchina da presa. Un’appendice dello sguardo cui Greco affida il compito di tradurre visivamente non deformazioni grottesche o semplici trascrizioni – spesso nemmeno metaforiche – della realtà, bensì vere e proprie autopsie: di stati mentali, dimensioni della coscienza e rapporti personali. L’egida è sempre e comunque quella del punto di intersezione tra sentimento etico e Caso, poli che disegnano, nel tragitto dall’uno all’altro un’armonia paradossale e quasi impossibile da spezzare. Non vi sono arresti, si direbbe, nel diagramma dell’esistenza. Se così è, come sembra, diventa tanto più significativa l’intuizione di Greco, che nella sua traduzione – perché di questo si tratta, più che di trasposizione – del primo romanzo del quasi eteronimo borghesiano Adolfo Bioy Casares aggiunge, come una postilla decisiva, l’effrazione della circolarità. Nel finale del libro, pubblicato per la prima volta nel 1941, il protagonista, nonché voce narrante, si dispone a vivere di nuovo l’ennesima settimana di eternità che si perpetua sull’isola di Morel dove è naufragato, combattuto tra la rassegnazione e la speranza piegata in supplica all’uomo che «inventerà una macchina capace di riunire le presenze disgregate», di entrare finalmente «nel cielo della coscienza» di Faustine, sua amata. «La mia anima non è passata, ancora, nell’immagine; altrimenti, io sarei morto, avrei smesso di vedere (forse) Faustine, per stare con lei in una visione che nessuno raccoglierà». Le ultime parole profferite nel romanzo non alludono solo a quella che potrebbe interpretarsi come una vera e propria metafora sul cinema, ma echeggiano anche quelle di Mircea Eliade, che questo fa dire al protagonista di Una breve giovinezza: «Non oso neppure dirle in quale anno siamo, noialtri, che viviamo al di fuori di questo sogno. Se facessi uno sforzo mi sveglierei». Come in Bioy Casares, così nello storico e scrittore rumeno, al fondo di una fede occulta nella trasmigrazione delle anime (ovvero delle coscienze, appunto) riposano un’etica dei sensi ed un’allegoria della circolarità dell’esistenza che si coniugano, alfine, in una arresa pacificazione. Non altrettanto in Greco, che al naufrago, ora occhio osservante, fa distruggere la macchina inventata da Morel (il cui nome allude filialmente a un altro inventore isolano, Moreau) con lo scopo di replicare l’eterno-ritorno della settimana sempre uguale a se stessa. Per comprendere senso e porta dell’intuizione del regista, corre l’obbligo di due citazioni. La prima, dovuta, è dall’introduzione con cui Borges accompagnò al momento della sua uscita il romanzo casararesiano: «Le finzioni di natura polizesca – un altro genere tipico di questo secolo che non può inventare argomenti – raccontano fatti misteriosi che poi un fatto ragionevole giustifica. Adolfo Bioy Casares, in queste pagine, risolve felicemente un problema forse più difficile. Dispiega un’Odissea di prodigi che non sembrano ammettere altra chiave che l’allucinazione o il simbolo, e pienamente li decifra mediante un singolo postulato fantastico ma non soprannaturale […] Ho discusso con l’autore i particolari della sua trama, l’ho riletta; non mi sembra un’imprecisione o un’iperbole qualificarla di perfetta». La seconda citazione è da Guido Piovene, che firmò la prefazione della versione italiana de L’invenzione pubblicata nella collana “Il pesanervi” di Bompiani: «Non so se L’invenzione di Morel abbia una trama assolutamente perfetta, come giudica Borges; so che, essendo un’ottima trama, essa catalizza molte qualità di scrittore che Bioy Casares possiede. L’uso vuole che non si analizzi un libro come il suo, perché si sarebbe costretti a dire i casi che racconta e a privare il lettore di un seguito di sorprese. Mi limito a una delle tante osservazioni ricavate dalla vicenda. Se la vita di un uomo, con tutti i suoi ricordi e i suoi progetti sul futuro, s’interrompesse tutt’a un tratto e poi quell’uomo ripetesse in eterno, come un disco portato continuamente indietro, con gli stessi ricordi e gli stessi progetti, l’ultima ora prima dell’interruzione, senza ricordare però di averla già vissuta; la sua vita sarebbe identica, altrettanto piena di attesa di un futuro che non verrà mai». Di fronte a questa possibilità, il protagonista di Greco (che ha il volto di Giulio Brogi) veste i panni non dell’homme machine (che tali ci appaiono quelli indossati dai simulacri di anime che popolano l’isola) ma dell’homme révolté. Dopo aver subito la condanna dell’immoto ripetersi delle medesime situazioni, si ribella, sebbene, come nel finale di Uno due e tre, non sia dato sapere quale sarà l’effetto della sua hybris.

Agli antipodi è invece il ritratto dell’uomo privato, laddove ogni suo gesto, ogni suo movimento è un atto che informa la realtà della sua presenza immobile e della sua intenzione di rendersi impermeabile a quanto gli succede intorno. Trasmigrazione delle coscienze equivale, dunque, a trasmigrazione delle anime. Un processo ingannevole e oscuro. E se il dilemma del naufrago di Morel è quello di entrare – per Bioy Casares – o infrangere – per Greco – l’arco dell’eternità, per il protagonista de L’uomo privato (che ha il volto di Tommaso Ragno), la massima aspirazione è quella di allestire una parvenza di eternità in cui ogni cosa si svolga senza scalfire l’abito impenetrabile che si è cucito addosso come una corazza. Detto altrimenti, è come se tra i due film si registrasse un’ “inversione” narrativa nel segno di una continuità tematica. L’una perché mentre il personaggio di Morel è presentato da subito in una situazione di straniamento fuori dalla storia, il professore de L’uomo tanta invano di mettersi fuori dalla storia cui, ciononostante, appartiene; l’altra perché, come il naufrago finisce per distruggere l’invenzione di Morel (chiara metafora del rifiuto di un’illusoria consolazione), così l’uomo “privato” (privato di sé, del proprio disegno, della propria speranza) non può che assistere al fallimento degli sforzi che strenuamente profonde per realizzare un’invariabilità in aperta contraddizione con l’intercessione del caso. Una dinamica psichica e un dilemma esistenziale che si riflettono e si ripropongono in tutte le strutture narrative di Greco, artefice in massimo grado elusivo di architetture che inscenano passioni implicite e dolori antichi con la precisione implacabile dell’entomologo. Se alla circolarità (che rappresenta, s’è detto, l’eterno e l’immutabile) è improntato un particolare svolgimento delle vicende (dalla loro esposizione oggettiva alla definitiva messa in abisso), questa geometria impossibile è sempre pervertita dal correttivo tipicamente anticircolare per mezzo del quale il relativo dialoga con l’assoluto: la legge, e per essa il rito che la scandisce o il diritto stesso che la invera. Ed è esattamente quello che accade nell’Uomo privato, dove la norma resta l’itinerario di qualcosa che sfugge alla visione del protagonista e pur sempre lo attrae, unica alternativa per mantenere vivo l’abbaglio di un ideale di vita. «Forse qualcuno di voi ricorderà – dice il professore ai suoi alunni – che l’ultima volta l’abbiamo presa, non senza un briciolo di ironia, mi auguro, alquanto alla larga. Il diritto è la vita, nientemeno. Alla larga, ma non senza fondamento. E infatti, vedete, il diritto non esiste in sé, è inafferrabile se si astrae dalla vita. Eppure il diritto non è la vita. Il viandante che raccoglie la conchiglia sulla spiaggia del mare o il vagabondo che getta il mozzicone del suo sigaro – lo scriveva un mio maestro – compiono gesti sbadati, in apparenza senza norma. Eppure il diritto imprime a questi gesti, per mezzo di una regola, una forma sua propria. Il giurista chiama questi gesti atti giuridici. Gesti che diventano, così, l’acquisto della proprietà della conchiglia, la perdita della proprietà del mozzicone. La norma giuridica getta un fascio di luce sulla vita. E la vita è l’ombra che resta oltre il cono di quella luce». Sono parole che Greco prende in prestito dal diritto per illustrare nel miglior modo possibile la contraddizione del suo protagonista, convinto di essere al centro di quel cono di luce che la legge, e perciò la regola, getta sulle cose, mentre già non è più in tempo per accorgersi di essere fuori di quel cono, senza possibilità di redenzione.

Così, tutti gli eventi lo investiranno tramortendolo, ma non sfinendolo: semplicemente, lo spingeranno ancora più a fondo di quanto lui non sappia di essere arrivato.

Ma è anche – la scansione rituale della legge – il ritmo che detta i tempi del secondo aperçu sciasciano di Greco, Il consiglio d’Egitto (protagonisti, ancora una volta, Tommaso Ragno e un formidabile Silvio Orlando, qui in una delle sue migliori interpretazioni cinematografiche). La trama, che si riporta dal risvolto di copertina della prima edizione Einaudi del romanzo (1971), è la seguente: «Palermo 1783. I baroni, pur fremendo di sdegno per le tentate riforme del viceré Caracciolo,m continuano a giocare interi feudi al “biribissi”; le nobildonne leggono romanzi francesi proibiti; il quarantenne pacioso abate Vella sensibile alle dolcezze di questa società, coltiva speranze di vedersi assegnata una pingue abbazia che gli assicuri l’agiatezza, per ingraziarsi la Sacra Real Maestà di Napoli, Vella “inventa” ex novo, con gusto di narratore e umanista, un antico codice arabo, appunto Il Consiglio d’Egitto, che fa giustizia di tutti i privilegi baronali e restituisce al Regno la piena potestà dell’isola. Le prime indiscrezioni gettano lo scompiglio nella città. La risonanza è enorme.

L’abate diventa “il grande Vella”, il Papa in persona si interessa alla sua salute. Una delle più straordinarie imposture che la storia della cultura ricordi ha così inizio nel bel mezzo dell’ “epoca delle riforme” e la sua vicenda si lega a quella di una congiura giacobina: quella che il giocane avvocato Di Blasi, spinto dall’esempio dei rivoluzionari di Francia a rinnovare secondo ragione gli ordinamenti del Regno, tenta invano di condurre a termine, contro le usurpazioni e gli arbitri dell’aristocrazia». Il fascino della storia dell’abate Vella, è facile intuire, ha anch’esso un elemento borghesiano, e cioè la finzione che determina e corrompe la Storia. Ancora una volta dobbiamo fare ricorso ad una citazione, questa volta dal corpo del testo parzialmente riportato nella sceneggiatura di Greco: «c’era più merito ad inventarla, la storia, che a trascriverla da vecchie carte, da antiche lapidi, da antichi sepolcri; e in ogni caso ci voleva più lavoro, ad inventarla: e dunque, onestamente, la loro fatica meritava più ingente compenso di uno storico vero e proprio, di uno storiografo che godeva di qualifica, di stipendio, di prebende. – Tutta un’impostura. La storia non esiste. Forse che esistono le generazioni di foglie che sono andate via da quell’albero, un autunno appresso all’altro? Esiste l’albero, esistono le foglie nuove; poi anche queste foglie se ne andranno; a un certo punto se ne andrà anche l’albero: in fumo, in cenere. L a storia delle foglie, la storia dell’albero. Fesserie! Se ogni foglia scrivesse la sua storia, se quell’albero scrivesse la sua, allora diremmo: eh sì, la storia…Vostro nonno ha scritto la sua storia? E vostro padre? E il mio? E i nostri avoli e trisavoli?…Sono discesi a marcire nella terra né più né meno che come foglie, senza lasciare storia…C’è ancora l’albero, sì, ci siamo noi come foglie nuove…E ce ne andremo anche noi…L’albero che resterà, se resterà, può anche essere segato ramo a ramo: i re, i viceré, i papi, i capitani; i grandi, insomma…Facciamone un po’ di fuoco, un po’ di fumo: ad illudere i popoli, la nazioni, l’umanità vivente…La storia! E mio padre? E vostro padre? E il gorgoglio delle loro viscere vuote? E la voce della loro fame? Credete che si sentirà nella storia? Che ci sarà uno storico che avrà orecchio talmente fine da sentirlo?». Dunque, nulla resta se non per una accidente del caso, beffardamente, belluinamente, come a farsi scherno, con un ghigno, delle migliori intenzioni di chi pensa di viverla, parteciparvi, farne parte, della Storia. Il massimo grado della ragione incontra, anzi collima, col massimo grado dell’astrazione. Eppure non esiste, per i posteri, per la loro memoria, che la realtà di questa astrazione più vera del vero: la verità di ciò che non è, al postutto, che un imbroglio. Difatti, anche una volta svelata, la beffa di Vella è opportuno, ma anche giusto, per le regole degli annali, che sia e resti l’unica versione dei fatti possibile; tanto più se a ciò si aggiunge che, nonostante il suo deliberato inganno produca notevoli effetti, il gesto di segno contrario, ovvero il disvelamento della menzogna, non è ugualmente efficace: Vella si illude di determinare le sorti di un mondo, ma questo non fa che seguire regole sue proprie, estranee alla ragione dell’abate. Ed è esattamente su questa scoperta che fa leva Emidio Greco, su questo stallo dell’abate, mostrato, esposto, è il caso di dirlo, in contrapposizione alla sorte di quel suo del tutto particolare alter ego che è il giacobino Di Blasi, lui sì vero paladino della ragione che non è più di Stato – e per questo, dallo Stato (cioè dal potere), condannato e giustiziato. Il giudizio, insomma, ciecamente come cieca è proprio la giustizia nelle sue raffigurazioni allegoriche, colpisce e s’abbatte non solo sul colpevole (che l’unica colpa, peraltro confessata, è quella di Vella) ma su di chi fa comodo ritenere responsabile (e tale non è nemmeno disposto a riconoscersi). Sono emblematiche, in tal senso, le scene della tortura, ove Di Blasi, abbandonato ai carnefici come un cristo del Mantegna (ma è solo uno dei molteplici riferimenti iconografici del film), è torturato non già perché parli, è chiaro che non lo farà, ma proforma, per ottemperare al rituale che lo impone. «Tra poco sarà nel mondo della verità» pensa Vella di Di Blasi al patibolo, ma presto gli sorge, «a sgomentarlo, il pensiero che il mondo della verità sia questo: degli uomini vivi, della storia, dei libri».

Ancora, come in Uno, due e tre, v’è un duplice movimento verso un unico fine eversivo; fine che, però, sfugge ad ogni calcolo piegandolo, imponderabilmente, a suo piacere. Il silenzio di Di Blasi e la confessione di Vella mettono in sospetto i fondamenti stessi dello stato di diritto che proprio nel Settecento si andava delineando come poi modernamente s’è inteso. Al punto che non è più possibile distinguere, o discernere, la verità vera dalla vera finzione. Esse risiedono in egual misura, indistintamente, vuoi nel giacobinismo di Di Blasi che nel gattopardesco atteggiamento di Vella: l’uomo che dice la verità resta inascoltato, mentre un peso mortale viene riconosciuto alla reticenza dell’avvocato che, pur affine – o maggiormente per questo – è anche il primo e l’unico a riconoscere l’impostura nel momento in cui, durante la confutazione testuale dei suoi avversari, Vella vince le più accanite resistenze alla presunta originalità dei codici da lui contraffatti.

Allo schema dello sdoppiamento del soggetto, della specularità che meglio dovrebbe illustrare il cruccio dell’uomo per la partecipazione alle sorti del mondo, Greco aveva già fatto ricorso, nel 1984, per girare il suo film “maledetto” (per le condizioni produttive della RAI e l’invisibilità distributiva che gli è spettata): il delbuoniano, nel titolo ma non solo, Un caso d’incoscienza. Questa volta sono due mostri sacri del cinema europeo, Erland Josephson e Rüdiger Vogler, ad animare un calco evidente fin dall’assonanza onomastica dei due personaggi principali: Erik Sander, l’industriale svedese misteriosamente scomparso dopo aver organizzato, quasi celebrasse il funerale di un’epoca, una lussuosa crociera nel ’32, quando ancora si irradiava l’onda lunga della crisi economica del ’29; e Anderson, il giornalista che partendo dalla notizia della presunta morte del magnate, si determina a scoprire cosa sia veramente successo. Allo stesso modo che nel Consiglio, però, la diversione dal sentiero più prevedibile (che in questo caso è quello battuto dal ricorso al genere investigativo) determina la singolarità della vicenda. L’uomo, Sander, che stava per essere sconfitto da una società che non poteva più reggere l’urto pesante del suo paleocapitalismo si sottrae al mondo per meglio studiarne la fisica: diventa un esperto di insetti, più precisamente di locuste migratorie. Memorabile e violentissimo il suo ultimo monologo: «Quelle che lei vede qui non sono cavallette qualsiasi. Sono locuste migratorie. Di solito conducono una pacifica esistenza solitaria, ma se aumentano troppo di numero sono spinte verso lo stato sociale […] la formazione dei grandi sciami si compie in regioni ricche di nutrimento. Tutto nasce dal numero e dall’imitazione. È quando si incontrano troppo spesso tra loro che questi insetti si trasformano in animali gregari [..] Naturale, e perciò diabolico. Nulla è più sbalorditivo delle trasformazioni di questi piccoli animali nel passaggio dallo stato solitario a quello sociale: cambiano di colore e di forma, le proporzioni del corpo si alterano, le differenze tra i sessi si attenuano, le larve diventano più scure. Il loro sviluppo si fa più rapido, tutti diventano più attivi: si incontrano, si attraggono, si raggruppano un nervosismo incessante serpeggia dappertutto. Attraverso l’imitazione reciproca il contagio sociale dell’azione si diffonde nel gruppo come un’onda. A questo punto il gruppo è pronto per partire. In un primo tempo è una marcia al suolo. Raramente gli ostacoli vengono aggirati. Di solito, essi sono affrontati direttamente. Fossi e corsi d’acqua vengono superati con grandi perdite, ma la marcia continua. E quando finalmente ogni locusta ha le sue ali, il grande sciame è pronto per il grande volo. Un volo, com’è noto, devastante. Vede a cosa porta l’entusiasmo collettivo». Una grandiosa e disperata critica antropologica cui Anderson non può che opporre la complessità e l’insondabilità della natura umana. Nuovamente Greco mette lo spettatore a nudo di fronte a una contraddizione che in nessun modo pretende di sanare. Tutto il suo cinema, con la chiarezza e, insieme, la complessità di senso di immagini nitide e implacabili come lastre è centrato sulla “biforcazione”. Le sue mura poggiano su fondamenta metafisiche. Come metafisica è la “favola” del pittore Cazotte (Jean-Pierre Cassel), in Ehrengard, che si illude (in questo, tragico ascendente del protagonista de L’uomo privato) che i suoi meccanismi mentali, le perversioni del suo pensiero riescano, attraverso il formalismo dell’arte ottocentesca, attraverso le seduzioni della tela (o, oggi, dello schermo, che ne è il rovescio) a produrre effetti sulla coscienza della vergine guerriera eponima (Audrey Matson). Ideale e reale sono ancora in opposizione sotto la direzione di uno sguardo, quello del regista, che ha la peculiarità di scindere i più saldi gherigli non per distinguere, in modo manicheo, una sezione dall’altra, ma per illuminare il complesso gioco di rifrazioni che s’anima nella ferita tra le due metà. Come due, stavolta declinati nei termini della sfera pubblica e privata, sono i luoghi percorsi in Niente da vedere niente da nascondere, il film realizzato da Greco nel 1978 sull’opera dell’artista e amico fraterno Alighiero Boetti. Lo studio privato di Boetti è, insieme a Piazza Santa Maria in Trastevere, il foglio su cui Greco stende il suo ritratto di Alighiero in una relazione che Eraldo Affinati ha giustamente ricondotto al rapporto tra Bioy Casares e il protagonista de L’invenzione di Morel: per lo scrittore romano, «il rovello classificatorio dell’artista concettuale torinese, sebbene confortato dall’ironia, esprime la medesima supplica che Bioy Casares aveva rivolto a tutti noi lasciando il suo personaggio inerme davanti alla macchina di Morel: è come se anche Alighiero, impegnato a giocare sull’orlo del baratro, avesse chiesto, per poter sopravvivere, di entrare nel cielo della nostra coscienza; e l’amico regista, inquadrandolo, si fosse deciso a esaudire tale desiderio. La pietà assomiglia così a un sentimento superstite: non deriva da un atto di volizione individuale, logica conseguenza di un sistema di valori, ma affonda le sue radici nel dramma ermeneutico. Se l’uomo resta prigioniero dentro il labirinto, la macchina da presa che, amica silenziosa, ne proclama lo stallo ci farà sentire un rumore di fondo, privo di illusioni armoniche: l’occhio tecnico dell’illuminismo pronto a riemergere, simile a un cartone fantasmatico, nei manichini di Samuel Beckett». In un colpo solo, Affinati risale alle radici del cinema di Greco, ne scorge le intenzioni e la natura, lo riporta alla dimensione sua propria, quella che più gli spetta. Che Emidio Greco sia un regista che non si è peritato di raccogliere la sfida lanciatagli, poco più che trentenne, dal sodale di Borges; che abbia così dato corpo a una visione che è una convinzione; che abbia difeso così strenuamente un’idea di cinema (la media quinquennale, kubrickiana, delle sue uscite nelle sale lo conferma) in cui al pensiero è riconosciuta la dignità naturale dell’essenza umana; e che lo abbia fatto senza cedere ai trucchi grossolani del prestigiatore o alle mode corrive dei parvenu, ma come osservando, da una prospettiva partecipe e privilegiata, la catastrofe della ragione ridotta a mero strumento per il perseguimento dei fini meno nobili…Posto tutto ciò, insomma, dell’opera di Emidio Greco si può dire, senza incorrere in imprecisioni o iperboli, che si tratta di una delle più importanti che il cinema italiano degli ultimi trent’anni vanti. Questa tutt’altro che semplice asserzione è il riconoscimento migliore, e il più onesto, che si possa tributare a un regista, e ad uomo, cui non stonerebbe riportare, fatta la debita tara sul contesto e in polemica con certa vulgata critica che lo riguarda, le parole che nel 1949 Ezio Comparoni, alias Silvio D’Arzo, dedicò al poeta Francois Villon: «per tenere l’occhio sull’uomo, Villon non vide nemmeno la natura e non riuscì a trovare mai il tempo di regalare un mezzo aggettivo a una siepe, a un prato, a un fiume di campagna, a due dita di cielo sulla testa. Non cantò che di creature di una folla cenciosa, chiassosa, pittoresca, matta, peccatrice e violenta, piena di sangue e di vita, nel cuore di una città; e di se stesso nel cuore di questa folla gaglioffa: non tutto pazzo e non tutto saggio, bevitore di tutte le sue infamie, abitatore del mondo come altri di una locanda».

Stefano Gallerani

[da: XIX Courmayeur Noir in Festival, Museo del Cinema di Torino Edizioni, 2009.]

[Per Emidio Greco (Leporano, 20 ottobre 1938 – Roma, 22 dicembre 2012)]

Cosa succede in Toscana? Parecchio, succede. Mi spiego. Ho cominciato a scrivere non troppi anni fa, su

Cosa succede in Toscana? Parecchio, succede. Mi spiego. Ho cominciato a scrivere non troppi anni fa, su  Il primo è

Il primo è  Il secondo romanzo è

Il secondo romanzo è

E.G.: Cesare Zavattini scriveva di un oro ecumenico, che le mie opere disperdevano verso lo spettatore, una sorta di emanazione mistica. Giovanni Arpino mi descriveva come un maestro di stregoneria bianca. Nico Orengo sosteneva che io recuperassi memorie per reinventare il mondo, per trasformare lo scarto in nuova vibrazione. La letteratura ha sempre frequentato le immagini che ho creato, figure che vivono nel limbo in cui idea e forma si incontrano. Il contenuto dei miei lavori, da una base concettuale, riesce sempre a ricollegarsi ad una realizzazione pratica, a trovare uno stile che lo giustifichi: in questo senso, ho fatto mio l’insegnamento di Benedetto Croce. I manifesti di ogni corrente attingono da questa stessa fonte di ispirazione. Adriano Spatola, che della poesia concreta concepì il manifesto, trovava la mia pratica estetica vicina alla sua visione, simile ad una riflessione sul peso, cristallizzata nella realtà. Jean Dubuffet, l’autore del manifesto dell’art brut, coglieva un’alta tensione intellettuale nei miei logogrifi. Ho frequentato la regione immaginaria in cui i progetti dell’arte prendono forma. Per questo, il poeta Raffaele Carrieri, indugiando sull’originalità del mio tratto, sosteneva che si trattasse di una sorta di genesi, assimilabile alla “silente, prismatica formazione degli arcipelaghi”.

E.G.: Cesare Zavattini scriveva di un oro ecumenico, che le mie opere disperdevano verso lo spettatore, una sorta di emanazione mistica. Giovanni Arpino mi descriveva come un maestro di stregoneria bianca. Nico Orengo sosteneva che io recuperassi memorie per reinventare il mondo, per trasformare lo scarto in nuova vibrazione. La letteratura ha sempre frequentato le immagini che ho creato, figure che vivono nel limbo in cui idea e forma si incontrano. Il contenuto dei miei lavori, da una base concettuale, riesce sempre a ricollegarsi ad una realizzazione pratica, a trovare uno stile che lo giustifichi: in questo senso, ho fatto mio l’insegnamento di Benedetto Croce. I manifesti di ogni corrente attingono da questa stessa fonte di ispirazione. Adriano Spatola, che della poesia concreta concepì il manifesto, trovava la mia pratica estetica vicina alla sua visione, simile ad una riflessione sul peso, cristallizzata nella realtà. Jean Dubuffet, l’autore del manifesto dell’art brut, coglieva un’alta tensione intellettuale nei miei logogrifi. Ho frequentato la regione immaginaria in cui i progetti dell’arte prendono forma. Per questo, il poeta Raffaele Carrieri, indugiando sull’originalità del mio tratto, sosteneva che si trattasse di una sorta di genesi, assimilabile alla “silente, prismatica formazione degli arcipelaghi”. I.F.: Il bronzo è resistenza allo scorrere del tempo. La tela si può lacerare. Il legno, talvolta, può scoprirsi metereopatico. La carta ingiallisce. Per ogni età un materiale, partendo dalla pietra per arrivare all’informatica.

I.F.: Il bronzo è resistenza allo scorrere del tempo. La tela si può lacerare. Il legno, talvolta, può scoprirsi metereopatico. La carta ingiallisce. Per ogni età un materiale, partendo dalla pietra per arrivare all’informatica.

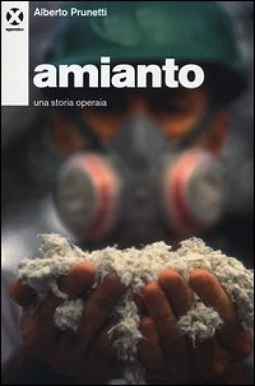

(Pubblico qui di seguito una nota critica di Marco Rovelli su un’opera importante, Amianto, e di seguito un estratto dal libro di Alberto Prunetti. Libro, che, ovviamente, consiglio anch’io di leggere. G.B.)

(Pubblico qui di seguito una nota critica di Marco Rovelli su un’opera importante, Amianto, e di seguito un estratto dal libro di Alberto Prunetti. Libro, che, ovviamente, consiglio anch’io di leggere. G.B.)