di Marco Di Crescenzo

Alla notizia della grazia ottenuta, i burattini corsero tutti sul palcoscenico e, accesi i lumi e i lampadari come in serata di gala, cominciarono a saltare e a ballare. Era l’alba e ballavano sempre.

Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio

SCULTURA BRONZEA ROMANA DA ERCOLANO, MIMMO JODICE, 1990-1995

I

Il mondo e il regno

Sunday, August 29, 1971.

[…] Tonight I am watching a movie, The Living Desert. It is about all sorts of animals.

Dai diari di David Wojnarowicz

Georges Bataille fu nominato per un incarico alla Bibliothèque nationale de France poco dopo aver completato gli studi all’École des Chartes. Fece un breve apprendistato al dipartimento dei libri stampati per poi entrare al Cabinet des Médailles il 15 aprile 1924, dove vi rimase per cinque anni e mezzo, fino a febbraio del 1930.

Nonostante le circostanze del suo allontanamento non siano mai state chiarite, la consultazione di documenti d’archivio ci permette di affermare che si trattò di una fase determinante nella sua formazione [1]. Ciò che colpisce immediatamente è l’incredibile conoscenza storica che Bataille acquisì rapidamente all’interno dell’istituzione, insieme alla capacità di vivisezionare le più varie civiltà naufragate del passato, sottolineando ciò che già ai tempi lo caratterizzava: l’indagine sulla decadenza associata alle più alte realizzazioni dello spirito umano. Questo ancor prima che lo scalpo tutelare dei grandi filosofi gli fornisse, per così dire, una validazione teoretica, in particolare Hegel.

L’anno in cui Bataille oltrepassò i cancelli della Biblioteca fu un anno di grandi cambiamenti. Il suo arrivo nel 1924 coincise, a pochi mesi di distanza, con la scomparsa di Ernest Babelon, conservatore del Cabinet per oltre trentadue anni, la cui morte sancì la fine di un’epoca all’interno dell’istituzione. Ciò è reso manifesto dalla lettura di un rapporto indirizzato all’amministratore generale, in cui si descrive un piano per nascondere le collezioni più preziose della Biblioteque in caso di conflitto armato, e dall’introduzione di nuove disposizioni regolamentari che distribuirono con rigore gerarchico i compiti all’interno dell’edificio [2]. Così, a Bataille fu affidata la revisione degli inventari delle monete straniere. Insieme al controllo e alla catalogazione generali, egli si occupò, con ogni probabilità e in completa solitudine, dell’intera collezione delle monete provenienti dalle colonie di Francia e dei vasti assortimenti del settore orientale. Attraverso questo incarico, Bataille ereditò presto anche la “parte maledetta” della numismatica, avventurandosi sempre più a fondo in un terreno ai tempi quasi inesplorato nelle accademie europee: la numismatica orientale.

Se Bataille era sicuramente un uomo del libro, si rivelò immediatamente anche un raffinato antiquario, divenendo in breve tempo specialista in una disciplina complessa.

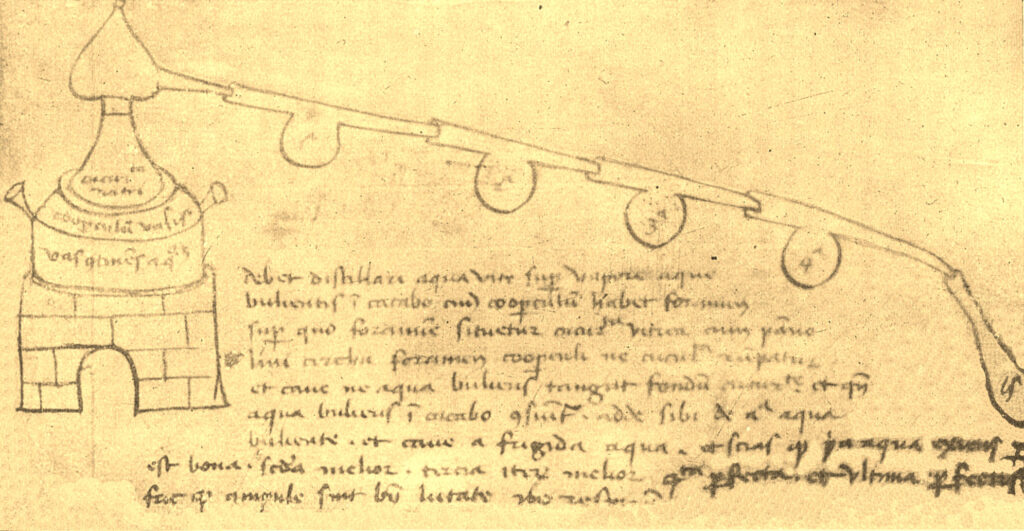

In un breve testo redatto per il Guide du visiteur e pubblicato nel 1929 [3], cinque anni dopo il suo arrivo alla biblioteca, Bataille tentò di descrivere rigorosamente i fondamenti della numismatica orientale, dividendo la catalogazione delle monete orientali in due grandi ordini. Al primo ordine, egli collocò tutte le monete che proseguono la tradizione greca nei territori sottoposti al dominio musulmano e in India. Al secondo, appartengono invece le monete della Cina e dei paesi vicini, la cui origine e circolazione è indipendente dalla storia del resto del mondo. Nel primo caso si tratta di oggetti che presentano una parentela con una tipologia a noi nota di moneta. Un oggetto metallico di forma circolare, con sopra una delle due facce almeno una rappresentazione di un volto umano e, sul retro, una legenda associata. Nel secondo caso, invece, le forme appaiono insolite. Al posto di volti umani, sulle monete del lontano Oriente si trovano incisi coltelli, falci, uncini, martelli. Per un individuo di cultura europea, la circolazione dei beni è quasi naturalmente associata a oggetti metallici: prodotti dell’attività artistica o strumenti di propaganda che passano quotidianamente di mano in mano, di tasca in tasca. La monetazione dell’Estremo Oriente rivela invece una frattura nell’universalità di questo sistema; l’intera iconografia di tali artefatti poggia su rappresentazioni che eccedono ogni antropomorfismo di cui i piccoli dèi di metallo d’occidente sono imbevuti.

Tra i relitti delle innumerabili chimere orientali, Bataille si muoveva come una spia in terra straniera. I suoi passi, tra il 1927 e il 1929, vengono tracciati da rapporti mensili dell’amministrazione della biblioteca, che raccontano di intere giornate passate a osservare, studiare, catalogare.

Nel complesso, quella tra il 1925 e il 1930 fu un’epoca fervida per l’immaginazione scientifica dell’Europa occidentale, un periodo in cui gli studiosi iniziarono a tuffarsi nei segreti d’Oriente come in acque scure. Era il tempo delle grandi esposizioni museali agli albori del declino dei vecchi imperi coloniali. Fiere nazionali pubblicizzavano e celebravano i bagliori culturali di quel nuovo ordine mondiale che, da lì a pochi decenni, avrebbe sostituito il “regno di mille anni” della potenza marittima britannica.

Il British Museum di Londra, eretto nel 1753 e fatto proliferare sul bottino di intere civiltà depredate, è forse la tappa più eloquente di questo pellegrinaggio votato alla dominazione. Dai marmi del Partenone, fatti sparire dalla Grecia sotto il pretesto della conservazione, ai manufatti assiri di Nimrud, fino al fervore necrofilo con cui le mummie egizie furono sottratte alle sabbie, il museo divenne presto un monumento eretto in onore della cancellazione e della catalogazione sistematica. Non solo in Inghilterra. A Parigi, il Louvre custodisce ancora le delizie del grande saccheggio avvenuto durante le campagne napoleoniche. Gli obelischi d’Egitto, i colossi cambogiani plasmati dagli incubi degli imperatori, i segreti matematici incisi nei manoscritti islamici: questo e altro ancora veniva catalogato, spedito e scambiato come trofeo di conquista.

Il Pergamonmuseum di Berlino, inaugurato nel 1930, figura invece come altare votato ad una tipologia ancora più estrema di sparizione. All’interno del museo tedesco avvenne infatti il trasferimento di intere architetture provenienti dalle terre conquistate. Dall’altare di Pergamo alla Porta di Ishtar, strappati rispettivamente all’Anatolia e a Babilonia, l’ala museale dedicata all’arte antica custodisce i diorami di intere città ridotte a rovine.

Sei anni prima dell’apertura del Pergamonmuseum, nel biennio del 1924-1925, a Wembley, Inghilterra, si tenne l’ambiziosa British Empire Exhibition. Sotto le note della Marcia Imperiale del compositore inglese Edward Elgar, nei maestosi padiglioni della fiera venivano esposti con lode estrema i manufatti sottratti alle colonie, le reliquie giunte in Occidente nelle stive degli esploratori. Tra questi, le monete antiche dell’Estremo Oriente figuravano tra i reperti più evocativi: minuscoli frammenti di sovranità dimenticate, tracce tangibili di imperi clandestini che la potenza inglese aveva ormai fagocitato per sempre.

Anche gli inventari della Bibliothèque Nationale, durante la breve permanenza di Georges Bataille, raccontano di doni straordinari. Prima ci furono le monete giunte al Cabinet des Médailles dalla Missione Archeologica di Persia, poi, nel 1926, un dono speciale: Joseph Hackin, il direttore del museo Guimet, portò alla Biblioteca delle monete antiche della lontana Battriana, luogo d’origine dello zoroastrismo, che da sole raccontavano il mistero di eternità innominabili, parallele alla storia retta del mondo occidentale [4].

Da quest’ultima scoperta, Bataille trasse nel 1929 le Note sulla numismatica dei Kushan e Le note sui Kushanshah sasanidi, pubblicate nella rivista Aréthuse [5]. Entrambi furono percepiti per ciò che di fatto erano: lavori estremamente seri, degni di uno studioso con spiccate capacità interpretative. L’articolo sulla numismatica dei Kushan risulta quasi chirurgico. Con ogni sua parte meticolosamente articolata, emerge immediatamente la capacità straordinaria di Bataille di inserirsi con sicurezza nel discorso scientifico, in particolare quello storico. L’articolo dedicato alle monete dei Grandi Moghul, sembra però provocare uno stupore opposto, un senso di esclusione trainato da un’estraneità radicale. La scienza di Bataille, questa volta, sembra procedere senza di noi. Questo perché, sotto l’apparente aridità scientifica, emergono già i temi che torneranno più vividi nel futuro della sua opera: la sovranità, l’ebbrezza, la crudeltà.

Qualcosa infatti cambiò nei mesi immediatamente successivi alla stesura dei due articoli di Aréthuse, spingendo Bataille a fondare nel 1929 un nuovo spazio di scrittura intitolato significativamente Documents, il cui sottotitolo recitava Archéologie, Beaux-Arts, Ethnographie et Variétés e che, nei suoi due brevi anni di vita, ospitò contributi di varie figure del sottosuolo intellettuale francese, dall’etnologo Michel Leiris, ai surrealisti dissidenti come André Masson e Joan Mirò, ad alcuni colleghi della Bibliothèque come Robert Desnos, Carl Einstein e Pierre d’Espezel, co-fondatore della rivista.

La rottura e la differenza di tono rispetto ad Aréthuse saranno evidenti.

Ma cosa si realizza in Documents, descritta da Bataille come una “macchina da guerra contro le idee preconcette”, che non poteva trovare spazio nella rivista accademica?

Si tratta di una concezione singolare di Bataille riguardo la storia del mondo, la cui manifestazione iniziale trova il proprio fondamento nell’urgenza di impedire che l’Oriente venisse ridotto ad un episodio momentaneo dell’odissea dello spirito occidentale.

Ma, come è facile intuire, c’è dell’altro.

Pare che Georges Bataille fosse rimasto talmente impressionato da alcune effigi gnostiche di arconti con teste di animali che aveva potuto ammirare al Cabinet des médailles della Bibliothèque Nationale, da dedicare ad esse, nel 1930, un articolo nella sua neonata rivista, dal titolo Le bas matérialisme et la gnose, il basso materialismo e la gnosi [6].

Le icone gnostiche, raffiguranti, secondo le didascalie batalliane, «tre arconti con testa d’anatra», uno «Iao panmorfo», un «Dio con gambe umane, corpo di serpente e testa di gallo» e, infine, un «Dio acefalo sormontato da due teste animali», sembrano funzionare come prisma teleologico attraverso cui Bataille elabora la sua ossessione per l’informe e il capovolgimento delle categorie ontologiche tradizionali.

Come le monete dell’Estremo Oriente sostituiscono i volti umani delle monete occidentali e del vicino Oriente con coltelli, falci e uncini, conferendo valore e significato a forme altrove inconcepibili, così gli arconti dalla testa animale rappresentano più di semplici curiosità iconografiche. Esse sono figure emblematiche, portatrici di un materialismo che scende al di sotto delle sublimazioni ideali, sfidando e ricombinando le strutture verticali del linguaggio visivo occidentale.

Una folta schiera di accademici accorda sul fatto che parlare di una gnosi in Bataille può risultare azzardato [7]. La gnosi resta, in effetti, il grande tema interrotto di Bataille, stipato nel recinto inarticolato di poche pagine e consumato in rapide annotazioni.

Eppure, sei anni dopo l’avventura editoriale di Documents, sulla copertina del primo numero di Acéphale (la futura rivista di Bataille legata all’omonima società segreta), l’uomo senza testa visto per la prima volta alla Bibliothèque de France diverrà il vessillo della nuova sovversione ontologica.

La testa, sede della ragione e del comando, ma anche capo, depositario di ogni gerarchia verticale, viene recisa, lasciando il corpo come unico residuo sacrale della nuda vita. Attingendo dagli studi dell’antropologo Marcel Mauss sulle società segrete dell’Africa profonda, Bataille organizzerà gli incontri notturni dei membri di Acéphale nei boschi della campagna francese. All’ombra del cadavere di una grande quercia scolpita dai fulmini, i membri della congiura sacra mediteranno sui grandi tomi di Nietzsche e del Marchese de Sade, celebrando la decapitazione del re di Francia Luigi XVI come preludio al trionfo di un’umanità senza capo, annunciata dalla spoglia figura che campeggia il dorso della rivista.

Tuttavia, quando lo stesso ignudo comparirà nel terzo numero di Acéphale, esso figurerà questa volta non privo di testa, ma con una testa taurina. Emergerà, in tal modo, un’aporia politica già inaugurata anni prima nei Documents e mai del tutto risolta. Il rischio che l’uomo decapitato, nella sua fuga dalla schiavitù umana verso il regno del non umano, venga risucchiato in una animalità intermedia che non rappresenta un’alternativa dialettica alla tirannide antropocentrica, ma piuttosto un altro regime di dominio.

Qui si erge con violenza il grande paradosso e l’intera sfida teoretica dell’intera opera di Bataille: come può il desiderio di destrutturare l’umano sfuggire al rischio di ricostituire, nella nuova bestialità reclamata, un nuovo ordine gerarchico?

Tale contraddizione rimarrà centrale in tutto il lavoro di Bataille, dalla produzione letteraria a quella filosofico-politica, fino agli scritti autobiografici e, soprattutto, nel lungo dissidio con Alexandre Kojève riguardo la configurazione che la specie umana avrebbe acquisito alla fine della storia del mondo.

Eppure, l’acefalia non è pensata da Bataille per essere una soluzione definitiva bensì uno spazio di tensione, un campo aperto in cui l’umanità e la bestialità si dissolvono reciprocamente, lasciando nel mezzo un residuo informe, l’incertezza radicale che lentamente sfuma in un muso animale. Questo è il cuore del basso materialismo: non un semplice rifiuto della sommità della legge e della purezza delle forme, ma la consapevolezza che ogni discesa nel basso, seppur salvifica, porta con sé il rischio di un nuovo assoluto che ordina e legifera.

Nella mitologia gnostica, gli arconti sono le entità demoniche che creano e governano il mondo materiale, nel quale gli elementi spirituali si trovano mescolati e imprigionati in quelli corporei. In Egitto, nel contesto di questa cosmologia dualistica, Basilide, uno dei più enigmatici pensatori gnostici del II secolo – dalla cui cerchia di proseliti provengono le effigi con teste d’animali riprodotte in Documents [8] – elabora la sua visione radicale del creato: un dramma soteriologico che si dipana a spirale tra gli abissi dell’inesistenza divina e il groviglio della materia umana. Autore di un’esegesi monumentale dei Vangeli in venti volumi, Basilide descrive un dio non esistente che nella caligine originaria emette una triplice filialità. Di queste, l’ultima, la più imperfetta e remota, si trova intrappolata come un aborto nel grande cappio della materia, relegata alla regione più oscura del creato.

Il destino ultimo di questa filialità è niente meno che il ritorno graduale all’inesistenza divina, un movimento di riscatto che dissolve ogni legame con la corporeità. Ciò che rende il pensiero di Basilide straordinariamente originale, come notato da una nicchia di autori che va da Jacob Taubes a Giorgio Agamben, non è solo la profondità della sua cosmogonia, ma la domanda, fino a quel momento inespressa, che egli pone: cosa ne sarà della materia una volta che tutti gli elementi spirituali l’avranno abbandonata?

Con questa interrogazione, Basilide si distacca dagli schemi tradizionali dello gnosticismo, non limitandosi più a immaginare la redenzione come un semplice svuotamento del mondo, ma confrontandosi con il residuo politico di tale svuotamento, con la materia orfana. Una torsione del genere è rivoluzionaria, non nel senso politico convenzionale, ma, come si legge nell’Escatologia Occidentale di Jacob Taubes [9], essa è un capovolgimento radicale dei valori, una celebrazione della materia come principio essenzialmente anarchico. «È così che appare — scrive Bataille nell’articolo del 1930 — che la gnosi, nel suo processo psicologico, non è poi tanto diversa dal materialismo attuale, un materialismo che non implica ontologia, che non implica che la materia è la cosa in sé. Poiché si tratta prima di tutto di non sottomettersi, e con sé la propria ragione, a niente di più elevato, a niente che possa dare all’essere che io sono, alla ragione che arma questo essere, un’autorità fittizia».

Fin qui, poco o nulla distingue il grande dramma della separazione di Basilide dal pensiero antisistematico di Bataille messo in moto dalla fuga da ogni aspirazione ideale umana. L’universo gnostico, concepito come punto cieco delle idealità antiche, sarà infatti il punto di partenza per Bataille per l’elaborazione di nozioni future, come quella della “negatività senza impiego”, e di confronti incessanti come quello con il pensiero di Nietzsche, che costituirà il laboratorio centrale delle riflessione di Bataille sul sacro e sul politico.

Dalla mitologia immaginifica del racconto gnostico, Bataille raccolse le grandi conseguenze antropologiche da cui si dipanerà il motivo centrale della sua opera: il disporsi cieco delle forze e del dinamismo dell’impuro. Collocata al di fuori della legge divina, la creatura è fuori legge. Non c’è più ponte fra Dio e creatura se non la grande conoscenza che ne guida l’itinerario dissolutivo. Anche il pensiero, dunque, risvegliatosi dal torpore dell’identità, si lancia nello stato meno probabile dell’universo: l’eccesso, il dispendio, il residuo, abbracciando una tensione dialettica irrisolvibile.

Letto in questa luce, il lavoro collettivo degli anni ’30 attorno alla rivista Documents rivela, in ogni tappa e attraverso registri molteplici, la sua intrinseca bipolarità; il collettivo stesso diviene un vettore vivente di denuncia sistematica dell’ordine sociale e culturale dell’Europa del novecento, intrecciandosi con quell’emersione della vitalità che sorge dal basso e che reclama il suo residuo politico irrappresentabile.

In Documents, Bataille non si limita a enunciare i suoi intenti, ma li incarna in una riflessione radicale sul mondo dell’arte, ampliandone i confini verso territori inesplorati. La rivista, nata, lo ricordiamo, con l’intento di occuparsi di Archéologie, Beaux-Arts, Ethnographie et Variétés, si oppone alla storia dell’arte totalizzante che esalta la contemplazione di forme pure e ideali, proponendo un’alternativa che rivaluta tanto le arti minori, come la numismatica orientale – a cui Documents dedica numerosi esempi – quanto espressioni apparentemente marginali come gli antichi spettacoli etnici o le riviste popolari.

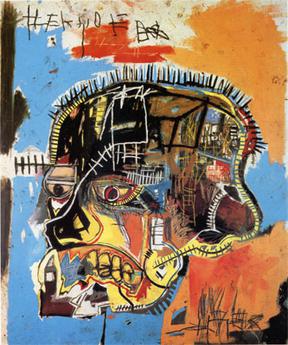

Bataille, che ne dirige di fatto l’aspetto iconografico, sceglie personalmente le immagini che accompagnano gli articoli della rivista, creando una tensione volutamente alienante dove il registro alto e quello basso divengono indistinguibili. Alla pars destruens teorica che smonta le fondamenta idealistiche dell’eidos, si affianca una pars construens visiva: fotografie, illustrazioni e montaggi figurativi danno concretamente vita alle tesi crudeli della rivista. Questa rete visiva, che anticipa alcuni sottoprodotti della moderna cultura digitale (si pensi all’estetica traumacore, le cursed images o alla narrativa visuale degli horror analogici) eccede i limiti del singolo articolo, costruendo quella che Bataille stesso definisce una «contre-histoire de l’art». L’accostamento di elementi eterogenei genera un malessere intellettuale che forza l’osservatore a oltrepassare la contemplazione passiva e a immergersi in un universo di creature-oggetto insolite e perturbanti. Documents non è solo una rivista: è una ghigliottina sperimentale dove la storia dell’arte si trasforma in un’esperienza di sovversione visiva e concettuale.

La pratica del montaggio figurativo con cui Bataille popola la sua rivista, richiama irresistibilmente alla memoria il montaggio afasico di Aby Warburg nel suo enigmatico atlante Mnemosyne [10]. Creato tra il 1924 e il 1929, l’anno della morte di Warburg, Mnemosyne rimase un’enciclopedia incompiuta. In essa, un migliaio di immagini si dispongono su pannelli di tela nera dove l’iconoclastia diviene metodo chirurgico: riproduzioni di capolavori del Rinascimento fiorentino convivono con ritratti fotografici dei nativi americani dei Pueblos, ninfe oceanine danzano accanto ai serpenti delle everglades della Florida, lo Zèfiro di Botticelli si accoppia con gli dèi mongoli della guerra, le volte delle cattedrali spagnole vengono eclissate dalle forme circolari delle antiche monete d’Oriente, producendo in tal modo collisioni di forme tanto eterogenee quanto perturbanti.

Concepito come una storia dell’arte senza parole, al cuore di Mnemosyne si trovano le pathosformel, formule archetipiche della storia dell’arte sopravvissute all’antichità e che riemergono in contesti totalmente differenti, in quella che potremmo azzardare a definire come una forma prototipica dei moderni memes digitali. L’intento dell’atlante di Warburg, come quella dei Documents di Bataille, non è solo catalogare queste tracce del passato, ma quello di convertire l’intera storia del mondo in un’arena di conflitti iconografici.

Collaborano infatti alla rivista Documents esuli del surrealismo come Jacques-André Boiffard, ma anche figure che oscillano ancora tra i due mondi della fotografia e della pittura, come Man Ray, Brassaï e Raoul Ubac. I loro esperimenti fotografici attuati con tecniche innovative aprono un campo di possibilità visive che Bataille sfrutta appieno.

Nell’articolo L’alluce, egli sviluppa appieno il dualismo tra idealismo verticale e materialismo orizzontale, associando al testo una serie di fotografie di alluci enormi e sproporzionati, realizzate da Jacques-André Boiffard e trattate come veri e propri volti, emulando i codici della ritrattistica tradizionale. Enormemente ingranditi, con il fondo nero e l’inquadratura rigorosa, ciascuno occupa un’intera pagina, accompagnati da didascalie scientifiche che ne enfatizzano il rigore espositivo, mentre la sproporzione intenzionale ne altera la percezione. Ciò che è abitualmente ignorato come ignobile o triviale, come l’alluce, che è di fatto l’estremità più bassa della sagoma umana, si impone come un’immagine iperreale che umilia le gerarchie estetiche delle accademie europee.

In un saggio del 1936 dedicato al pittore Edgar Degas, lo scrittore Paul Valéry si sofferma ad ammirare i pavimenti su cui danzano le minuscole ballerine del pittore francese; ciò lo induce, per qualche riga, a riflettere sul miracolo analitico che si cela dietro l’apparente insensatezza visuale di ciò che è privo di forma: «Ci sono cose, macchie, masse, contorni, volumi, che non hanno, in qualche modo, che un’esistenza di fatto: non sono che percepite da noi, ma non conosciute; non possiamo ridurle a una legge unica, dedurre il loro tutto dall’analisi di una delle loro parti, ricostruirle con operazioni logiche» [11]. Per Valery, c’è dunque una sorta di costruzione nella visione del mondo dalla quale siamo esentati per assuefazione, dove prevediamo e indoviniamo più di quanto vediamo. Le impressioni dell’occhio sono per noi dei segni che ci portano ad ignorare le presenze primordiali e anteriori a tutti gli arrangiamenti immediati a cui la nostra prima educazione ci ha abituato.

Gli alluci di Bataille, così come l’iposomia ammaliante del corpo di danza di Degas, sfuggono alla legge razionale e al riconoscimento per lasciare aperte le possibilità della contingenza prospettica. La verticalità del nostro corpo condiziona la nostra percezione del reale, fornendo un orientamento implicito che stabilisce gerarchie spaziali e simboliche. Eppure, quando questo asse viene turbato da procedimenti tecnologici che ne ribaltano la prospettiva, l’effetto non consiste più nel ritrovare un senso, ma nell’immergersi in un evento di pura incoerenza visiva.

Rosalind Krauss, che ha esplorato in profondità il paradigma dell’informe nella fotografia, ha fondato la propria analisi su una premessa cruciale: l’informe non implica la negazione della forma, ma scaturisce dalla sua dislocazione, dall’accostamento imprevisto e dinamico tra elementi eterogenei [12]. Partendo da questo presupposto, Krauss si chiede se un mezzo apparentemente oggettivo e meccanico come la fotografia possa generare entità dalla forma deterritorializzata, superando la sua tradizionale funzione di riproduzione mimetica. Tecniche come l’ingrandimento eccessivo, la sovraesposizione o l’alterazione delle prospettive consentono di declassare la rappresentazione canonica creando un effetto di riorientamento percettivo. Nella crudele autobiografia intitolata Estinzione, Thomas Bernhard definiva l’arte della fotografia come “una falsificazione infida e perversa” la quale mostrerebbe soltanto “l’istante grottesco e quello bizzarro” e chiunque o qualunque cosa ritragga, essa rimarrebbe “un oltraggio assoluto alla dignità umana, una mostruosa falsificazione della natura, un atto meschino e disumano” [13]. Ebbene, sembrerebbe, secondo Rosalind Krauss, che i nuovi processi tecnologici della fotografia non solo destabilizzano la visione abituale, ma, paradossalmente, rendono l’immagine ancora più reale, nella misura in cui la liberano dall’idealizzazione e la riportano al livello del contingente e del brutale, cosicché “un semplice oscillamento dall’asse verticale all’orizzontale trasformi il tutto del corpo in parte: l’alto (la Gestalt) in basso (l’organo sessuale), l’umano nell’animale”.

Nello stesso numero di Documents, compaiono infine le immagini immortalate da Jacques-André Boiffard raffiguranti il mattatoio parigino de La Villette.

Eterotopia di spazio e sangue che collega la catena del valore economico di Parigi a quella alimentare dei suoi abitanti, il mattatoio de La Villette è trasfigurato nelle immagini di Boiffard in un’allegoria topografica della condizione operaia parigina. Anche stavolta, la brutalità non è celata né sublimata, il mattatoio diviene la soglia terrestre dove il corpo animale e quello umano si rispecchiano nella fatica, nella carne e nell’inesorabilità del gesto ripetuto della fabbrica. Nel montaggio figurativo di Bataille, le quattordici paia di zampe bovine, recise e allineate lungo il muro dello stabilimento industriale, dialogano con cinque paia di gambe umane recise da un sipario, appartenenti alle ballerine di Movietone Follies, musical in bianco e nero del 1929 prodotto dalla Fox Film Corporation. L’accostamento destabilizza. Eppure, il suo significato è immediato. Il montaggio diviene qui una riflessione sovversiva sul doppio binario della reificazione: le zampe di animali lavorate nei grandi mattatoi ai margini industriali delle metropoli e le gambe femminili che danzano tra le statiche elettriche dei televisori sono lati differenti della stessa moneta vivente, dello stesso corpo urbano asservito all’immensa macchina di produzione e intrattenimento che lo esibisce come frammento funzionale al desiderio e al consumo.

Ciò che consente a Bataille di mediare tra il regno della razionalità e quello dell’allegoria è la guerra che egli dichiara al sodalizio tra legge e pensiero, al binomio di logos e nomos, sforzandosi di trovare una terza via capace di oltrepassare i templi della forma.

La grande architettura che ne nasce, non si limita alla contrapposizione dicotomica tra forme ideali e reali ma produce un surplus, una dépense; e come avviene nelle grandi economie monetarie, ciò che è espulso acquista importanza proprio in quanto espulso, come oggetto di rifiuto in grado di conservare intatta la sua carica negativa. Il movimento dell’informe assimila forme diverse, producendo analogie e contrasti che implicano sempre una connotazione affettivo-emozionale, una forza capace di stimolare in chi osserva una reazione radicale, sia essa di appagamento, oppure di repulsione e terrore fisiologico.

Oggi più che mai, l’impuro reclama il proprio posto nel mondo. Viviamo immersi in un’epoca che erige il simulacro a propria cifra ontologica, in cui i Picasso delle multinazionali disegnano il corpo della modernità attraverso un repertorio di immagini, protesi e supplementi artificiali, estensioni tecnologiche che sostituiscono, amplificano, ma anche mutilano. Esiliati in cabine digitali agli angoli remoti dei nostri appartamenti, siamo tutti arconti dimezzati, mutilati virtualmente in una guerra sotterranea, non più combattuta sui campi aperti o nelle foibe sotto le praterie, ma nei laboratori biotecnologici, nelle fabbriche del desiderio mediatico, nei grandi bazar delle intelligenze artificiali e delle identità ricombinanti. La carne diventa creta e sembra non esserci più alcuna scusa per non modellare: cambiare aspetto, sesso, etnia. La chirurgia diviene il rito di una nuova metamorfosi: non più la rigenerazione mitica del corpo ma, come nello Mnemosyne di Warburg, la sua frammentazione perpetua, un culto della disarticolazione che nasce e al contempo fugge dal volere capitale che l’ha generato.

In questo scenario, il concetto di informe abbandona ogni residuo di giudizio negativo legato a disproporzione o privazione. Non è il caos privativo di una forma non raggiunta, né il difetto che si oppone all’ideale classico di armonia. Al contrario, l’informe si riappropria del proprio potenziale produttivo, affermandosi come forza esuberante che abbraccia il contagio e la disgregazione. È una categoria dell’eccesso, un’espansione centrifuga che dà luogo a nuovi paradigmi, a costellazioni mobili che rifiutano il primato millenario della verticalità: l’informe agisce oggi sul piano orizzontale. Come gli oceani senzienti nei romanzi di Stanisław Lem, esso si diffonde senza alcun riguardo per i confini, ignorando la centralità per disperdersi nelle marginalità remote. L’egemonia verticale, il Nomos della Terra schmittiano, oggi abbassa lo sguardo, costretto a confrontarsi con un mondo in cui le forme non restano più statiche ma si dissolvono e riaffiorano in una danse macabre perenne, gravida di nuovi stati di emergenza e nuove esplosioni. In questo contesto, l’informe non è solo una condizione estetica ma un paradigma ontologico. È il linguaggio stesso della contemporaneità, che vive nella sovrabbondanza liminale delle immagini compresse e delle voci interrotte, nei corpi piegati dalla tecnica e dai disordini cognitivi. È la resistenza contro l’ordine lineare del tempo e del progresso, contro il mito dell’integrità e dell’elevazione, proponendo al suo posto un’epistemologia della frammentazione, una politica del margine, una nuova etica del residuo.

II

I bambini selvaggi

Il Signore lascerà che tutti i bambini vadano alla sua tomba. E le voci

bianche saranno voci di gioia nella notte.

Marcel Schwob, La croisade des enfants

Dalla metà del XIV secolo, nei villaggi disseminati lungo le plaghe rurali dell’Europa cominciarono a diffondersi storie riguardo alcuni incontri avvenuti con i cosiddetti Wolfskind, o Enfant Sauvages.

Si trattava, secondo gli avvistamenti riportati nelle cronache locali, di fanciulli emersi dalle più buie cavità del mondo. Allattati dai lupi nelle foreste della Polonia occidentale, cresciuti nelle nidiate dei grifoni tra i canyons della Serbia, fatti correre con le linci nelle tundre siberiane o con gli sciacalli nell’entroterra francese, gli Enfant Sauvages erano in realtà, il più delle volte, bambini abbandonati dai propri genitori nelle lande selvagge al di fuori delle mura cittadine. Venivano poi ritrovati come fossero precipitati dal cielo, in condizioni tali da suggerire che avessero vissuto per anni lontano dalla società civile. Corpi erranti che vivevano e dormivano al margine del pensabile, sottratti ad ogni tipo di destino storico e riconsegnati all’inoperosità animale, non v’era traccia in loro del linguaggio umano. Ciò che restava era il puro istinto, un’infanzia compressa in gesti rapaci, in grida inarticolate e movimenti simili a quelli delle bestie. Molto presto, gli incontri sempre più frequenti con questi bambini divennero lo specchio rovesciato di una civiltà che aveva appena cominciato a sbirciare nelle tenebre oltre il primato della specie.

Nel 1341, un fanciullo di nome Hans (denominato in seguito Hans di Hesse), muto e in grado di muoversi soltanto a quattro zampe, fu trovato da alcuni monaci tra le erbe alte della foresta di Hesse, in Germania [14]. Condotto al sicuro in un monastero locale, i monaci tentarono invano di impartirgli il dono della parola e i rudimenti del vivere civile. Nel 1591, nel capitolo 75 delle sue Operae horarum succisivarum, sive meditationes historicae, dal titolo Über die erstaunliche Beweglichkeit mancher Personen, (“Sulla sorprendente mobilità di alcuni individui”), il giurista tedesco Philip Camerarius riferisce di un enfant sauvage senza nome, soprannominato “il vitello di Bamberga” [15]. Recuperato dai grandi pascoli delle montagne limitrofe, il bambino fu condotto alla corte del principe di Bamberga, dove per il resto dei suoi giorni visse al sicuro.

Anche Peter di Hannover [16], di circa dodici anni, fu trovato che camminava nudo tra i labirinti delle foreste vicino a Hannover, in Germania. Non parlava e si nutriva esclusivamente di radici. Dopo la cattura, fu portato alla corte di re Giorgio I d’Inghilterra, dove divenne presto oggetto di curiosità per la classe intellettuale e nobiliare inglese. Sebbene sottoposto a vari tentativi di educazione, visse il resto della sua vita in una casa coloniale sotto la protezione della famiglia reale senza mai sviluppare la capacità di parlare. Dopo la sua morte, Re Giorgio continuò a riferirsi a lui come “il mio mostruoso confidente.”

Sembrerebbe dunque che l’incontro precoce tra le istituzioni politiche e religiose e i bambini selvaggi diede avvio al processo secolare con cui lo Stato e la Chiesa iniziarono anche a prendersene cura.

Il monastero, la cattedrale e la corte principesca, divenivano laboratori informali in cui la selvatichezza e l’anomalia venivano analizzate e ricondotte entro il recinto della civiltà. La vita naturale inizia così a divenire la posta in gioco di quel campo in continua evoluzione che, alcuni secoli dopo, Michel Foucault definirà come biopotere.

Con il XVIII secolo, gli enfant sauvages trovarono una formalizzazione teorica nel contesto dell’illuminismo scientifico. Nella decima edizione del suo Systema Naturae (1758), Carl von Linné, padre della tassonomia scientifica moderna, iniziò ad includere accanto alla categoria Homo Sapiens la variante Homo ferus, che sembrava rovesciare punto per punto i caratteri fondativi del più nobile dei primati [17]. L’Homo Ferus era infatti, secondo Linneo, tetrapus (cammina a quattro zampe), mutus (privo di linguaggio), birsutus (coperto di peli). Seguono, accanto alle didascalia scientifiche, le apparizioni e le identità anagrafiche di alcuni bambini lupo registrate in meno di quindici anni: il giovane di Hannover (1724), i due puer ipyrenaici (1719), la puella transisalana (1717), e la puella campanica (1731).

Riflettere su quest’anomalia tassonomica conduce Linneo a dubitare della teoria cartesiana che concepiva gli animali umani alla stregua di automata medianica, ponendo enfasi su come i confini dell’umano fossero, piuttosto, costantemente resi fluidi: non solo dal regno animale, ma anche da tutte quelle creature provenienti solo in apparenza dalla mitologia.

Nella prima versione della poesia Passion, il poeta austriaco Georg Trakl scrive:

Due lupi, sotto oscuri abeti

Mescolammo il nostro sangue in marmoreo abbraccio

E le stelle della nostra razza si infransero su di noi.

Il filosofo Nick Land, che nella sua collezione di scritti dal titolo Fanged Noumena dedica un intero saggio a questi ed altri versi di Trakl, scrive che in Passion la parola “razza” si libera da ogni tipo di scrupolosità ermeneutica, rivelando piuttosto il fattore politico ed epidemiologico che caratterizza da sempre l’intera mitologia espressa dalla figura del licantropo nella letteratura e nell’estetica gotiche [18]. Nonostante alcuni termini linguistici attribuiscono la stessa natura liminale sia al vampiro che al licantropo (si pensi al termine greco vyrkolaka, che fa indistintamente riferimento ad entrambe le figure), il lupo mannaro non sembra mai aver raggiunto la notorietà e lo status paradigmatico del vampiro. Questo perché, laddove il vampiro letterario è spesso portatore dei resti di un’aristocrazia privilegiata e depositaria di potere e conoscenza millenari, essere un werwolf vuol dire essere inferiore secondo i più basilari criteri della civiltà.

Non solo significa essere estranei alla disciplina e alla responsabilità politica, ma anche all’intera storia del lavoro e della produttività in cui tali categorie si sono insediate. Rispetto al vampiro, gli uomini lupo sono caratterizzati da una profonda inferiorità spirituale e un’anormale incapacità a reprimere tutti quei tratti dell’inconscio che Freud descriveva come resistenti all’educazione.

I lupi di Trakl, così come gli Wolfskind trovati alle soglie dei villaggi dell’Europa rurale, disseminano il proprio sangue impuro attraverso gli spazi selvaggi di una contronatura imbattibile, abbattendosi sulla prospettiva di una soggettività dritta e trascendentale.

La regressione pagana di cui si fanno testimoni e portatori, l’istanza primeva che nella poesia Grodek Trakl chiamerà “il sangue dimenticato”, li conduce a non essere mai ghermiti dalla reciprocità e dall’incentivo contrattuale delle economie politiche.

Di conseguenza, come ribadito da Nick Land: ”È solo grazie alla più severe rigidità che i superiori riescono a reprimere le violente pulsioni che li condurrebbero a divenire inferiori, divenire femminili, neri, irresponsabili e nomadici”.

Ascoltate ancora Trakl:

Rovi incolti cingono la città

Da insanguinati passi allontana la luna

le atterrite donne.

E lupi ferini irrompono attraverso il cancello.

Dai passi appena descritti, provenienti dalla poesia di guerra Im Osten (Sul fronte orientale), sembrerebbe che, in tempi di pace, la progenie ferina di Trakl sia solita dimorare all’esterno delle mura sicure della città, nelle foreste limitrofe. Ma in seguito, a causa del disordine e dell’anomia scaturiti dalla guerra, cade ogni vincolo che rendeva la città un luogo protetto dalla contaminazione con l’Altro bestiale. I lupi di Trakl si fanno dunque strada oltre il cancello che in tempi di normalità li separava e li distingueva dalla società civile. A scorrere fra il deserto e la polis, come scrive Nick Land, non è una storia politica, ma l’intera genealogia di una ferinità repressa.

Dallo stato di natura di Thomas Hobbes al contratto sociale di Jean Jacques Rousseau, il mito di fondazione della città moderna sarà infatti posto accanto, nell’ambito della terminologia politico-giuridica, alla nuova centralità dei corpi. Se in precedenza il Corpus aveva assunto una posizione privilegiata nella filosofia e nella scienza dell’età barocca, da Cartesio a Newton, da Leibniz a Spinoza, nella riflessione politica – nel Leviatano di Hobbes e nel Contratto di Rousseau – il corpo diviene la metafora centrale della comunità cittadina. Nel De cive Hobbes distingue nella specie umana un corpo naturale e un corpo artificiale, politico. Successivamente, nel De homine, sarà proprio l’uccidibilità del corpo naturale a fondare tanto l’uguaglianza degli uomini che la necessità di un corpo artificiale, il Commonwealth, affinchè tale omicidio venga impedito.

Come definitivamente comprovato da Giorgio Agamben nel magnifico Homo Sacer, la grande metafora del Leviatano, il cui corpo è formato dalla moltitudine dei corpi dei singoli, andrebbe letta in questa prospettiva [19]. Sono i corpi legittimamente uccidibili dei sudditi, le membra indisciplinate dell’Homo Ferus di Linneo o dei lupi di Trakl, a formare il nuovo corpo politico dell’occidente.

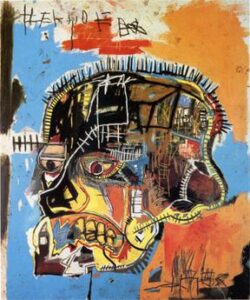

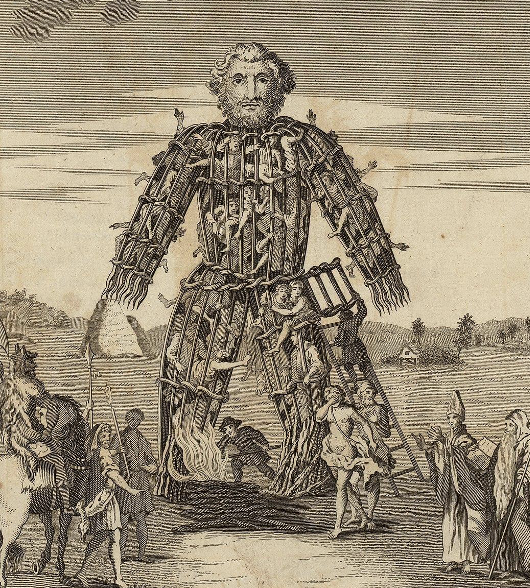

FRONTESPIZIO DEL LEVIATANO DI THOMAS HOBBES, 1651, INCISIONE DI ABRAHAM BOSSE

È vitale, dunque, per la riuscita dell’umanesimo e per il trionfo della purezza dello Stato, che la razza degli inferiori e dei selvaggi venga tenuta al di fuori delle mura della città, oppure resa docile. Un concetto come quello nazionalsocialista di razza, o nelle parole di Carl Schmitt, di “uguaglianza di stirpe”, funziona come una clausola generale su cui si fonda una immediata coincidenza tra stato di pericolo e diritto. In Forza di legge, Jacques Derrida fa derivare il rapporto asimmetrico tra diritto e giustizia dal semplice fatto che la legge si presenta sempre come l’esito di rapporti di forza politico-economici, i quali riproducono sé stessi attraverso il rimando ossessivo dell’identico, attraverso un’idea di giustizia come “ciò che conserva il sangue e non lo sparge” [21]. Le forme più antiche di esecuzione capitale di cui abbiamo notizia, come la poena cullei, in cui la testa del condannato veniva coperta da una pelle di lupo, somigliano in effetti più a riti di purificazione che a pene di morte in senso tradizionale.

La produzione statale del corpo del servo diviene dunque una categoria fluida e frammentaria, la cui essenza ambigua resta aperta tra l’inoperosità animale e l’istanza artificiale umana: come nel sistema tassonomico di Linneo, la separazione del corpo ferino è l’immediata produzione del corpo umano.

Anni dopo l’esperienza editoriale dei Documents, a Tossa da Mar, Georges Bataille e Andrè Masson lavoravano in pieno fervore alla creazione della rivista e della società segreta Acéphale. Nel nuovo contesto di Acéphale (i cui collaboratori nel corso degli anni erano aumentati e, oltre l’immancabile Pierre Klossowski, vi erano i nomi di Jean Rollin e Jean Wahl), Bataille tenderà a porre l’accento sull’aspetto dionisaco e nietzscheano di tutti quei gruppi di resistenza che aspirano a sbarazzarsi di ogni istanza autoritaria repressiva per generare forme di irraggiamento ferino all’interno di una dimensione acefala.

Il secondo numero di Acéphale, si presenta fin dal titolo come una riparazione: Nietzsche et les fascistes, une réparation (Nietzsche e i fascisti, una riparazione).

Il recupero e l’esaltazione di Nietzsche operati da Bataille nascono dall’urgenza di sottrarre definitivamente Nietzsche al culto della personalità propria dei gruppi fascisti e delle ideologie totalitarie. Tutti i tentativi di usurpazione e deformazione del pensiero di Nietzsche, secondo Bataille, non fanno che rivelare la loro incompatibilità con una verità essenziale: il recupero ossessivo del passato, la mitologia stantia dei padri e della patria, il terrore nei confronti del diverso, in nulla si possono conciliare con il mito nietzschiano dell’avvenire. Ciò che Bataille fa emergere dal confronto con Nietzsche è, come nella poesia di Trakl, il terrore della specie retta nei confronti dell’impuro, dell’inferiorità ferina, il cui confinamento si scopre essere da sempre condizionato da un’insensata distribuzione di intensità politica. Tale emancipazione del pensiero nietzschiano avverrà con l’apoteosi rivoluzionaria che trova il proprio centro nella dimensione femminile.

Nel futuro regno acefalo di Bataille, il “fuoco degli inferiori” è destinato a diffondersi incontrollato. È il fuoco postumano dello spreco, della deumanizzazione e di una profonda fertilità androgina che non può essere compresa né contenuta dall’industria patriarcale del Sovrano. Questo fuoco lupino è l’elemento apolitico della guerra, che nella catastrofe imminente si rivolge contro il patto iniquo di un’eternità esclusivamente verticale e maschile, dischiudendo la strada alle propagazioni materne della ferinità e dell’entropia. Contro la società monocefala dei regimi totalitari, atrofizzata su un modello organizzativo in cui il volto del padre sfuma nel volto di Dio, è necessario conoscere e riscattare il volto e la forza della Madre; non più le ninfe pomeridiane cantate da Mallarmé, ma l’ultramaterialità esorbitante di una venere-idra che trascina via i suoi figli dalla prospettiva retta del mondo. Oltrepassare il padre equivale, in tal senso, a castrare l’archè, che in greco significa origine ma anche comando. Il delitto in tal senso è fondatore. La grande madre batailliana riunisce i suoi figli senza patria nel delitto rivoluzionario, in una comunità senza capo dove gli affetti dionisiaci creano, con l’abolizione dell’identità, le forme policefale della tragedia. L’espulsione del silenzio paterno inaugura la violenza del verbo femmineo che confessa la vita notturna del mondo. In un’opposizione inconciliabile in cui si contrastano lo stato poliziesco delle società totalitarie e la comunità orizzontale resa possibile dalla sua eliminazione, il rimpatrio nell’utero appare come il ritorno ad una terra selvaggia. Si prospetta allora per Bataille una nuova configurazione comunitaria, già teorizzata al Collège de Sociologie insieme a Roger Caillois, e che sembra modellarsi su quei gruppi giovanili predatori e antiautoritari che già Georges Dumézil aveva individuato nei Gandharva indiani o nei Luperci romani. Superati i sistemi monocefali e patriarcali, si intravede la fisionomia di quelle comunità elettive, quelle società segrete puramente existentielles e apolitiche, come le esistenze degli Enfant Sauvages tra le erbe alte oltre le mura delle città-stato, senza progetto e senza scopo se non quello della sovversione e della rivolta.

Nel 1934, in uno scritto seminale di mitologia comparata dal titolo Ouranos Varuna, Georges Dumézil aveva ripercorso, attraverso la Teogonia esiodea, le sequenze originarie della rivolta dei figli contro il padre che culmina con l’uccisione e la castrazione di quest’ultimo attuata con la complicità della madre, leggendo in tale atto un drame familier et politique, un dramma familiare e politico [21]. Se nel mondo moderno, in special modo dopo James George Frazer, non ignoriamo più che certe feste nell’antichità comportavano assiduamente sacrifici espiatori, dopo gli studi di René Girard siamo sempre più vicini al sospetto che ai tratti distintivi di tali fenomeni risale, direttamente o indirettamente, una violenza collettiva e fondatrice.

Nell’antichità, il possesso da parte dei padroni di prigionieri o schiavi disarmati che si potevano uccidere o divorare, pose l’uomo stesso nel novero degli oggetti che, di tanto in tanto, bisognava utilizzare o sacrificare. L’infrazione del sovrano alla regola comune del non uccidere dette inevitabilmente inizio all’isolamento dell’uomo comune dalla sfera di potere.

Fu senza dubbio il faraone egiziano a conferire per primo alla persona umana la sua volontà di oltrepassare ogni limite stabilito, la quale si manifestò specularmente nella costruzione di alti edifici e monumenti che dalle sommità del cielo scrutavano il popolo terrestre. Molto presto, gli uomini iniziarono a soffrire l’assenza di comunicazione data dall’esistenza separata di un re, come un corpo la cui testa si trovasse recisa oltre le volte visibili del mondo, in camere esclusivamente private.

Quando i popoli, molto tempo dopo l’epoca delle grandi piramidi, vollero impossessarsi dei segreti dell’immortalità, essi dovettero sottrarre al sovrano la conoscenza privilegiata dei miti e dei rituali degli dei. Questo perché, come scrive René Girard ne La violence et le sacré “è solo nella misura in cui una massa di potenza considerevole si era accumulata in un solo capo che l’essere umano aveva elevato fino al cielo la sua avidità di potenza eterna: ciò che non era senza dubbio avvenuto prima che lo pschent [la corona del sovrano egizio] non designasse la testa del faraone al terrore sacro di una popolazione numerosa”. [22].

ILLUSTRAZIONE DI UN “UOMO DI VIMINI”, IDOLI SACRIFICALI DESCRITTI NEL DE BELLO GALLICO DI GIULIO CESARE. INCISIONE TRATTA DA “A TOUR IN WALES”, THOMAS PENNANT, 1778.

Così, per assicurare il ritorno alla comunione di tutto il popolo, agli uomini era chiaro che dovevano mettere a morte non più lo schiavo ma il re. Ma se si trattava di capi militari, il sacrificio risultava impraticabile in quanto un signore della guerra li avrebbe facilmente annientati con la forza. Tuttavia, si da il caso che in innumerevoli tradizioni e culture, il sovrano trovava il proprio corrispettivo nella figura del suo “buffone”, figura sacra e al contempo sacrificabile, la cui storia nei secoli scorre parallela a quella delle corti reali – come recentemente illustrato nel meraviglioso libro di Beatrice Otto, Fools Are Everywhere: The Court Jester around the World [23] – e con il quale il sovrano condivide una situazione di esteriorità, un isolamento effettivo, come re Giorgio I e il suo “mostruoso confidente”, il bambino di Hannover recuperato dai boschi.

Se in alcune culture capitava che il sovrano stesso venisse sacrificato, come in certe monarchie africane, a divenire eminentemente sacrificabile in alcune festività era il buffone, proprio in quanto doppio speculare del re.

Nei Saturnali di Macrobio si legge delle grandi immolazioni avvenute nei banchetti notturni di Roma nei riguardi di questi falsi re del carnevale, le quali permettevano il temporaneo ritorno all’Età dell’oro attraverso il favore delle divinità infere. L’esperienza e le dinamiche di potere, nei Saturnali, vengono rovesciate nel loro contrario: cinti di vesti rosse e identificati di volta in volta con Plutone o con Saturno, ai buffoni veniva conferito il titolo provvisorio di princeps, divenendo così il simulacro vivente e sacrificabile dei peccati del proprio padrone [24].

A Babilonia, durante le feste Sacee, i prigionieri venivano ornati di gioielli preziosi e travestiti da re prima di essere uccisi e lo stesso avveniva nella corrispettiva usanza persiana dove, vestito dei manti regali, lo schiavo veniva fatto sedere sul trono e subito dopo condannato a morte [25]. La differenza tra sacrificabile e non sacrificabile, tra leader e capro espiatorio, eretta sulla base della nulla o piena appartenenza alla società, sfuma pertanto nella liminalità delle categorie politiche di volta in volta ritualizzate e riconcettualizzate. Tuttavia, pur venendo occultato dietro la maschera di divinità differenti, il rito non ha cambiato scopo.

Tra il mondo primitivo e l’epoca moderna, l’esempio letterario del rovesciamento del principio monarchico trova la propria manifestazione radicale nel Riccardo II di Shakespeare. La grande scena della deposizione del re si svolge a tutti gli effetti come un’incoronazione alla rovescia, un rito invertito: Riccardo, precursore della melanconia di personaggi come Amleto o Bruto, si trasforma quasi messianicamente in vittima espiatoria una volta che la maschera da sovrano lascia scivolare al suo posto il volto umano.

La distruzione dello specchio durante l’atto della deposizione è un atto di rifiuto e insieme autoaffermazione: rinnegando l’immagine di sé come sovrano, Riccardo spezza l’illusione di una regalità che lo aveva isolato dal resto del popolo..

Lo specchio infranto riduce il corpo del re a mera protesi temporanea, rivelando e neutralizzando quella che lo storico Ernst Kantorowicz, nella teoria medievale delineata nel monumentale The King’s Two Bodies [26], definisce come il dispositivo teologico e giuridico che configura il re quale figura doppia e mostruosa, “like the angels”, sospeso tra la caducità umana e l’incorruttibilità divina.

Fin dall’inizio, l’esperienza batailliana di Acéphale si inserisce in questa sequenza storica di miti e letterature, dove il ribaltamento della dimensione omogenea del potere acquista il proprio potenziale ricostituente sotto il segno dell’insubordinazione all’ordine diurno e allo sguardo dall’alto. La violenza originaria della dissoluzione e della ricomposizione comunitaria attraverserà l’esperienza di Acéphale per l’intero corso della sua esistenza, dalla rabbia parricida e antiautoritaria al culto della madre come forza devastante e liberatoria.

Nel disegno di A. Masson che si staglia sulla copertina della rivista, la figura di Acéphale stringe tra le mani gli strumenti del suo atto rituale. A destra, una torcia forgiata dalle ceneri del sacro cuore, a sinistra, un pugnale, l’arma del sacrificio, simile a quelli incisi sulle monete dell’Estremo Oriente che Bataille era solito catalogare alla Bibliothèque Nationale. Visivamente, il mito acefalo di Bataille, in analogia con quello di Urano o del Riccardo II, mette in scena sia un dramma familiare che un dramma politico: il figlio che in basso si libera del padre dopo averlo incorporato evoca, nell’ordine mitologico, il regicidio del dio che è vittima e sacrificante al tempo stesso. Il sovrano di Bataille si libera dalla testa ma custodisce il patibolo, mentre l’identità amputata fa sì che l’altro si insinui al centro del proscenio. Come nel Riccardo II, dietro la sagoma priva di testa scivola, invadendo la scena, il suo doppio speculare, la figura nietzscheana di un Dioniso incoronato, il buffone che nella notte del mondo celebra la sua nascita terrestre.

III

Il male che non è mai arrivato

The Gothics are now as far from us as the Greeks. All the kings of France are in this shadow, in this majestic tower that overhangs.

Auguste Rodin, The Cathedral Is Dying

Negli stessi anni in cui Henri-Charles Puech dipana il suo grande racconto mitologico attraverso i frammenti del nichilismo gnostico, Alexandre Kojève, nelle sue lezioni sulla Fenomenologia dello spirito di Hegel tenute dal 1933 al 1939 all’École Pratique des Hautes Études, sancisce la fine della storia dell’uomo. Negli stessi anni, intorno al 1935, Georges Bataille frequenta assiduamente le lezioni dell’uno e dell’altro.

Per Kojève, con la battaglia di Jena, l’avanguardia dell’umanità ha virtualmente raggiunto il punto omega della propria evoluzione storica. Tutto quello che ne è seguito, le due guerre mondiali, il nazismo, la sovietizzazione della Russia, non rappresenta altro che il lungo processo di accelerazione volto ad allineare il resto del mondo sulle posizioni dell’Occidente più avanzato. Nelle famose trascrizioni di Raymond Queneau delle lezioni di Kojève si legge che “l’American way of life è il genere di vita proprio del periodo poststorico, e che il ruolo storico degli Stati Uniti nel Mondo prefigura il futuro «eterno presente» dell’intera umanità. Il ritorno dell’uomo all’animalità appare allora non già come una possibilità futura, ma come una certezza già presente” [27]. Dopo la fine della Storia, scrive Kojève in una nota successiva alla seconda edizione delle Lezioni, “gli uomini costruiranno i loro edifici e le loro opere d’arte come gli uccelli costruiscono i propri nidi e i ragni tessono le proprie tele, eseguiranno concerti musicali alla maniera delle rane e delle cicale, giocheranno come giocano i giovani animali e si daranno all’amore come fanno le bestie adulte”. Il lungo dissidio tra Alexandre Kojève e Georges Bataille, testimoniato da una serie di corrispondenze fra i due, riguarda precisamente quello scarto significativo che sopravvive, come nel dramma di Basilide, alla morte dell’uomo ridivenuto animale al compimento della storia. Come spiega Giorgio Agamben nel L’Aperto “Quel che [Bataille] non poteva accettare ad alcun costo era che l’arte, l’amore, il gioco, come anche il riso, l’estasi, il lusso, cessassero di essere sovrumani, negativi e sacri per essere semplicemente restituiti alla prassi animale”.

Nell’autunno del 1940, quando Alexandre Kojève si era ormai avviato lungo il binario finale della storia, il diciottenne Marcel Ravidat e il suo cane di nome Robot ne raggiunsero accidentalmente l’origine.

Nelle campagne francesi della Dordone, mentre la seconda guerra mondiale imperversava in Europa, Marcel e Robot uscirono a camminare lungo il fiume che scorreva vicino la loro casa, nella città rurale di Montignac. Quando all’improvviso il cane sparì oltre un buco nel terreno, Marcel gridò per il suo amico a quattro zampe e, come risposta, un’eco rovesciata gli giunse dal profondo del suolo. Fu allora che quella inizialmente improvvisata come una missione di salvataggio si rivelò come una delle scoperte più significative nella storia dell’umanità [28]. Guidati soltanto dal bagliore di una minuscola lanterna ad olio, Marcel e il suo cane Robot si fecero strada lungo lo stretto pozzo di 50 piedi che si apriva, infine, in una vasta grotta sotterranea. Al termine del pozzo, ciò a cui si trovarono davanti furono delle grandi figure di animali che come in una grande cavalcata si stagliavano dipinti sulle pareti e sui soffitti della grotta. Ad insaputa di Marcel, queste immagini avevano più di 17.000 anni e fu, probabilmente, la prima persona in migliaia di anni a poterle osservare.

Una volta tornato in superficie, Marcel condivise la propria scoperta con un gruppo di giovani amici, Jacques Marsal, Georges Agnel e Simon Coencas. Una volta riuniti, i ragazzi tornarono ad avventurarsi in quelle che, otto anni dopo, verranno rese accessibili al pubblico e conosciute in tutto il mondo come le Grotte di Lascaux.

Ciò che rende speciale Lascaux è la presenza di quella che molti considerano la prima narrazione della storia umana: La Scène du Puits. Pur essendo la meno impressionante tra gli oltre 600 affreschi della grotta, essa rappresenta il primo esempio conosciuto di racconto visivo, secondo alcuni, un mistero, un enigma indecifrabile legato ad un omicidio avvenuto più di 17.000 anni fa [29].

La scena raffigura una composizione ambigua dominata da due figure principali: un bisonte con le viscere fuoriuscite a cascata e una figura maschile antropomorfa con una maschera da uccello e un’erezione visibile. Sotto questa sagoma, un uccello più piccolo si trova infilzato su un bastone, mentre a sinistra un rinoceronte sembra allontanarsi dalla scena. In netto contrasto con il naturalismo dettagliato delle altre figure animali, la figura ibrida, metà uomo e metà uccello, sembra invece essere disegnata in modo grezzo, come scolpita dal passaggio di una mano infantile.

Georges Bataille si occupò per la prima volta di La Scène du Puits nel suo libro Lascaux, ou la Naissance de l’art (1955), commissionato dall’amico editore Albert Skira [30].

Evitando di soffermarsi sulle possibili interpretazioni narrative, ciò che interessava a Bataille erano i tre elementi principali della scena: la ferita aperta del bisonte, l’erezione della figura umana mascherata e lo stile infantile con cui l’uomo era rappresentato, a differenza del rigore dettagliato delle altre figure.

Per Bataille, questa differenza stilistica non rappresentava altro che l’allegoria della dipartita dell’umanità dalle viscere della propria animalità. La stilizzazione grottesca e infantile del corpo umano in La Scène du Puits non è per Bataille un segno di immaturità estetica, ma un atto di negazione che in una sorta di effacement riflette l’istante immediato della perdita della animalità e, al contempo, un senso di vergogna che comincia appena ad emergere nei confronti della nuova condizione umana. Tale fuga, come nel disegno di Acéphale, porta con sé una tensione irrisolta.

Lungi dal liberarsi del tutto dello scarto animale che rimaneva in lui, l’uomo lo ha conservato “sotto i tratti di qualche animale”, dietro una maschera da uccello. Bataille suggerisce che la rappresentazione stilizzata dell’uomo in maschera in La Scène du Puits sia una forma di espiazione, un’allegoria dietro la scena di un crimine: “L’umanità doveva provare vergogna di sé stessa in quel periodo, ma non della propria animalità residua”, così, come gli arconti che Bataille vide al Cabinet des médailles, la figura umana, con la metà del corpo antropomorfa, è ridotta ad una stilizzazione infantile, mentre la testa animale diviene un gesto di deferenza all’atto di espiazione.

Attraverso l’atto della pittura, gli uomini selvaggi sperimentavano la sovranità di un momento libero dal calcolo, dalla finalità e dal servilismo gerarchico che da lì a poco sarebbero emersi tra le tribù selvagge, che incarnava e rifletteva l’immediatezza dell’esistenza animale. Tuttavia, per Bataille l’arte di Lascaux porta con sé un paradosso fondamentale: mentre gli esseri umani si distaccavano dalla natura animale attraverso gli strumenti del lavoro, essi coltivavano al tempo stesso il desiderio di tornare a quell’intimità primordiale. In tal senso, l’atto del dipingere nelle grotte non aveva lo scopo di accumulare e conservare, ma di coabitare la sovranità in un’esperienza plurale e libera da finalità utilitarie, per questo motivo l’arte viene descritta da Bataille come un atto intrinsecamente malvagio, in quanto sfida la logica del profitto e della sottomissione al lavoro.

Oltre le due operazioni fondamentali del pensiero di Georges Bataille che abbiamo finora esplorato, la rivelazione estetica e politica dell’impuro e la decostruzione della legge contingente con il riscatto della violenza fondatrice — inaugurati in forma visuale in Documents e portati all’estremo politico in Acéphale — con lo studio sulle grotte di Lascaux si delinea un terzo grande tema: il mutare della condizione umana in rapporto al mutare del lavoro, della guerra e dell’economia.

Seppur sondato e teorizzato in precedenza in scritti come La structure psycologique du fascisme (1933-34), La Souveraineté (1953-1954), e nei postumi La limite de l’utile (scritto fra il 1939 e il 1945) e Théorie de la religion (pubblicato nel 1971), il tema trova la propria espressione paradigmatica nello studio di Bataille su Gilles de Rais, generale di guerra Francese e, in seguito, assassino seriale di bambini [31].

Pubblicato nel 1959 e descritto da Bataille come una tragedia che ha come soggetto un “mostro sacro” che deve la sua gloria durevole ai suoi crimini, Le Procès de Gilles de Rais figura come uno studio antropologico e sociologico dal rigore weberiano, il quale si prefigge il compito di dimostrare come il passaggio da un’economia fondata sul dispendio e l’eccesso (che trova il proprio fondamento nella guerra violenta) ad un’economia razionalizzata e cumulativa (la cui conseguenza è la nascita della macchina statale della burocrazia) conduca al confluire degli istinti violenti verso direzioni inedite.

Su questo sfondo, Bataille ritiene che la transizione da signore della guerra a principe con funzioni prettamente amministrative sia cruciale per comprendere le azioni terribili di de Rais. Nato verso la fine del 1404, Gilles de Rais ereditò il patrimonio e le insegne patinate dei Rais in virtù di un intrigo politico che coinvolse i suoi genitori, Guy de Laval e Marie de Craon. Sin dalla nascita, de Rais fu destinato e iniziato al militarismo sconsiderato dell’aristocrazia francese. Tale disciplina militare era inscritta nel modello bellico della “violenza senza ragione”, dove l’atto violento non ha altro scopo sacrificale se non quello di porre fine alla disputa tra due eserciti rivali (René Girard parla, in questo caso, di elaborazione mitica minima). L’omicidio collettivo alla base di tale modello bellico ha il compito di restaurare l’ordine proiettando retrospettivamente quel desiderio selvaggio di massacrarsi a vicenda che spingerà Thomas Hobbes ad elaborare la propria dottrina del Leviatano fondata sullo stato di natura.

In seguito, la guerra venne progressivamente resa sterile dai moti della nobiltà, divenendo progressivamente uno strumento di governo razionale manipolato dalle leggi del sovrano. Tale processo portò con il tempo alla costruzione delle grandi macchine militari dell’Europa rinascimentale, burocratizzate e condotte da ufficiali sempre più specializzati le cui manovre sul campo dipendevano sempre più dalla pragmatica politica dei palazzi.

In questo modo la guerra diviene, nelle parole di Bataille, un apparato giuridico pietrificato, dove ogni caso di guerra viene trattato come un’anomalia da addomesticare, politicizzare, e rendere infine utile. La tragedia di de Rais, che Bataille estende a tutto il ceto nobiliare, consiste precisamente nell’aver esperito il passaggio dalla società nobiliare dell’eccesso a quella statale delle macchinazioni razionali. Tale cambio di paradigma non ha investito soltanto la guerra, ma anche l’economia. Gli assunti economici generali dello studio di Bataille indicano come in società e in tempi diversi dai nostri a prevalere era il principio di perdita della ricchezza, dove quest’ultima veniva sperperata, distrutta, o persino regalata. A differenza della nostra concezione economica subordinata, dove la ricchezza viene accumulata e immobilizzata in vista di una crescita continua, le ricchezze sperperate o distrutte avevano per chi le distruggeva un valore supremo: rese inoperose e insubordinate, esse non assolvevano a nient’altro che alla funzione sacra del dispendio.

Persino per gli standard del suo tempo e del suo rango, de Rais dissipò enormi porzioni del proprio patrimonio con una prodigalità fuori dal comune, per usare le parole di Bataille, egli “dilapidò senza badare una fortuna immensa”. Durante la battaglia di Orléans combatté a fianco di Giovanna d’Arco e si conquistò una reputazione che negli anni a venire continuò a celebrarlo come un “valoroso cavaliere in armi”.

Agli occhi di de Rais, la guerra appariva ancora come un’arena ludica, un teatro di spregiudicatezza e imprese eroiche dove la nobiltà esercitava il proprio diritto al rischio e all’eccesso dell’avventura. Tuttavia, questa concezione della guerra iniziò a farsi sempre più obsoleta nella misura in cui il privilegio aristocratico cominciò a sgretolarsi. In questo contesto, la violenza bellica si ridisegnava come sciagura collettiva e fatica condivisa e la guerra, un tempo campo privilegiato dove gli istinti bestiali di pochi eletti potevano trovare una via di sfogo, iniziò a configurarsi come lavoro impersonale e metodico delle moltitudini civili.

Il 30 maggio 1431, a Rouen, Giovanna d’Arco venne condannata per eresia e arsa al rogo dagli inglesi. Tra il 1432 e il 1433, Gilles de Rais iniziò a rapire ed assassinare bambini.

Ciò che Bataille suggerisce nella sua raffigurazione della guerra è quella di una zona di scomparsa, di passaggio dalla civiltà verso l’ignoto, mediante la quale, come nelle poesie di Trakl o durante gli incontri con gli Enfant Sauvages, la città comunica con la propria impossibilità, con l’istanza repressa di una ferinità che trova il proprio sfogo nei campi di battaglia. In tal senso, in maniera simile a Nietzsche, Bataille pensa alla guerra come l’intera evidenza storica attraverso cui viene esperita la funzione produttrice della morte.

In epoche antiche, le fortezze nobiliari rappresentavano i depositi in cui l’eccesso sociale veniva massimizzato fino ad essere incanalato nella distruzione orgiastica che avrebbe imperato sui campi di battaglia. Ma ai tempi di Gilles de Rais, mentre la Chiesa innalzava cattedrali a testimonianza della morte di dio, la nobiltà andava erigendo roccaforti moderne per sancire l’economia bellica che avrebbe occultato i cadaveri della guerra tradizionale. Fu proprio nella sua fortezza che de Rais si ritirò, senza nemici da combattere e alienato da una società nobiliare che lo aveva relegato in mansioni esclusivamente burocratiche.

Nelle campagne circostanti, i bambini iniziarono a sparire come aquiloni oltre le mura del suo maniero. La consunzione aveva cessato di manifestarsi nello spettacolo aperto della guerra tra eserciti per ripiegarsi invece in una serie clandestina di omicidi privati.

L’infima aberrazione di Gilles de Rais, secondo Bataille, non risiede tanto nella ricerca sensoriale della morte quanto nella sua rappresentazione mediale: una vanità che testimonia un desiderio estetico e celebrativo piuttosto che carnale. Lungi dal non condannare le azioni indicibili di De Rais, Bataille tiene a sottolineare come l’ex generale non sia il vero soggetto del proprio crimine ma piuttosto il sintomo della tendenza suntuaria e alienante di un sistema economico incapace di integrarsi nel paradigma emergente della società pre-capitalistica.

In tal senso, per Bataille la morte non ha rappresentanti perché il crimine non ha un autentico autore, come nella La Scène du Puits nella grotta di Lascaux.

Pur essendo il prodotto di una mente abbietta, i crimini di de Rais vengono amplificati e resi significativi da una serie di sequenze storiche ed economiche che sembrano manifestarsi in ogni fase di grandi cambiamenti che intercorrono tra un’epoca e la successiva.

STAŃCZYK, JAN MATEJKO, 1862.

Come Eichmann a Gerusalemme, durante il processo Gilles de Rais sembra fuggire dalla responsabilità dei suoi atti atroci, separandosi dai suoi crimini in un “mare di oblio”, terrorizzato, come il Saul di Vittorio Alfieri, dal giudizio finale di forze che egli stesso ha invocato. La verità che qui Bataille sembra suggerire è che il male non sopravvive abbastanza a lungo da essere giudicato. Nietzsche, nella Genealogia della morale, coglie la stessa dinamica quando descrive la pena come un atto mimico della legge, il grado massimo di un rituale che reitera la normalità quando il nemico è già inerme. Ciò che resta di de Rais, come nel “pallido criminale” nietzscheano, è un relitto pre-umano, una figura che rivela l’impotenza della legge di fronte ad una nuova tipologia di male che sopravvive anche dopo la pena inflitta.

Come scritto da Nick Land:

Poiché non sapremmo riconoscere questa guerra che proviene dall’esterno della città e da oltre il limite della legge; questo movimento senza essenza o precedenti che, forse, ci sta già guidando. Un movimento senza utilità, ideologia o motivazione, che abbandona il melodramma per la vera violenza dell’insidia; dell’infiltrazione, della sovversione, della metamorfosi larvale e del cambiamento di fase [32].

De Rais non è che l’umana premessa di un mutamento di fase oltre la legge, di una tragedia che sembra non appartenerci più. È in un simile contesto di immanentizzazione anticipato dallo studio di Bataille su de Rais che il moderno culto del serial killer e la moltiplicazione dei prodotti true crime sulle piattaforme streaming e digitali andrebbe letto. L’omicida seriale è sia la giustificazione finale della teatralità delle legge in forma mediatica, sia il momento di transizione dal male collettivo alla patologia individuale.

L’anima criminale, lo stato di natura, si stacca dal corpo artificiale del Commonwealth e torna a vagare solitaria tra le rovine metropolitane. Come Aileen Wuornos è stata la progenie diretta del sistema violento e patriarcale statunitense e l’ideologia di Charles Manson il frutto estremizzato della retorica razziale che viaggia parallela alla storia degli Stati Uniti, così il de Rais di Bataille è una disfunzione dell’apparato bellico e dell’evoluzione delle politiche economiche, del passaggio da una società nobiliare fondata sull’eccesso ad una società burocratizzata fondata sull’accumulo.

Con lo studio del caso di De Rais, Bataille chiude il cerchio dell’esteriorità e della fuga dell’impuro, svelando la subdola fragilità delle categorie di contenimento che soggiace alla storia naturale della cultura, dello Stato e della coscienza. Quello che Bataille fa valere, la materia selvaggia che cade al di fuori delle grandi macchinazioni ontologiche, occupa un punto cieco della creazione, essa è essenzialmente fuori legge.

Per questo l’individuo, nelle epoche rese incerte da grandi cambiamenti come quella in cui oggi siamo immersi, può sia arrendersi al male che la soggiace, come de Rais, oppure impegnarsi nel produrre creativamente nuove forme di arte, condivisione e resistenza comunitaria, come i collettivi di artisti e scrittori di Documents e Acéphale.

La repressione capillare delle clandestinità e delle diversità individuali e collettive riemerge oggi con forza sotterranea, alimentata, come anticipato dai lavori di Deleuze e Guattari, da nuove configurazioni di antichi meccanismi di controllo. Gruppi religiosi armati di retorica divisiva che operano sui corpi delle minoranze come su tavole chirurgiche, neo tribalismi rivestiti di nostalgia identitaria che emergono come spettri di un passato che non si rassegna alla sua fine; la riesumazione e l’avanzata dell’estrema destra, in Europa e nel mondo, non è che il volto contemporaneo di questa regressione al confinamento delle identità pensate come abbiette, un incubo ciclico che traduce in violenza urbana e politica la paura della disgregazione del corpo sociale.

Nel quotidiano, tale logica escludente si fa norma e struttura: linciaggi, aggressioni, esecuzioni sempre più frequenti, sono la manifestazione ultima di una ferinità simbolica attribuita a corpi già da secoli confinati e marginalizzati, un marchio di alterità assoluta che giustifica l’azione punitiva e purificatrice. Così, come nella poena cullei, ai corpi queer vengono fatte indossare pelli di lupo prima di essere linciati e sfigurati nei centri storici delle nostre capitali civilizzate. Come a Babilonia, i corpi fuggiaschi sulle navi vengono adornati dei gioielli del re prima di essere espulsi nei fondali marini e, al pari dei princeps nei saturnali di Roma, alle minoranze etniche in suolo occidentale vengono fatti espiare i peccati dei propri sovrani oltreoceano.

Quello che Georges Bataille aveva intuito, in anticipo rispetto a tutte quelle figure che in modi differenti hanno contribuito all’impresa di liberare il pensiero occidentale dal gesto autoritario – come Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Jean Luc Nancy, Giorgio Agamben o Mark Fisher – è che ciò che per secoli viene esiliato fa ritorno nel presente come trasfigurato. Ciò che ne consegue non è soltanto anomia e distruzione, ma come nelle poesie di Georg Trakl, la possibilità di un’alterità che sfugge al controllo, di un mondo collaterale che tenta di ricreare le proprie comunità al di fuori delle leggi della tradizione. Quello che per millenni è stato espulso, il sangue dimenticato delle vite indegne, le membra addomesticate degli Enfant Sauvages, sembra ritornare oggi con una forza tale da rivelare il fallimento delle mura innalzate per contenerlo.

Da Histoire de rats di Georges Bataille del 1947, illustrata da Alberto Giacometti, mia traduzione:

“Noi non disponiamo dei mezzi per raggiungere: per la verità, noi raggiungiamo; noi raggiungiamo improvvisamente il punto che occorreva raggiungere e passiamo il resto dei nostri giorni a cercare un momento perduto; ma quante volte lo manchiamo, per la semplice ragione che cercarlo ce ne discosta, unirci è forse un mezzo […] per mancare sempre il momento del ritorno. Improvvisamente, nella mia notte, nella mia solitudine, l’angoscia cede il passo alla convinzione: è qualcosa di infido, nemmeno piú lacerante (a forza di lacerare, non lacera piú), improvvisamente il cuore di B. è nel mio cuore” [33].

Note bibliografiche

[1] Si veda il necrologio a Georges Bataille scritto dal suo amico e collaboratore André Masson. Masson, A. Georges Bataille (1897-1962). In: Bibliothèque de l’école des chartes. 1964, tomo 122. pp. 380-383.

[2] Per un approfondimento, si legga Lethève, J. and Rosemary Plater-Zyberk Clark. “The Bibliothèque Nationale.” The Journal of Library History (1974-1987)19, no. 1 (1984): 9–26.

[3] Consultabile qui: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64207768.texteImage

[4] Bopearachchi, Osmund. Les données numismatiques et la datation du bazar de Begram. In: Topoi, volume 11/1, 2001. pp. 411-435.

[5] Si veda Bataille, G. (1926-1927). Les Monnaies des grands Mogols. Aréthuse: Revue trimestrielle d’art et d’archéologie, (13-14) e Bataille, G. (1928). Notes sur la numismatique des Koushans et des Koushan-Shahs Sassanides. Aréthuse: Revue trimestrielle d’art et d’archéologie, (18).

[6] Bataille, G. (1930). Le bas matérialisme et la gnose. Documents, 2(1), 1-8.

[7] Ad esempio York, R. A. (2004). Flesh and Consciousness: Georges Bataille and the Gnostic Tradition. Journal for Cultural and Religious Theory, 4(3), 1-12. Oppure Connor, P. T. (2000). Georges Bataille and the Mysticism of Sin. Johns Hopkins University Press.

[8] Questo punto è stato analizzato, seppur brevemente, da Agamben, G. (2002). L’aperto. L’uomo e l’animale. Torino: Bollati Boringhieri.

[9] Taubes, J. (2021). Escatologia occidentale (G. Valent, Trad.). Macerata: Quodlibet. (Opera originale pubblicata nel 1947).

[10] Per un approfondimento, si dia un’occhiata a https://www.engramma.it/eOS/core/frontend/eos_atlas_index.php?id_tavola=1047&lang=eng

[11] Valéry, P. (1937). Degas Danse Dessin. Paris: Ambroise Vollard.

[12] Krauss, R. (1996). “Informe” without Conclusion. October, 78, 89–105.

[13] Bernhard, T. (1986). Auslöschung [Estinzione] (S. Werner, Trad.). Adelphi, 1997.

[14] Per un approfondimento, si veda https://www.inthemedievalmiddle.com/2010/09/wolf-child-of-hesse-walking-and-not.html

[15] Strivay, L. (2004). Enfants-loups, enfant-mouton, enfants-ours, enfants seuls… Communications, 76, 41–57. In S. Bobbé (Ed.), Nouvelles figures du sauvage.

[16] Defoe, D. (1726). Mere nature delineated: or, A body without a soul. Being observations upon the young forester lately brought to town from Germany. With suitable applications. Also, a brief dissertation upon the usefulness and necessity of fools, whether political or natural. London: Printed for T. Warner.

[17] Agamben, G. (2002). L’aperto: L’uomo e l’animale. Torino: Bollati Boringhieri.

[18] Land, N. (2020). Collasso: Scritti 1987–1994 (V. Cianci, Trad.), 91-95. Roma: Luiss University Press.

[19] Agamben, G. (1995). Homo sacer: Il potere sovrano e la nuda vita. Einaudi.

[20] Derrida, J. (1990). Force de loi: Le “fondement mystique de l’autorité”, p. 43. Galilée.

[21] Dumézil, G. (1934). Ouranos-Varuna: Étude de mythologie comparée indo-européenne. Adrien Maisonneuve

[22] Girard, R. (1972). La violenza e il sacro (M. Beretta, Trad.), p. 72. Adelphi.

[23] Otto, B. K. (2001). Fools Are Everywhere: The Court Jester Around the World. University of Chicago Press

[24] Dolansky, F. (2011). Celebrating the Saturnalia: religious ritual and Roman domestic life. A companion to families in the Greek and Roman worlds, 488-503.

[25] Riva, R. D., & Galetti, G. (2018). Two Temple Rituals from Babylon. Journal of Cuneiform Studies, 70(1), 189-227.

[26] Kantorowicz, E. H. (1957). The king’s two bodies: A study in mediaeval political theology. Princeton University Press.

[27] Kojève, A. (1996). Introduzione alla lettura di Hegel: Lezioni sulla «Fenomenologia dello Spirito» tenute dal 1933 al 1939 all’École Pratique des Hautes Études (G. F. Frigo & R. Queneau, A cura di). Adelphi.

[28]https://www.independent.co.uk/independentpremium/long-reads/lascaux-cave-paintings-discovery-anniversary-b421481.html

[29] Leroi-Gourhan, A. (1982). The archaeology of Lascaux cave. Scientific American, 246(6), 104-113.

[30] Bataille, G. (1955). Lascaux: La naissance de l’art (F. L. Whitehead, Trad.). Editions de la Nouvelle Revue Française.

[31] Bataille, G. (2014). Le procès de Gilles de Rais. Fayard/Pauvert [1965].

[32] Land, N. Op. Cit., p. 125.

[33] Bataille, G., & Giacometti, A. (1947). Histoire de rats (Journal de Dianus): Avec 3 eaux-fortes. Alberto Giacometti.[Ed. original]. Éditions de minuit.

acqua,

i miei piedi non hanno

incontrato

città senz’acqua;